為什麼唾液腺會發炎:深入解析原因、症狀與治療,維持口腔健康必讀

Table of Contents

引言:唾液腺發炎,不容忽視的口腔健康警訊

您是否曾經感覺到臉頰或下巴部位腫脹、疼痛,特別是在用餐時加劇?這很可能是唾液腺發炎(Sialadenitis)的徵兆。唾液腺是分泌唾液的重要腺體,分佈在我們的口腔周圍,包括耳下腺(腮腺)、頷下腺和舌下腺等。它們負責產生唾液,幫助消化、濕潤口腔並保護牙齒。然而,當這些腺體因各種原因受到感染或阻塞時,便會引起發炎反應,帶來不適與潛在的健康風險。理解「為什麼唾液腺會發炎」是有效預防與治療的第一步,本文將深入探討其背後的多種原因,並提供相關的症狀、診斷及治療資訊,助您更好地維護口腔健康。

為什麼唾液腺會發炎?核心原因深度解析

唾液腺發炎並非單一原因造成,它可能是由多種內外因素共同作用的結果。了解這些潛在原因,能幫助我們釐清病因並採取正確的應對措施。以下是導致唾液腺發炎的主要原因:

1. 細菌感染 (Bacterial Infections)

細菌感染是唾液腺發炎最常見的原因,尤其好發於唾液流量減少或唾液腺導管阻塞的情況。當唾液流動不暢時,口腔內的細菌便有機可乘,逆行而上進入唾液腺,引起感染。

最常見的元兇:唾液腺炎 (Sialadenitis)

- 常見細菌: 最常引起唾液腺炎的細菌是金黃色葡萄球菌(Staphylococcus aureus),但也可能涉及鏈球菌(Streptococcus)、厭氧菌等。

- 傳播途徑: 細菌通常是從口腔進入唾液腺導管,特別是當口腔衛生不佳、抵抗力下降或唾液分泌不足時。

- 好發族群: 這種細菌性感染尤其容易發生在以下族群:

- 年長者: 口腔乾燥症狀較為普遍,唾液分泌量減少。

- 慢性病患者: 如糖尿病患者,免疫力可能較低。

- 脫水者: 身體缺水會導致唾液分泌量下降,增加感染風險。

- 服用特定藥物者: 某些藥物(如抗組織胺、利尿劑、抗抑鬱藥)會抑制唾液分泌。

- 營養不良者。

2. 病毒感染 (Viral Infections)

某些病毒也會導致唾液腺,特別是耳下腺(腮腺)的發炎。

腮腺炎 (Mumps)

- 腮腺炎病毒(Mumps virus)是引起唾液腺發炎的經典病毒性疾病。它主要影響耳下腺,導致兩側或單側臉頰明顯腫脹、疼痛,通常伴隨發燒、頭痛、肌肉痠痛等全身性症狀。雖然已有疫苗可有效預防,但在未接種疫苗的人群中仍可能發生。

- 其他病毒: 傳染性單核球增多症(Epstein-Barr virus)、巨細胞病毒(Cytomegalovirus)、流感病毒(Influenza virus)、腸病毒(Coxsackievirus)等,也可能引起唾液腺的輕微發炎。

3. 唾液腺結石 (Sialolithiasis)

唾液腺結石是導致唾液腺阻塞和發炎的常見原因之一,尤其好發於頷下腺。這些結石是由唾液中的鈣鹽和其他礦物質沉積而成,類似於腎結石或膽結石。

- 形成原因: 結石的形成可能與唾液成分改變、唾液流動緩慢、脫水或特定藥物有關。當結石堵塞唾液腺導管時,唾液無法順利排出,導致腺體腫脹、壓力增加,並為細菌繁殖創造有利環境,進而引發發炎和感染。

- 影響: 患者常會在進食時感到腺體劇烈疼痛和腫脹,這是因為進食刺激唾液分泌,但唾液卻因阻塞而無法排出。如果不及時處理,可能導致反覆感染,甚至形成膿腫。

4. 自體免疫疾病 (Autoimmune Diseases)

某些自體免疫疾病會錯誤地攻擊身體自身的健康組織,包括唾液腺,導致慢性發炎和功能受損。

乾燥症 (Sjögren’s Syndrome)

- 乾燥症是最典型的例子。這種疾病會攻擊淚腺和唾液腺,導致眼睛和口腔極度乾燥(俗稱「乾眼症」和「乾口症」)。唾液腺因慢性發炎而腫脹、疼痛,功能逐漸喪失。

- 其他相關疾病: 紅斑性狼瘡(Systemic Lupus Erythematosus)、類風濕性關節炎(Rheumatoid Arthritis)等,也可能間接影響唾液腺功能,增加發炎的風險。

5. 阻塞與腫瘤 (Obstruction and Tumors)

除了結石外,其他形式的阻塞或腺體內的異常增生也可能導致唾液腺發炎。

- 導管狹窄或疤痕組織: 過去的感染、外傷或手術可能導致唾液腺導管變窄,阻礙唾液流動,增加發炎風險。

- 良性或惡性腫瘤: 雖然唾液腺腫瘤本身不一定是發炎,但腫瘤的生長可能會壓迫或阻塞唾液腺導管,導致唾液積聚,進而引發繼發性感染和發炎。當出現不明原因的持續性腫塊或疼痛時,應特別警惕。

6. 脫水與藥物影響 (Dehydration and Medication Effects)

- 脫水: 身體缺水會導致唾液分泌量減少,唾液變得濃稠,流動性變差。這使得口腔內的細菌更容易在唾液腺導管內繁殖,增加感染和發炎的風險。

- 藥物: 許多常見藥物,特別是具有抗膽鹼作用的藥物,會抑制唾液分泌,引起口乾症。這些藥物包括:

- 抗組織胺

- 抗抑鬱藥

- 抗焦慮藥

- 降血壓藥(如利尿劑)

- 某些精神科藥物

長期服用這些藥物,會使唾液腺更容易發炎。

7. 口腔衛生不佳與其他因素

- 口腔衛生: 不良的口腔衛生習慣會導致口腔內細菌過度繁殖,增加細菌進入唾液腺導管並引起感染的機會。

- 創傷: 唾液腺區域的直接創傷可能導致導管受損或腺體感染。

- 放射治療: 頭頸部的放射治療可能對唾液腺造成永久性損害,導致唾液分泌減少,增加發炎風險。

- 手術後: 某些口腔或面部手術後,唾液腺的正常功能可能受到影響,導致暫時性發炎。

重要提醒: 如果您感覺到唾液腺區域有不適、腫脹或疼痛,特別是伴隨發燒、吞嚥困難或張口受限等症狀,應立即尋求醫療協助,因為未經治療的唾液腺發炎可能導致膿腫形成或其他更嚴重的併發症。

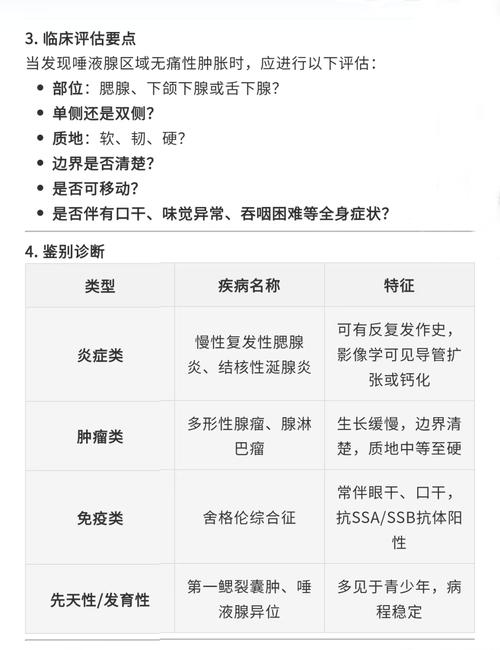

唾液腺發炎的常見症狀與診斷

了解唾液腺發炎的常見症狀能幫助您及早辨識問題,尋求適當的醫療協助。同時,醫師會透過一系列診斷方式來確認病因。

常見症狀

唾液腺發炎的症狀會因受影響的腺體位置、發炎程度和原因而異,但常見的表現包括:

- 腫脹和疼痛: 這是最主要的症狀。疼痛通常位於受影響的腺體區域(耳前、下巴下方或舌下),觸摸時會加劇。進食時因唾液分泌增加,疼痛和腫脹感會特別明顯。

- 壓痛: 觸摸發炎的腺體區域會有明顯的壓痛感。

- 發燒和寒顫: 特別是細菌感染時,常伴隨全身性發炎反應。

- 口乾: 唾液分泌量減少或唾液品質改變。

- 口腔異味或鹹味: 由於感染或膿液積聚,可能會引起口臭或口中感覺到異味。

- 吞嚥困難: 嚴重的腫脹可能影響吞嚥。

- 張口受限: 尤其當耳下腺發炎嚴重時,可能影響下顎活動。

- 臉部紅腫: 受影響區域的皮膚可能出現紅腫。

- 疲勞、全身不適: 感染造成的全身性症狀。

診斷方式

醫師會根據您的症狀、病史和身體檢查來診斷唾液腺發炎,並可能需要進一步的檢查來確定病因。

- 病史詢問與身體檢查: 醫師會詢問症狀發生的時間、頻率、嚴重程度,並仔細觸診受影響的唾液腺區域,檢查是否有腫塊、壓痛或膿液排出。也會檢查口腔內導管開口是否有紅腫或膿液。

- 影像學檢查:

- 超音波(Ultrasound): 常用且非侵入性的檢查,可以顯示唾液腺的大小、結構變化、是否有結石或膿腫。

- 電腦斷層掃描(CT Scan): 提供更詳細的橫截面影像,有助於評估腺體內部結構、結石位置、腫瘤大小和範圍,以及膿腫的形成。

- 磁振造影(MRI): 對軟組織的解析度較高,在懷疑有腫瘤或複雜的發炎情況時會使用。

- 唾液腺造影(Sialography): 較不常用,但可透過將造影劑注入唾液腺導管,來觀察導管系統的阻塞或狹窄情況。

- 實驗室檢查:

- 血液檢查: 測量白血球計數(尤其在細菌感染時會升高)和發炎指標(如C反應蛋白CRP)。

- 唾液培養: 如果有膿液排出,可以進行細菌培養,確定感染的病原體,以便選擇最有效的抗生素。

- 唾液腺活組織檢查(Biopsy): 如果懷疑有腫瘤或自體免疫疾病,可能需要進行活檢,取一小塊組織進行病理分析。

唾液腺發炎的治療與居家照護

唾液腺發炎的治療方法會根據其原因和嚴重程度而定。通常結合藥物治療和居家護理,嚴重情況可能需要手術介入。

治療方法

針對不同原因的唾液腺發炎,醫師會採取相應的治療措施:

抗生素與抗病毒藥物

- 細菌感染: 對於細菌性唾液腺炎,醫師會開立廣效性抗生素,待細菌培養結果出來後,再調整為針對特定細菌的敏感抗生素。通常需要服用7-10天。

- 病毒感染: 病毒性唾液腺炎(如腮腺炎)通常沒有特效藥,治療以支持性療法為主,包括止痛、退燒和休息。在某些情況下,如果懷疑是皰疹病毒等引起的,醫師可能會考慮使用抗病毒藥物。

結石移除

- 保守治療: 對於較小的唾液腺結石,有時可以透過按摩、熱敷、多喝水、吸吮檸檬片或酸糖以促進唾液分泌,幫助結石自然排出。

- 微創手術: 內視鏡取石術(Sialendoscopy)是一種微創手術,可以將小型內視鏡插入唾液腺導管,直接取出結石或利用雷射碎石。

- 傳統手術: 對於較大、位置深或無法透過內視鏡取出的結石,可能需要外科手術切開唾液腺或移除部分腺體。

引流

- 如果發炎導致唾液腺內形成膿腫(膿液積聚),可能需要透過針刺抽吸或切開引流,將膿液排出,以緩解疼痛並加速康復。

手術

- 在極少數情況下,如果唾液腺反覆發炎、形成慢性化膿,或者有腫瘤導致的阻塞,可能需要手術切除整個受影響的唾液腺。

自體免疫治療

- 對於自體免疫疾病引起的唾液腺發炎(如乾燥症),治療重心是管理基礎疾病,通常會使用免疫抑制劑、類固醇或其他生物製劑來控制免疫反應,緩解症狀。同時,會特別注重口腔濕潤的維持。

居家照護與緩解

除了醫療治療外,良好的居家護理對於緩解症狀和加速康復也至關重要:

- 多喝水: 保持充足的水分攝取,有助於稀釋唾液,促進唾液流動,沖刷導管內的細菌和結石。

- 按摩患部: 輕柔地按摩發炎的唾液腺區域,可以幫助排出積聚的唾液,有時也能幫助小結石移動。

- 熱敷: 在受影響的區域敷上溫熱的毛巾或熱敷袋,每次約15-20分鐘,每天數次,有助於緩解疼痛和腫脹。

- 吸吮酸性食物: 刺激唾液分泌,如吸吮檸檬片、酸糖或嚼食無糖口香糖,有助於沖洗唾液腺導管。

- 保持口腔衛生: 規律刷牙、使用牙線、漱口水,保持口腔清潔,減少細菌量。

- 止痛藥: 依醫囑服用非處方止痛藥,如乙醯胺酚(Paracetamol/Acetaminophen)或非類固醇消炎止痛藥(NSAIDs),以緩解疼痛和發燒。

- 避免乾燥食物: 選擇軟質、濕潤的食物,避免食用過於乾燥、難以咀嚼的食物,減少唾液腺負擔。

- 充足休息: 讓身體有足夠的時間恢復。

何時該尋求醫療協助?

雖然一些輕微的唾液腺發炎可以透過居家照護緩解,但以下情況表明您可能需要立即就醫:

- 症狀嚴重惡化,例如腫脹、疼痛急劇加劇。

- 出現高燒(超過38.5°C)、寒顫。

- 吞嚥困難或張口困難。

- 呼吸困難。

- 受影響的腺體區域皮膚發紅、發熱,觸摸時感覺有波動感(可能提示膿腫形成)。

- 症狀在幾天內沒有改善,或反而惡化。

- 反覆發作的唾液腺發炎。

- 在唾液腺區域摸到新的、持續存在的硬塊。

及早的診斷和治療可以預防潛在的併發症,如膿腫、蜂窩性組織炎,甚至嚴重的全身性感染。

結論:理解原因,積極應對,維護口腔健康

唾液腺發炎雖然常見,但其背後的原因卻多種多樣,從常見的細菌感染、唾液腺結石到較為複雜的自體免疫疾病和腫瘤,都可能導致腺體發炎。理解「為什麼唾液腺會發炎」是我們維護口腔健康的重要一課。透過了解其發病機制、辨識早期症狀,並配合專業醫師的診斷與治療建議,我們能更有效地應對這一問題。

除了積極治療外,日常生活中的良好口腔衛生習慣、充足的水分攝取,以及避免不必要的唾液腺刺激,都是預防唾液腺發炎的關鍵。當身體發出警訊時,切勿輕忽,及時就醫,才能確保唾液腺的健康運作,維持舒適的口腔環境,享受健康的生活品質。

常見問題 (FAQ)

1. 唾液腺發炎會自己好嗎?

輕微的唾液腺發炎,特別是病毒感染或初期因脫水引起的發炎,有時在多喝水、熱敷和保持良好口腔衛生的情況下,可能會自行緩解。然而,如果是細菌感染、唾液腺結石阻塞或更嚴重的潛在原因,通常無法自行痊癒,需要藥物治療(如抗生素)或醫療介入(如結石移除)。若未經適當治療,可能導致膿腫形成或其他併發症,因此建議盡早就醫評估。

2. 如何預防唾液腺發炎?

預防唾液腺發炎的關鍵在於維持唾液的正常流動和良好的口腔衛生。建議多喝水以保持充足水分,避免口乾;規律刷牙和使用牙線,保持口腔清潔;吸吮無糖檸檬片或嚼無糖口香糖來刺激唾液分泌;避免長期服用會導致口乾的藥物(若無法避免,需加強口腔濕潤);並確保均衡飲食,增強免疫力。定期口腔檢查也有助於早期發現潛在問題。

3. 唾液腺發炎可以看哪一科?

唾液腺發炎通常可以看耳鼻喉科(Otolaryngology)。耳鼻喉科醫師對於頭頸部的構造,包括唾液腺的疾病診斷和治療有專門的知識。如果懷疑是其他系統性疾病(如自體免疫疾病)引起的,醫師可能會建議轉介至風濕免疫科或口腔顎面外科做進一步的評估和治療。

4. 唾液腺發炎會傳染嗎?

這取決於發炎的原因。如果是病毒性腮腺炎(mumps)引起的唾液腺發炎,則具有高度傳染性,主要透過飛沫傳播。然而,大多數常見的唾液腺發炎,例如由細菌感染、唾液腺結石或自體免疫疾病引起的,通常不具傳染性。細菌感染是因口腔內細菌逆行進入腺體,而非直接人傳人。

5. 為何唾液腺發炎會反覆發作?

唾液腺發炎反覆發作通常暗示有潛在的根本原因未被解決。常見的原因包括:未完全移除的唾液腺結石、唾液腺導管的慢性狹窄或疤痕組織、持續的口腔乾燥症(如脫水或藥物副作用引起)、未控制好的自體免疫疾病,或是慢性感染源。在某些情況下,反覆的細菌感染也可能使腺體變得更脆弱。若您面臨反覆發作的唾液腺發炎,務必與醫師深入探討,找出潛在病因並進行針對性治療。