為什麼中國仇日:解析中日歷史恩怨與當代情結

Table of Contents

為什麼中國仇日:深入剖析複雜的中日關係

中國與日本,這兩個亞洲重要的鄰國,其關係卻長年來籠罩在複雜而敏感的氛圍中。「為什麼中國仇日」這個問題,不僅是許多國際觀察家好奇的焦點,更是理解東亞地緣政治與歷史糾葛的關鍵。這種「仇日」情緒,並非單一因素所能解釋,它根植於深厚的歷史創傷、持續的政治爭議、以及官方敘事與民族主義的共同作用。本文將深入剖析這些層面,幫助讀者全面理解為何中國民間及官方對日本抱持著如此強烈且複雜的情感。

歷史的深重烙印:侵略與傷痛的記憶

要理解中國的仇日情緒,首當其衝的便是回顧兩國之間那段血淚交織的近代史。從甲午戰爭到第二次世界大戰,日本對中國的侵略行為,在中國人民心中留下了難以磨滅的創傷。

甲午戰爭與民族尊嚴的失落

1894年的甲午戰爭,對中國而言是近代史上一次巨大的恥辱。清朝的戰敗不僅讓中國失去了朝鮮的宗主權,割讓了台灣和澎湖,更暴露了清政府的腐敗與積弱,嚴重打擊了中華民族的自信心。這場戰爭,開啟了日本在東亞的霸權之路,也為後來的更大規模侵略埋下了伏筆。中國人民將其視為國恥的開端,對日本的憎恨自此萌芽。

日本侵華戰爭的巨大浩劫

1931年九一八事變後,日本全面入侵中國,直至1945年日本投降,長達八年的抗日戰爭(中國稱「第二次中日戰爭」)給中國帶來了毀滅性的打擊。這場戰爭造成了數千萬中國軍民的傷亡,無數城鄉被夷為平地,經濟損失更是難以估計。其中,幾起駭人聽聞的暴行,更是成為中國人對日仇恨的核心記憶:

-

南京大屠殺

1937年12月,日本軍隊攻陷南京後,展開了長達數週的慘絕人寰的大規模屠殺和姦淫擄掠,導致至少30萬平民和戰俘被殺害。這場暴行被中國視為日本軍國主義最殘酷的鐵證,其歷史記憶在中國代代相傳,成為民族創傷中永遠的痛點。

-

七三一部隊的活體實驗

日本陸軍在中國東北設立的七三一部隊,對中國人民進行了慘無人道的活體細菌戰和化學戰實驗。這些反人類罪行,其殘忍程度令人髮指,揭露了日本軍國主義的泯滅人性,加深了中國人民對日本的仇恨。

-

慰安婦問題

二戰期間,日本軍隊強徵大量亞洲女性充當「慰安婦」,為日軍提供性服務。這一制度對受害者造成了身心靈的巨大創傷,至今仍有許多倖存者生活在痛苦中。對於中國而言,這是日本侵略罪行中對婦女和人權的極度踐踏,而日本政府對此問題的處理態度,常被中國批評為缺乏真誠的反省與賠償,進一步激化了不滿情緒。

中國認為,日本對這些戰爭罪行缺乏足夠的真誠反省和道歉,甚至在歷史教科書中輕描淡寫或否認部分事實,導致中國人民普遍認為日本未能正視歷史,是造成仇恨情緒難以消解的重要原因。

「對於中國而言,日本的侵略不僅是國土淪喪的物理性傷害,更是民族尊嚴被踐踏的精神性創傷。歷史的傷痕,透過口述、教育、媒體等多種形式,不斷被重現和強化,成為代代相傳的集體記憶。」

政治與主權的敏感神經

除了歷史因素,當代中日關係中的一些政治和主權爭議也持續刺激著中國的民族主義情緒,成為仇日情結的現實導火索。

釣魚台/尖閣諸島主權爭議

釣魚台列嶼(日本稱尖閣諸島)的主權爭議是中日關係中最敏感的地緣政治議題之一。中國聲稱對這些無人島嶼擁有主權,並認為日本「竊取」了中國領土。近年來,雙方在該海域的巡邏船和飛機活動頻繁,摩擦不斷升級。每次日本聲稱對釣魚台的管轄權或有新的動作,都會在中國引起強烈反彈,被視為對中國國家主權的挑釁。

靖國神社參拜問題

靖國神社供奉著日本近代以來為國捐軀的軍人靈位,其中包括了二戰甲級戰犯。日本首相或內閣成員參拜靖國神社的行為,常被中國視為美化侵略戰爭、缺乏對受害國反省的表現。這類參拜行為觸及了中國人對歷史正義和民族感情的敏感底線,每次發生都會引發中國官方和民間的強烈譴責與抗議。

歷史教科書爭議

日本部分歷史教科書對侵華戰爭的描述,被中國批評為篡改歷史、淡化侵略罪行。例如,對南京大屠殺、慰安婦等關鍵歷史事件的描述模糊不清,甚至被完全刪除。中國認為,這種行為是對歷史真相的扭曲,阻礙了日本年輕一代正確認識歷史,也使得中國無法相信日本真正反省了其歷史罪過。

日本與美國的同盟關係

日本作為美國在亞洲最重要的盟友之一,其與美國的軍事同盟關係被中國視為美國遏制中國崛起的策略之一環。隨著中國實力的增長,以及美國「印太戰略」的推進,中日之間的地緣政治競爭日益激烈。日本在區域安全事務中日益積極的角色,例如加強與美國、澳洲、印度等國的合作,常被中國解讀為針對中國的「圍堵」,進一步加劇了兩國之間的不信任感。

民族情感與宣傳教育的影響

除了上述歷史和政治層面,中國內部民族主義情緒的培養與官方宣傳教育,也是形塑「仇日」情結不可忽視的因素。

官方史觀與媒體宣傳

中國政府長期以來將抗日戰爭作為民族復興和團結的敘事核心。官方媒體、影視作品、歷史教材等,都對日本侵略歷史進行了大量且深入的宣傳,強調日本侵略的殘酷性與中國人民抗戰的英勇性。這種敘事不僅強化了民族自豪感,也同時固化了對日本的負面形象,使得「日本侵略者」的形象深入人心。

民族主義的崛起

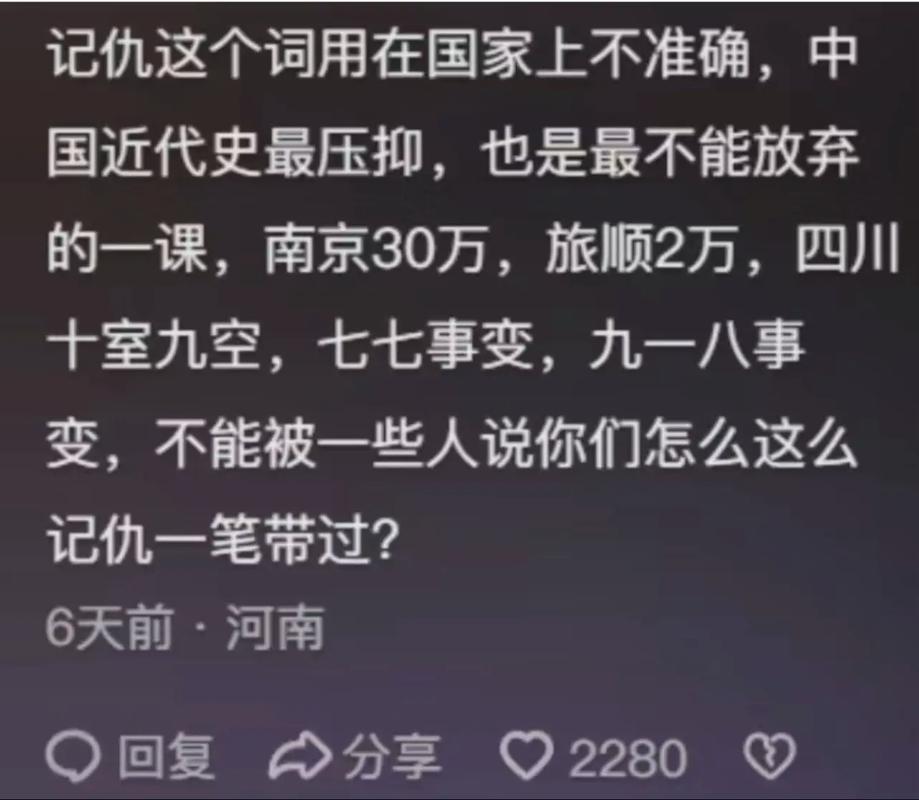

在中國經濟崛起和國際地位提升的背景下,民族主義情緒日益高漲。許多中國民眾,特別是年輕一代,在網絡社群媒體上表達強烈的愛國情感和對任何被視為「辱華」或「反華」行為的堅決反對。日本的任何被解讀為「不友善」或「挑釁」的舉動,都很容易引發強烈的民族主義反彈,甚至導致線下抗議和抵制日貨等行為。

民間記憶與集體創傷

即使是未經歷過戰爭的年輕一代,也通過家庭的口述、學校的教育、媒體的渲染,繼承了對日本侵略的集體創傷記憶。這種記憶不再只是個人的痛苦,而是上升為民族的苦難,使得「勿忘國恥」成為一種普遍的共識。因此,即使日本在經濟文化上對中國有諸多正面影響,但只要觸及歷史傷痕,這種潛藏的仇恨情緒便會被瞬間點燃。

經濟競爭與地緣政治角力

最後,中日兩國在經濟和地緣政治層面的競爭,也為其關係增添了一層複雜性,間接影響著仇日情緒。

區域影響力之爭

作為亞洲兩大經濟體,中日兩國在區域乃至全球的影響力上存在競爭。例如,在亞洲基礎設施建設、貿易協定(如RCEP、CPTPP)等方面,兩國都希望發揮主導作用。這種競爭有時會被民族主義情緒所裹挾,例如在對外援助、高鐵技術出口等領域的競爭,也會被賦予國家榮譽和實力較量的意義。

南海問題與地區安全

儘管南海問題並非中日之間的直接爭議,但日本作為域外國家對南海問題的關注和表態,常被中國視為干涉中國內政、配合美國遏制中國的行為。日本對「航行自由」的強調,以及在南海問題上與部分東南亞國家的合作,加劇了中國對日本地緣戰略意圖的警惕,進一步強化了不信任感。

結論:複雜情結下的未來走向

「為什麼中國仇日」是一個根源深厚且多面向的問題。它既有來自近代歷史的沉重包袱,也有當代政治與主權的現實衝突,更受到中國內部民族主義情緒和官方敘事教育的深刻影響。這些因素相互交織,使得中日關係始終難以擺脫歷史的陰影,並在現實中充滿不確定性。

儘管兩國在經濟和人文交流上仍有緊密聯繫,但只要歷史認知、主權爭議以及國家安全觀點上的根本分歧未能得到有效化解,中國民間和官方的「仇日」情緒將會持續存在。要實現兩國關係的真正改善,需要日本方面更真誠地反省歷史,中國方面也需在維護民族感情的同時,以更開放和務實的態度處理雙邊關係。這是一個漫長而艱鉅的過程,考驗著兩國領導人的智慧和國民的理性。

常見問題(FAQ)

為何中國的歷史教育特別強調抗日戰爭?

中國的歷史教育強調抗日戰爭,旨在強化民族凝聚力、鞏固執政黨的合法性,並作為「勿忘國恥」的警示,激發人民的愛國熱情。這段歷史被視為中華民族從屈辱走向復興的關鍵轉折點,用以警醒後代維護國家主權與民族尊嚴。

如何看待中國民間的反日情緒?

中國民間的反日情緒是複雜的,既有歷史創傷的真實積累,也受到官方媒體宣傳和民族主義敘事的影響。這種情緒可能在某些事件下爆發,但也並非中國人對日本的唯一態度,許多人也欣賞日本的文化、科技和產品,呈現出二元對立的現象。

中國對日本的「反省不足」指的具體是什麼?

中國所指的日本「反省不足」,主要體現在日本政府對於二戰侵略行為、戰爭罪行(如南京大屠殺、慰安婦問題)的官方表態不夠明確、道歉缺乏誠意,以及部分政治人物和教科書對歷史的淡化、美化甚至否認。中國認為,這種態度未能正視歷史,傷害了受害國人民的感情。

釣魚台主權爭議對中日關係的影響為何?

釣魚台主權爭議是中日關係中現實而敏感的導火線。由於雙方都堅稱對該列嶼擁有主權,且該區域具備戰略和資源價值,任何一方的實質動作都可能被另一方解讀為侵犯主權。這導致兩國在東海的軍事存在和執法活動日益頻繁,衝突風險升高,並成為民族主義情緒發酵的重要觸發點。

中日關係未來是否有可能改善?

中日關係的改善是一個長期且充滿挑戰的過程。儘管存在歷史與政治的深層矛盾,但兩國作為緊密的經濟夥伴和鄰居,仍有合作的空間。潛在的改善可能來自於:日本對歷史問題的更真誠態度、雙方建立更有效的危機管控機制、以及在氣候變遷、區域經濟整合等共同利益領域的合作。然而,根本性地消弭「仇日」情緒,仍需跨代際的努力和時間。