溝通中最重要的是什麼:建立有效連結的關鍵要素解析

在人際互動的複雜網絡中,溝通扮演著無可取代的核心角色。無論是職場的協作、家庭的經營、友誼的維繫,乃至於個人內心的自我對話,有效的溝通都是達成目標、解決衝突、深化關係的關鍵。然而,當我們探討「溝通中最重要的是什麼」時,許多人可能會給出不同的答案:清晰的表達、真誠、傾聽、同理心等等。事實上,有效溝通並非單一要素的成就,它更像是一門綜合性的藝術與科學,融合了多個至關重要的核心要素。

Table of Contents

理解核心:溝通的本質與目標

在深入探討具體要素之前,我們必須先釐清溝通的本質與其終極目標。溝通,本質上是一種訊息的傳遞與接收過程,其最終目的是在發送者與接收者之間建立共識、理解與連結。它不單只是言語的交流,更包含了非語言訊息、情感的傳遞與意圖的理解。因此,溝通中最重要的是,要確保訊息不僅被聽見,更能被「理解」與「感受」到,進而產生預期的互動或行動。

溝通中最至關重要的六大要素

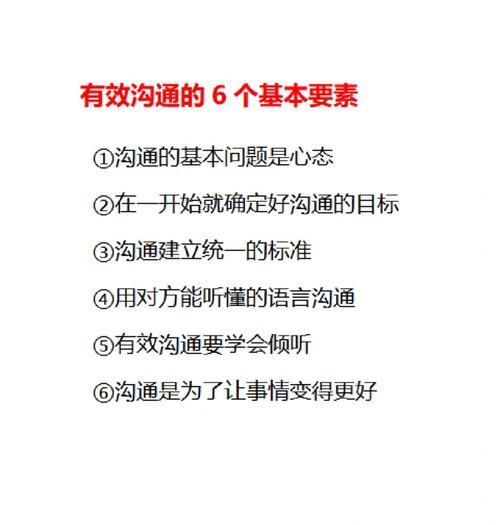

基於上述對溝通本質的理解,我們可以歸納出以下六個在溝通中扮演著至關重要角色的要素,它們彼此獨立卻又相互依存,共同構築起有效溝通的基石:

1. 積極傾聽:理解的基石

「聽」與「傾聽」有著本質上的區別。聽,僅是耳朵接收到聲音訊息;而積極傾聽,則是全神貫注地接收、處理並理解對方所傳達的訊息,包括言語和非言語訊息。

- 專注力:放下判斷,給予對方無條件的關注,避免打斷或分心。

- 理解意圖:不僅僅是聽文字內容,更要嘗試理解對方言語背後的意圖、情感與需求。

- 適當回饋:透過點頭、眼神交流、簡短的「嗯」、「我懂了」等非語言或語言回饋,讓對方知道你正在專心聽。

- 提出澄清:當有疑問時,及時提問以確認自己的理解是否正確,例如:「你的意思是…?」、「我這樣理解對嗎?」。

為何它如此重要?因為沒有積極傾聽,所有試圖表達的訊息都可能成為單向的灌輸,無法觸及對方的內心,更別提建立共識或解決問題。

2. 同理心與換位思考:連結情感的橋樑

同理心是指設身處地、感同身受地理解他人的情感、想法與經驗。它超越了單純的理解,更是一種情感上的共鳴與連結。

- 情感認知:辨識並承認對方的感受,即使你不一定同意對方的觀點,也要尊重他們的情緒。

- 換位思考:嘗試從對方的角度、背景、立場去思考問題,理解他們行為或語言背後的原因。

- 表達理解:用言語或非語言的方式表達你對對方處境的理解,例如:「我能理解你現在的感受」、「如果我是你,可能也會感到沮喪」。

同理心是建立信任、化解衝突、深化關係的關鍵。當對方感受到被理解時,他們會更願意敞開心扉,讓溝通得以更深入地進行。

3. 表達清晰與簡潔:傳達的效率

在接收方積極傾聽、發送方充滿同理心的同時,訊息本身的傳達效率也至關重要。清晰與簡潔的表達能確保訊息準確無誤地被接收。

- 目標明確:在開口前,先想清楚自己溝通的目的是什麼。

- 語言精準:使用明確、具體的詞彙,避免模糊不清或有多種解釋的字眼。

- 邏輯清晰:訊息內容要有條理,避免東拉西扯,讓接收者能夠順利地跟隨你的思路。

- 適度簡潔:言簡意賅,避免冗詞贅句,抓住重點,在不犧牲準確性的前提下,盡量縮短訊息長度。

- 語氣語調:注意你的語氣、語速和語調,它們能傳達出你的情緒和態度,影響對方對訊息的接收。

混亂或冗長的表達不僅浪費時間,更可能導致誤解,甚至挫敗感。

4. 非語言訊息的解讀與運用:無聲的語言

研究顯示,非語言溝通(如肢體語言、面部表情、眼神接觸、手勢、語氣、音量等)在訊息傳遞中所佔的比重,遠超於語言本身。

- 觀察與解讀:留意對方的非語言訊號,它們往往能反映出對方真實的情緒和想法,即使與其口頭表達不一致。

- 自我意識:意識到自己的非語言訊號,確保它們與你口頭傳達的訊息一致,避免矛盾。例如,說「我很高興」時,臉上卻毫無笑容。

- 文化差異:了解不同文化背景下非語言訊號的含義,避免無意的冒犯或誤解。

掌握非語言溝通,就像是學會了閱讀溝通的「潛台詞」,讓你能更全面地理解對方,也更有效地傳達自己。

5. 尊重與信任的建立:關係的土壤

任何有效、長久的溝通都必須建立在相互尊重與信任的基礎之上。沒有這兩者,溝通就容易變成防衛、指責或敷衍。

- 重視差異:尊重對方的觀點、價值觀和個人空間,即使你不認同,也要承認其存在的合理性。

- 真誠與誠實:在溝通中保持真誠,不欺騙、不隱瞞關鍵資訊,言行一致。

- 保密性:尊重對方的隱私,對於溝通中涉及的個人或敏感資訊,保持應有的保密。

- 避免批判:在溝通中避免人身攻擊、評判或貼標籤,專注於事實和問題本身。

當溝通雙方都感受到被尊重和信任時,他們會更願意開放地交流,分享真實想法,甚至共同面對挑戰。

6. 回饋與確認:確保理解的閉環

溝通不是單向的傳輸,而是一個來回的循環。回饋是確保訊息被準確理解並達成共識的關鍵步驟。

- 提供回饋:接收方應給予發送方適當的回饋,例如總結對方所說的內容、表達自己的感受或提出疑問。

- 徵求回饋:發送方應主動詢問接收方是否理解,例如:「你清楚我的意思嗎?」、「對於這個提議,你有什麼想法?」

- 調整與澄清:根據回饋的內容,發送方可以及時調整自己的表達方式,或進一步澄清訊息,消除誤解。

這個「閉環」機制確保了溝通雙方對訊息的理解達成一致,避免了「我覺得我說清楚了,但你卻沒聽懂」的尷尬局面。

為何這些要素缺一不可?

溝通中最重要的是什麼?答案並非單一。想像一個沒有積極傾聽的表達,可能只是自說自話;缺乏同理心的溝通,即便清晰也顯得冰冷;沒有尊重與信任,任何對話都難以深入。這些要素環環相扣,共同作用,才能鑄就真正有效、深刻且富有意義的溝通。

它們彼此加乘,相互強化。例如,積極傾聽能幫助你更好地理解對方的非語言訊息;同理心則促使你更清晰、更尊重地表達自己。少了其中任何一項,溝通的天平就可能失衡,導致訊息扭曲、關係受損,甚至目標難以達成。

如何在日常中提升溝通能力?

了解了這些關鍵要素後,最重要的就是將它們應用到日常生活中。提升溝通能力是一個持續學習和實踐的過程:

- 刻意練習:在每一次對話中,有意識地提醒自己去實踐積極傾聽、換位思考。

- 觀察與模仿:觀察那些被認為「善於溝通」的人,學習他們的表達方式、肢體語言和應對策略。

- 尋求回饋:大膽地向親近的人或同事詢問,他們對你溝通方式的看法和建議。

- 拓展知識:閱讀相關書籍、參加溝通培訓課程,學習新的溝通技巧和理論。

- 情緒管理:學習辨識和管理自己的情緒,因為情緒往往是阻礙有效溝通的最大障礙之一。

- 培養耐心:有效的溝通需要時間,不要急於求成,給自己和對方足夠的空間去思考和表達。

總而言之,溝通中最重要的是一個綜合性的考量,它要求我們不僅要「會說」,更要「會聽」、「會感受」、「會觀察」與「會回饋」。當我們能將積極傾聽、同理心、清晰表達、非語言解讀、尊重信任以及回饋確認這六大要素融會貫通並靈活運用時,我們就能建立起更深層次的連結,無論在個人生活還是專業領域,都能夠游刃有餘,實現更豐盛的人生。

常見問題 (FAQ)

如何判斷一次溝通是否有效?

判斷溝通是否有效的標準是:雙方是否都對訊息達成了共同的理解和共識?目標是否達成?以及溝通結束後,關係是維繫、改善還是惡化?如果雙方都理解對方意思,且能朝共同目標邁進,則可視為有效溝通。

為何有時說得很清楚,對方還是聽不懂?

這可能是因為訊息本身雖清晰,但缺乏其他關鍵要素。例如,你可能沒有考慮對方的背景知識和理解能力(缺乏同理心),或者你的非語言訊息與語言表達不一致,再者,對方可能沒有在積極傾聽,或沒有給予你回饋確認,導致你無法得知對方是否真正理解。

如何在情緒激動時保持有效溝通?

在情緒激動時,最重要的是先暫停。給自己一些時間冷靜下來,深呼吸,避免在情緒失控的情況下發言。你可以告知對方你需要一些時間來整理思緒,約定稍後再談。當你冷靜後,再嘗試運用同理心,表達自己的感受,並積極傾聽對方的回應。

為何非語言溝通如此重要?

非語言溝通重要性在於它往往能揭示說話者最真實的情感和意圖,即使他們的語言表達有所保留或掩飾。它傳達了語氣、態度、自信心和情緒狀態等深層訊息,是語言溝通的補充和驗證,有時甚至能完全顛覆語言本身傳達的含義。

如何提升溝通中的同理心?

提升同理心需要刻意練習。你可以嘗試主動去了解他人的背景和經歷,多傾聽、少評判。在對話中,嘗試用「如果我是你,可能會感到…」的句式來表達理解。此外,透過閱讀、觀看電影或紀錄片,接觸不同的人生故事,也能擴展你的同理心廣度。