流感為何會死亡?深度解析致命機制與防範策略

最近在社群媒體上看到一個討論,有人疑惑:「流感不就是比較嚴重的感冒嗎?怎麼每年新聞都說有人會因為流感而死亡呢?是不是有點誇大啊?」這問題問得真好,我相信這也是很多人的心聲。別說了,以前我自己也曾有過類似的迷思,覺得不就是發燒、全身痠痛嘛,忍忍就過去了。但事實上,流感,尤其嚴重型流感,跟我們一般講的「小感冒」真的差很多,它確實有潛在致命的風險,而且這不是危言聳聽喔!

Table of Contents

流感為何會致命?快速解答核心問題

流感之所以會導致死亡,主要原因並非病毒本身直接將人「毒死」,而是它引發的嚴重併發症以及身體過度激烈的免疫反應。最常見、最致命的併發症就是肺炎(包括病毒性肺炎和繼發性細菌性肺炎),此外還可能導致急性呼吸窘迫症候群(ARDS)、細胞因子風暴(Cytokine Storm),甚至惡化患者原有的慢性疾病,最終造成多重器官衰竭。

想像一下,流感病毒就像一個狡猾的入侵者,它不只直接攻擊我們的呼吸道,還會偷偷削弱我們身體的防線,讓其他更兇猛的病菌有機可乘,甚至會讓我們的「防衛部隊」自己失控,反過來攻擊正常細胞。這真是讓人不得不重視啊!

直接殺傷:流感病毒的破壞力

流感病毒,它可不是省油的燈,主要是透過飛沫傳播,然後悄悄地入侵我們的呼吸道細胞。從鼻腔、喉嚨,一直到氣管、支氣管,甚至是肺部,都是它可能的目標。當病毒進入我們的細胞後,它會利用細胞的資源,大量地複製自己,然後這些複製出來的病毒又會破壞被感染的細胞,釋放出來去感染更多的細胞。

- 細胞損傷與壞死: 想想看,肺部的細胞是負責氣體交換的,一旦這些細胞被病毒破壞,就會影響我們的呼吸功能。細胞大量死亡後,會引發發炎反應,導致組織水腫、滲出,讓氣體交換變得更困難。這就是為什麼重症流感患者會呼吸困難,甚至需要插管、使用呼吸器來維持生命的原因。

- 呼吸道黏膜防線受損: 我們的呼吸道表面有一層黏膜和纖毛,它們就像一道防線,負責捕捉和清除外來的病原體。流感病毒的感染會破壞這道防線,讓呼吸道變得脆弱不堪,這時候,那些平時可能被我們免疫系統壓制的細菌,比如肺炎鏈球菌、金黃色葡萄球菌,就有機可乘了,它們會趁虛而入,引發更嚴重的繼發性感染,也就是我們常說的「細菌性肺炎」。

免疫反應的雙面刃:細胞因子風暴 (Cytokine Storm)

這「細胞因子風暴」聽起來就很戲劇化,沒錯,它真的很可怕。當流感病毒入侵時,我們的免疫系統會開始反擊,釋放出一種叫做「細胞因子」(Cytokines)的化學物質,這些細胞因子就像是免疫系統發出的「警報」和「指令」,指揮免疫細胞去攻擊病毒。正常情況下,這是好的,能幫我們清除病毒。

但有些時候,特別是對於某些流感病毒株(例如H5N1禽流感或過去的H1N1新型流感病毒),或是某些體質的人,免疫系統可能會反應過度,釋放出過量且失控的細胞因子。這就像警報器壞了,一直狂響,甚至啟動了不必要的攻擊。大量的細胞因子會引發全身性的炎症反應,攻擊身體的正常細胞和組織,這就是所謂的「細胞因子風暴」。

想想看,如果你的身體每個器官都像在經歷一場無差別的轟炸,那會是怎麼樣?

- 器官損傷: 細胞因子風暴會導致肺部、心臟、肝臟、腎臟等多個器官嚴重發炎和損傷。肺部會出現嚴重的急性呼吸窘迫症候群(ARDS),造成肺泡大量積水,導致呼吸衰竭。

- 多重器官衰竭: 最終,這種全身性的炎症反應可能導致各個器官功能相繼衰竭,即便病毒被清除了,身體也可能因為器官損傷過於嚴重而無法恢復,進而導致死亡。這也是為什麼年輕力壯、沒有慢性病的人有時候也會死於流感,因為他們的免疫系統反應可能特別劇烈。

繼發性感染:雪上加霜的細菌與黴菌

就像前面提到的,流感病毒會破壞呼吸道的防禦功能。這時候,原本可能和平共處在我們體內或環境中的細菌、甚至是黴菌,就會趁機作亂。這種在病毒感染後發生的細菌或黴菌感染,我們稱之為「繼發性感染」。

在流感相關的死亡案例中,細菌性肺炎是最常見的元兇之一,特別是肺炎鏈球菌、金黃色葡萄球菌等。流感病毒先幫這些細菌「開路」,讓它們更容易侵入肺部,引發嚴重的感染。這種情況下,病患的病情會急轉直下,發燒不退、呼吸困難加劇、痰液增多變色,治療起來也更棘手,預後往往不佳。

除了肺炎,繼發性感染還可能導致:

- 心肌炎: 心臟肌肉發炎,影響心臟功能。

- 腦膜炎: 腦部和脊髓膜發炎,可能導致神經功能受損。

- 敗血症: 細菌進入血液,引發全身性的嚴重炎症反應,威脅生命。

原有疾病的惡化:壓垮駱駝的最後一根稻草

對於本身就有慢性病的朋友來說,流感簡直是個「放大器」,它會讓原本就已經脆弱的健康狀況雪上加霜。這也是為什麼新聞上常說,流感死亡案例多半是高齡或有慢性病史的患者,因為流感病毒會讓他們的身體負擔更重。

以下這些常見的慢性疾病,一旦遇上流感,死亡風險可是會大幅提升的:

- 心血管疾病: 包括心臟病、高血壓、中風史等。流感會增加心臟的負擔,可能誘發心肌梗塞或心臟衰竭。

- 慢性呼吸道疾病: 例如慢性阻塞性肺病(COPD)、氣喘等。流感會讓這些患者的呼吸道發炎更嚴重,呼吸困難加劇,甚至導致呼吸衰竭。

- 糖尿病: 流感會讓血糖控制變得非常困難,高血糖會削弱免疫功能,增加感染的風險和嚴重程度。

- 腎臟疾病: 腎功能不全的患者,身體清除毒素的能力較差,流感可能加速腎臟損傷。

- 肝臟疾病: 肝硬化等患者,免疫功能通常較弱,更容易出現重症和併發症。

- 神經系統疾病: 如中風、巴金森氏症等,患者可能吞嚥功能不佳,容易嗆咳,增加吸入性肺炎的風險。

- 免疫功能低下者: 例如接受化療或服用免疫抑制劑的癌症患者、器官移植患者、愛滋病患者等。他們免疫系統無法有效清除病毒,導致病毒複製量大,病情惡化迅速。

在這些情況下,流感病毒就像壓垮駱駝的最後一根稻草,讓原本勉強維持平衡的身體機能徹底崩潰。

誰是高風險族群?脆弱的生命線

雖然流感人人都可能得,但確實有幾類人是特別容易發展成重症甚至死亡的高風險族群。如果我們身邊有這些人,真的要特別關心他們,並提醒他們做好預防措施:

- 老年人: 隨著年紀增長,免疫系統功能會逐漸下降,對病毒的清除能力變差,且細胞因子風暴的風險也可能較高。加上許多長輩常伴隨一種或多種慢性病,使得他們抵抗力更弱,併發症風險更高。

- 嬰幼兒: 特別是六個月以下的嬰兒,他們還不能接種流感疫苗。而學齡前兒童,免疫系統尚未完全發展成熟,對抗流感病毒的能力較弱。

- 孕婦: 懷孕期間,女性的生理機能會發生變化,免疫系統也會有所調整,這使得她們更容易感染流感且發展成重症。流感對胎兒也可能造成不良影響。

- 慢性病患者: 如前面詳述的,心血管疾病、慢性肺病、糖尿病、腎病、肝病、神經系統疾病等患者,他們身體的代償能力較差,流感更容易引發原有疾病的急性惡化。

- 免疫功能低下者: 接受癌症化學治療或放射治療的患者、器官移植後服用免疫抑制劑的患者、感染愛滋病患、或長期服用類固醇的患者,他們的免疫系統無法有效抵禦病毒入侵。

- 體重過重(肥胖)者: 某些研究顯示,嚴重肥胖者(BMI高於30)在感染流感後,發展成重症的風險也較高,這可能與肥胖影響免疫反應以及呼吸功能有關。

看到這裡,你或許會發現,高風險族群其實覆蓋了我們身邊很大一部分的人群,這也是為什麼流感防護如此重要。

流感重症的警訊:何時該立刻就醫?

了解了流感的致命機制和高風險族群後,我想強調的是,及早辨識重症警訊並就醫,是保命的關鍵!千萬不要覺得自己只是「比較不舒服的感冒」就輕忽喔。

如果出現以下任何一種情況,請務必立刻就醫,不要拖延:

- 呼吸急促、呼吸困難、嘴唇發紫: 這是最嚴重的警訊,表示肺部功能嚴重受損,無法獲得足夠氧氣。

- 意識改變: 如嗜睡、意識不清、躁動、反應遲鈍,甚至昏迷。

- 持續胸痛或腹痛: 特別是胸痛,可能暗示心臟或肺部出現嚴重問題。

- 低血壓: 臉色蒼白、冒冷汗,表示循環系統可能出問題。

- 痰液變濃變黃、有血絲: 可能代表繼發性細菌感染。

- 高燒持續三天以上: 或退燒後又再發高燒,這通常不是普通感冒的表現,可能表示有併發症。

- 幼兒持續嘔吐、活力不佳、嗜睡、哭鬧不安、食慾不振、抽搐等。

- 成人出現劇烈頭痛、肌肉痠痛到無法下床、嚴重脫水等。

這些都是身體發出的求救訊號,務必重視!在醫療資源充足的台灣,我們更應該善用這些資源,保護自己和家人的健康。

流感預防與防護:不讓悲劇發生

說了這麼多流感的可怕之處,目的不是要大家恐慌,而是要提高警覺,並積極採取預防措施。畢竟,預防永遠勝於治療,對吧?

疫苗接種:最有效的防線

毫無疑問,每年接種流感疫苗是預防流感最有效、最經濟實惠的方式。很多人會問:「流感病毒每年都在變,打疫苗有用嗎?」我的答案是:當然有用!

全球的衛生組織(例如世界衛生組織 WHO 和各國疾管署)每年都會密切監測流感病毒的流行趨勢,預測下一個流行季可能流行的病毒株,然後依此來生產當年度的流感疫苗。雖然預測不一定百分之百準確,但只要疫苗株與流行的病毒株吻合度高,其保護效果就很好,可以大幅降低感染流感、發展成重症、住院甚至死亡的風險。

就算接種疫苗後還是不幸感染流感,通常病程也會比較輕微,能有效降低發生嚴重併發症的機會。對高風險族群來說,這疫苗簡直就是一道救命符啊!而且,打了疫苗不只保護自己,也是在保護身邊那些不能打疫苗的嬰幼兒和免疫力較弱的人,這就是所謂的「群體免疫」概念,超讚的!

個人衛生習慣:簡單卻關鍵

別小看這些老生常談,它們真的非常非常重要!

- 勤洗手: 使用肥皂和清水徹底洗淨雙手,特別是咳嗽、打噴嚏後,或是從外面回家後。如果沒有肥皂,使用酒精性乾洗手液也可以。

- 避免觸摸眼、口、鼻: 病毒很容易透過這些途徑進入體內。

- 咳嗽、打噴嚏時戴口罩或遮掩: 如果沒有口罩,用紙巾或手肘彎曲處遮掩口鼻,避免飛沫傳播。用紙巾遮掩後,記得馬上丟掉紙巾並洗手。

- 保持室內空氣流通: 經常開窗通風,有助於降低病毒濃度。

- 生病時盡量在家休息: 避免外出傳染給他人,也讓自己有足夠的休息來恢復。如果非得外出,請務必戴上口罩。

生病了怎麼辦:及早治療,減少併發症

如果真的不幸得了流感,別慌張,及早治療可以大幅改善預後。

- 及時就醫確診: 出現流感症狀時(例如高燒、全身痠痛、嚴重疲倦),建議盡快去看醫生,讓醫生進行診斷。

- 抗病毒藥物: 醫生可能會根據你的症狀和身體狀況,開立流感抗病毒藥物,像是克流感(Tamiflu)等。這些藥物在症狀出現的48小時內服用效果最好,可以縮短病程,降低重症和併發症的風險。不過,抗病毒藥物不是每個人都需要服用,醫生會根據專業判斷決定。

- 充分休息與支持性療法: 多喝水,多休息,飲食清淡,必要時使用退燒藥等來緩解症狀。讓身體有足夠的能量去對抗病毒。

我的觀點與呼籲

說了這麼多,我真心覺得,流感真的不是普通的「小感冒」那麼簡單。它有著複雜而危險的致命機制,能對身體造成毀滅性的打擊,特別是對於高風險族群來說,更是一場嚴峻的考驗。我們不應該掉以輕心,更不該抱持著「年輕力壯不會有事」的僥倖心態。

在我看來,對抗流感,需要的是全民的共同意識和行動。政府的公共衛生宣導很重要,但我們每個人自己的健康識能和防護習慣更關鍵。每年規律接種流感疫苗,把它當作是像每年體檢一樣的例行公事;保持良好的個人衛生習慣,保護自己也保護他人;一旦出現重症警訊,立刻就醫,不要延誤。這些看似簡單的步驟,卻能大大降低流感帶來的健康威脅,甚至能挽救生命。

或許有人會說:「每年都有流感,每年都這麼緊張嗎?」我的回答是:對,因為流感病毒年年變異,就像一場永無止盡的戰役。但我們有武器,有策略,只要我們願意拿起這些武器,並遵守戰略,就能將傷害降到最低。生命只有一次,健康更是無價。讓我們一起重視流感,共同築起健康的防線吧!

常見問題與解答

流感病毒每年都在變異,打疫苗有用嗎?

這個問題太常見了,也是很多人猶豫要不要打疫苗的原因。答案是肯定的,非常有用!

流感病毒確實每年都會「變臉」,這種現象叫做抗原漂移(antigenic drift)。這就像是病毒每年都換一套新衣服,讓我們免疫系統不容易認出來。但全球的科學家們每年都會密切監測流感病毒的流行株,並在年初預測北半球或南半球下一個流行季節最可能流行的病毒株。根據這些預測,各國的衛生機構會推薦當年度疫苗的病毒株組成。

雖然預測不一定百分之百準確,但大部分時間還是很吻合的。即使疫苗株與實際流行的病毒株不是完全吻合,接種疫苗仍然能提供一定程度的交叉保護,讓你的免疫系統有機會「認識」病毒,即使感染,症狀也會比較輕微,大大降低發展成重症或死亡的風險。想想看,有保護總比沒有保護好,對吧?所以,別再猶豫了,每年接種流感疫苗絕對是划算的投資,不只保護自己,也保護了身邊的親友。

流感和一般感冒有什麼差別?

這兩者常常被混淆,但它們是完全不同的疾病,由不同的病毒引起,嚴重程度也大不相同。

- 病原體不同:

- 流感(Influenza): 由流感病毒引起,主要分為A、B、C型,其中A、B型是導致季節性流感流行的主要類型。

- 一般感冒(Common cold): 主要由鼻病毒、冠狀病毒、呼吸道融合病毒等多達兩百多種病毒引起。

- 症狀差異:

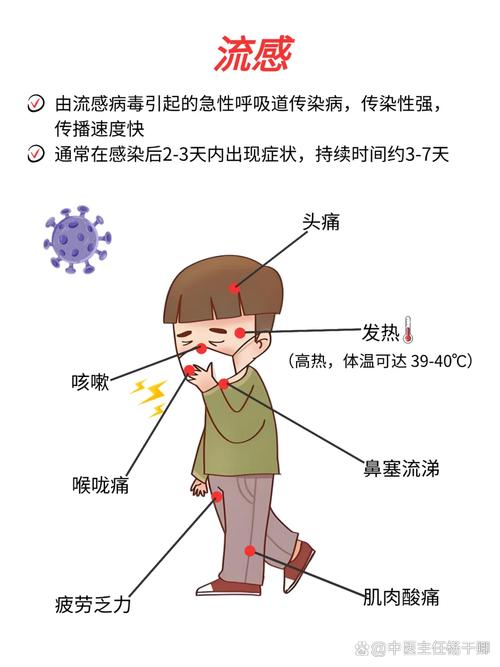

- 流感: 通常是突然發病,症狀會比較嚴重且全身性。常見症狀包括高燒(體溫常超過38°C)、明顯的全身痠痛、極度疲倦、頭痛、喉嚨痛、咳嗽等。鼻水症狀可能較輕。

- 一般感冒: 症狀通常是漸進式發病,比較輕微且以局部症狀為主。常見症狀包括流鼻水、鼻塞、喉嚨痛、打噴嚏、輕微咳嗽,通常不會有高燒或全身痠痛到無法下床的情況。

- 併發症風險:

- 流感: 嚴重併發症的風險高,如前面提到的肺炎、心肌炎、腦炎、細胞因子風暴等,可能導致住院甚至死亡。

- 一般感冒: 很少引起嚴重的併發症,通常數天內會自行痊癒。

所以,當你感覺到自己病得特別重、特別快,全身痠痛到不行,高燒不退,那就不是「小感冒」了,很有可能是流感,建議趕快就醫檢查喔!

流感感染後多久會出現症狀?傳染期多長?

了解這些能幫助我們更好地預防傳播,保護身邊的人。

- 潛伏期:

流感的潛伏期通常很短,大約是1到4天,平均為2天。也就是說,你可能今天接觸到流感病毒,最快明天或後天就開始出現症狀了。這也是為什麼流感病毒傳播速度這麼快的原因之一,因為病毒很快就在你體內開始「作怪」了。

- 傳染期:

流感患者的傳染力通常從症狀出現的前一天就開始了,然後持續到症狀出現後的5到7天。兒童的傳染期可能會更長一些,甚至超過7天。這代表什麼呢?這表示你在還沒感覺到自己生病的時候,就已經有傳染力了,所以病毒才會這麼容易在社區中散播開來。這也再次強調了勤洗手、戴口罩的重要性,尤其在流感流行季節,即使你沒有症狀,也可能帶有病毒。

所以,當你開始覺得身體有點不舒服,或身邊有朋友生病時,保持警惕,做好個人防護,是保護自己和他人非常關鍵的一步。

除了疫苗,還有什麼方法可以增強抵抗力,預防流感?

除了流感疫苗和良好的個人衛生習慣,提升自身的免疫力也是一道重要的防線。畢竟,身體底子好,抗病能力自然就強嘛!

- 均衡飲食: 這是老生常談,但真的很重要!多吃蔬菜水果,攝取足夠的蛋白質、維生素和礦物質。特別是維生素C、維生素D、鋅等,都被認為對免疫系統有幫助。少吃加工食品、高糖高油食物,這些可能會影響免疫功能。

- 充足睡眠: 睡眠是身體修復和免疫系統重組的黃金時間。成人每天建議睡足7-9小時,兒童和青少年則需要更多。長期睡眠不足會顯著降低免疫力,讓人更容易生病。

- 規律運動: 適度的運動有助於增強心肺功能,促進血液循環,並活化免疫細胞。但要記住是「適度」,過度激烈的運動反而可能暫時抑制免疫力。每天快走、慢跑或從事其他喜歡的運動30分鐘,就是很好的選擇。

- 減輕壓力: 長期壓力會導致皮質醇(壓力荷爾蒙)升高,進而抑制免疫功能。學會放鬆自己,例如透過冥想、瑜伽、聽音樂、與朋友聊天,或是做自己喜歡的事情,都有助於緩解壓力。

- 避免不良習慣: 戒菸、限制酒精攝取。吸菸會直接損害呼吸道,降低肺部對抗感染的能力;過量飲酒也會抑制免疫系統。

綜合來看,健康的作息和生活習慣,加上流感疫苗的保護,就像是給身體穿上了一層又一層的防護衣,讓我們在流感季節更有底氣去面對挑戰。

確診流感後,居家照護有哪些注意事項?

如果很不幸確診流感,但症狀不是非常嚴重,醫生建議居家照護時,也有些很重要的事情需要注意,這不只關係到你自己的康復,也關係到家人的健康喔!

- 充分休息: 這是最最最重要的一點!流感會讓身體感到非常疲憊,這是身體在努力對抗病毒的訊號。多休息能讓免疫系統專心工作,加速康復。盡量臥床休息,避免體力消耗。

- 補充水分: 發燒會讓身體流失大量水分,所以要多喝水、電解質飲料、稀釋的果汁或清湯,避免脫水。口渴時就喝,不要等到口很渴了才喝。

- 飲食清淡易消化: 食慾不佳是正常的,但還是要盡量吃一些清淡、容易消化的食物,例如稀飯、麵條、蒸蛋等,以補充能量。

- 遵醫囑服藥: 醫生開立的抗病毒藥物(如克流感)或緩解症狀的藥物(如退燒藥、止咳藥)要按時服用,千萬不要自己停藥或隨意增減劑量。

- 監測症狀變化: 雖然是居家照護,但還是要密切注意自己的症狀,特別是前面提到的重症警訊。如果出現呼吸困難、胸痛、意識不清等任何一種危險訊號,務必立刻就醫。

- 隔離與防護:

- 盡量待在獨立房間: 如果可以,盡量避免與家人近距離接觸。

- 戴口罩: 在與家人接觸時、或到公共區域時,請務必佩戴醫用口罩,減少病毒傳播。

- 勤洗手: 咳嗽或打噴嚏後、觸摸口鼻後、飯前飯後,務必用肥皂和水徹底洗手。

- 保持環境清潔: 定期清潔和消毒家中的高頻接觸表面,如門把、開關、桌椅等。

- 避免共用餐具或個人物品: 避免與家人共用碗筷、杯子、毛巾等。

- 保持通風: 居家環境要保持空氣流通,適時開窗。

透過這些細心的居家照護,不僅能幫助自己更快康復,也能最大程度地保護家人的健康,讓大家平安度過流感季節。