法會要做幾次?探究法會舉辦頻率的考量與深層意義

Table of Contents

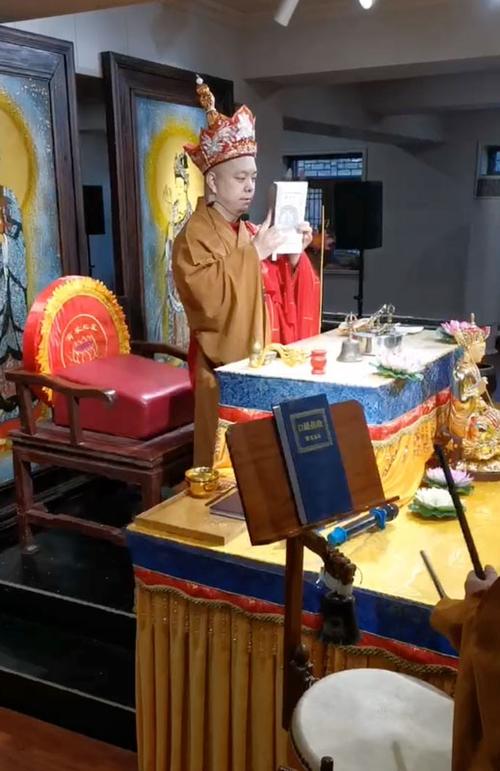

法會要做幾次?深入解析法會頻率的多元面向

當我們談論到「法會要做幾次」這個問題時,往往會發現它並不像表面上那麼簡單,能夠給出一個明確的數字答案。法會的舉辦次數,其實涉及到多重層面的考量,包括其目的、儀軌傳統、參與者的發心與資源,以及更深層次的宗教與哲學意義。本文將深入探討影響法會舉辦頻率的各項因素,並提供詳細的參考建議,幫助您理解如何作出最適合的選擇。

法會次數的迷思:越多越好嗎?

許多人抱持著「法會做得越多,功德就越大,效果越好」的觀念。這種想法雖然源於對宗教儀式的虔誠與重視,但卻可能陷入一種誤區。佛教經典中強調,法會的功德並非單純取決於次數的堆疊,而是更側重於參與者的「發心」、「誠敬」與「對佛法的理解與實踐」。一次如法的、真誠的法會,其所能產生的效益,可能遠超過多次敷衍了事的參與。

「法會的核心在於清淨的身口意三業,以及對眾生的慈悲心。頻率固然有其考量,但真正的力量來自於內心的轉化與願力的具足。」—— 某佛教學者語

影響法會舉辦頻率的關鍵因素

要解答「法會要做幾次」這個問題,我們需要從以下幾個關鍵面向進行分析:

1. 法會的目的與類型

不同類型的法會,其建議的舉辦頻率差異甚大:

- 超薦法會(為往生者):

- 七七四十九天:這是最常見也最重要的超薦階段。佛教認為,往生者在捨報後的四十九天內,其識神處於中陰身狀態,此時為其誦經、做功德、迴向最為關鍵。因此,許多家庭會在這段時間內,每逢「七日」舉辦一次超薦法會,總共七次,以期能幫助往生者順利投生善道。

即使不能每次都舉辦盛大法會,至少在第一個「頭七」和最後的「滿七」進行較為正式的儀式是普遍的建議。 - 百日、對年、三年:在四十九天之後,通常還會在往生者逝世百日、對年(一年)、以及三年時,再次舉辦追思或超薦法會,以示追思與持續迴向。這類法會的重點更在於家屬的追念與對逝者的祝願。

- 每年固定超薦:許多寺廟會在特定的節日(如盂蘭盆節、清明節、除夕等)舉辦普渡或超薦法會,家屬可以將往生者牌位寫入,每年固定參加。這是一種長期性的功德迴向。

- 七七四十九天:這是最常見也最重要的超薦階段。佛教認為,往生者在捨報後的四十九天內,其識神處於中陰身狀態,此時為其誦經、做功德、迴向最為關鍵。因此,許多家庭會在這段時間內,每逢「七日」舉辦一次超薦法會,總共七次,以期能幫助往生者順利投生善道。

- 消災祈福法會(為在世者):

- 隨緣舉辦:這類法會的頻率彈性較大。當遇到特定困難、病痛、流年不順,或是希望為家人祈求平安健康時,可以隨時向寺廟申請舉辦。

- 定期舉辦:許多人也會選擇定期(如每個月、每季或每年)參與寺廟舉辦的共修法會或大眾祈福法會,以求累積福報、穩定心緒。例如,歲末年終的「消災延壽法會」、新春的「祈福點燈法會」等,都是年度性的固定參與。

- 特殊節日:如浴佛節、地藏王菩薩聖誕等,寺廟會舉辦相應的法會,信眾可隨喜參加。

- 懺悔法會:

- 隨時隨地:懺悔是日常的修行。除了在家中每日自我懺悔,許多寺廟也會定期(如每月初一十五或特定日期)舉辦八十八佛洪名寶懺、梁皇寶懺等大型懺悔法會。參與這些法會可以透過集體共修的力量,更有效地清淨身心。

- 嬰靈超度:

- 通常會建議至少進行一次完整且正式的超度法會,並搭配立牌位定期供養與誦經迴向。若因緣具足,可考慮定期(如每年)再做一次簡短的薦拔。

- 開光、安座、入宅法會:

- 這類法會通常是一次性的,在神像開光、新居入宅、公司開業等重要時刻舉辦,以求吉祥圓滿。除非特殊情況,不會重複舉辦。

2. 個人經濟與時間狀況

舉辦一次正式的法會,無論是個人委託還是參與寺廟的共修,都涉及到一定的時間和經濟投入。考量自身的實際狀況非常重要。如果經濟能力有限,不應為了追求次數而造成過度負擔。佛教講求「量力而為」,真心誠意比形式上的數量更具意義。

3. 主辦道場或團體的傳統與建議

不同的佛教宗派、寺廟或道場,對於法會的儀軌與舉辦頻率有其既定的傳統和建議。例如,某些寺廟會鼓勵信眾每月參與一次固定共修,而有些則可能著重於年度大型法會。在決定法會次數前,建議與您所信任的法師、師父或宗教導師進行溝通,聽取他們的專業建議。

4. 個人的發心與虔誠度

這點是法會功德效益的核心。無論法會舉辦多少次,如果參與者心不在焉、缺乏恭敬、或不理解其意義,其效益將大打折扣。相反,即使只參與一次,但帶著至誠懇切的心,專心誦經、念佛、懺悔,並將功德真實迴向,其力量將是巨大的。

如何最大化法會的效益,而非僅追求次數?

既然次數不是唯一的衡量標準,那麼我們該如何讓每一次的法會參與都發揮最大的效益呢?

- 清楚了解法會目的:在參與或舉辦法會前,先明白其目的,是為往生者超度?為家人祈福?還是為自己懺悔?目的明確,心念方能專一。

- 專注與投入:在法會進行期間,放下雜念,專心聽聞、跟隨梵唄、誦經或持咒。若能理解經文義理,則更能深入法會精神。

- 發大願心:將法會功德不僅限於個人或家人,更擴及一切眾生,願他們都能離苦得樂,究竟解脫。發心越廣大,功德亦越大。

- 落實於日常生活:法會儀式是修行的助緣,但真正的修行在於日常生活的點滴。將法會所學的慈悲、智慧、懺悔精神,落實在日常言行中,才能持續轉化生命。

- 善用替代方式:如果因故無法參與實體法會,可以透過線上共修、在家自行誦經、念佛、持咒,或多行善事、布施等方式,同樣可以累積功德並迴向。重要的是持續不斷的善行與善念。

常見問題(FAQ)

為何有些法會建議連續舉辦,例如七七四十九天?

連續舉辦,特別是在特定時間點(如七七),主要是為了持續給予往生者法益上的幫助與引導。佛教認為,往生者在四十九天的中陰期間,心識仍受業力牽引,親友透過不斷的誦經、迴向,能持續為他們累積功德資糧,幫助他們減輕業障,甚至影響其下一世的投生。對於在世者而言,連續的法會也提供了一個持續追思、懺悔和自我淨化的機會,加深對生命無常的體悟。

如何判斷我是否需要參加法會,或舉辦一次就足夠了?

判斷是否需要參加或再次舉辦法會,主要依據您的「發心」和「需求」。

- 如果您感到內心不安、業障現前,或生活遭遇瓶頸,希望透過佛力加持獲得平靜與轉機,那麼參加消災祈福或懺悔法會會有所幫助。

- 如果您的親人往生,特別是在關鍵的四十九天內,舉辦或參與超薦法會是盡孝道和表達祝福的重要方式。

- 如果您只是希望固定累積福報、穩定道心,那麼定期參與寺廟的共修法會便足夠。

最終,一次真誠、投入的法會,其效果往往勝過多次心不在焉的參與。若目的已達或心願已了,一次圓滿的法會也足以。

如果經濟能力有限,法會次數少會有影響嗎?

不會有根本的影響。佛教強調的是「發心」和「誠敬」,而非財力或形式的多少。如果經濟能力有限,您可以選擇:

- 參加寺廟的大眾共修法會,通常只需隨喜贊助,甚至不收費用。

- 在家中自行誦經、念佛、持咒,並將功德迴向。這種個人的精進修行,其力量同樣不可思議。

- 多行善事、布施、擔任義工,以實際行動累積福德,這也是一種廣大的法會。

重要的是您的那份真心與慈悲心,佛法是平等且圓滿的,不因貧富而異。

如何將法會的功德最大化,而不僅僅是參與了幾次?

要最大化法會功德,請把握以下原則:

- 至誠懇切的發心:參與前,心懷對三寶的恭敬,對眾生的慈悲。

- 專注投入儀軌:法會進行中,放下萬緣,不打妄想,專心跟隨法師的引導,誦經、持咒、拜懺。

- 理解法會意義:盡可能了解法會所誦經文的意義,以及儀軌背後的涵義,讓心靈與佛法相應。

- 真心懺悔與迴向:若為懺悔法會,則應真心發露懺悔;若為超薦祈福,則應將功德真實迴向給所指定的對象及一切眾生。

- 落實於日常行為:法會結束後,將法會中學習到的慈悲、智慧,運用於日常生活中,例如多行善事、戒惡修善、持戒清淨等,讓功德持續增長。

透過這樣的實踐,無論法會次數多寡,您都能從中獲得最深刻的法益。

結語

「法會要做幾次」沒有絕對的標準答案。它是一個綜合性的考量,需要您結合法會的目的、自身的狀況、以及對佛法義理的理解。最重要的是,每一次的法會參與,都應是您內心真誠發願與佛法相應的體現。形式與數量固然有其重要性,但其深層意義和發心才是決定功德大小的關鍵。若有疑問,請隨時諮詢您信賴的宗教導師,他們將能給予您更具體的指引。