樓梯設計尺寸:打造安全舒適居家動線的黃金比例與規範

Table of Contents

樓梯設計尺寸:打造安全舒適居家動線的黃金比例與規範

在居家裝潢或建築設計中,樓梯不僅僅是連結不同樓層的通道,更是影響居住品質、動線流暢度與安全性的關鍵元素。一個設計不良的樓梯,輕則造成使用者不適,重則可能引發跌倒意外。因此,深入了解樓梯設計尺寸的各項要素與標準,是確保您的樓梯既美觀又實用的基石。

本文將從專業角度,詳細解析樓梯設計中最重要的尺寸考量,包含各部位的黃金比例、台灣相關法規、以及不同樓梯類型的特殊要求,幫助您打造出符合人體工學、安全無虞的理想樓梯。

樓梯設計尺寸的核心要素解析

一個完整的樓梯由多個部件組成,每個部件的尺寸都相互影響,並共同決定了樓梯的整體舒適度與安全性。以下是幾個最關鍵的樓梯尺寸要素:

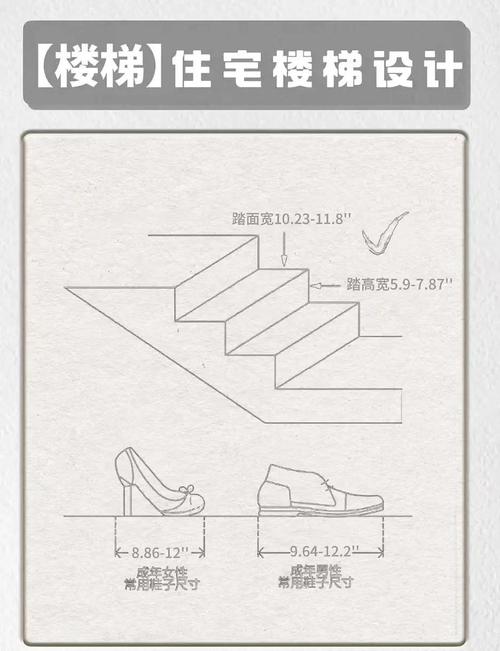

1. 踏步深度 (Tread Depth / Going)

踏步深度是指單一階梯的水平寬度,也就是我們腳踩的平面部分。這個尺寸直接關係到上樓或下樓時腳步的穩定性與舒適感。

- 標準範圍:

- 一般住宅:建議介於 26 公分至 30 公分之間。

- 公共建築:通常會更深,以適應更多人流及緊急疏散需求。

- 重要性: 踏步過深會讓人感覺步幅太大、吃力;過淺則可能讓腳無法完全踩穩,增加跌倒風險,尤其是在下樓時。

2. 踢面高度 (Riser Height / Rise)

踢面高度是指單一階梯的垂直高度。這是決定樓梯陡峭程度的關鍵尺寸,與踏步深度共同構成樓梯的舒適比例。

- 標準範圍:

- 一般住宅:建議介於 15 公分至 18 公分之間。

- 兒童、長者或無障礙需求:可考慮更低的高度,如 12-15 公分。

- 重要性: 踢面過高會使上下樓梯耗費更多力氣,感覺吃力、疲憊;過低則可能導致步頻過快,反而不自然。理想的踢面高度應能讓人以自然步態輕鬆上下。

3. 樓梯寬度 (Stair Width / Clear Width)

樓梯寬度是指樓梯梯段的淨寬,也就是扣除扶手等障礙物後可供通行的寬度。這不僅影響通行舒適度,也關乎緊急疏散和大型物品搬運的便利性。

- 標準範圍:

- 一般住宅:建議單人通行最小淨寬不應低於 75 公分;若考量兩人交會或搬運大型家具,則建議至少 90 公分至 120 公分。

- 公共建築或主要疏散樓梯:依據建築技術規則,通常需達 120 公分或以上,甚至更寬。

- 重要性: 狹窄的樓梯會給人壓迫感,並嚴重影響物品搬運的便利性。寬敞的樓梯則能提供舒適的通行體驗,並在緊急情況下提供足夠的疏散空間。

4. 樓梯淨高 (Headroom / Clear Height)

樓梯淨高是指從樓梯踏步表面到其上方天花板或樑底的垂直淨距。這個尺寸確保了使用者在上下樓梯時不會碰到頭部。

- 標準範圍: 建議至少應維持 200 公分至 210 公分。在台灣的建築技術規則中,亦有明確規定。

- 重要性: 淨高不足會造成壓迫感,影響使用者的舒適度,甚至造成身高較高者受傷的風險。特別是樓梯轉角或平台上方,更需留意淨高是否足夠。

5. 扶手高度 (Handrail Height)

扶手高度是指從樓梯踏步邊緣垂直測量到扶手頂部的距離。扶手是樓梯安全的重要組成部分,提供額外的支撐和平衡。

- 標準範圍:

- 一般住宅:建議介於 85 公分至 100 公分之間,其中 90 公分至 95 公分是最常見且舒適的高度。

- 兒童或特定需求:可考慮在較低位置加設第二個扶手。

- 重要性: 扶手高度適中,能讓使用者自然地握住扶手,提供穩固的支撐。過高或過低都會影響其功能性與安全性。

6. 平台尺寸 (Landing Dimensions)

平台是樓梯梯段之間的平面區域,常設於轉彎處或較長梯段的中間。平台提供休息、轉換方向的空間,並增加安全性。

- 標準範圍: 平台的深度與寬度原則上不應小於樓梯的淨寬。

- 一般建議:深度至少 90 公分至 120 公分,且不應小於樓梯的最小淨寬。

- 公共建築:依規定可能需要更大的平台尺寸以容納人流迴旋空間。

- 重要性: 合理尺寸的平台可以避免連續過長的樓梯導致疲勞,並在發生意外時提供緩衝或暫停的空間。對於L型、U型樓梯而言,平台是必不可少的過渡區。

樓梯設計尺寸的黃金公式與計算方法

為了確保樓梯的舒適度與安全性,建築設計領域流傳著一些黃金比例和計算公式。其中最廣為人知的是「2R+T」公式和「R+T」公式,它們結合了踢面高度 (Riser, R) 與踏步深度 (Tread, T) 的關係。

1. 舒適度與安全性公式

-

「2R + T = 60 ~ 65 公分」 (人體舒適步距公式)

這個公式是根據人體行走時的平均步幅所推導出來的。公式意義: 兩倍的踢面高度加上一步踏步的深度,應等於人類平均一步的步距(約60-65公分)。這可以確保上下樓梯時的步幅感與平地行走相似,從而達到最佳的舒適度與省力效果。

-

「R + T = 45 公分」 (黃金比例或視覺平衡公式)

這個公式更多是從視覺平衡和美學角度來考量,也間接影響舒適度。公式意義: 踢面高度與踏步深度之和約為45公分,能使樓梯在視覺上呈現較為協調的比例,避免過於陡峭或過於平緩的不平衡感。

2. 計算步驟範例

假設您需要設計一個連接兩層樓(樓高 300 公分)的樓梯,以下是計算步驟:

- 確定總高度: 假設樓層高度為 300 公分。

- 預設踢面高度 (R): 根據舒適範圍,先預設一個踢面高度,例如 17 公分。

-

計算總階數: 總高度 ÷ 預設踢面高度 = 階數。

300 公分 ÷ 17 公分 ≈ 17.64 階。

註:階數必須是整數。如果出現小數,則需要微調踢面高度,使總高度能被踢面高度整除,或將餘數平均分攤到所有階梯,但這會增加施工難度且可能造成不均勻。通常會選擇接近的整數階數,然後重新計算精確的踢面高度。

-

重新計算精確踢面高度: 取整數階數,例如 18 階。

精確踢面高度 (R) = 總高度 ÷ 總階數 = 300 公分 ÷ 18 階 ≈ 16.67 公分。

註:16.67 公分落在 15-18 公分的舒適範圍內,是可接受的。

-

計算踏步深度 (T): 使用「2R + T = 60 ~ 65 公分」公式。

以目標 62 公分為例:

T = 62 – (2 × R)

T = 62 – (2 × 16.67) = 62 – 33.34 = 28.66 公分。

註:28.66 公分落在 26-30 公分的舒適範圍內,也是可接受的。

- 驗證黃金比例: 16.67 (R) + 28.66 (T) = 45.33 公分。也接近 45 公分的黃金比例。

-

計算樓梯水平投影長度 (總跑長): 踏步深度 × (總階數 – 1 階)。

因為最上面一階的踏步已經是上層樓地板,所以實際需要設置的踏步數量是總階數減一。

總跑長 = 28.66 公分 × (18 – 1) = 28.66 × 17 ≈ 487.22 公分。

註:這個長度是樓梯佔用的水平空間,在規劃時需考慮樓梯間的實際尺寸是否足夠。如果空間不足,可能需要考慮增加轉角平台或改變樓梯形式。

透過這些計算,您可以精確規劃樓梯的各項尺寸,確保其既符合安全規範又提供舒適的使用體驗。

不同樓梯類型的尺寸考量

樓梯的形狀和結構多樣,不同類型對尺寸設計有其特殊考量:

1. 直線型樓梯 (Straight Stairs)

- 特點: 最簡單、最常見的樓梯類型,通常由一個或多個直梯段組成。

- 尺寸考量: 主要考慮上述的踢面、踏步、寬度、淨高、扶手等基本尺寸。長度較長的直線樓梯可能需要在中間設置平台,以提供休息和緩衝。

2. L型與U型樓梯 (L-shaped & U-shaped Stairs)

- 特點: L型樓梯帶有一個轉角平台;U型樓梯則帶有兩個轉角平台或一個大平台連接兩個平行梯段。它們能有效節省水平空間。

- 尺寸考量: 除了基本尺寸外,平台尺寸的規劃尤為重要。平台應足夠寬敞,方便轉向和物品搬運。轉角處的淨高也需特別留意,避免樑柱阻礙。

3. 螺旋樓梯 (Spiral Stairs)

- 特點: 以中心柱為軸心盤旋而上,佔用空間極小,常作為輔助樓梯或裝飾性樓梯。

- 尺寸考量:

- 最小直徑: 通常建議至少 120 公分至 150 公分以上,以確保每一步的踏步深度足夠。

- 內側踏步深度: 由於是扇形踏步,靠近中心柱的內側踏步深度會非常淺,容易造成危險。一般規定在距中心柱 30 公分處的踏步深度不得小於 22 公分。

- 扶手與中心柱: 扶手距離中心柱的距離也需符合規範,確保握持舒適。

- 限制: 螺旋樓梯通行舒適度較差,不適合頻繁使用或大型物品搬運,也不符合無障礙設計原則。

4. 弧形樓梯 (Curved Stairs)

- 特點: 沒有中心柱,呈現優雅的弧線,通常需要較大的空間。

- 尺寸考量: 類似螺旋樓梯,其踏步也是扇形。設計時需確保在通行路徑上(通常是中心線或離內側邊緣約 30-45 公分處)的踏步深度符合標準,並保持各級踏步的尺寸一致性,避免不規則。淨高和扶手高度也需沿著弧線精確計算。

樓梯設計尺寸的法規與安全規範 (台灣適用)

在台灣,樓梯的設計尺寸必須符合《建築技術規則建築設計施工編》的相關規定。這些法規旨在保障公共安全和使用者權益,特別是在緊急疏散、無障礙通行等方面有明確要求。以下是一些主要原則性的規範重點:

台灣《建築技術規則建築設計施工編》對於樓梯的寬度、梯級尺寸、扶手、平台、淨高等皆有詳盡規定。例如:

- 樓梯寬度: 私用樓梯、公用樓梯、避難樓梯各有其最小淨寬要求。例如,住宅私用樓梯通常不應小於 75 公分。

- 梯級尺寸: 對於踢面高度和踏步深度有明確的限制範圍,一般會規定踢面不得高於某個值(例如 20 公分),踏步深度不得小於某個值(例如 21 公分),以確保基本安全。

- 扶手: 樓梯兩側應設置扶手,高度也有規定(例如 75 至 105 公分),並對欄杆間距有要求,以防止兒童鑽出。

- 淨高: 從梯級表面至其上方的垂直淨高不得小於 200 公分。

- 防滑: 樓梯踏步表面應採用防滑材質,或設置防滑條。

- 平台: 梯段長度或高度達到一定程度時,應設置平台。平台深度應不小於樓梯寬度。

請注意: 具體條文內容可能因建築類型、用途、層數等因素而有所不同,且法規可能隨時修訂。在實際設計或施工前,務必查閱最新版的《建築技術規則》或諮詢專業建築師/設計師,確保完全符合當地法規。

樓梯設計尺寸的常見錯誤與避免

即便有詳細的規範和公式,樓梯設計仍可能因忽略細節而產生問題。以下是幾個常見的尺寸錯誤及其避免方法:

-

踢面高度不一: 各級踢面高度略有不同,這是最常見且最危險的錯誤。哪怕是極小的差異,也會打亂人體的步態節奏,增加絆倒的風險。

避免方法: 精確測量和計算,確保所有踢面高度完全一致。施工時嚴格監控。 -

踏步過淺或過陡: 為了節省空間,常常犧牲踏步深度或使樓梯過於陡峭,導致上下樓費力、不安全。

避免方法: 堅持使用「2R+T」和「R+T」公式,並優先考慮人體工學。若空間不足,可考慮L型、U型或螺旋樓梯,而非犧牲舒適度和安全性。 -

淨高不足: 尤其在樓梯轉角或下方空間未充分考慮,導致頭部碰撞。

避免方法: 設計時將樑、結構體、燈具等上方障礙物納入考量,確保全段樓梯的淨高都符合法規和舒適要求。 -

平台尺寸過小: 轉角平台過於狹窄,導致轉身困難或無法放置物品。

避免方法: 平台深度和寬度應至少等於或大於樓梯淨寬,確保足夠的迴旋空間。 -

扶手高度不適當或無扶手: 扶手過高、過低或完全沒有,都無法提供有效的支撐。

避免方法: 依據標準範圍設置扶手高度,並確保扶手穩固、連續。對於有特殊需求的家庭(如長者、兒童),可加裝第二道較低的扶手。 -

防滑不足: 選擇光滑的石材或磁磚作為踏步材料,未加防滑處理。

避免方法: 選用具有一定摩擦力的材料,或加裝防滑條,確保濕滑時也能提供足夠的抓地力。

常見問題 (FAQ)

1. 如何確定最佳的樓梯踏步尺寸?

確定最佳樓梯踏步尺寸,應主要考量踢面高度 (R) 和踏步深度 (T) 的組合。根據人體工學,最推薦的黃金公式是「2R + T = 60 ~ 65 公分」。一般住宅的理想踢面高度約在 15-18 公分,踏步深度在 26-30 公分。您應根據總樓高計算出精確的階數,再反推出最接近黃金比例的R和T值,並確保所有階梯的尺寸一致,以提供最舒適自然的行走體驗。

2. 為何樓梯的淨高如此重要?

樓梯淨高(Headroom)的重要性在於它直接影響使用者的安全與舒適度。足夠的淨高(通常建議至少 200-210 公分)可以防止身高較高的人在上下樓梯時碰頭,特別是在轉彎或樑下。淨高不足不僅會造成壓迫感,影響視覺美觀,更可能導致實際的人身傷害。此外,足夠的淨高也有助於大型家具或物品的搬運。

3. 如何避免樓梯設計中的常見安全隱患?

為避免樓梯安全隱患,請務必注意以下幾點:

- 尺寸一致性: 所有踢面高度和踏步深度必須完全一致,這是最基本的安全要求。

- 防滑處理: 選擇防滑材料或在踏步邊緣加裝防滑條。

- 足夠寬度: 確保樓梯淨寬滿足通行和緊急疏散需求。

- 穩固扶手: 設置高度適中(85-100公分)且堅固的扶手,兩側應有適當的欄杆間距(防兒童鑽出)。

- 充足照明: 提供充足均勻的照明,避免陰影區。

- 平台設計: 長梯段應設置平台,提供休息和緩衝。

4. 螺旋樓梯的尺寸計算與一般樓梯有何不同?

螺旋樓梯的尺寸計算與一般樓梯最主要的不同在於其扇形踏步的變化性。由於是環繞中心柱盤旋,踏步深度會從中心柱向外側逐漸增加。因此,計算時需特別注意:

- 確保在距中心柱一定距離處(例如 30 公分)的踏步深度符合最低標準,以保證最常行走的區域仍有足夠的踏步空間。

- 整體直徑(或旋轉半徑)要足夠大,通常建議至少 120-150 公分以上,以確保外側踏步深度不會過小,且使用者有足夠的通行空間。

- 螺旋樓梯的舒適度通常不如直線或L/U型樓梯,不建議作為主要通行方式。

5. 為何需要注意樓梯的法規尺寸?

注意樓梯的法規尺寸是為了確保建築物的合法性、安全性以及公共福祉。政府制定的《建築技術規則》等法規,是基於長期的經驗累積、安全標準和人體工學研究而來,旨在預防意外、促進無障礙通行,並保障居住者的基本權益。忽略法規尺寸可能導致:

- 建築物無法通過驗收。

- 存在潛在的安全隱患,增加跌倒受傷的風險。

- 影響房屋的轉售或租賃價值。

- 在發生意外時,可能需要承擔法律責任。

因此,嚴格遵守法規是負責任的設計和施工的必要前提。

結語

樓梯設計尺寸的掌握,是打造一個安全、舒適且美觀居家空間不可或缺的一環。從最基本的踢面、踏步尺寸,到樓梯寬度、淨高、扶手及平台的規劃,每一個細節都值得被認真對待。我們強烈建議在進行樓梯設計或裝修時,務必諮詢專業的建築師或室內設計師,他們能依據您的具體需求、空間條件以及最新法規,提供最合適的樓梯設計尺寸方案,確保您的樓梯不僅賞心悅目,更能長久安全地為您服務。

投入時間和精力來規劃這些關鍵尺寸,將會為您的居住空間帶來顯著的提升,讓您和家人都能安心、舒適地享受每一層樓的連結。