板塊擠壓會怎樣:深入解析地質巨變與地球的演化奧秘

地球,我們賴以生存的星球,並非靜止不動,而是由數十個巨大的「板塊」構成其地殼,這些板塊無時無刻不在緩慢移動。當兩個或多個板塊相互靠近並碰撞時,我們稱之為「板塊擠壓」。這種看似緩慢卻蘊含巨大能量的過程,是塑造地球表面地貌、引發多種地質現象的根本原因。那麼,板塊擠壓究竟會怎樣?本文將從科學的角度,帶您深入了解這股來自地底的巨大力量及其對地球的深遠影響。

Table of Contents

地球的板塊構造與擠壓動力

地球的外層是由堅硬的岩石圈構成,它被分為十幾個主要板塊和許多小板塊。這些板塊漂浮在下方的黏稠、半熔融的軟流圈之上。由於地函的對流作用,板塊會以每年數公分的速度移動,類似於在鍋中加熱的濃湯表面移動的油膜。當這些板塊在移動過程中相遇,便會發生擠壓、張裂或錯動,其中「擠壓」作用對地球表面產生最為劇烈且顯著的影響。

板塊擠壓的結果,取決於相互作用的板塊類型(大陸板塊或海洋板塊)以及它們碰撞的角度和速度。然而,無論是哪種組合,擠壓帶都將是地質活動最為活躍的區域之一。

板塊擠壓的主要類型及其結果

板塊擠壓大致可分為三種主要類型,每種類型都會產生獨特的地質特徵:

1. 大陸板塊與大陸板塊擠壓 (Continental-Continental Collision)

當兩個密度相對較低、厚度較大的大陸板塊相互碰撞時,由於兩者都不容易被壓入地函深處(即不易發生隱沒),它們會相互擠壓、隆起、變形,最終形成地球上最雄偉、最複雜的山脈系統。

- 高大山脈的形成: 這是最顯著的結果。岩層會受到巨大的擠壓力而發生褶皺(彎曲)和逆斷層(岩層向上滑動),導致地殼顯著增厚和隆升。例如,全球最高的喜馬拉雅山脈及其周邊的青藏高原,就是印度板塊與歐亞板塊持續擠壓的產物。阿爾卑斯山脈的形成也屬於此類。

- 強烈地震活動: 由於地殼在擠壓過程中累積了巨大的應力,當這些應力超過岩石的承受極限時,便會沿著斷層面突然釋放,引發頻繁且震度較大的淺層至中層地震。

- 極少火山活動: 由於沒有板塊隱沒到足夠深處產生熔融岩漿,這類擠壓帶通常不會有火山活動。

- 廣泛的變質作用: 巨大的壓力與因擠壓產生的熱量,會導致深層岩石發生變質,形成板岩、片岩、大理岩等變質岩。

範例: 喜馬拉雅山脈的形成是大陸板塊擠壓的典型案例。印度板塊每年向北移動約5公分,持續擠壓歐亞板塊,使得青藏高原仍在以每年數毫米的速度隆升。

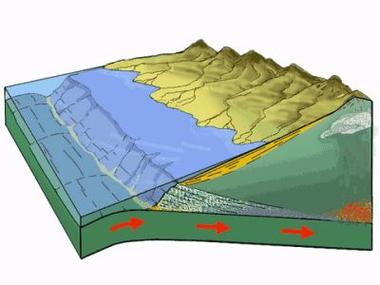

2. 海洋板塊與大陸板塊擠壓 (Oceanic-Continental Collision)

當密度較大、較薄的海洋板塊與密度較小、較厚的大陸板塊相遇時,通常會發生「隱沒」(Subduction)現象,即海洋板塊會俯衝到大陸板塊下方,進入地函。

- 海溝的形成: 在海洋板塊開始俯衝的區域,會形成狹長而深邃的海溝。這是地球上最深的地貌特徵,如太平洋東側的祕魯-智利海溝。

- 火山弧或火山帶的形成: 隱沒到地函深處的海洋板塊,其所含的水分會降低上方地函岩石的熔點,導致岩漿生成。這些岩漿上升噴出地表,在大陸板塊邊緣形成一系列火山,稱為「火山弧」或「大陸火山帶」。著名的安地斯山脈就是南美洲板塊與納斯卡板塊擠壓隱沒的結果,擁有許多活火山。

- 頻繁且深淺不一的地震: 隱沒帶是全球地震最活躍的區域。地震會發生在沿著隱沒板塊的淺層、中層甚至深層,震源深度可達700公里,常引發毀滅性的大地震和海嘯(如果地震發生在海中)。

- 造山運動: 除了火山作用,大陸板塊邊緣也會因擠壓而發生褶皺和斷層,形成山脈。台灣中央山脈的形成,就是菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊擠壓的結果,屬於此類複雜的造山運動。

範例: 環太平洋火山帶(也稱「火環」)是海洋板塊與大陸板塊擠壓、隱沒活動最為頻繁的區域,全球大部分的活火山和地震都發生在這裡。

3. 海洋板塊與海洋板塊擠壓 (Oceanic-Oceanic Collision)

當兩個海洋板塊相互擠壓時,其中一個密度略大(通常是較老、較冷的)的板塊會隱沒到另一個板塊下方。

- 海溝的形成: 與海洋板塊與大陸板塊擠壓類似,隱沒處會形成深海海溝,如全球最深的馬里亞納海溝。

- 島弧的形成: 隱沒的海洋板塊在深處熔融,岩漿上升穿透上方板塊,在海洋中形成一系列火山島嶼,排列成弧形,稱為「島弧」。例如,日本列島、菲律賓群島和馬里亞納群島就是典型的島弧。

- 頻繁的地震活動: 隱沒帶同樣會產生大量的地震,從淺層到深層都有可能,且常伴隨海嘯。

範例: 日本群島的形成是典型的海洋板塊擠壓,太平洋板塊和菲律賓海板塊均在不同方向上隱沒於歐亞板塊之下(在部分區域則是太平洋板塊隱沒於菲律賓海板塊之下),造就了日本地震多發、火山密布的地理特徵。

板塊擠壓的普遍影響

除了上述的地貌特徵外,板塊擠壓還對地球系統產生更廣泛的影響:

- 地殼厚度增加: 無論何種類型的擠壓,地殼在擠壓區域都會受到壓縮和堆疊,導致局部地殼厚度顯著增加。

- 地熱活動: 隱沒帶的火山活動伴隨著地熱能的釋放,形成溫泉、間歇泉等現象,這些地區也常是地熱發電的潛力區域。

- 礦產資源的形成: 擠壓過程中的高溫高壓環境有利於某些金屬礦產(如銅、金)的形成,以及石油和天然氣等化石燃料的富集。

- 對氣候和生物的影響: 巨大山脈的隆起會改變大氣環流模式,影響區域和全球氣候,例如阻擋水氣形成季風氣候。同時,山脈的形成也會創造新的生態棲息地,促進生物多樣性和演化。

台灣的板塊擠壓:一個活生生的實驗室

台灣島位於歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊的碰撞交界帶,是全球少數能觀察到板塊擠壓與造山運動持續進行的活生生地質實驗室。

- 複雜的擠壓環境: 在台灣島的東部,菲律賓海板塊以每年約7-8公分的速度向西北方朝歐亞大陸板塊擠壓。這種高速擠壓導致了中央山脈的持續隆升和極其頻繁的地震活動。

- 活躍的地震帶: 台灣全島幾乎都在地震帶上,尤其東部和西部麓山帶,地震頻率高、能量大,是板塊擠壓累積應力釋放的直接表現。

- 獨特的地理景觀: 台灣的地貌因板塊擠壓而極為多樣,從高聳的中央山脈到深邃的太平洋海溝,都是板塊作用的印記。

結論:地球永不止息的巨變

板塊擠壓是地球內部巨大能量的展現,它不斷重塑著地球表面,塑造出我們今天所見的壯麗山脈、深邃海溝,並引發了毀滅性的地震和火山活動。這些看似緩慢卻持續不斷的過程,是地球生命演化和地貌變遷的根本動力。理解板塊擠壓會怎樣,不僅能幫助我們更好地認識地球,預測並應對自然災害,也能讓我們對地球的動態之美和無盡奧秘心生敬畏。地球,永遠是一個充滿驚奇的活行星。

常見問題 (FAQ)

如何判斷一個區域是否正發生板塊擠壓?

判斷一個區域是否正發生板塊擠壓,可以從幾個明顯的地質特徵來觀察:頻繁且淺源的地震活動、高大山脈的存在、深海海溝的形成、以及活躍的火山活動(特別是島弧或大陸火山帶)。利用全球定位系統(GPS)的測量也能直接監測地殼的位移和變形,精確判斷板塊的運動方向和速度。

為何板塊擠壓會引發地震?

板塊擠壓時,由於板塊之間相互摩擦和碰撞,會在接觸面上累積巨大的應力。當這些應力超過了岩石的承受極限時,岩石便會突然破裂並沿著斷層面錯動,釋放出積累的能量,這就是地震的發生。擠壓型地震多為逆斷層或衝上斷層地震,震源深度可深可淺,且能量通常較大。

板塊擠壓一定會產生火山嗎?

不一定。板塊擠壓是否產生火山,主要取決於參與擠壓的板塊類型。當海洋板塊隱沒到另一個板塊(無論是海洋板塊還是大陸板塊)下方時,由於隱沒板塊攜帶的水分會降低地函物質的熔點,促使岩漿生成,進而形成火山。然而,當兩個大陸板塊擠壓時,它們通常不會發生深層隱沒,因此很少或幾乎不產生火山活動。

板塊擠壓對人類社會有何影響?

板塊擠壓對人類社會的影響是雙重的。負面影響包括:頻繁的地震和火山爆發可能造成巨大的人員傷亡和財產損失。正面影響則有:擠壓造山運動形成了豐富的礦產資源(如金屬礦和能源礦),提供了多樣的生態環境和氣候條件,促進了生物多樣性。此外,山脈也為人類提供了水源、觀光和文化價值。

台灣的板塊擠壓情況有何特殊之處?

台灣的板塊擠壓情況相當特殊且複雜。台灣島位於菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊的聚合邊界上,這兩個板塊的擠壓作用形成了台灣島本身。其特殊性在於:菲律賓海板塊在台灣北部向歐亞板塊隱沒(形成琉球海溝與火山弧),而在台灣南部則由歐亞板塊向菲律賓海板塊隱沒(形成馬尼拉海溝與呂宋島弧的延伸)。這種雙向的隱沒與擠壓,使得台灣成為全球造山運動最活躍的區域之一,地質構造極為複雜,地震頻繁,地熱資源豐富,山脈仍在快速隆升。