未滿一年有年終嗎:深入解析勞基法與實務、常見問題一次搞懂

Table of Contents

未滿一年有年終嗎?勞基法、公司政策與實務解析,讓你不再困惑!

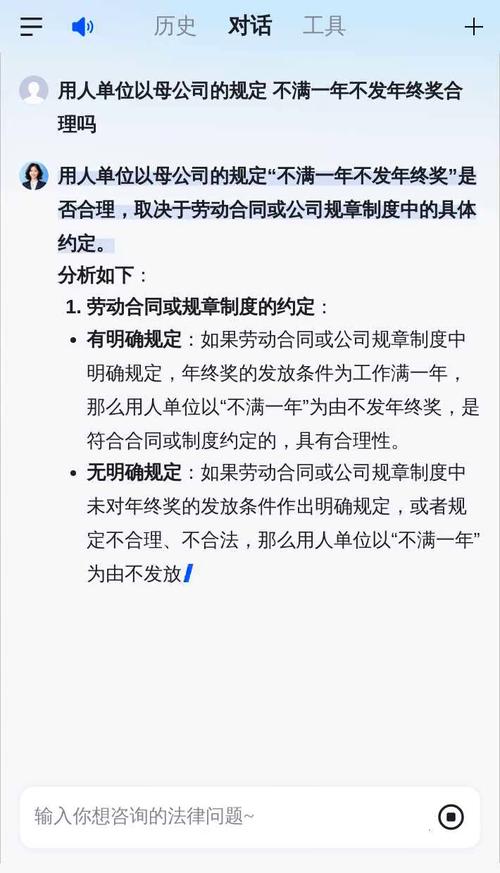

許多新鮮人或轉換跑道的朋友在求職時,除了關心月薪待遇,更會將「年終獎金」視為總薪酬的重要組成部分。然而,當入職時間未滿一年,心中不免會浮現一個疑問:「未滿一年有年終嗎?」這個問題的答案並非絕對的「是」或「否」,它涉及到台灣《勞動基準法》(簡稱勞基法)的規定、公司內部的獎金政策、勞動契約的約定,以及實際的發放慣例。本文將深入解析這些面向,幫助您徹底了解未滿一年是否能領取年終獎金,並提供實用的建議。

勞基法怎麼說?年終獎金的法律地位

首先,要釐清年終獎金的性質。在台灣的《勞動基準法》中,年終獎金並非法定強制雇主必須發放的薪資項目。勞基法對於「工資」的定義是:「指勞工因工作而獲得之報酬;包括工資、薪金及按計件、計時、計日、計月而定之報酬、獎金、津貼及其他任何名義之經常性給與均屬之。」

年終獎金非「法定」給予,屬於「恩惠性給與」

年終獎金通常被視為雇主基於企業營運狀況良好、感謝員工一年辛勞所發放的「恩惠性給與」或「獎勵金」。這表示雇主有權決定是否發放、發放條件、以及發放金額。除非勞動契約、團體協約或公司內部規章明確約定年終獎金屬於勞工的權利,並列為工資的一部分,否則雇主在法律上沒有義務必須發放年終獎金。

「經常性給予」的認定與年終獎金

雖然年終獎金本身非強制性,但若年終獎金的發放已成為常態性、固定性且與勞工勞務對價相關,經司法機關認定為「經常性給予」,則可能被視為工資的一部分。然而,對於一般僅在年末發放,且金額不固定,需依公司營運狀況或個人績效決定的年終獎金,通常難以被認定為「經常性給予」。因此,未滿一年是否能領年終,更應回歸公司自身的政策與約定。

影響未滿一年員工年終獎金發放的關鍵因素

既然勞基法沒有強制規定,那麼未滿一年的員工能否領取年終獎金,就主要取決於以下幾個關鍵因素:

1. 公司內部規章與獎金辦法

這是決定年終獎金發放與否最核心的依據。大多數公司都會訂有詳細的獎金發放辦法,其中會明確規範:

- 發放資格: 通常會載明員工必須在發放日當天仍在職,或在特定基準日(如12月31日)前入職滿特定期間(如三個月、半年)。

- 計算方式: 可能會說明是固定金額、依據月薪倍數、或與個人績效、部門表現及公司整體獲利狀況掛鉤。

- 在職比例計算: 針對未滿一年者,許多公司會採「按比例發放」原則。例如,若公司規定年終為兩個月薪資,而員工在當年只工作了六個月,則可能發放一個月薪資的年終。計算方式可能是「到職月數/12 × 全額年終」。

- 最低服務年限: 少數公司可能會設定,未滿一年者不予發放,或設有最低門檻,如需服務滿半年以上才具備發放資格。

重要提醒: 許多公司會在員工手冊、聘僱契約附件或公告中說明獎金辦法。務必仔細閱讀。

2. 勞動契約與聘僱條件

在簽訂勞動契約時,年終獎金的發放條件應是求職者與公司明確溝通的重點之一。

- 契約明訂: 如果勞動契約中明確記載年終獎金的發放方式、計算公式,例如「保障年薪14個月,含兩個月年終獎金」,且無其他但書,則即使未滿一年,公司也應依約定比例發放。

- 口頭承諾: 面試時,人資或主管的口頭承諾也很重要。雖然口頭承諾在舉證上較為困難,但若能提供佐證(如面試筆記、電子郵件往來),仍可作為協商的依據。然而,通常契約書面約定才具有最強的法律效力。

3. 獎金性質認定:年終獎金、績效獎金與紅利

不同類型的獎金,其發放條件和性質也不同:

- 年終獎金 (Year-end Bonus): 通常指農曆年前或年末發放,與公司整體營運及員工全年貢獻相關。這類獎金最常受到「未滿一年」規定的影響。

- 績效獎金 (Performance Bonus): 通常是根據個人或團隊在特定期間(如季度、半年、年度)的績效表現發放,可能按月、按季或按年結算。如果績效獎金是常態性且與每月薪資綁定,即使未滿一年,只要達到績效標準,仍可能領取。

- 分紅/紅利 (Profit Sharing): 通常指公司年度獲利分配給員工的一部分,與公司整體獲利高度相關。分紅的發放通常門檻較高,可能要求員工在公司服務滿一年以上,且與職位、貢獻度有關。

因此,您所指的「年終」究竟是哪種獎金,也會影響最終的發放結果。

4. 個人績效與公司營運狀況

即使公司有發放年終獎金的政策,個人在職期間的表現和公司當年度的整體營運狀況,仍可能影響未滿一年員工所能領取的金額:

- 優異表現: 若您在短時間內展現出卓越的工作能力和貢獻,公司可能基於獎勵人才的考量,給予優於政策的年終獎金。

- 公司獲利: 若公司當年營運不佳或虧損,即使有年終獎金制度,也可能縮減發放比例甚至取消。反之,若獲利豐厚,則發放機會與金額可能較高。

未滿一年員工領取年終的常見實務狀況

根據台灣職場的普遍實務,未滿一年員工領取年終獎金的情況大致分為以下幾種:

1. 按比例發放(最常見)

這是最普遍且較為公平的做法。公司會根據員工當年度實際在職的月數,按比例計算年終獎金。例如,若公司規定年終為兩個月薪資,而員工在當年7月1日到職(服務6個月),則可能領取兩個月年終的 6/12,即一個月薪資的年終。

2. 設定門檻條件

部分公司會設定門檻,例如:

- 發放日仍在職: 必須在年終獎金發放當日仍在職,否則不予發放。

- 最低服務月數: 例如,到職未滿三個月或半年者不予發放。

3. 無法領取

若公司政策明確規定年終獎金僅適用於「服務滿一年」或「完整服務年度」的員工,且勞動契約中未有不同約定,則未滿一年的員工可能無法領取年終獎金。這在一些傳統產業或制度較為僵化的企業中可能發生。

4. 特定產業或職位約定

在某些高度競爭的產業(如科技業、金融業)或業務性質的職位,為吸引人才,公司可能在聘僱時就將年終獎金或保證年薪寫入契約,確保即使未滿一年,也能獲得一定比例的獎金。

未滿一年者如何爭取或確認年終獎金?

對於未滿一年者,若想釐清或爭取年終獎金,以下建議可供參考:

1. 入職前充分溝通與確認

在面試階段,當談到薪資福利時,除了月薪,務必主動詢問公司關於年終獎金的政策:

- 年終獎金的發放原則: 是否有保證月數?通常發放多少?

- 未滿一年是否發放: 如果有,計算方式為何?是否有到職門檻?

- 發放日期: 通常在哪個時間點發放?

將這些資訊記錄下來,若能在書面 Offer Letter 中看到相關條款最為理想。

2. 仔細閱讀勞動契約與員工手冊

簽署勞動契約前,務必逐條審閱。許多公司會將獎金辦法放入員工手冊或作為契約附件。這些文件是您權益的重要依據。

3. 保持良好績效表現

即使沒有明確的年終獎金約定,優秀的工作表現永遠是您爭取額外獎勵的最佳籌碼。若您在短時間內為公司帶來顯著效益,公司高層可能會考慮給予您額外的獎勵。

4. 適時尋求內部釐清

若對於年終獎金的發放有任何疑問,可以禮貌地向人資部門或直屬主管進行詢問,尋求正式的說明。避免透過非官方管道或聽信小道消息。

總結

「未滿一年有年終嗎?」的答案,歸根結底在於公司政策與契約約定,而非勞基法的強制規定。作為員工,了解自身的權益,並在入職前充分溝通確認,是確保自身利益的最佳方式。即使未滿一年,許多公司仍會根據服務月數按比例發放年終獎金,或依據個人表現給予鼓勵。因此,保持積極的工作態度,並清楚掌握公司的獎金制度,才是最重要的。

常見問題(FAQ)

如何知道我的公司有沒有年終獎金?

最直接的方式是在面試階段向人資或主管詢問,並確認是否會載明在 Offer Letter 或勞動契約中。入職後,可查閱公司員工手冊、內部公告或向人資部門諮詢相關獎金辦法。

為何勞基法沒有規定年終獎金?

勞基法主要保障勞工的基本權益,例如最低工資、工時、休假等。年終獎金被歸類為「恩惠性給與」,通常與公司的經營成果和勞工的貢獻度有關,屬於勞資雙方自由約定的範圍,而非勞動契約成立的必要條件,因此法律並未強制規範。

未滿一年就離職還能領年終嗎?

這完全取決於公司的獎金發放政策。大多數公司會規定,年終獎金發放時員工必須「仍在職」,若在發放日前已離職,通常就無法領取。但如果勞動契約中明確約定即便離職也應按比例發放,則可依約爭取。

如何計算未滿一年的年終獎金(如果有的話)?

最常見的計算方式是「在職月數比例法」。假設公司年終獎金為2個月月薪,員工當年到職滿8個月,則可能領取 (8/12) * 2個月月薪 = 1.33個月月薪的年終。實際計算仍需依各公司內部規章為準。

為何有些公司特別強調「保證年薪XX個月」?

「保證年薪XX個月」通常是公司為了吸引和留住人才,在聘僱時就將部分獎金(如年終、年中獎金)納入保障範圍。這表示即使公司營運不佳,或員工未滿一年,只要符合契約條件,仍能領取約定的年薪總額,對於員工而言更具穩定性與保障。