春花秋月何時了 了的意思深入解析:探究南唐後主李煜千古絕唱中的「了」

Table of Contents

【春花秋月何時了 了的意思】深入解析:探究南唐後主李煜千古絕唱中的「了」

在華人文化中,許多詩詞歌賦不僅是文學瑰寶,更是承載歷史情感與人生哲理的載體。其中,南唐後主李煜的《虞美人》一詞,以其深沉的亡國之痛與對人生無常的感悟,千百年來迴盪在無數人心弦。而其中一句「春花秋月何時了?」,更是引人深思。許多人在探索這句詞時,常會對其中一個字產生疑問,那就是「了」。究竟「春花秋月何時了 了的意思」是什麼?本文將從多個角度,為您詳細解讀這個關鍵字的深層意涵。

「了」字在詩句中的關鍵意義與多重解讀

要理解「春花秋月何時了」中的「了」,首先需從其字面意義及在詩詞語境中的引申義來探討。這個字在這裡,絕非僅僅是表示「完成」或「結束」的單純動詞,它承載了李煜作為亡國之君,深陷悲苦而無法自拔的無盡哀愁。

1. 字面意義:「終結」、「結束」

最直接的解釋,「了」有「結束、完結」之意。例如我們說「事情了了」、「一了百了」。因此,「春花秋月何時了」字面意思就是:美好的春花與淒美的秋月,何時才能終止、結束?

- 春花: 象徵著曾經的繁華、美好、希望與生命力,也代表著帝王生涯的絢爛。

- 秋月: 象徵著淒涼、蕭瑟、孤寂與哀愁,暗示著亡國後的悲慘境遇。

然而,春花秋月作為大自然的循環,本是永無止境的。李煜在此發出這樣的疑問,並非真的希望大自然的運行停止,而是藉由對時間流逝的追問,表達他對自身苦難永無止境的絕望。

2. 深層意涵:對生命痛苦的渴望終結

在此詩中,「了」不僅指春花秋月的終結,更是一種對個人生命中苦痛何時才能結束的深切呼喚。對於身陷囹圄、飽受亡國之痛的李煜而言,春花秋月這些曾經的美景,如今都成了提醒他過去榮華與今日悲慘對比的錐心刺。這些景色不斷輪迴,彷彿也在不斷地折磨他,讓他的哀愁永無止境。因此,「何時了」實際上是在問:

「我這無休無止的亡國之痛、被囚禁的屈辱、日日夜夜的思念故國故人的煎熬,何時才能有個盡頭?這種生不如死的日子,何時才能完結?」

這裡的「了」,更深層次地指向了生命中的苦難、煎熬與絕望的終結。它表達了一種極致的疲憊與無力感,渴望能從這無盡的痛苦中解脫。

3. 語氣助詞:「罷了」、「算了」的無奈與感嘆

在某些語境中,「了」也可以作語氣助詞,表示一種無奈、聽天由命的感嘆,類似於「罷了」、「算了」。雖然在此詩中並非主要意義,但在讀者體會詩人內心深層的絕望時,這個語氣助詞的層面也能起到補充作用。彷彿在問「春花秋月何時才能罷休?」流露出詩人對命運無力抗爭的悲愴。

《虞美人》全詩鑑賞與「了」的深層意涵

為了更完整地理解「春花秋月何時了 了的意思」,我們有必要將其放回《虞美人》這首詞的整體語境中。這首詞是李煜被俘北上後所作,是其詞作中最具代表性的悲歌之一。

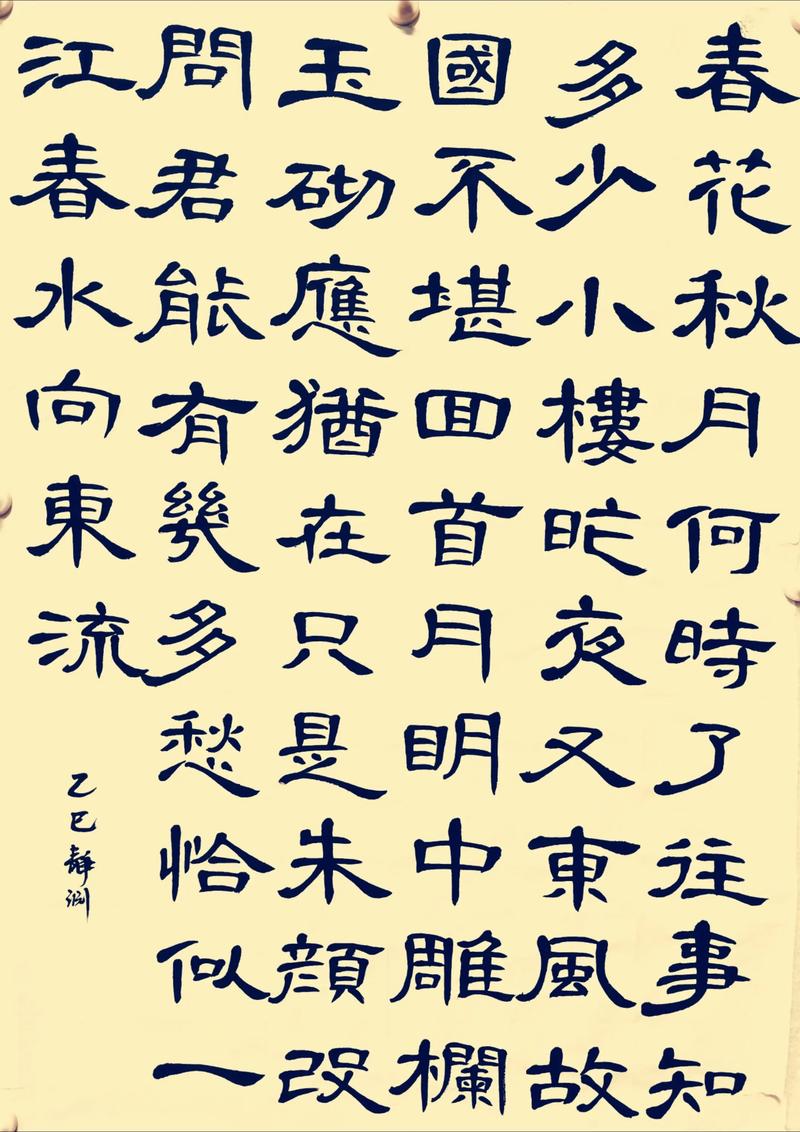

虞美人

春花秋月何時了?往事知多少。小樓昨夜又東風,故國不堪回首月明中。

雕欄玉砌應猶在,只是朱顏改。問君能有幾多愁?恰似一江春水向東流。

詞的開篇,李煜就拋出了這個直擊靈魂的問題:「春花秋月何時了?」這不僅是對自然循環的疑問,更是他對自己生命悲劇何時才能終結的無盡追問。他從大自然的無盡循環,聯想到自身苦痛的無休無止,呈現出一種極致的壓抑與絕望。

接著的「往事知多少」則直接揭示了導致這種絕望的原因:曾經的繁華與今日的落魄形成巨大反差,讓他對過往的回憶成了最沉重的負擔。夜裡的東風、皎潔的月光,這些原本應是詩意盎然的景象,在亡國之君的眼中,卻成了勾起鄉愁、故國之思的催化劑,「故國不堪回首月明中」更是將這種痛苦推向頂點。

下半闕,「雕欄玉砌應猶在,只是朱顏改」寫景抒情,從故國的建築依舊,反襯出人事已非、自己容顏憔悴的悲涼。最後一句「問君能有幾多愁?恰似一江春水向東流」,將無形的愁緒具象化為滔滔不絕的江水,把內心的痛苦表現得淋漓盡致,達到悲情的頂峰。此處的「愁」與開篇的「了」形成呼應,無盡的愁,所以才渴望這一切能夠「了」。

李煜的生命悲歌與「了」的時代背景

理解「春花秋月何時了 了的意思」,絕不能脫離李煜的個人經歷與時代背景。他的身份從一國之君驟然跌落為階下囚,這種巨大的落差是其詩詞悲劇色彩的根本來源。

南唐後主李煜的帝王生涯

李煜是南唐的最後一位皇帝,歷史上稱其為「南唐後主」。他生性溫文爾雅,精於詩詞、書畫、音律,是一位藝術天賦極高的君主。然而,他卻缺乏治國理政的才能與雄圖大略。在北宋日益強大的壓力下,南唐最終滅亡,李煜也被俘虜至汴京(今河南開封)。

亡國之君的悲情與詩作

被囚禁於異鄉的李煜,過著「日夕以淚洗面」的生活。他不僅失去了皇權與尊嚴,更失去了自由與故土。曾經的錦衣玉食、歌舞昇平都已成過去,取而代之的是屈辱與思念。在這樣的極端痛苦下,他將所有的情感都傾注於詩詞創作中。他的詞不再是過去的綺麗風月,而是充滿了真摯的亡國之痛、思鄉之情以及對人生的深刻反思。

「春花秋月何時了?」正是他在這種絕境下發出的悲鳴。他看到春花爛漫,聯想到南唐昔日的繁華,卻是「往事知多少」;他望見秋月皎潔,卻是「故國不堪回首月明中」。這些自然景物非但沒有帶來慰藉,反而成為不斷提醒他亡國現實的痛苦源泉。因此,他渴望這些「美景」能夠終止,因為它們不斷勾起他不堪回首的記憶,讓他的悲傷永無止境。這個「了」字,便凝結了亡國之君所有的無奈、悔恨與求而不得的解脫。

「春花秋月何時了」的哲學意涵與藝術價值

這句詞之所以能流傳千古,除了其動人的情感外,更在於其深刻的哲學意涵與卓越的藝術價值。它超越了李煜個人的悲劇,觸及了人類共同的命運困境。

對時間與生命流逝的叩問

「春花秋月何時了」是對時間的叩問。時間的流逝對於李煜而言,不再是治癒傷口的良藥,反而成了延長痛苦的刑具。他反問時間,反問生命的循環,表達了對這種無休止折磨的抗拒。這也引發了讀者對於生命、時間、命運等終極問題的思考。

普遍的人類悲劇情感

雖然詞的背景是李煜的亡國之痛,但其中所蘊含的對失去、對生命無常、對痛苦何時終結的追問,是人類普遍的情感。無論是失戀、失親、失志,人們都可能在某一刻發出「何時了」的感慨,渴望痛苦的終結。這使得這句詞具有超越時代和個人經歷的普適性,觸動人心。

藝術上的反襯與悲劇美學

詞中將美好的「春花秋月」與深沉的「愁」相對比,形成強烈的反襯效果。景物越美,詩人的內心就越痛苦,這種美與悲的對立,產生了一種獨特的「悲劇美學」。而「了」字在其中的運用,更是點睛之筆,將這種極致的悲痛凝縮於一個字中,使其富有力量與深度。

總結:春花秋月何時了 了的意思

綜上所述,「春花秋月何時了 了的意思」,核心在於表達南唐後主李煜在亡國後,對自身無盡苦痛何時才能終結的深切絕望與無奈。這個「了」字,既是字面上的「結束、終止」,更是深層次地指向了詩人對生命中無休止煎熬的厭倦與渴望解脫的呼喚。它將自然景物的永恆循環與個人悲劇的無盡折磨相對比,構建了一個充滿張力的悲情世界,也因此成為中國文學史上永恆的經典。

常見問題解答 (FAQ)

為何李煜要問「春花秋月何時了」?

李煜發出此問,並非真正希望大自然循環停止,而是因為作為亡國之君,他所見的春花秋月這些美好景物,反而成為勾起他故國繁華、昔日榮耀與今日悲慘現實的強烈對比,使得他的痛苦與思念永無止境。他渴望的是自身苦難與煎熬的終止,以此來表達他對命運的無盡絕望與無力感。

「了」字在此詩中是否有其他解讀?

除了主要解釋為「終結、結束個人苦難」外,部分讀者也可能從「了」作為語氣助詞的角度,理解為一種極度的無奈與感嘆,類似於「罷了、算了」,表達詩人對命運安排的徹底無可奈何。但其核心意義仍圍繞著痛苦的終結與解脫。

如何理解「雕欄玉砌應猶在,只是朱顏改」?

這兩句是《虞美人》詞中重要的對比句。「雕欄玉砌」指的是過去南唐皇宮中精緻的建築,象徵著昔日的繁華與永恆;「朱顏改」則指詩人自己或故人的容顏、生命狀態已改變衰老,甚至消逝。這句話透過空間上的不變(雕欄玉砌猶在)與時間上的人事已非(朱顏改),強烈反襯出亡國之痛與個人命運悲劇的巨大落差,加深了詞的悲涼氛圍。

李煜的詞為何被譽為「詞中之帝」?

李煜的詞之所以被譽為「詞中之帝」,主要原因在於他將詞從原來的「花間」靡靡之音,提升到了表達亡國之痛、人生哲思的境界。他的詞真摯、自然、情感飽滿,開創了「以血書心」的風格,擴大了詞的題材與表現力,對後世詞壇產生了深遠影響,尤其是在悲情詞的創作上達到了前人未有的高度。

這句詩對現代人有何啟示?

「春花秋月何時了」雖然源於個人悲劇,但其中蘊含的對時間流逝、人生無常、失去與痛苦的叩問,是跨越時空的人類共同情感。它啟示我們,即使面對無法改變的困境,人類內心的掙扎與渴望解脫的情緒是普遍存在的。同時,也提醒我們珍惜當下,並反思如何在無常的人生中尋找意義與安寧。