早戀犯法嗎:深度解析青春期情感的法律與社會迷思

最近啊,我朋友的小孩小華,才國中二年級,就偷偷跟我朋友說他交了女朋友,聽得我朋友是又驚又氣,跑來問我:「欸,早戀這回事,到底犯不犯法啊?我可不可以去學校告他們?這會不會影響孩子未來啊?」當下我聽了也是哭笑不得,但這問題啊,確實很多家長心裡都有個大大的問號。

Table of Contents

早戀犯法嗎?快速明確解答您的疑問!

首先,讓咱們直接點破這個核心問題吧!單純的「早戀」行為,也就是在青少年時期談感情、交男女朋友,在台灣的法律上是沒有明確規定說它「犯法」的,所以「早戀」本身並不是一種違法行為。它不屬於任何刑法或民法的條文所禁止。然而,這並不代表青少年之間的感情關係就完全沒有法律界線喔!當關係中涉及到某些特定的行為,特別是與「性」相關的行為時,就可能會觸犯法律了。最關鍵的點在於性自主決定權的年齡限制以及是否涉及違反意願的行為。

「早戀」的社會意涵與法律觀點

在我們社會的語境中,「早戀」通常指的是未成年、特別是尚在學的青少年學生,發展出的戀愛關係。家長們對此常抱持擔憂,多半是基於對孩子學業、身心發展、以及可能涉入複雜情感問題的考量,而不是因為擔心他們觸犯法律。

從法律的角度來看,台灣的法律並沒有針對「戀愛」這件事設定年齡限制。一個10歲的孩子可以說他喜歡誰,一個15歲的學生可以交男女朋友,這些都是情感層面的交流,本身並不構成任何法律上的問題。真正需要注意的是,當這段關係逾越了純粹的情感交流,進入到某些法律明確規範的範疇時,那就另當別論了。

性自主決定權的界線:青少年情感的法律紅線

嘿,各位朋友,說到這裡,我們就不能不提一個非常非常重要的法律概念了,那就是「性自主決定權」。這可是劃定青少年情感關係中法律界線的關鍵啊!

-

年滿16歲的門檻:

根據我國刑法第227條「與未滿16歲之人為性交罪」的規定,只要行為人(不論男女)與未滿16歲的對象發生性行為,即便雙方都是出於「你情我願」,在法律上都將被認定為觸犯了此罪。也就是說,法律保護未滿16歲者的性自主權尚未完全成熟,推定他們對於性行為的決定能力受到限制。這條規定,可不是鬧著玩的,是為了保護心智尚未完全成熟的青少年不受性侵害,或是做出可能後悔的決定。所以,如果你的孩子,或是你自己,正處於這個年齡段,務必搞清楚這條紅線啊! -

「合意」不代表「合法」:

這一點非常重要,常常讓很多年輕人甚至他們的家長搞混。很多人會想:「我們是真心相愛的啊!」「我們是兩情相悅的啊!」是啊,情感是真摯的,但法律講究的是「法定年齡」。在未滿16歲的情況下,即便雙方都同意,在法律上都無法構成有效的「合意」,因為法律推定這個年齡層的孩子,在性方面是沒有完全的同意能力的。這就是為什麼,即便看起來是「情侶」關係,一旦發生性行為,年滿16歲或以上的對方,甚至是雙方都未滿16歲但年齡較長的一方,都可能要負起法律責任。 -

民法中的婚約與結婚年齡:

雖然這與「早戀」是否犯法無關,但很多人也會問到。根據我國《民法》修正後的規定(自民國112年1月1日起施行),訂定婚約的男女雙方都必須年滿17歲;而要辦理結婚登記,男女雙方都必須年滿18歲。這表示,即便青少年情侶感情再好,想要合法訂婚或結婚,也必須符合民法規定的年齡門檻。在此之前,任何所謂的「私訂終身」都是不具法律效力的。

除了性自主,還有哪些法律可能被牽扯?

除了最直接的性自主決定權問題,青少年戀愛關係中,如果處理不當,還可能引發其他法律問題,雖然這些都不是「早戀」本身的罪,而是行為不當的結果。

-

《刑法》強制性交、強制猥褻罪:

如果關係中任何一方,無論年齡大小,在對方不願意的情況下,實施了性行為或猥褻行為,這就直接構成強制性交或強制猥褻罪了。這與年齡無關,只要是違反他人意願,就是違法。 -

《兒童及少年福利與權益保障法》:

這部法規是為了保護兒少的身心健康與權益。如果青少年戀愛關係中,發生了霸凌、脅迫、利用未成年進行不法行為(例如散佈私密影像、要求援交等),或是因戀情導致兒少受到身體或精神上的虐待,都可能觸犯此法。這部法律強調的是「兒少最佳利益」的原則。 -

網路散佈與妨害名譽:

在數位時代,青少年使用社群媒體非常普遍。如果情侶分手後,一方因為情感糾紛,在網路上散佈對方不雅照片、影片,或是惡意誹謗、侮辱對方,這不僅觸犯了《刑法》中的妨害名譽罪,還可能涉及到《刑法》第315條之1的妨害秘密罪,甚至是性私密影像相關罪行。這在青少年圈子裡,真的是要特別小心,多少悲劇都是因為一時衝動而鑄成的啊!

社會與心理層面:為什麼「早戀」常被擔憂?

撇開法律問題不談,家長和老師們對「早戀」的擔憂,其實更多是出自於社會和心理層面的考量。這可不是隨便說說的,裡面學問可大了!

-

影響學業表現:

這是最常被提及的擔憂了。青少年時期,學習任務重,升學壓力大。談戀愛往往會分散注意力,可能導致學習成績下滑。很多孩子會把時間和心思花在戀愛上,熬夜傳訊息、為感情煩惱,自然就無法專心讀書了。 -

心智發展未成熟:

青少年正處於人格塑造和價值觀形成的關鍵時期,情感上較為脆弱且容易衝動。他們可能對感情的理解還不夠深刻,無法理性處理關係中的衝突和挫折,容易受到情感波動的影響,甚至做出不理智的行為。 -

保護意識薄弱:

青少年的社會經驗不足,對危險的辨識能力較弱。在複雜的兩性關係中,他們可能會遭遇情感欺騙、網路詐騙、甚至是不當的身體接觸,而缺乏足夠的自我保護能力。 -

同儕與人際壓力:

戀愛關係可能讓青少年過度專注於彼此,而忽略了與同儕、家人或其他師長的人際互動,導致社交圈變窄。同時,戀愛中的分合、八卦,也可能帶來同儕壓力或校園霸凌等問題。 -

性教育與風險:

儘管學校和家庭都在努力推廣性教育,但很多青少年對性知識的了解仍然不夠全面,對於性行為可能帶來的懷孕、性病傳播等風險缺乏足夠的認知和防範措施。

我的個人觀點與體會:

回想我自己的學生時代,哪有什麼「早戀」這個詞啊,大家都是偷偷摸摸的,生怕被老師家長發現。現在回頭看,那時候的感情多半是懵懂的,夾雜著對異性的好奇和模仿大人世界的衝動。我記得我當時也曾因為一個男同學而心跳加速,整天傻笑,結果期末考數學分數直接創新低,被我媽狠狠修理了一頓。那時候確實是心思都飛了,哪還有心思唸書啊!但話說回來,也正是那些青澀的經驗,讓我學會了如何與異性相處,如何處理自己的小情緒。所以啊,完全禁止並不可取,關鍵在於引導和教育。

親師如何應對「早戀」:溝通與引導的藝術

既然「早戀」本身不犯法,而完全禁止又不太可能,那麼,作為家長和老師,我們該如何應對呢?答案就是:溝通、引導、教育,而不是一味地批評或禁止。

給家長的建議:

-

保持開放與冷靜:

當發現孩子有戀愛跡象時,首先要保持冷靜,避免過度反應,例如怒罵、懲罰或偷看孩子隱私。這樣只會讓孩子更想隱瞞,親子關係也會變得緊張。嘗試用平和的語氣與孩子溝通,讓他們知道你願意傾聽。 -

尊重與理解:

尊重孩子的情感,理解他們對異性的好奇和好感是成長的正常現象。可以從自身經驗出發,分享自己年輕時對異性的感受,拉近與孩子的距離。 -

設置界線與規範:

明確告知孩子戀愛關係中應有的界線,特別是性行為的法律底線和潛在風險。可以設定一些合理的規範,例如不影響學習、不影響身體健康、不晚歸、不私自外出過夜等。 -

加強性教育和自我保護意識:

提供正確、健康的性知識,讓孩子了解身體的變化、性行為的責任、避孕知識、性病防治等。同時,教導孩子如何保護自己,例如學會拒絕不喜歡的身體接觸、遇到危險時如何求助等。 -

關注孩子的情緒變化:

戀愛關係往往伴隨著情感的起伏,家長要多關心孩子的情緒,當他們因為感情而開心或失落時,適時給予支持和引導。幫助孩子學習如何處理感情中的挫折和分離。 -

培養多元興趣:

鼓勵孩子參與其他豐富的活動,例如社團、運動、藝術等,讓他們的生活重心不只圍繞著感情,擁有更廣闊的視野和興趣,這也有助於身心均衡發展。

給青少年的建議:

-

認識自己,優先學習:

青少年時期是學習的黃金時期,學業基礎的穩固對未來發展至關重要。戀愛是生活的一部分,但不是全部。學習如何平衡學業和感情,是重要的成長課題。 -

學會保護自己:

在感情中要保有自我,不要因為對方而失去判斷力或委屈自己。學會拒絕不合理的請求,特別是涉及身體接觸或隱私的要求。 -

溝通是關鍵:

和你的戀愛對象保持真誠、開放的溝通。有任何不舒服或疑問,都要勇敢說出來。同時,也要學習傾聽對方。 -

建立健康界線:

了解法律對未成年人身體權益的保護,特別是關於性自主決定權的年齡限制。不要在不了解後果的情況下做出可能讓自己後悔的決定。 -

尋求成年人幫助:

當你在感情中遇到困擾、迷茫,或是覺得受到傷害時,不要害怕向家長、老師或其他信任的成年人尋求幫助。他們的人生經驗會給你寶貴的建議。

常見問題與專業詳細解答

Q1:未滿16歲談戀愛就犯法嗎?

這個問題啊,很多家長和孩子都搞不清楚,但答案其實很明確喔!單純的「談戀愛」本身,不論年齡大小,都不會觸犯任何法律。也就是說,一個14歲的國中生跟同學互有好感,手牽手、一起吃飯、聊聊天,這些行為都屬於正常的人際交往與情感發展範疇,在法律上是完全沒有問題的。

真正會觸犯法律的,是在這段關係中發生了「性行為」。根據我國《刑法》第227條的規定,只要與「未滿16歲」的人發生性行為,即便雙方是「兩情相悅」,年紀較大(滿16歲或以上)的那一方,就會構成「與未滿16歲之人為性交罪」。如果是雙方都未滿16歲,那麼年紀較大且發生性行為的那一方,也可能被判刑。法律之所以這樣規定,是因為認為未滿16歲的青少年在性方面的心智尚未完全成熟,無法真正理解性行為的意義與後果,所以需要法律的特別保護。這點非常重要,是青少年情感關係中的一道絕對紅線,千萬不能輕忽喔!

Q2:父母可以阻止孩子「早戀」嗎?

從法律層面來看,父母並沒有直接的法律權力去「禁止」孩子談戀愛。孩子有他們自己的情感發展自由,這是他們成長的一部分。但是啊,作為父母,您擁有《民法》上的「親權」,也就是對未成年子女的教養、保護和指導的權利與義務。

因此,父母雖然不能完全隔絕或禁止孩子的人際互動與情感萌芽,但絕對有權利和責任去「引導」和「監督」孩子的感情發展。這包括:與孩子進行開放的溝通,了解他們情感關係的狀況;設定合理的界線,例如要求不影響學業、不夜不歸宿、不做有損身心健康的行為;提供正確的性教育和自我保護知識;以及在必要時,介入並處理可能危及孩子身心健康的狀況。重點是「引導」和「保護」,而不是強硬的「禁止」。一味地禁止,往往只會讓孩子將關係轉為地下化,反而更難掌握狀況。

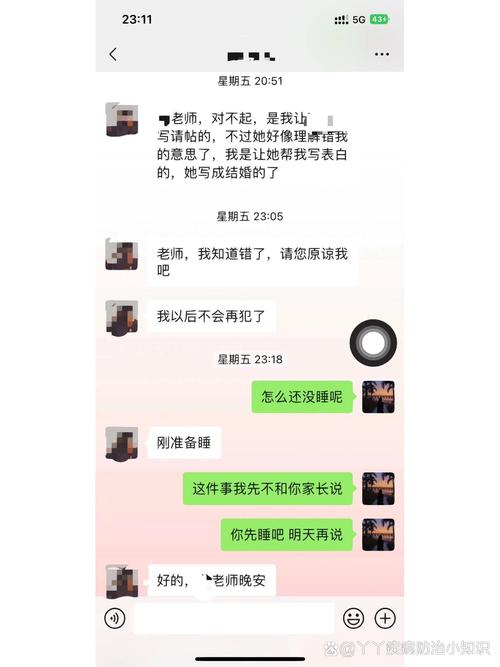

Q3:學校對「早戀」有什麼規定?

大多數學校的校規中,通常不會有直接明文規定「禁止談戀愛」的條款,畢竟戀愛是個人情感範疇。然而,學校作為教育機構,為了維護校園學習秩序和學生身心健康,通常會對學生在校內的行為舉止有所規範。

例如,校規可能會要求學生在校內避免過於親密的肢體接觸(像是公開擁抱、親吻等),因為這可能影響校園風氣,或讓其他同學感到不適。此外,如果學生的戀愛行為影響到學業成績、造成班級或學校的困擾(例如在課堂上傳情書、下課後長時間私會、為感情問題影響情緒甚至引發衝突),學校基於維護教育品質和學生輔導的立場,老師和教官都會進行介入、輔導,甚至會約談家長共同處理。學校的目標是確保學生在安全的環境中專心學習,同時也引導學生建立健康的人際關係。

Q4:如果青少年情侶涉及到性行為,會有什麼後果?

這是一個非常嚴肅的問題,也是青少年戀愛關係中最容易觸及法律紅線的地方。一旦青少年情侶之間發生性行為,其後果將是多方面的,而且可能非常嚴重:

法律責任: 如前所述,如果其中一方未滿16歲,發生性行為的另一方(無論是否未成年,只要年滿16歲或以上,或是年齡較長者),就可能觸犯《刑法》第227條「與未滿16歲之人為性交罪」,將面臨有期徒刑的判決。這會留下案底,對未來的人生發展產生深遠影響。即使是雙方都未滿16歲,法律也可能追究年紀較大一方的責任。此外,如果性行為是強迫或違反意願的,更會構成強制性交罪,這可是重罪!

民事賠償: 受害一方或其法定代理人(通常是父母)可以根據《民法》向施害方提出民事侵權賠償。這筆賠償可能涵蓋精神撫慰金、醫療費用等,金額可能不菲。

個人身心影響: 這是最被忽視但影響最深遠的部分。未成年性行為可能導致意外懷孕、感染性病,對青少年的身體健康造成嚴重損害。同時,也可能引發巨大的心理壓力、焦慮、抑鬱、創傷後壓力症候群,甚至影響其未來的人際關係和性觀念發展。學業、聲譽也可能受到影響,導致休學、輟學,甚至被貼上標籤,對個人發展非常不利。

家庭與社會衝擊: 這類事件一旦發生,往往會給兩個家庭帶來巨大的衝擊和痛苦,可能導致家庭關係緊張、信任破裂。社會輿論也會對事件中的青少年,尤其是女方,產生負面影響。

所以啊,家長們真的要語重心長地跟孩子們把這些利害關係講清楚、講明白,讓他們懂得保護自己,也懂得尊重他人,不要一時衝動而鑄成大錯。

Q5:如何判斷孩子是否適合談戀愛?

判斷孩子是否適合談戀愛,其實沒有一個絕對的標準,每個孩子發展速度和心智成熟度都不同。這更像是一個綜合評估的過程,需要從多個角度去觀察和思考。

心智成熟度: 首先要看孩子的情緒管理能力。他們是否能夠獨立思考,處理自己的情緒波動?遇到挫折或爭執時,能否冷靜地溝通,而不是動不動就鬧情緒或採取極端行為?他們是否能為自己的行為負責?如果孩子情緒尚不穩定,或容易被他人影響,那可能還不適合處理複雜的戀愛關係。

學習態度與自律性: 觀察孩子是否能將學習放在首位,並擁有良好的自律能力。如果孩子談戀愛後,能保持原有的學習成績,不因為感情而荒廢學業,甚至能互相鼓勵進步,那或許代表他們有能力平衡兩者。反之,如果成績直線下滑,上課心不在焉,這就是一個很強烈的警訊了。

自我保護意識與判斷力: 孩子是否具備基本的自我保護意識?他們是否了解人際交往中的界線,懂得拒絕不合理的要求?對網路資訊和陌生人是否有足夠的判斷力?這在開放的戀愛關係中尤為重要,因為孩子可能會接觸到更多複雜的人事物。

社交圈與興趣發展: 孩子是否擁有健康的社交圈,不只局限於戀愛對象?是否有其他多元的興趣愛好,讓生活更豐富?如果孩子的生活重心完全被戀愛佔據,忽略了朋友、家庭和個人發展,這可能也不是一個健康的現象。

溝通與信任: 最重要的是,您與孩子之間是否建立起開放、信任的溝通橋樑?孩子是否願意向您分享他們的心事和煩惱?如果孩子願意主動談論他們的感情,並聽取您的建議,這也說明他們在處理情感問題上相對成熟。

總而言之,判斷孩子是否適合談戀愛,並非看年齡,而是看他們的綜合能力、價值觀和對待感情的態度。家長的角色應該是觀察、引導和陪伴,幫助孩子在探索情感世界的過程中,學會成長與自我保護。