日本有頭七嗎:深入解析日本喪葬文化中的「七七」與追悼習俗

Table of Contents

深入解析:日本喪葬習俗中的「初七日」與諸多追悼儀式

許多台灣朋友在談及喪葬習俗時,常會好奇:「日本有頭七嗎?」這個問題的答案並非簡單的是或否,而是需要深入了解日本獨特的喪葬文化與佛教思想。雖然日本並沒有與台灣道教、佛教混合而成的「頭七」完全對應的儀式,但他們同樣重視亡者往生後特定日期的追悼,尤其是在佛教的影響下,發展出了一系列以七為週期的忌日,其中最接近台灣「頭七」概念的,便是「初七日」(しょななにち – Shonana nichi),而更為關鍵的則是「四十九日」(しじゅうくにち – Shijūkunichi)。

日本喪葬文化概觀:與台灣「頭七」的異同

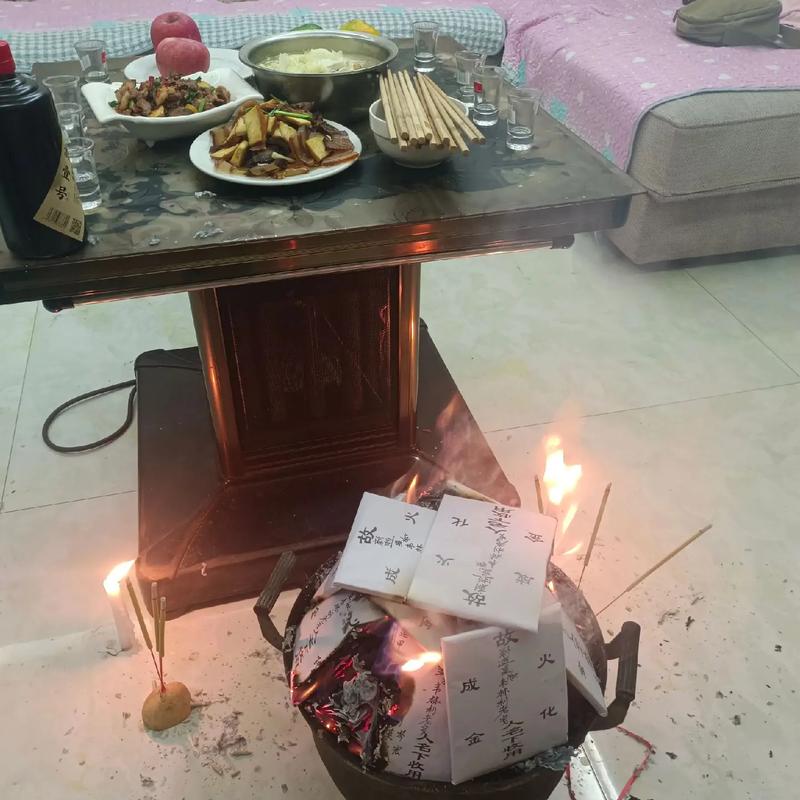

台灣的「頭七」習俗,通常是指往生者離世後的第七天,家屬會為其舉行法事,誦經超渡,深信此時亡者的靈魂會回家探望,因此家屬會準備飯菜、焚香祭拜。這是一個極具象徵意義的時刻,被視為亡者靈魂開始脫離俗世、準備往生極樂的起點。

然而,日本的喪葬文化則深受佛教影響,特別是其淨土宗、真言宗等各宗派的教義。在日本,雖然有類似「七日」的儀式,但其意義和實踐方式與台灣的「頭七」有所不同。日本佛教認為,亡者在離世後,其靈魂會在冥界進行為期四十九天的旅程,這段期間會經歷七次審判。因此,每七天舉行一次追悼法事,目的在於為亡者誦經祈福,幫助其順利度過審判,最終往生淨土。

「初七日」(しょななにち – Shonana nichi):起點的追思

在日本,亡者過世後的第一個七日,即為「初七日」。通常,這個儀式會在亡者火化後、骨灰被供奉於寺廟或家中佛壇時舉行。與台灣的「頭七」一樣,初七日也是家屬首次大規模聚集,為亡者誦經、祈福的日子。然而,它並不像台灣「頭七」那樣被賦予「亡魂歸來」的特殊意義,而是作為四十九日系列追悼儀式的第一站。許多時候,為了方便,這個儀式會與告別式或火化儀式安排在同一天進行,稱為「繰り上げ初七日」(Kurikage Shonana nichi),即提前舉行初七日。

雖然初七日是重要的開始,但在日本的喪葬習俗中,它不如隨後的「四十九日」那般舉足輕重。

日本喪葬儀式中的「七七」與佛教思想

日本的「七七」忌日概念,源於佛教「中有」或「中陰身」的說法。佛教認為,人在往生後,其靈魂並非立即投胎轉世,而是在「中有」狀態中停留最多四十九天。這段期間,亡魂將在閻羅王的審判下,決定其下一世的去向。因此,每逢第七天,親屬會為亡者舉行法事,透過誦經、供養來積累功德,幫助亡者減輕罪業,順利往生。

這四十九天內的七個忌日,統稱為「七七日忌」(しちしちねちき – Shichishichinichi ki),分別為:

- 初七日(しょななにち – Shonana nichi):亡者離世後第7天。

- 二七日(にななにち – Ninana nichi):亡者離世後第14天。

- 三七日(さんななにち – Sanana nichi):亡者離世後第21天。

- 四七日(よななにち – Yonana nichi):亡者離世後第28天。

- 五七日(ごななにち – Gonana nichi):亡者離世後第35天。

- 六七日(ろくななにち – Rokunana nichi):亡者離世後第42天。

- 七七日(しちしちねち – Shichishichinichi)或 四十九日(しじゅうくにち – Shijūkunichi):亡者離世後第49天。

在這七個忌日中,除了初七日外,家屬通常會在自家佛壇前或寺廟中簡單舉行祭拜。但其中最重要的,毫無疑問是最後的「四十九日」。

四十九日(しじゅうくにち – Shijūkunichi):靈魂安息的重要轉捩點

「四十九日」在日本喪葬文化中佔有極其核心的地位。它不僅是四十九天中最後一個七日忌,更被視為亡者靈魂完成冥界旅程,最終決定轉世或往生淨土的關鍵時刻。

- 儀式內容: 四十九日的法事通常會在寺廟或自宅隆重舉行,會邀請僧侶前來誦經,家屬及親友都會出席。這天的供品和祭祀規模通常比其他忌日更盛大。

- 「開眼供養」與「納骨」: 在四十九日法事中,家屬可能會為亡者靈位或佛壇中的牌位舉行「開眼供養」,象徵將亡者的靈魂安奉於此。此外,許多家庭也會選擇在四十九日當天或接近的週末,進行「納骨」(のうこつ – Nōkotsu)儀式,即將骨灰安葬於家族墓地(お墓 – Ohaka)中。這代表亡者正式進入家族的先祖序列,與祖先們一同安息。

- 「忌明け」(きあけ – Kiake):喪期的結束 四十九日之後,家屬通常會舉行「忌明け」儀式,象徵著為期四十九天的嚴謹喪期正式結束。在此之前,家屬可能會有各種生活上的限制,例如不參加娛樂活動、避免外出應酬等。忌明け之後,家屬的生活便可逐漸恢復正常,並會向所有在喪禮期間提供幫助和慰問的親友發送「忌明け禮」(きあけれい – Kiake Rei),作為感謝。

- 法名(戒名 – かいみょう – Kaimyō)的授與: 在四十九日的法事上,僧侶也常會為亡者授與「法名」(或稱戒名),這是在佛教中為亡者取得的佛教名字,象徵其正式皈依佛門,也有助於其在冥界的識別。

因此,如果說台灣的「頭七」是亡者回家的概念,那麼日本的「四十九日」則是亡者完成旅程、正式安息,家族走出悲傷、回歸日常的重要里程碑。

其他重要忌日(回忌)

儘管四十九日是初期最重要的忌日,但日本的追悼習俗並非就此結束。往後還有持續數年的追悼儀式,稱為「回忌」(かいき – Kaiki):

- 百日(ひゃくにち – Hyakunichi):亡者離世後第100天。有些家庭會舉行簡單的追悼。

- 一周忌(いっしゅうき – Isshūki):亡者離世後滿一周年,這是第一次年度忌日,通常會隆重舉行法事,家屬親友會再次聚集。

- 三回忌(さんかいき – Sankaiki):亡者離世後滿三年(在日本的算法是離世當年算第一年,所以實際是第二周年)。這是僅次於一周忌的重要回忌。

- 之後還有七回忌、十三回忌、十七回忌、二十三回忌、二十七回忌、三十三回忌,直到三十三回忌或五十回忌時,通常會舉行「弔い上げ」(とむらいあげ – Tomuraige),意味著對這位亡者的個別追悼告一段落,其名字將併入家族的總供養中,不再單獨舉行法事。

這些回忌的舉行,體現了日本人對祖先和逝去親人的長期追思與敬意,也維繫著家族成員間的情感連結。

「生命雖然會逝去,但記憶與愛永遠不會消逝。透過這些儀式,我們不僅送別亡者,更療癒生者。」這句話或許能概括日本喪葬習俗的核心精神。

喪葬禮儀的演變與現代趨勢

隨著時代的變遷和社會環境的改變,日本的喪葬禮儀也在不斷演變。現代社會生活節奏加快,許多家庭結構也日趨簡單化,傳統上大規模、耗時耗力的七七忌日法事,正逐漸簡化。

- 省略部分忌日: 許多家庭除了初七日(可能與告別式合併)和四十九日會邀請僧侶舉行法事外,中間的二七日到六七日可能會由家屬在家中自行祭拜,甚至省略。

- 「家族葬」與「一日葬」: 越來越多的家庭選擇舉辦僅限親屬參加的「家族葬」(かぞくそう – Kazokusō)或更為簡潔的「一日葬」(いちにちそう – Ichinichi Sō),甚至直接選擇「直葬」(ちょくそう – Chokusō,即無任何儀式直接火化)。

- 骨灰安葬的多樣化: 除了傳統的墓地安葬,樹木葬、海洋葬等環保或自由度更高的骨灰處理方式也越來越受到歡迎。

儘管形式有所簡化,但其背後對亡者的追思與對生命的尊重,以及家族成員間凝聚情感的核心精神,依然不變。

結論

總而言之,「日本有頭七嗎?」這個問題的直接答案是:日本沒有與台灣「頭七」完全相同的習俗,但在概念上,日本的「初七日」是亡者逝去後的第一個七日法事,而「四十九日」則是日本佛教喪葬儀式中,類似於台灣「做七」中最為關鍵、也最具里程碑意義的儀式。它代表著亡者靈魂旅程的終點,以及生者走出嚴格喪期的開始。

了解這些差異,不僅能幫助我們更好地理解日本文化,也提醒我們,儘管不同文化背景下的喪葬習俗形式各異,但其核心都是對逝者的追思、對生命的尊重,以及對生者心靈的慰藉與療癒。

常見問題(FAQ)

為何日本的四十九日比初七日更重要?

日本佛教認為,亡者靈魂在冥界經歷四十九天的旅程與七次審判後,才最終決定其轉世去向。四十九日是這個旅程的終點,被視為靈魂安息、轉生淨土的關鍵時刻,因此其重要性遠超過作為起點的初七日。這一天會舉行隆重法事,並常伴隨納骨儀式,象徵喪期結束。

如何在日本喪禮中表示哀悼?

在日本喪禮中,通常會穿著黑色素雅的服裝,女性避免佩戴華麗飾品。進入會場時保持肅靜,並遵循主持人的指示。向家屬致意時,可以說「ご愁傷様でございます」(Goshūshō-sama de gozaimasu,請節哀順變)。通常會準備「香典」(こうでん – Kōden),即奠儀金,裝在專用信封內,並在信封上寫上姓名。

日本喪禮的祭品與台灣有何不同?

日本喪禮的祭品通常比較素雅,常見的有鮮花(如菊花、百合)、水果、清酒、乾果類或一些密封的包裝食品。與台灣常見的豐盛牲禮、熱食等有所不同,日本更注重簡潔與心意。此外,日本佛教喪禮中不燒紙錢,而是以誦經和獻花、上香為主。

日本有「守靈」的習俗嗎?

日本有類似「守靈」的習俗,稱為「通夜」(つうや – Tsūya),通常在告別式前一天晚上舉行。親近的家屬和親友會聚集在靈柩旁,徹夜陪伴亡者,誦經祈福,這是與亡者共同度過的最後一夜。通夜結束後,隔天便會舉行正式的告別式(告別式 – こくべつしき – Kokubetsushiki)和火化儀式。