斷琴之交:當知音難覓,情義何以維繫?深度解析君子絕交的藝術與智慧

最近,小林遇到一件煩惱事。他跟一位多年好友,從學生時代就無話不談,情同手足。然而,隨著各自人生經歷的豐富,價值觀開始出現明顯的歧異。起初只是小摩擦,漸漸地,彼此的對話變得越來越少,甚至感到隔閡。他不禁想起「斷琴之交」這個詞,心裡百感交集:難道,我們也走到這一步了嗎?究竟什麼是斷琴之交?它不只是單純的絕交,更是一種深層精神連結的終止,它背後蘊含的是對知音難求的深刻體悟,以及一種看透世事、坦然放下的智慧。

斷琴之交,源於中國古代伯牙與鍾子期的典故,簡單來說,它指的是當一個人的知音離世或不再時,為了表達對這份獨特情誼的珍視與悼念,而選擇終止與此相關的行為或關係。這不僅是人際關係的斷裂,更是精神共鳴的消逝,以及對這種共鳴不可替代性的深刻認知。它強調的不是爭吵後的決裂,而是因「無人能懂」而產生的深沉寂寥與自我成全。在當代社會,這份古典智慧依然有其深刻的啟示,引導我們如何在緣分盡時,依然保有風骨與尊嚴。

Table of Contents

深入理解「斷琴之交」的內涵:知音文化的終極體現

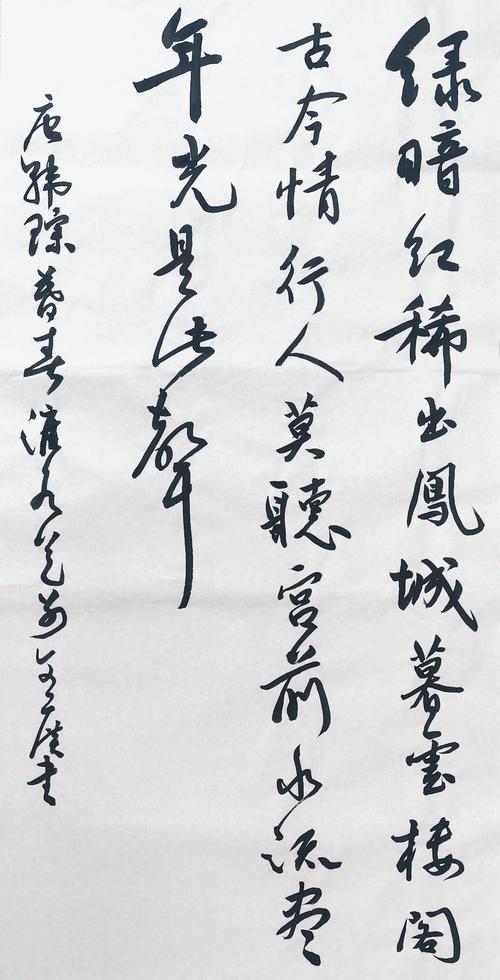

要真正理解「斷琴之交」,我們得從伯牙與鍾子期的故事說起。伯牙善於彈琴,他的琴聲能表達山之巍峨、水之浩蕩。然而,世人多只聞其音,不知其意。唯獨鍾子期,每當伯牙彈奏時,他總能精準地道出伯牙心中所想:「善哉!峨峨兮若泰山!」、「善哉!洋洋兮若江河!」這種心靈相通的默契,超越了語言,達到了精神共鳴的極致。當鍾子期去世後,伯牙痛失知音,認為世間再無人能懂他的琴聲,於是毅然決然地摔碎了心愛的琴,從此不再彈奏。這個動作,不只是表達哀傷,更是一種對知音的崇高致敬,一份對純粹情誼的堅守,也是對自己藝術生命的一種「斷捨離」。

我個人覺得,這故事最震撼人心的,不是伯牙摔琴的動作有多麼激烈,而是他背後那份「無人能懂」的寂寞與決絕。它告訴我們,有些連結是如此稀有且獨特,一旦失去,便再無替代。這份體悟,讓「斷琴之交」不僅僅是個故事,它成了一種人際關係的至高境界,一種靈魂深處的共鳴。

所以,「斷琴之交」的核心,其實是對「知音難覓」的深刻悲嘆,以及對「精神契合」的極度珍視。它與現代社會中因為利益、衝突、背叛而導致的絕交有著本質上的區別。斷琴之交,往往是基於一種無可奈何的悲愴,而不是憤怒或怨恨。它更像是一種主動的、帶有儀式感的告別,宣告著某種超越世俗的連結,已然終止。

「斷琴之交」與一般絕交的差異

雖然兩者都涉及關係的結束,但其動機與深層含義截然不同:

- 性質與動機:

- 斷琴之交: 基於深層次的精神共鳴消失,或知音的離去。它是一種對完美契合不可復得的悲嘆,而非單純的矛盾。動機是「無人能懂」,而非「無法容忍」。

- 一般絕交: 通常源於現實利益衝突、價值觀嚴重分歧、信任破裂、背叛或無法解決的矛盾。動機往往是「無法繼續」,而非「無需繼續」。

- 情感基調:

- 斷琴之交: 帶有深沉的悲愴感、惋惜感與寂寥感。它的結束,常常不是伴隨著激烈的爭吵,而是默默的、深刻的自我了斷。

- 一般絕交: 可能伴隨憤怒、失望、怨恨、受傷等強烈負面情緒。

- 結果與影響:

- 斷琴之交: 關係的結束是一種對過往情誼的昇華與紀念,強調的是那份獨特的、不可替代的連結。即便關係終止,對彼此的尊重與那份情誼的純粹性依然存在。

- 一般絕交: 關係的結束可能導致兩敗俱傷,甚至演變成仇恨,過去的情誼也可能因此被全盤否定。

我的體會是,伯牙的「摔琴」其實是一種更高層次的「保有」。他保有的是這份情誼的純粹性,不讓它被任何不理解的聲音所玷污。這是一種極致的浪漫主義,也是一種極致的自我堅持。

當代社會中的「斷琴之交」現象:現代人際關係的寫照

伯牙與鍾子期的故事雖然古老,但在現代社會中,這種「知音難覓」的感慨與「精神連結斷裂」的現象卻依然頻繁上演。只是,現代的「琴」不一定是實際的樂器,它可能是共同的理想、信念、對世界的獨特看法,或是一段時期內彼此心靈契合的頻率。當這些共同點不再,或一方已無法再與另一方產生共鳴時,「斷琴之交」便可能悄然發生。

什麼樣的狀況可能導致現代版的「斷琴之交」?

在網路時代,我們的交友圈看似廣闊,但真正能深入靈魂的對話卻越來越少。以下是我觀察到,導致現代「斷琴之交」發生的常見原因:

- 價值觀與人生階段的劇烈分歧:

這大概是最普遍的原因了。想想看,兩個學生時期形影不離的好朋友,一個畢業後奮力衝刺事業,追求財富與社會地位;另一個則可能投身公益,嚮往簡單而有意義的生活。隨著時間推移,他們對「成功」、「幸福」的定義截然不同,生活圈和思維模式也漸行漸遠。以前可以徹夜長談的理想,現在可能只剩尬聊。那種無法再「懂」彼此的感受,就會慢慢浮現。

- 個人成長軌跡的差異化:

每個人都在不斷成長與變化。有時候,一個人可能經歷了重大的生命事件(例如:生離死別、創業失敗、信仰轉變),他的內在世界因此得到了深刻的重塑。但他的朋友可能停留在原地,無法理解這些轉變背後的深層意義。當一方的思想維度提升,而另一方未能跟上時,對話就可能變得雞同鴨講,精神共鳴自然也就淡了。

- 核心信任的無形消蝕:

雖然「斷琴之交」不是因為背叛,但信任的消蝕確實能導致深層連結的瓦解。比如說,一方發現朋友在某些關鍵問題上,並非如他所想的正直,或者在某些決策上展現出與自己核心理念相悖的行為。這不一定是背叛,但卻足以讓那份曾經無間的「知己」感煙消雲散。當你發現你所理解的那個人,其實並非如此時,那份「琴」自然也就很難再彈下去。

- 溝通模式的瓶頸與失效:

有些時候,並非不愛惜,而是不知道怎麼愛惜了。長久的友情可能因為缺乏有效的溝通,導致誤解積累。當試圖解釋或表達心聲時,對方卻無法接收或理解,甚至反彈。這種頻繁的「對不上頻率」,會讓彼此都感到疲憊,最終選擇放棄深層對話。久而久之,那份心靈相通的「琴音」就斷了。

- 「懂你」的維度變化:

在某些關係裡,我們所理解的「懂」是多維度的。比如,工作上的夥伴曾是彼此最了解對方專業追求的知己,但當其中一方轉行或達到新高度,那份專業上的「懂」就消失了。即便情感仍在,但精神層面的共鳴點已然不再,這也可能導致「斷琴之交」的發生。

我在社群媒體時代觀察到一個現象:我們很容易結交「朋友」,但卻很難再找到「知音」。太多表面的互動,讓深度的連結變得稀缺。當真正的知音因故無法再與你同步時,那種失落感,其實比想像中更深刻。這就是現代人面臨的「斷琴之交」困境。

辨識「斷琴」的徵兆與維繫之道:關係的「健康檢查」

並非所有的關係變化都註定走向「斷琴之交」。有時候,那只是需要一次深度的「健康檢查」。但要做到這點,我們必須學會辨識那些微小的「徵兆」,並在關係尚未徹底「斷弦」前,嘗試修復。這就像琴弦鬆了,先調音,而不是直接砸琴。

判斷「琴音」是否走調的徵兆:

- 交流的品質下降:

以前可以聊得很深入的話題,現在卻變得浮於表面,甚至難以開啟。對話不再有深度,少了心靈的觸動。或者,你們開始花更多時間抱怨生活瑣事,而不是分享內心的成長與體悟。

- 共同興趣或話題的減少:

曾經讓你們熱血沸騰的共同愛好或討論主題,現在變得索然無味,或者你們之間已經很難找到新的共同點。

- 情感支持的缺乏:

當你遇到困難或挫折時,不再第一時間想到對方,或者即便分享了,也感受不到對方的共情與支持。反之亦然。

- 「懂你」的頻率錯位:

你說的話,對方似乎總是不在一個頻道上,無法理解你的深層含義或感受。你可能需要反覆解釋,卻依然感到徒勞。

- 見面次數減少,且無人主動挽回:

以前總會想辦法見面,現在即使很長時間不見,彼此也鮮少主動聯繫或提出邀約,似乎都在等著對方。

- 產生「形同陌路」的感覺:

即便在一起,也感受到一種無形的隔閡,像陌生人一樣有禮卻疏離。

維繫「情義之琴」的步驟:當「知音」還在努力時

如果發現這些徵兆,但你依然珍視這份情誼,那麼,可以嘗試以下步驟來維繫,而不是貿然「斷琴」。這需要勇氣、耐心和智慧:

- 深度溝通,真誠表露:

這是最關鍵的一步。找一個合適的時間與地點,開啟一次真誠且深入的對話。表達你的感受,而不是指責對方。「我感覺我們最近有點疏遠,你覺得呢?」、「我覺得我們對某些事情的看法越來越不一樣,這讓我有些困惑,我很珍視我們的友誼,想聽聽你的想法。」

- 設定目標: 釐清彼此的期望與界限。

- 專注傾聽: 讓對方充分表達,不打斷、不預設立場。

- 使用「我」的語氣: 避免「你總是…」的指責性語句,轉而表達「我感到…」、「我認為…」。

- 重新定義關係,尋找新的交集:

有時候,原有的精神共鳴可能真的減弱了,但這不代表關係的終結。你們可以嘗試探索新的共同興趣,或者接受彼此的差異,不再強求在所有方面都一致。關係可以轉化,從「無話不談」的知己轉變為「互相尊重」的朋友,只要彼此都接受這種轉變。

- 設定健康的界線:

如果有些分歧確實難以彌合,那就學會尊重彼此的界線。有些話題或許不再適合深入討論,有些期待或許需要放下。這不是疏遠,而是為了保護這份情誼不至於被不斷的摩擦所損耗。

- 回憶與珍視:

偶爾回顧那些美好的共同回憶,提醒彼此曾經擁有的深厚情誼。這有助於強化情感基礎,即便現在有所不同,也知道曾經有過那樣的「琴音」。

- 給予空間與時間:

有時候,關係的疏遠只是暫時的,因為彼此都在經歷不同的成長階段。給予對方和自己一些空間,不要急於下判斷。時間或許能讓某些分歧變得不再重要,或者讓彼此在經歷過後,重新找到共鳴點。

我個人經驗是,當你感覺「琴音」開始走調時,最好的辦法是「調音」而不是直接「斷弦」。但這需要雙方都有意願去嘗試。如果一方已經徹底放棄,那再多的努力也只是徒勞。

君子絕交的藝術:如何優雅地告別

然而,有些時候,即便你做了所有努力,關係的「琴弦」依然無法復原,甚至已經斷裂。這時,「斷琴之交」的智慧就顯得尤為重要。它教導我們,即便關係終止,也能以一種優雅、尊重且帶有悲愴美感的方式去告別,而不是撕破臉皮,留下滿地雞毛。這才是真正的「君子絕交」。

實踐「斷琴之交」的藝術步驟:

這不是衝動的決定,而是一個深思熟慮的過程,旨在保護關係的純粹性,也保護自己內心的平靜。

- 深刻內省,確認「無人懂」的真意:

在做任何決定前,先問問自己:是真的「無人能懂」了,還是我對這份關係的期望過高,或是我自己並未敞開心扉?伯牙摔琴,是因為鍾子期去世,再無知音。你是否也達到了「再無知音」的境地?是核心價值的背離?還是精神連結的徹底斷裂?確保這不是一時的氣憤或誤解,而是基於深層的、不可逆轉的差異。這需要極大的誠實與自省。

- 選擇合適的「告別儀式」:

「斷琴之交」是一種帶有儀式感的告別。這不意味著你要真的摔琴,而是選擇一種方式,讓自己與對方都能明白,這份特殊的連結,確實走到了盡頭。這可以是:

- 一封真誠的信: 用文字清晰地表達你的感受、你的遺憾,以及你選擇放手的原因。強調曾經的美好,而非指責。

- 一次心平氣和的對話: 如果對方願意,可以坦誠地告知你的決定,並解釋背後的深層原因。避免爭吵,保持冷靜。

- 默默的漸行漸遠: 有時,最優雅的方式,就是不再強求。慢慢減少聯絡,直至自然而然地疏遠。這適用於那些無法進行深度對話,或對方不願面對的關係。

我的建議是,如果能透過溝通來達到「告別」的目的,那就嘗試;如果對方或你自己都無法承受,那麼「默默疏遠」或許是更溫柔的選擇。

- 設定明確的界線,放下期待:

一旦決定「斷琴」,就要果斷地劃清界線。這包括心理上的放下期待,不再糾結於過去,也不再期待未來能回到從前。物理上的距離和減少聯繫也是必要的。這不是懲罰對方,而是為了保護你自己,不讓自己繼續被無望的期待所消耗。

- 銘記美好,而非糾結缺憾:

斷琴之交的精髓在於,它不否定過去曾有的美好與珍貴。即使關係終止,你依然可以珍視那些曾經心靈相通的時刻。伯牙摔琴,但並沒有忘記鍾子期。學會放下缺憾,保留那些純粹的記憶,這是對曾經情誼的最高敬意。

- 接受悲傷,允許自我療癒:

即便這是你主動做出的選擇,失去一份深層連結依然會帶來悲傷。允許自己感受這種失落,給予自己足夠的時間去療癒。這是一個自我成長的過程,也是理解生命中緣聚緣散的必經之路。

這不是一件容易的事,因為它挑戰了我們「維繫所有關係」的慣性思維。但有時候,放手,才是對那份珍貴情誼最好的保護,也是對自己誠實的表現。它讓我想到,在生命的旅途中,我們不斷地遇到人,也不斷地與人告別。每一次的「斷琴之交」,都是一次自我淨化,讓我們更清楚自己真正需要什麼樣的知音,以及如何更好地去珍視那些依然在身邊的「琴音」。

「斷琴」之後的自我療癒與成長:寂寞也是一種力量

當「琴弦」已斷,那份曾經心靈相通的聲音消失了,內心的空缺是必然的。但「斷琴之交」並非只有悲傷,它更是一個契機,讓我們學會與自己的寂寞共處,並從中汲取成長的力量。這就像伯牙摔琴之後,他並沒有因此消沉,反而因為這份決絕,讓他的故事流傳千古,成為知音文化的象徵。

「斷琴」後的療癒與轉化過程:

- 允許悲傷的存在:

這份失落感是真實的,不需要壓抑。給自己時間去哀悼曾經的深厚情誼。這份悲傷,是對過去美好的肯定,也是對自己真摯情感的尊重。你可以寫日記,向信任的朋友傾訴,或者透過藝術創作來表達。重要的,是不要讓它淤積在心裡。

- 重新定位自我與生活:

當一個重要的連結斷裂,你可能會發現自己少了一部分。這是一個重新認識自己的機會。你不再需要為了遷就誰而壓抑自己,可以更自由地探索新的興趣、新的生活方式。問問自己:「沒有了這份關係,我是誰?我想要成為誰?」

- 從過往經驗中學習:

回顧這段斷琴之交,思考它為什麼會發生?從中學到了什麼?是自己過於依賴?還是沒有及早發現問題?這些反思,將成為你未來建立和維護關係的寶貴經驗。這不是自責,而是自我成長的養分。

- 拓寬社交圈,尋找新的共鳴:

伯牙之所以摔琴,是因為他認為「再無知音」。但在現代社會,雖然知音難覓,但仍有機會。你可以嘗試參與新的社團、課程、活動,結識不同的人。保持開放的心態,或許會在不經意間,遇見新的「琴友」。重要的是,不要因噎廢食,對所有人都關上心門。

- 專注於個人成長與內在豐盛:

當外部的連結減少,正是回歸內在、滋養自己的好時機。閱讀、學習、旅行、培養興趣,讓自己變得更豐富、更有趣。當你內在豐盛時,你會散發出獨特的頻率,自然能吸引到與你頻率相近的人。這也是讓自己成為自己的「知音」,能夠自得其樂。

我一直覺得,有時候,一份關係的結束,反而能讓你更看清自己。就像伯牙,摔琴的同時,他也更加確定了自己對音樂的最高追求。這種寂寞不是虛無,而是一種帶著力量的沉澱,它讓你變得更純粹,更懂得珍惜。這種經歷,雖然痛苦,卻是人生寶貴的財富。

「斷琴之交」的深層智慧與人生啟示:學會放下,是門藝術

「斷琴之交」不僅僅是一個關於失去和告別的故事,它更是一種深邃的人生哲學,為我們提供了關於關係、自我和生命的獨特啟示。它教導我們,在人際關係中,並非所有的連結都能永久,有些關係的終止,反而是對其純粹性的最高保護。

「斷琴之交」帶給我們的智慧:

- 對「知音」的珍視與清醒認知:

這個故事最核心的價值,就是提醒我們,真正的知音是多麼稀有和珍貴。它讓我們學會珍惜那些真正能理解你、支持你、與你心靈相通的人。同時,也讓我們清醒地認識到,並非所有人都會是你的知音,不必強求,也不必因此失望。這是一種高階的篩選。

- 「斷捨離」的智慧在關係中的應用:

「斷琴之交」是關係中的一種「斷捨離」。它教導我們,有時候,為了保有某種珍貴的、獨特的精神品質,或是為了維護自我的完整性,必須學會放下那些不再合適的連結。這種放下,不是因為厭惡,而是因為「不再契合」,是一種對生命秩序的尊重。

- 尊重關係的自然流動性:

人生就是一場不斷相遇與告別的旅程。人際關係也像河流一樣,有匯合,也有分流。接受關係的流動性,理解不是所有連結都能伴你一生,這本身就是一種成熟的表現。斷琴之交提醒我們,即使是再美好的關係,也有可能走到盡頭,而這並不可恥。

- 培養內在的獨立與自我完整:

伯牙摔琴,也代表他不再將自己的藝術生命完全依附於外在的理解。這啟示我們,最終能真正理解和支持你的,其實是你自己。培養內在的穩定與獨立,不將自己的價值和幸福完全建立在他人身上,這才是真正的自我豐盛。

- 保留關係的純粹與美好:

與其讓一份曾經美好的情誼,因為不斷的摩擦、誤解、分歧而變得面目全非,甚至轉化為怨恨,不如在它最純粹、最難以複製的時刻,以一種優雅的方式讓它停留在美好的回憶中。這是對彼此的尊重,也是對那份情誼的保護。

我始終相信,斷琴之交的真義,並不是教我們輕易放棄,而是教我們如何更有智慧地去愛、去連結,並在必要時,更有尊嚴地去告別。它是一面鏡子,照出我們對真情真義的渴望,也映照出我們在人生旅途中,如何學習放手,如何與寂寞共舞,最終找到屬於自己的寧靜與完整。

常見問題與深度解析:關於「斷琴之交」的Q&A

Q1: 「斷琴之交」是不是說,我們就應該放棄那些有摩擦的朋友?

A1: 當然不是!這是一個常見的誤解。「斷琴之交」的核心概念,是針對那些極其深層次、心靈相通的「知音」關係。它所指的「斷」,並非簡單的摩擦或矛盾就能導致。一般的友誼,遇到摩擦或分歧,我們應該做的,是積極溝通、嘗試理解、尋求和解,甚至一起努力去修復關係。我的經驗是,大多數的友誼都是在磕磕絆絆中成長的,如果因為一點小摩擦就「斷琴」,那人生恐怕就沒幾個朋友了。

「斷琴之交」所強調的是,當一份知音關係,因為核心的精神共鳴已不復存在,或者像伯牙那樣,知音本身已離世,世間再無人能理解那份獨特的「琴音」時,為了維護這份情誼的純粹性和你內心的完整性,才選擇的一種極致的告別。這是一種「斷而後立」的智慧,是對那份獨特連結的極高尊重,而非輕易放棄。

Q2: 怎麼樣才能判斷一段關係是否已經達到了「斷琴」的程度?

A2: 判斷是否達到「斷琴」的程度,需要非常慎重的內省與考量,這可不是隨便下判斷的事情。最關鍵的指標是「精神共鳴的徹底消失」或「無人能懂的絕望感」。這不是說你們有了不同的看法,而是你們之間,曾經那種超越言語、心靈相通的默契,徹底消失了。無論你說什麼、做什麼,對方都無法再理解你內心深處的真正意圖和感受,反之亦然。

你可以問自己幾個問題:

- 我們是否已經窮盡了所有溝通和努力,但依然無法重新找回那份心靈契合?

- 當我分享最深層次的思想或情感時,對方是否感到茫然,甚至出現牴觸?

- 我們是否對人生、價值觀、核心信念有了不可調和的巨大分歧,且這些分歧已經嚴重影響了我們之間的深層連結?

- 與對方在一起時,我是否感到的不是放鬆和理解,而是持續的消耗和被誤解?

如果以上大多數答案都是肯定的,那麼這份關係可能就真的走到了「斷琴」的邊緣。但請記住,這是一個非常主觀且個人的判斷,不應該被輕易地用來評斷所有友誼。它適用於那些曾經非常深刻、甚至帶有宿命感的知音連結。

Q3: 「斷琴之交」聽起來有點悲觀,難道人際關係的最高境界就是告別嗎?

A3: 「斷琴之交」的確帶有悲愴的色彩,但它絕不代表人際關係的最高境界就是告別,也不是一種悲觀主義。相反,它是一種對真情真義的極致追求與昇華。它之所以流傳千古,正是因為它體現了伯牙對鍾子期那份獨一無二的知音情誼的最高致敬,以及對自我藝術追求的純粹堅持。

它啟示我們:

- 珍視當下: 正因為知音難求且易逝,所以更要珍惜那些當下能與你心靈相通的人。

- 尊重個體: 每個人都是獨立的個體,有其獨特的成長軌跡。關係的流動和變化是常態,學會接受和尊重。

- 超越形式: 真正的連結,有時候並不需要實體的維繫。那份曾經的精神共鳴,即使關係結束,依然可以存活在記憶和心中。

- 自我完整: 不將自己的幸福和價值完全依附於任何一段關係。學會自給自足,成為自己的知音,這才是真正的強大與自由。

所以,它並非悲觀,而是一種帶著清醒、帶著智慧的超脫。它提醒我們,生命的豐盛不僅僅在於擁有,更在於懂得如何放下與轉化。這份智慧,讓「斷琴之交」成為了關係哲學中的一個高光時刻,而非一個令人沮喪的終點。