新生兒哭鬧到底要不要去抱他:深度解析嬰兒哭聲的奧秘與父母的智慧應對

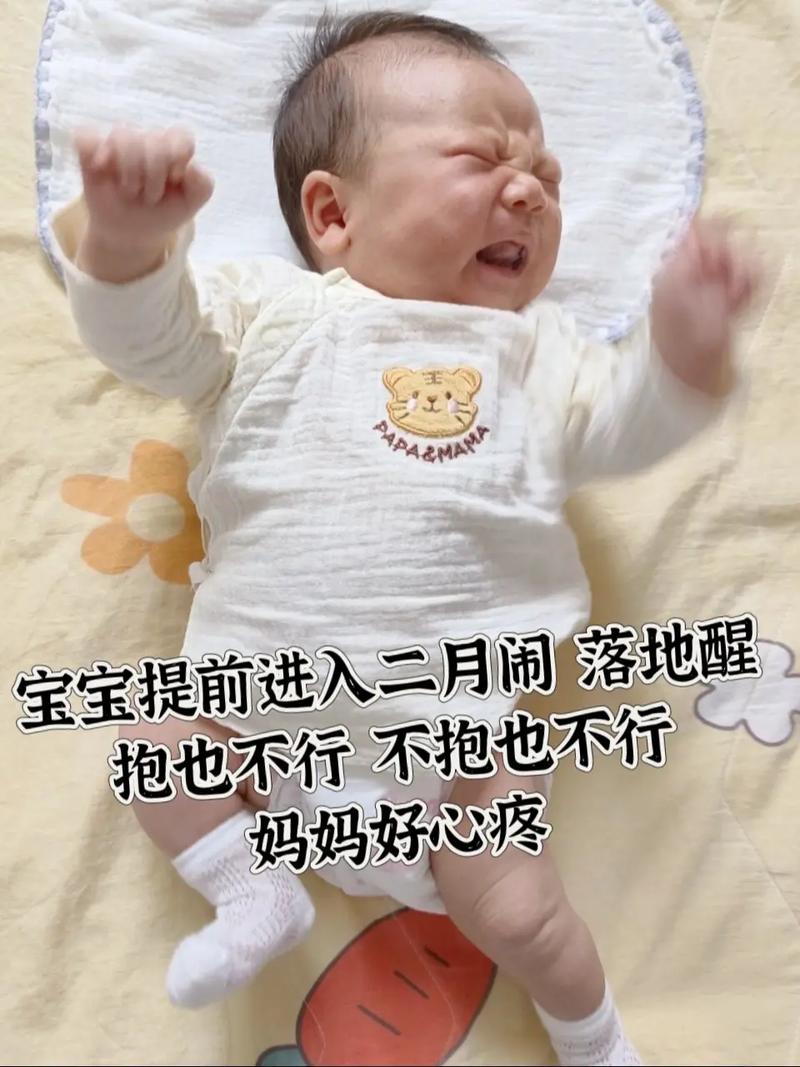

新手爸媽小雅最近遇到了一個讓她夜不能寐的困擾:新生兒哭鬧到底要不要去抱他?每次寶寶一哭,她就心疼得不得了,想立刻衝過去抱起來哄。可是,婆婆卻說:「不要一哭就抱,會把孩子抱習慣、抱壞了,以後更難帶!」這讓小雅感到左右為難,深怕自己的一個決定,會影響到寶寶未來的發展。相信許多新手父母都曾和小雅有著相同的焦慮與疑問,面對寶寶那撕心裂肺的哭聲,究竟該如何是好呢?

開宗明義地說,對於新生兒的哭鬧,在絕大多數情況下,我們都應該毫不猶豫地去抱他、安撫他。新生兒的哭泣不是在「操弄」父母,而是他們唯一表達需求、尋求連結的方式。抱起哭泣的寶寶,不僅能立即提供他所渴望的安全感與溫暖,更是父母與孩子建立親密連結、培養信任感的關鍵第一步。這不是在「寵壞」孩子,而是在「滋養」他,給予他成長所需的基本情感養分。

Table of Contents

嬰兒哭鬧:不是撒嬌,而是溝通的語言

寶寶呱呱墜地來到這個世界,一切對他們來說都是全新的、未知且充滿刺激的。他們還不懂得說話,也無法用肢體語言精確表達,於是哭聲就成了他們唯一的「麥克風」。每一種哭聲背後,可能都隱藏著不同的訊息。作為父母,我們的首要任務,就是學習解讀這些「加密」的訊號。

寶寶哭泣的常見原因,您讀懂了嗎?

我常跟朋友說,嬰兒的哭聲就像一套精密的密碼系統,要用心去解讀。通常,寶寶哭泣的原因不外乎以下幾種:

- 生理需求未被滿足:

- 肚子餓了:這是最常見的哭泣原因之一。通常哭聲會比較規律,可能伴隨著尋乳反應,小嘴巴不停地動,頭轉來轉去。

- 尿布濕了或便便了:濕冷的觸感會讓寶寶不舒服,哭聲可能聽起來有點抱怨或不適。

- 想睡覺了:寶寶過於疲憊時,會用哭泣來表達抗議,因為他們還不太會自己入睡。這種哭聲可能伴隨著揉眼睛、打哈欠,哭聲會比較惱人、尖銳。

- 太冷或太熱:寶寶對溫度敏感,體溫過高或過低都會讓他們感到不適而哭鬧。

- 渴望親近與安全感:

- 缺乏擁抱與撫慰:新生兒需要大量的肌膚接觸與擁抱,感受到父母的溫暖與存在。當他們感到孤單或不被注意時,就會用哭聲來召喚父母。

- 需要安全感:寶寶剛從溫暖的子宮出來,對外界感到陌生。被抱著、被緊緊地包覆著,會讓他們找回在子宮裡那種被包圍的熟悉感。

- 環境刺激不適:

- 過度刺激:燈光太亮、聲音太吵、太多陌生人圍繞,都可能讓寶寶感到不知所措、感官超載,進而哭鬧。

- 感到無聊或缺乏刺激:有時候寶寶也可能只是想被逗弄、想看看東西,覺得無聊了。

- 身體不適:

- 脹氣或腸絞痛:這是讓許多父母頭痛的問題。寶寶會突然大聲哭泣,哭得很急促、尖銳,身體弓起,臉漲紅。這通常在傍晚或夜間發生,難以安撫。

- 生病或疼痛:如果寶寶哭聲和平常很不一樣,特別尖銳、持續,或伴隨發燒、食慾不振、精神萎靡等症狀,就必須特別留意,這可能是生病的警訊。

- 發展性需求:

- 猛長期或發展里程碑:在某些成長階段,寶寶會突然吃得多、睡得少,情緒也容易變得不穩定,這可能是在經歷生理或認知上的快速發展。

破除迷思:「一哭就抱會寵壞孩子」?

「別一哭就抱,會把孩子寵壞了!」這句話,幾乎是每個華人家庭裡都會聽到的「育兒金句」。然而,對於新生兒來說,這卻是一個天大的誤解,而且可能對孩子產生負面影響。身為一位資深育兒觀察者,我可以很負責任地告訴您:新生兒,尤其是六個月以下的寶寶,根本無法被「寵壞」。

嬰兒的大腦發展與依附關係

現代神經科學和發展心理學的研究,早已徹底推翻了「寵壞論」。

- 依附理論的基石:英國心理學家約翰·鮑爾比(John Bowlby)提出的依附理論,強調嬰兒對主要照顧者(通常是父母)有著天生的依附需求。當嬰兒哭泣時,父母的及時回應和安撫,能讓嬰兒感到安全、被愛,進而形成「安全型依附」。擁有安全型依附的孩子,未來在探索世界時會更有自信,人際關係也會更好。我的觀察也印證了這一點,那些從小得到充分回應的孩子,長大後反而更獨立自主,因為他們知道,當他們需要幫助時,父母永遠都在。

- 壓力荷爾蒙的危害:嬰兒在哭泣時,體內會分泌大量的壓力荷爾蒙——皮質醇。如果哭聲長期得不到回應,皮質醇會持續飆升,這對新生兒仍在快速發育的大腦,尤其是掌管情緒和記憶的海馬迴,可能造成永久性的傷害,影響他們的認知發展和情緒調節能力。想想看,一個小小生命在恐懼和不安中獨自掙扎,那會是多麼的無助啊!

- 信任感的建立:當寶寶哭泣時,父母即時的擁抱和安撫,是在向他們傳遞一個訊息:「我是安全的,你是被愛的,你的需求會被滿足。」這種持續的正面回饋,讓寶寶對世界和照顧者建立起基本的信任感。這份信任,是他們未來健康成長、探索世界的基石。他們會學習到,世界是個安全的地方,他們可以放心去體驗。

所以,親愛的爸爸媽媽,請放心地去抱您的寶寶吧!每一次的擁抱,都是在為他們未來的心理健康和幸福奠定堅實的基礎。那不是寵溺,那是愛,是生命最原始的滋養。

智慧應對:解讀寶寶哭聲的行動指南

既然我們已經知道,新生兒哭鬧時抱他是正確的選擇,那麼更重要的是,我們如何智慧地去應對,學習解讀他們的「寶寶語」。這需要時間和耐心,但絕對是值得的。

安撫寶寶的步驟與清單

當您的寶寶開始哭泣時,不要慌張,深呼吸。您可以遵循以下步驟來判斷並安撫他:

- 靠近並觀察:

- 語氣詞:「啊,我的小寶貝,怎麼了呢?」輕聲細語,讓寶寶聽到您的聲音。

- 觀察:寶寶的表情、身體動作、哭聲的頻率和音量。是急促的尖叫?還是低沉的嗚咽?或是規律的間歇性哭泣?

- 逐一排除生理需求:

- 飢餓(Hunger):首先檢查餵食時間。距離上次餵奶多久了?如果超過兩三個小時,或是寶寶有尋乳反應,立刻嘗試餵奶。

- 尿布(Diaper):打開尿布檢查是否濕了或有便便。濕冷的尿布會讓寶寶很不舒服。

- 溫度(Temperature):摸摸寶寶的後頸或胸腹部,判斷他是太冷還是太熱。穿太多或太少都可能引起哭鬧。

- 給予身體接觸與安撫:

- 抱抱與輕拍:溫柔地將寶寶抱起,輕輕搖晃或輕拍他的背部。肌膚接觸對寶寶有神奇的安撫效果。

- 親餵/奶瓶餵:如果寶寶餓了,餵奶本身就是最棒的安撫。即使不餓,吸吮的動作也能讓他們感到滿足和安全。

- 口水巾/安撫奶嘴:如果寶寶有吸吮需求,可以試著給予乾淨的口水巾或安撫奶嘴。

- 袋鼠式護理/肌膚接觸:讓寶寶赤裸地趴在您的胸前,感受您的心跳和體溫,這對新生兒來說是極大的慰藉。

- 改變環境與情境:

- 輕柔晃動:輕輕地搖晃寶寶,或者坐在搖椅上,製造規律的晃動感。

- 白噪音:很多寶寶對白噪音(如吹風機、吸塵器、水流聲、甚至特製的白噪音機)有很好的反應,因為這讓他們想起子宮裡的聲音。

- 輕柔歌唱或說話:用您溫柔的聲音和寶寶說話或唱歌,他們的聽覺對父母的聲音特別敏感。

- 按摩與拍嗝:如果懷疑是脹氣,可以輕輕按摩寶寶的肚子,或讓他趴在您的手臂上輕拍背部幫助他拍嗝。

- 換個姿勢或場景:有時候只是換個抱姿,或者換個房間,寶寶的情緒就能平靜下來。

- 若非上述原因,考慮特殊狀況:

- 腸絞痛:如果寶寶在傍晚或夜間固定時段哭鬧不止,面部漲紅,身體弓起,可能是腸絞痛。這時候可以嘗試使用暖毛巾敷肚子、幫助排氣操,或尋求兒科醫師建議。

- 過度刺激:如果寶寶哭得歇斯底里,可能是接收了太多刺激。帶他到安靜、昏暗的房間,減少外部輸入。

- 疾病跡象:這是最需要警惕的。如果寶寶的哭聲聽起來特別虛弱、高頻尖銳、持續不止,且伴隨發燒、食慾不振、精神萎靡、膚色異常(如發紫、蒼白)、嘔吐或腹瀉等任何不尋常的症狀,請立刻尋求兒科醫師的專業診斷。寧可多跑一趟醫院,也別延誤了寶寶的健康。

那些能幫助父母應對哭鬧的神器與技巧

除了上述的基礎判斷與安撫步驟,我在育兒路上也發現了一些「小撇步」,對於安撫哭鬧的寶寶特別有效:

- 萬用包巾術:新生兒很喜歡被緊緊地包覆著,這會讓他們感覺像是回到媽媽的子宮裡,有種被保護的安全感。用正確的方式把寶寶包好,通常能有效減少無謂的哭鬧。記得選擇透氣、柔軟的材質喔!

- 神奇的「5S安撫法」(The 5 S’s):這是美國兒科醫生哈維·卡普(Harvey Karp)提出的方法,我自己也覺得超級實用!

- Swaddling(包覆):如前所述,緊緊包好。

- Side/Stomach Position(側臥/趴臥):將寶寶側抱或讓他趴在您的手臂上(注意安全,睡覺時仍需仰臥)。

- Shushing(噓聲):在寶寶耳邊發出大聲的「噓——」聲,音量要和寶寶的哭聲一樣大,甚至更大一點點,直到他平靜下來。

- Swinging(輕搖):輕柔地搖晃寶寶,但不是劇烈晃動。

- Sucking(吸吮):提供奶嘴、手指或讓他吸吮您的乳房(即使不餓)。

- 親餵的魔力:對於母乳寶寶,親餵幾乎是萬靈丹。不僅能滿足飢餓,更是最直接的肌膚接觸與情感連結。寶寶在乳房上總能找到最大的慰藉。

- 推車或背巾散步:有時候,換個環境、感受一點微風、看看不同的風景,也能讓寶寶的情緒好轉。推車和背巾都是帶寶寶出門的好幫手。

父母的心理健康:別忘了照顧自己

面對寶寶的哭鬧,尤其是那種長時間、原因不明的哭鬧,真的非常考驗父母的耐心和精神。我知道那種無助、疲憊甚至有些惱怒的感覺,完全是人之常情。在我的育兒經驗裡,曾有那麼幾個晚上,寶寶哭到聲嘶力竭,而我已經筋疲力盡到幾乎要跟著他一起哭了。這時候,照顧好父母自己的情緒和身心健康,變得異常重要。

- 尋求支援:不要害怕向伴侶、家人、朋友或專業人士尋求幫助。讓他們幫您抱一下寶寶,哪怕只是十分鐘,讓您去洗把臉、深呼吸,都能帶來很大的緩解。

- 合理分配輪班:如果可以,和伴侶協商好輪班,讓彼此都能有喘息的機會。尤其是在夜間,輪流照顧能有效減少疲憊感。

- 短暫的抽離:當您感到情緒即將崩潰時,請將寶寶放在一個安全的地方(如嬰兒床),然後離開幾分鐘,讓自己冷靜下來。這不是遺棄,這是負責任的表現,因為只有您先照顧好自己,才能更好地照顧寶寶。

- 接受不完美:沒有人是完美的父母,寶寶哭鬧是很正常的現象。不要自責,不要覺得自己做得不夠好。您已經盡力了,這就足夠了。

- 專業諮詢:如果您的情緒持續低落、焦慮,甚至出現憂鬱症狀,請務必尋求專業的心理諮詢師或醫師的幫助。產後憂鬱並不少見,尋求協助是勇敢的表現。

常見相關問題 Q&A

抱太久會不會讓寶寶變得很黏人,以後放不下來?

這是一個非常普遍的誤解。事實上,研究顯示,在嬰兒時期得到充分回應和擁抱的寶寶,長大後反而更具備安全感、更能獨立探索世界,也更不容易出現分離焦慮。這是因為他們在早期建立了對世界的信任,知道父母是他們堅實的後盾。他們學會了:當我需要時,愛是存在的。這種內在的安全感,會讓他們有能力在未來更自信地獨立面對挑戰,而不是因為缺乏安全感而過度依賴。

想想看,一個杯子如果被裝滿了水,它就不會再渴求水;而如果一直處於半空或空虛狀態,它才會一直尋求填滿。嬰兒也是如此,當他們情感上的需求被充分滿足時,他們會自然而然地從被動接受到主動探索,從依賴走向獨立。

寶寶哭一下就抱,是不是會養成「要抱抱」的習慣?

對於新生兒來說,哭泣不是一種「習慣」,更不是一種「操控」行為,而是他們生存和發展的本能需求。他們還沒有形成複雜的思考能力來「故意」哭泣以達到目的。他們的哭泣是反射性的,是身體對外界或內在不適的直接反應。

在生命最初的幾個月,寶寶需要大量的身體接觸和安撫來建立依附關係。每一次的擁抱都在傳遞「我是安全的,我被愛著」的訊息。早期對哭聲的快速回應,能讓寶寶學習到「當我需要時,我是被照顧的」。這種信任感是如此珍貴,它為寶寶日後發展出健康的自我概念和人際關係奠定了基礎。

隨著寶寶逐漸長大,發展出更多元的溝通方式,例如眼神交流、微笑、發出聲音、甚至揮手等,他們對「抱抱」的需求會自然地從生理性、反射性的需求轉變為情感性的、互動性的需求,並且開始學習用其他方式表達自己。到那時候,您再逐步引導他們學習等待和獨立,也會水到渠成。

大家都說「哭一哭就會自己睡著」,這是對的嗎?

這句話在育兒社群中經常被提及,通常是指「哭聲免疫法」(Cry It Out,CIO)或「不干預睡眠訓練」。對於新生兒(通常指六個月以下)來說,這種做法是非常不建議的。

正如前面提到的,讓新生兒長時間獨自哭泣,會導致他們體內的壓力荷爾蒙飆升,可能對大腦發育造成負面影響,並削弱他們對主要照顧者的信任感。新生兒的「哭一哭就睡著」,往往不是他們學會了獨立入睡,而是因為他們哭累了、精疲力盡了,或者更糟的是,他們明白了再怎麼哭也不會有人回應,於是選擇了「放棄」。這種無助和習得性無助感,會對他們的安全感和自信心造成長期影響。

對於年齡稍大的嬰幼兒(通常六個月以上,在諮詢兒科醫生確認無生理問題後),有時會在家長指導下嘗試溫和的睡眠引導方法。但即使是這樣,也絕非簡單的「讓他哭」那麼粗暴,而是會根據寶寶的反應逐步調整,並提供適當的安撫和支持。因此,對於最脆弱的新生兒階段,請務必給予即時且充滿愛的安撫。

我已經抱了、哄了、什麼都試了,寶寶還是哭,我該怎麼辦?

當您用盡所有方法,寶寶卻依然哭鬧不止時,那種挫敗感真的會讓人心力交瘁。這時候,請您務必保持冷靜,並考慮以下幾點:

- 重新檢查所有可能性: 有沒有可能是您忽略了某個細節?例如,尿布只是有點濕但還沒換,或是寶寶在親餵時沒吃到足夠的奶?再次確認生理需求。

- 尋求第二意見或支援: 如果有伴侶在旁,換手讓對方嘗試安撫,有時候寶寶只是需要換一張臉孔、換一種抱法。如果只有您一人,試著打電話給家人或信任的朋友,請他們來幫忙或給予精神支持。別獨自承受。

- 判斷是否為「腸絞痛」: 如果寶寶每天在固定時段(尤其傍晚或夜間)大哭,持續數小時,臉脹紅,身體弓起,很可能是腸絞痛。這是一種常見但原因不明的現象,雖然無法根治,但您可以嘗試腹部按摩、溫敷、排氣操、或在醫師指導下使用益生菌或水解配方奶來緩解。

- 觀察有無生病跡象: 如果哭聲和平常不同(如特別尖銳、虛弱),或伴隨發燒、食慾不振、嗜睡、嘔吐、腹瀉、皮疹等任何異常症狀,請立即就醫。這是最重要的,寧可小心謹慎,不可延誤就診。

- 放下寶寶,暫時休息: 如果您感到情緒即將失控,或者已經達到忍耐極限,請將寶寶安全地放在嬰兒床上,然後離開房間幾分鐘,讓自己冷靜下來。深呼吸、洗把臉、喝口水。短暫的抽離是為了更好地回歸,這絕不是放棄,而是對自己和寶寶負責。安全永遠是第一位的。

什麼時候可以開始考慮讓寶寶「哭一下」再抱?

這個「哭一下」的概念,通常在寶寶進入約四到六個月大以後,認知和情感發展相對成熟,且生理需求已得到滿足的前提下,才可能被家長考慮。在新生兒階段(0-3個月),他們的哭泣就是純粹的需求表達,不存在「故意」或「操控」。

當寶寶逐漸長大,他們會開始學習區分不同的情緒,也會發展出除了哭泣以外的溝通方式,例如咿呀學語、用手指向東西、伸出小手要求抱抱等等。此時,如果確定寶寶沒有任何生理不適,也不是因為孤單或缺乏安全感而哭泣,而是像在「抱怨」或「輕聲哼哼」時,父母可以嘗試短暫地觀察幾分鐘,給予寶寶一些獨立處理情緒的空間。

例如,寶寶可能只是睡醒了,但還沒完全清醒,有點不耐煩地哼哼,此時您可以先在床邊輕聲說話,讓他知道您在,給他一點點時間自己調整。但這需要極其細膩的觀察和判斷,並非鼓勵長時間讓寶寶哭泣。始終記住,任何的「等待」都必須基於對寶寶需求的充分理解和安全感的基礎之上。

總之,新生兒哭鬧,抱他是您能給予寶寶最珍貴的禮物。這份愛與回應,不僅僅是平息了當下的哭聲,更是為孩子未來建立起一個穩固的情感基礎,讓他們知道自己是被愛的、被保護的。育兒的路雖然充滿挑戰,但每一個擁抱、每一次的安撫,都是您與寶寶之間,最美好也最深刻的連結。相信自己的直覺,給予寶寶無限的愛吧!