捐血500cc算幾次?解密熱血俠客的捐血次數與健康迷思

「哎呀,阿華,你這次又去捐血了喔?捐了500cc耶,那這樣算兩次250cc嗎?」同事小美看著阿華手上的OK繃,好奇地問道。這問題,是不是也曾讓你感到困惑呢?在台灣,許多熱血的捐血人,對於捐血量與捐血次數的計算方式,總有些似是而非的理解。今天,就讓我們來好好聊聊,究竟捐血500cc算幾次,以及這背後有哪些你可能不知道的健康與知識!

首先,讓我們快速且精確地回答這個大家最關心的問題:

Table of Contents

捐血500cc,究竟算幾次?

其實啊,不管您捐的是250cc還是500cc的全血,在台灣的血液中心記錄上,都統一算作「一次」捐血行為。是不是很意外呢?因為對血液中心來說,每一次的捐血,從您踏入捐血室的那一刻起,到完成抽血、休息,整個流程都視為一個完整的捐血作業週期。他們要進行的篩檢、分離、保存與供應,都是以「單次捐血」為單位來處理的,並非單純以血液的容量來劃分次數喔!

這就好像你買了一張電影票,不管這部電影有多長,你都只算是「看了一次電影」一樣的道理啦。這個認定標準,不只簡化了行政作業,更重要的是,它著重於確保每次捐血行為的完整性與安全性。

深入剖析:捐血次數的認定標準與背後考量

為什麼台灣的醫療財團法人台灣血液基金會,會這樣計算捐血次數呢?這背後其實有很多層面的考量,不單單是為了方便,更是為了捐血人的健康與受血人的安全。

血液基金會的官方定義與運作邏輯

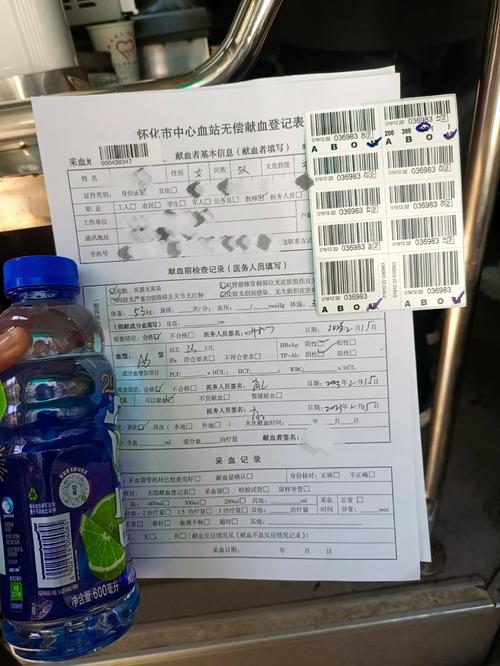

當你走進捐血站或捐血車,準備捐出你寶貴的熱血時,你會發現整個流程是相當嚴謹且標準化的。從報到、填寫問卷、身份核對、健康諮詢、量血壓、測血紅素,到實際抽血,最後到休息區補充點心,這整個過程都被視為一個獨立的「捐血單位」。無論你選擇捐250cc還是500cc,這些前置與後續的作業都是一模一樣的。

對血液基金會而言,每一次的血液採集,都需要耗費相當的人力、物力進行檢驗與後續處理。每一袋血液(無論250cc或500cc)都必須經過病毒篩檢(像是B、C肝、愛滋病毒等)、血型鑑定、抗體篩檢等等多項檢驗,以確保血液的安全無虞。這些檢驗成本與流程,並不會因為你捐250cc或500cc而有顯著差異。因此,將其統一計算為「一次」,是基於整個血液供應鏈的營運模式和成本考量。

我記得有一次,我在捐血車上,聽到一位護理師在跟一位第一次捐血的朋友解釋:「我們捐血中心啊,最重視的就是捐血人的健康跟用血病人的安全。所以每一次的捐血,我們都會很仔細地幫您做評估,然後捐完血也會有專人照顧,這個過程本身就是一個完整的服務喔!」這句話讓我印象很深刻,也更能理解為什麼是算「次」而不是「量」了。

安全第一:捐血間隔的嚴謹規定

雖然500cc和250cc都算一次,但可別誤會這表示你可以頻繁地捐500cc喔!台灣血液基金會對於全血捐血(就是捐完整的血液,不是分離術捐血)的間隔時間有非常明確且嚴謹的規定,這是為了讓你的身體有足夠的時間來恢復元氣,尤其是補回流失的紅血球和鐵質。

- 全血250cc: 捐血後需間隔兩個月才能再次捐血。

- 全血500cc: 捐血後則需間隔三個月才能再次捐血。

而且,男性和女性的全血捐血量也有所不同:男性每次最多可以捐500cc,每年捐血量不得超過1500cc;女性每次最多只能捐500cc,每年捐血量不得超過1000cc。這是考量到男女生理構造上的差異,特別是女性因為生理期,鐵質流失相對較多,所以會有更嚴格的限制。這些限制都是基於科學研究和長期觀察所得出的,目的就是為了保護捐血人的健康。

捐血量與您的身體:健康恢復與限制

談到捐血,許多人最關心的就是:「捐這麼多血,對身體會不會有影響啊?」特別是500cc,聽起來份量十足,好像會讓人元氣大傷?其實啊,我們的身體遠比你想像的還要聰明、還要強大喔!

身體的自我修復能力:你捐出去的血,很快就回來了!

當你捐出血液後,身體會立即啟動一連串的自我修復機制。這個過程大致可以分成幾個階段:

- 血漿的快速補充: 捐血後,最先被補回來的其實是「血漿」。血漿主要成分是水分和蛋白質,身體會在24-48小時內,透過吸收水分和合成蛋白質,迅速將血漿量恢復到正常水平。這也是為什麼捐血後建議多喝水的原因喔!

-

血球的逐步生成:

- 白血球和血小板: 這些血球的壽命較短,骨髓會持續製造,因此捐血後補充的速度相對較快,幾天內就能恢復正常。

- 紅血球: 這就是大家最關心的部分了!紅血球的壽命大約是120天,骨髓需要時間才能完全補齊流失的紅血球。一般來說,紅血球完全恢復需要大約2到3週的時間。這也是為什麼捐血中心會要求捐血間隔較長的原因,就是要讓你的骨髓有足夠的時間「加班」製造新的紅血球。

- 鐵質的吸收與儲備: 紅血球的核心成分是血紅素,而血紅素需要「鐵質」來合成。每次捐血都會流失一部分鐵質,所以身體會從食物中更有效地吸收鐵質,並從體內的鐵質儲備中調動。這也是為什麼在每次捐血前,護理人員都會測量你的血紅素,確保你的鐵質儲備足夠。如果你有長期捐血的習慣,血液基金會也會建議你適度補充鐵質含量較高的食物,像是紅肉、菠菜、豆類等,來幫助身體更好的恢復。

250cc與500cc的生理影響差異

雖然捐血500cc聽起來比250cc多了一倍,但對於一個健康的成年人來說,無論是250cc還是500cc,所流失的血液量都只佔全身總血量的很小一部分(約5%到10%)。我們的身體擁有驚人的代償能力,能夠應對這種程度的血量流失。

- 短期感受: 捐500cc後,有些人可能會比捐250cc後稍微感覺更疲倦一些,或者更容易有頭暈的感覺。這通常是因為血壓的暫時性下降和身體正在啟動恢復機制所致。但只要好好休息、補充水分和營養,這些不適感很快就會消失。

- 長期影響: 只要你符合捐血資格、遵守捐血間隔,並且在捐血前後都做好身體的照顧,無論是捐250cc還是500cc,對健康都不會有長期的負面影響。反之,有研究指出,適度且規律的捐血,甚至可能對心血管健康有潛在益處(當然,這不能取代專業醫療建議喔)。

我個人在捐500cc的時候,確實會比捐250cc後多休息個半小時,然後回家後會特別多喝水,並在飲食上多攝取一些蛋白質和蔬菜。我覺得這就像是跑了一趟長距離馬拉松,跑完後更需要好好補充能量一樣,身體會回饋給你的!

捐血不只算次數:更重要的是這份「心意」與「效益」

雖然我們一直在討論捐血500cc算幾次這個技術性的問題,但我想,對於每一位願意伸出手臂的捐血人來說,次數的計算或許只是其次,真正重要的是那份無私奉獻的「心意」,以及因此而帶來的巨大「效益」。

每一次的付出,都是生命的延續

想像一下,在醫院裡,正有病人因為重大手術、意外創傷、癌症治療、血液疾病等原因,急需輸血救命。當他們性命垂危,等待著那一袋珍貴的血液時,你的捐獻,就成了他們生命中的希望。

每一袋血液,無論是250cc還是500cc,都可能被分離成紅血球、血漿、血小板等不同成分,用於不同的治療。你捐出的一袋血,或許能拯救一位車禍傷患的性命,或許能讓一位正在化療的癌症病患獲得重生的機會,又或者能幫助一位正在與血液疾病搏鬥的孩子度過難關。這份影響是巨大且深遠的,遠遠超越了數字上的計算。

我曾經在捐血中心看過一面牆,上面貼滿了來自受血病患家屬的感謝信,有小朋友稚嫩的筆跡,也有長輩感恩的字句,讀來真的讓人很感動。那一刻,你就會明白,自己捐出的不只是一袋血,更是一份希望、一個家庭的完整。這份成就感,是任何金錢都買不到的。

捐血對捐血人自身的潛在益處

除了幫助他人,定期捐血對捐血人自己,其實也有一些額外的好處喔!

- 定期免費健康檢查: 每次捐血前,血液基金會都會為你進行一系列的健康檢查,包括血紅素、血壓、體重、肝功能(ALT)、以及B肝、C肝、愛滋病、梅毒等病毒篩檢。這些數據會回饋給你,讓你對自己的健康狀況有基本的了解。這根本就是一份超級棒的「定期健康報告」,讓你免費掌握身體的第一手資訊,有異常也能及早發現。

- 促進新陳代謝: 有些研究認為,適度的捐血可以促進身體的新陳代謝,刺激骨髓造血功能,讓身體保持在一個活躍的狀態。不過,這並非主要的健康益處,主要還是體現在透過篩檢對健康的監控。

- 心理層面的滿足感: 捐血是一種利他行為,當你想到自己的血液能夠幫助到他人時,那種內心的喜悅和滿足感,是無價的。這種正向的情緒,對身心健康也是非常有益的。

在我看來,捐血不僅僅是救人,也是一種自我關懷。它讓你更了解自己的身體,也讓你感受到付出所帶來的溫暖和力量。這種互惠的關係,真的讓人很喜歡。

常見捐血疑問大解析

說了這麼多,我相信大家對捐血500cc算幾次這個問題,以及捐血的意義與影響,應該都有更清楚的認識了。但關於捐血,大家肯定還有很多問題想知道,我把一些常見的疑問整理出來,希望能幫大家解惑!

Q1: 為什麼有250cc和500cc兩種捐血量?

會設定兩種捐血量,主要是為了兼顧不同的身體狀況和用血需求。250cc的捐血量相對較少,適合初次捐血者、體重剛好達到標準但較輕的捐血人,或是希望捐血間隔較短的人。它提供了一個較低的門檻,鼓勵更多人參與。

而500cc則是為了應對臨床上較大的用血需求。例如,一場重大手術可能需要好幾袋的紅血球,如果每一袋都是250cc,那就需要動用到更多捐血人的血袋,增加交叉感染的風險。因此,500cc的單次捐血量,可以在一定程度上減少輸血人接觸不同捐血人血液的次數,降低輸血風險,同時也更有效率地滿足病患需求。當然,前提是捐血人本身的體重和健康狀況都符合更嚴格的標準。

Q2: 捐血前需要注意什麼?

捐血前的準備非常重要,這直接關係到你捐血過程的舒適度,以及血液的品質。

- 充足睡眠: 捐血前一晚一定要睡飽,至少6-8小時,這樣精神狀態才會好。

- 均衡飲食: 捐血前不要空腹,要吃飽,但避免油膩的食物,像是炸雞、滷肉飯等,因為高脂肪食物可能會讓血漿產生乳糜,影響血液檢測結果。多吃清淡、營養的食物,像是麵包、粥、水果等。

- 補充水分: 捐血前多喝水,讓身體有足夠的水分,可以幫助血管充盈,讓抽血過程更順利,也能減少捐血後頭暈的不適感。

- 保持健康: 如果你感冒、發燒、拉肚子,或是身體有任何不適,都千萬不要勉強捐血。等到身體完全康復後再去,這樣對自己和受血人都是最好的。

- 確認資格: 了解捐血資格,例如體重、年齡、用藥史、旅遊史等,避免白跑一趟。

Q3: 捐血後該怎麼照顧自己?

捐血後的照顧跟捐血前的準備一樣重要,好好休息才能讓身體快速恢復。

- 原地休息: 捐血完不要馬上起身,先在椅子上休息5-10分鐘,等身體適應了再緩慢起身。

- 補充水分與點心: 血液基金會通常會提供飲料和餅乾,記得吃完喝完再離開。

- 傷口按壓: 護理師會在針孔處貼上棉花和膠帶,要持續按壓約5-7分鐘,確保完全止血,避免瘀青。2小時後才能移除膠帶。

- 避免劇烈運動: 捐血後當天避免提重物、搬東西或進行劇烈運動,讓手臂和身體有充分的休息。

- 多喝水: 持續補充水分,幫助血漿量迅速恢復。

- 注意狀況: 如果感到頭暈、噁心、虛弱,請立刻找捐血站工作人員協助。回家後如果針孔處有異常腫脹、疼痛,或是持續性頭暈,也要儘快就醫。

Q4: 捐血會不會影響健康?會不會貧血?

對於健康的成年人來說,只要符合捐血資格並遵守捐血間隔,捐血是安全的,並不會影響健康,也不會導致貧血。我們的身體有非常強大的造血功能,骨髓會不斷地製造新的血球來替換老舊的血球。當你捐血後,身體會自動感應到血量減少,並啟動造血機制加速補充。

至於「貧血」,它通常是指血紅素或紅血球數量不足的狀態。每次捐血前,護理師都會仔細測量你的血紅素,確保你目前的血紅素數值是在安全範圍內。如果數值太低,就不能捐血。這是一種保護機制,確保你不會因為捐血而導致或加重貧血。所以,只要符合資格,你就不必擔心會因此貧血。

Q5: 男性跟女性的捐血頻率一樣嗎?

男性和女性的捐血頻率確實有所不同,這主要是基於生理構造的差異和鐵質儲備的考量。

在台灣,根據台灣血液基金會的規定:

- 男性: 每次捐250cc全血,間隔兩個月;每次捐500cc全血,間隔三個月。一年內的捐血總量不得超過1500cc。

- 女性: 每次捐250cc全血,間隔兩個月;每次捐500cc全血,間隔三個月。但一年內的捐血總量不得超過1000cc。

女性因為每個月的生理期會流失鐵質,所以身體的鐵質儲備量通常會比男性少。因此,為了確保女性捐血人的健康,血液基金會對女性的年度捐血總量有更嚴格的限制。這也是為什麼在捐血前,女性的血紅素標準會比男性稍微高一些,因為需要確認有足夠的鐵質來支持捐血後的造血需求。

Q6: 捐血後會不會發胖或變瘦?

「捐血會變胖」或「捐血可以減肥」都是常見的迷思,其實捐血本身對體重沒有直接的影響。

- 不會變胖: 捐血後,身體為了補充流失的血液,會消耗一些能量來加速製造血球,但這個能量消耗量其實非常有限,遠遠不足以讓你達到「減肥」的效果。有些人捐血後覺得餓,吃了比較多東西,那才可能是導致體重增加的原因,而不是捐血本身。

- 不會變瘦: 同理,單純的捐血行為並不會讓你變瘦。體重的變化主要還是取決於你的飲食攝取和運動量。

所以,別把捐血當作減肥或增肥的手段,它的主要目的還是救人一命,功德無量!保持均衡飲食和適度運動,才是維持理想體重的王道啦。

結語:每一次都是生命的禮讚

透過今天的深入解析,我想你已經很清楚捐血500cc算幾次這個問題的答案了:就是「一次」!而這背後的邏輯,其實都圍繞著一個核心:確保捐血人的健康與受血人的安全。

每一次捐血,無論是250cc還是500cc,都是你我生命中的一份禮讚。它不只是一袋冰冷的血液,更是承載著愛與希望的活水。當你下次看到捐血車、走進捐血站時,希望你能夠更了解這份行動的重量與意義。如果你符合資格,真心鼓勵你一起加入熱血俠客的行列,伸出你的手臂,讓愛與生命的力量,不斷地傳遞下去。因為你的每一次付出,都可能改寫一個生命的故事,讓世界因你的存在而更加美好!