戶籍手抄本是什麼?深度解析台灣戶政變革與其重要性

你是不是也曾遇過這樣的情況?家裡長輩突然提起「戶籍手抄本」,說那是他們那時候的「身分證」,裡面寫著好多家族的秘密,聽得你一頭霧水,心想那究竟是個什麼東西?又或者,你在尋根溯源、整理家族史時,偶然間聽到這個詞彙,卻不知道它代表著什麼,又該從何查起?別擔心!今天,我們就來好好聊聊這個既神祕又充滿歷史感的「戶籍手抄本」,帶你一窺台灣戶政制度的發展,以及這份看似老舊的文件,為何在現今依然具有不可取代的價值。

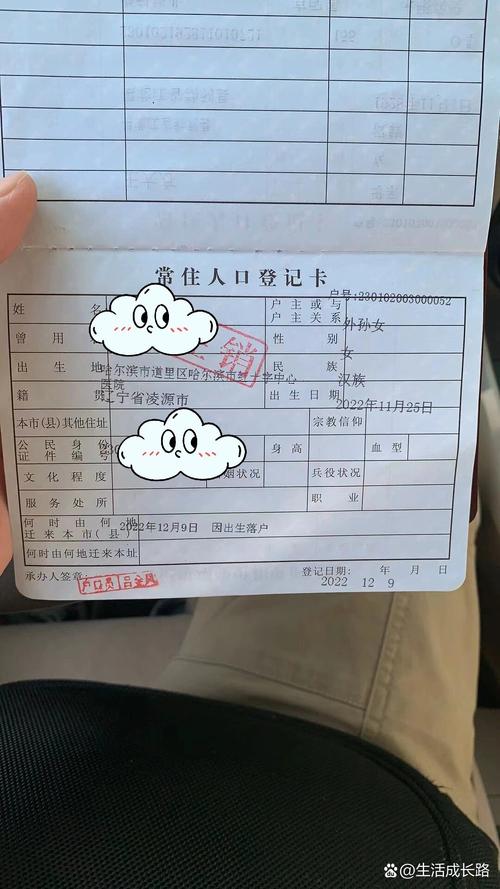

那麼,究竟戶籍手抄本是什麼呢?簡單來說,它就是台灣在電腦化戶政系統尚未普及之前,戶政事務所人員以人工手寫方式,逐筆記錄每一戶家庭成員基本資料、籍貫、職業、學歷,以及各種戶籍異動(如出生、死亡、結婚、遷徙等)的原始紙本文件。你可以把它想像成一本巨大、厚重的家族日誌,記載著一個家庭從日治時期到民國中後期的所有重要人生軌跡。它不只是一份單純的戶籍資料,更是台灣社會變遷、人民生活點滴最真實、最原始的見證,蘊含著豐富的歷史與文化價值。

Table of Contents

什麼是戶籍手抄本?核心概念解析

「戶籍手抄本」這個詞,聽起來就帶著一股舊時光的味道,對吧?它不像我們現在習慣的戶籍謄本那樣,是由電腦列印出來的制式化文件。戶籍手抄本,顧名思義,就是完全依賴人工,一筆一劃地謄寫、記錄。這份文件是過去戶政事務所最核心的業務基礎,承載著每一位民眾最基本且詳盡的身份資訊。

想像一下,在那個沒有電腦、沒有網路的年代,當一個孩子呱呱落地,或是有人結婚、遷徙、甚至是離世,戶政人員會拿出一本厚厚的冊子,用墨水筆工整地寫下這些變動。這些冊子,就是我們現在所說的「戶籍手抄本」。它通常是以「戶」為單位進行編列,每一戶都有一頁或數頁專屬的記載空間。所以,當你在討論「戶籍手抄本是什麼」的時候,你談的其實不只是一張紙,而是一套嚴謹且龐大的手寫記錄系統。

它的內容可謂包羅萬象,不只是姓名、出生年月日這些基本資訊喔!舉凡戶長的姓名、與戶內其他成員的關係、每個人的籍貫(在日治時期會記載「原籍」)、職業、教育程度,甚至是婚姻狀況(什麼時候結婚、和誰結婚、有沒有離婚)、收養、認領等重要的人生事件,都會詳盡地記載在其中。最特別的是,手抄本上會有一個「記事」欄位,戶政人員會在這裡寫下非常詳細的異動原因和日期,有時候還會加上一些備註,這些手寫的記錄往往比現代的電腦謄本更有溫度,也更具研究價值。

以我的個人經驗來說,曾經在協助朋友尋找他祖父日治時期的資料時,發現那份手抄本上,竟然記錄了他祖父當年因為參加某個活動而被「除戶」的簡短註記,雖然只是幾個字,卻為家族歷史的研究提供了極其珍貴的線索。這就是手抄本的魅力所在——那些看似不起眼的筆跡,可能隱藏著家族數十年的風霜與故事。

與現行電腦化戶籍謄本最大的不同點在於,手抄本是一種「原始登記」的形態,它直接反映了當時戶政人員的記錄方式和習慣。而現在的戶籍謄本,則是從電腦資料庫中列印出來的「複製件」,雖然精準、快速,但在歷史細節和原始風貌上,就少了那麼一點點韻味。

台灣戶政制度的演進:從手抄到數位化

要真正理解戶籍手抄本是什麼,我們就不得不回溯台灣戶政制度的百年歷史。這段演進史,本身就是台灣社會發展的一個縮影,從手寫時代的樸實,到數位時代的便捷,每一步都充滿了時代的印記。

日治時期的戶口調查簿:戶政的濫觴

台灣戶籍制度的現代化,其實可以追溯到日治時期。日本殖民政府為了更有效率地統治和管理台灣人民,引進了相當細緻的「戶口調查簿」制度。這套制度非常嚴謹,詳細記錄了每戶家庭的成員、性別、出生、死亡、籍貫、職業,甚至還有血型、指紋等(雖然指紋後來較少見於常見謄本上)。這些早期的戶口調查簿,就是戶籍手抄本的雛形,也是目前許多人追溯日治時期家族史的重要依據。

當時的戶口調查簿,其目的不只是為了人口管理,更與徵兵、課稅、資源分配等行政事務緊密相關。每一筆資料都由戶政人員親自到府查訪、手寫記錄,務求精準無誤。這也使得這些早期的手抄本資料,具有極高的真實性和參考價值。

國民政府遷台後的戶籍登記與手抄本的黃金時代

國民政府遷台後,雖然戶籍制度有所調整,但手寫記錄的傳統依然延續。尤其是在缺乏現代資訊科技的年代,戶籍手抄本成為了維繫社會秩序、管理人口流動最基礎也最重要的工具。那個時期,戶政事務所裡堆滿了一本本厚重的戶籍手抄本,它們是每天工作最主要的「檔案」。

- 資料量龐大: 隨著人口增長、社會活動日益頻繁,手抄本的數量和記錄的複雜度也隨之增加。

- 手寫錯誤難免: 人工抄寫難免會有筆誤、字跡不清的問題,這在後來的資料轉換中也造成了一些困擾。

- 查詢困難耗時: 要查詢特定年代、特定人士的資料,戶政人員必須從茫茫書海中,一本一本翻找,耗費大量時間和人力。我聽戶政前輩分享過,以前光是找一份除戶謄本,可能就要花上半天甚至一天的時間,因為要從好幾十年前的舊籍簿開始,一路追溯。

這些挑戰,也促使台灣戶政制度開始思考轉型,邁向數位化。

走向數位化:從手抄到電腦的歷史性變革

台灣戶政系統的電腦化,是一個漫長且艱鉅的過程。從1980年代末期開始規劃,到1990年代中期全面實施「全國戶役政資訊系統」,這是一個劃時代的里程碑。

- 初期階段: 許多戶政事務所會先將舊的手抄本資料逐步轉錄到電腦系統中。這個過程極其浩大,需要大量的人力進行資料輸入與校對,確保資料的正確性。

- 全面連線: 隨著資訊系統的完善,全國戶政事務所的資料庫得以互聯互通,民眾可以在任何一個戶政事務所申請到全國各地的戶籍謄本,大大提升了行政效率和便民程度。

儘管電腦化帶來了巨大的便利,但這並不代表戶籍手抄本就此失去價值。相反地,許多在電腦系統中簡化的「記事」內容,或是早期電腦化轉錄時未能完全保留的細節,在原始的手抄本中卻能找到。因此,對於歷史研究者、尋根者來說,戶籍手抄本仍然是不可或缺的寶貴資源。它就像一座活生生的時間膠囊,封存著那個年代的筆觸、那個年代的故事,以及那個年代的社會樣貌。

戶籍手抄本的內容構成與資訊深度

談到戶籍手抄本是什麼,就不能不詳細探究它裡面究竟裝了哪些寶貴的資訊。這份手寫的文件,其資料的深度和廣度,有時候甚至超越了我們現在習以為常的電腦化謄本,它提供了更豐富的人文脈絡和歷史細節。

一份典型的戶籍手抄本,通常會包含以下幾個主要區塊的資訊:

- 戶主資訊:

- 戶主姓名: 記載該戶的戶長姓名。

- 與戶長關係: 戶內其他成員與戶長的親屬關係(例如:妻、男、女、媳、孫、父、母等)。

- 出生年月日: 每個人的出生日期。

- 出生地: 每個人的出生地點。

- 個人基本資料:

- 性別: 男或女。

- 籍貫(原籍): 在日治時期,這是一個非常重要的欄位,會詳細記載原籍地。這對於理解家族的遷徙歷史尤其重要。國民政府來台後,籍貫欄位依然存在,但其定義和重要性有所變化。

- 職業: 記載當時的職業,這能反映出當時的社會經濟狀況和個人背景。例如:農、工、商、公務員、教師等。

- 教育程度: 例如:識字、公學校畢業、師範學校畢業等,這是了解當時社會教育普及程度的重要指標。

- 婚姻狀況: 記載已婚、未婚、離婚、喪偶,以及配偶的姓名和相關登記日期。

- 父母姓名: 每個人的父親和母親的姓名。

- 配偶姓名: 如果已婚,會記載配偶的姓名。

- 子女姓名: 戶內所有子女的姓名、出生日期等。

- 戶籍異動記錄(記事欄):

這是戶籍手抄本最精華、也最具獨特價值的部分。它以編年體的方式,詳細記錄了該戶及戶內成員的各種變動,例如:

- 出生登記: 何時、何地出生。

- 死亡登記: 何時、何地死亡,有時甚至會簡略記載死因。

- 結婚登記: 何時、和誰結婚,以及結婚登記的日期。

- 離婚登記: 何時、和誰離婚,以及離婚登記的日期。

- 遷入遷出: 詳細記錄遷入或遷出的日期、原因,以及遷往或遷自的地址。這對於追溯家族居住地的變遷非常有幫助。

- 收養/認領: 記載收養或認領關係的建立與解除。例如,早期社會常見的「過繼子」或「招贅」等特殊家庭關係,都會在此欄位有詳細的註記。

- 更正/更名: 如果有姓名或資料更正,也會在此記錄。

- 其他備註: 有時候戶政人員會根據實際情況,手寫一些特別的備註,這些資訊可能不在標準的欄位中,卻能提供非常個人化的歷史背景。

手抄本的詳細程度與現代戶籍謄本的差異

相比於現代的電腦化戶籍謄本,手抄本在某些方面的資訊深度是無可比擬的。電腦化謄本在追求效率和標準化的過程中,往往會將記事內容簡化,只留下重要的事件名稱和日期,而早期的手抄本則會用更接近白話的方式描述事件始末,字裡行間流露出那個時代的社會風氣和習慣。例如,早期的手抄本對於「原籍」的記載,會比現在的「出生地」更為精確,它代表著家族的真正根源。

再舉個例子,以前的「招贅」或「過繼」等特殊家庭型態,在手抄本上的記載會非常明確,連帶關係也會解釋得清清楚楚。但在現在的戶籍謄本中,這類關係可能就只會顯示為「養子」或「女婿」等,少了那些背景故事。這些都是手抄本的獨特魅力。

我曾經看過一份祖先的戶籍手抄本,上面竟然還記載著他早期參加抗日活動後被通緝的簡短記錄,雖然只有寥寥數語,卻讓我對祖先的生平有了全新的認識,這是在任何官方檔案中都難以直接找到的。這也驗證了,戶籍手抄本是什麼,它不僅是冰冷的資料,更是活生生的生命史。

為什麼戶籍手抄本如此重要?實用價值與歷史意義

當我們充分了解了戶籍手抄本是什麼以及它的內容構成後,你或許會好奇,在數位化時代,為什麼這份老舊的手寫文件仍然被許多人視為寶藏,具有不可取代的重要性呢?它的價值遠不止於一份官方文件,更是串聯過去與現在的橋樑,承載著豐富的歷史、文化與情感。

尋根與宗親關係研究的基石

對於許多有志於尋根、修族譜的人來說,戶籍手抄本簡直是無價之寶。它是追溯家族源流、釐清血緣關係最權威、最直接的第一手資料。透過手抄本上詳細的出生、死亡、婚姻、收養、遷徙記錄,你可以一步步地往上追溯你的祖輩,了解他們來自哪裡、何時遷徙、和誰結為連理、生下哪些子女。

在過去,資訊不流通,家族分散各地後,許多親屬關係會逐漸模糊。而手抄本,特別是那些涵蓋數代人的舊戶籍謄本,能夠幫助你重建家族樹,確認失散已久的宗親關係。這不只是一種歷史的考證,更是一種情感的連結,讓你對「我是誰、我從哪裡來」有了更深刻的認識。我曾聽一位朋友說,他透過手抄本上的紀錄,成功找到了一位失散近百年的遠房親戚,那種感動是難以言喻的。

歷史研究與社會變遷的第一手資料

對於歷史學者、社會學家而言,戶籍手抄本更是研究台灣社會變遷的珍貴史料。它提供了:

- 人口結構的演變: 從手抄本中可以分析不同時期的人口出生率、死亡率、平均壽命,以及年齡結構的變化。

- 職業分佈與經濟發展: 職業欄位的記載,能反映出不同年代主要的經濟活動、產業結構,以及社會階層的流動。例如,日治時期農民的比例可能很高,而隨著工業化進程,工商業者的比例會逐漸增加。

- 社會風俗與家庭型態: 透過婚姻、收養、遷徙等記錄,可以觀察到當時的婚嫁習俗、家庭倫理觀念(如:入贅、童養媳、過繼子等現象),以及人民遷徙的 patterns,這些都是了解歷史時期社會面貌的重要線索。

- 公共政策的影響: 某些時期的人口政策、健康衛生措施等,也可能間接反映在手抄本的數據上。

這些手寫的數據,比任何教科書上的描述都來得生動和真實,是「活的歷史」。

法律與權益證明的重要輔助

儘管現代戶籍謄本已全面電腦化且具備法律效力,但在某些特殊情況下,特別是涉及早期的繼承、土地權利歸屬、祭祀公業等法律事務時,原始的戶籍手抄本或基於其轉換而來的舊戶籍資料(如:日據時期戶口調查簿謄本、除戶謄本)仍可能被要求作為輔助證明。

例如,要證明某塊土地在數十年前由哪位祖先所持有,並追溯其繼承鏈,早期的戶籍資料就顯得尤為關鍵。因為那時候的土地登記資料,很多是與戶籍資料互相參照的。雖然不能直接作為唯一的法律依據,但它能提供強有力的佐證,幫助釐清複雜的權益關係。

文化與情感連結的紐帶

在我看來,戶籍手抄本不僅僅是一份冷冰冰的官方紀錄,它更是一種文化載體和情感連結。每一頁的筆跡,都承載著戶政人員的辛勞,也見證著祖輩們的生活痕跡。當你翻閱一份除戶謄本,看著上面記載著祖父的出生、求學、結婚、生子,乃至於最終除戶的日期,那份厚重的歷史感和家族傳承的意義,會油然而生。

它提醒我們,今天的我們是站在過去的基礎上。這些手寫的字句,是祖先們真實存在的證明,也是我們追尋家族記憶、傳承文化血脈的重要媒介。這就是戶籍手抄本是什麼最深層的意義——它不只是一張紙,更是一部濃縮的家族史詩。

如何查詢戶籍手抄本資料?管道與注意事項

瞭解了戶籍手抄本是什麼以及它的重要性後,你可能已經迫不及待想知道:那麼,我該如何查詢或取得這些資料呢?首先要釐清一個觀念:戶籍手抄本的原始文件本身是不對外開放查詢或影印的,因為它們是戶政事務所的原始檔案,受到嚴格的保管。我們通常所能申請到的,是基於這些手抄本內容所轉換或列印出來的「戶籍謄本」或「除戶謄本」。

查詢管道:從戶政事務所到檔案管理局

- 全國任一戶政事務所:申請戶籍謄本(含除戶謄本、日據時期戶口調查簿謄本)

這是最主要也最直接的查詢管道。台灣的戶政系統已全面連線,你可以在全國任一戶政事務所申請到需要的戶籍謄本,包括現行的戶籍謄本、過去的除戶謄本,以及日治時期的戶口調查簿謄本。這類謄本的內容,就是從原有的手抄本資料數位化而來的。

- 除戶謄本: 記載已遷出或已死亡人口的戶籍資料。如果你想追溯祖輩的資料,這會是非常重要的文件。它能完整呈現個人或家庭在某個時間點的戶籍狀態及異動歷程。

- 日據時期戶口調查簿謄本: 這是專門用來查詢日治時期資料的謄本,內容源自當時的手抄戶口調查簿。如果你想追溯到1945年以前的家族史,這份謄本是關鍵。

- 國家發展委員會檔案管理局:查詢已移轉檔案

部分早期、具有特殊歷史意義或已達到一定年限的戶籍檔案(包括一些手抄本的原始文件或高解析度掃描件),可能會依據《檔案法》移轉至國家發展委員會檔案管理局典藏。檔案局會定期將這些珍貴檔案數位化並對外開放查詢。不過,這通常適用於更久遠、更具研究性質的資料,且查詢方式與戶政事務所略有不同。

- 查詢範圍: 主要為日治時期至國民政府遷台初期,具保存價值之戶籍資料。

- 查詢方式: 可透過檔案局的網站查詢目錄,或親自前往檔案局閱覽。

- 學術研究機構/圖書館:部分數位化資料或研究成果

有些大學、歷史研究所、或地方文獻館,可能會收藏或數位化部分地區的戶籍手抄本資料,作為學術研究之用。這些資源通常需要透過圖書館查詢系統或直接聯繫相關單位來了解。它們可能不提供完整的謄本申請,但能提供研究線索或部分資料的檢視。

申請條件與所需文件:個資保護是重點

由於戶籍資料屬於個人隱私,因此查詢和申請都有嚴格的規定,以確保個人資料的保護。你通常需要符合以下身分才能申請:

- 本人: 查詢自己的戶籍資料。

- 直系血親: 父母、子女、祖父母、孫子女等。

- 配偶。

- 利害關係人: 例如,涉及法律訴訟、繼承等,需提供相關證明文件來證明與當事人的利害關係。

所需文件:

- 身分證明文件: 申請人本身的國民身分證、駕照或護照。

- 關係證明文件: 如果是替他人申請,需提供能證明與當事人關係的文件,例如:戶口名簿、其他戶籍謄本、出生證明、結婚證明等。

- 利害關係證明文件: 若為利害關係人,則需提供足以證明其利害關係的相關文件,如判決書、契約書等。

- 印章: 或本人簽名。

- 委託書(如適用): 如果委託他人代辦,代辦人除了自己的證件外,還需攜帶委託書及被委託人的證件。

申請流程與注意事項

申請流程:

- 臨櫃申請: 攜帶上述文件,前往任一戶政事務所的櫃檯辦理。這是最常見且便捷的方式。

- 網路預約: 部分戶政事務所或地區會提供網路預約申請,但通常仍需本人親自前往領件或驗證。

- 線上申請(受限): 目前線上申請戶籍謄本主要針對現行戶籍資料,對於歷史久遠的除戶謄本或日據時期資料,通常仍需臨櫃辦理,以確保資料的正確性和身分驗證。

注意事項:

- 資料完整性: 越是久遠的資料,因為手寫記錄、紙本保存等因素,可能會有字跡模糊、部分缺損或轉錄錯誤的情況。戶政事務所會盡力提供最完整的資料,但也要有心理準備。

- 個資保護: 戶政單位對於個人資料保護非常重視,因此在申請時會嚴格審核申請人的資格和證明文件。不要試圖透過不合法的管道獲取資料,以免觸法。

- 收費標準: 申請戶籍謄本會收取一定的規費,通常每張數十元不等。具體費用請洽戶政事務所。

- 明確需求: 在申請時,務必清楚說明你需要查詢的年代、目的,以及你與當事人的關係,這有助於戶政人員更快速地找到你所需的資料。例如,如果你要尋根,可以說明需要從某個年代開始往上追溯的除戶謄本。

總之,查詢戶籍手抄本資料,雖然無法直接拿到原始手抄本,但透過申請其「轉換版」的謄本,你依然能接觸到那些寶貴的歷史資訊。這是一個細膩而嚴謹的過程,但當你拿到那份記載著祖先足跡的謄本時,你會發現這一切的努力都是值得的!

戶籍手抄本與現代戶籍謄本的異同比較

為了讓你更直觀地理解戶籍手抄本是什麼,以及它與我們現在常用的戶籍謄本之間有何異同,我整理了一個比較表格。這兩者雖然都是戶籍資料,但從生成方式到內容細節,都反映了不同時代背景下的戶政需求與技術限制。

| 比較項目 | 戶籍手抄本(舊式原始記錄) | 現代戶籍謄本(電腦化列印) |

|---|---|---|

| 產生方式 | 人工手寫,由戶政人員逐筆謄寫,一字一句記錄。 | 透過全國戶役政資訊系統,由電腦資料庫列印輸出。 |

| 記錄載體 | 厚重的紙本簿冊(戶籍登記簿、戶口調查簿)。 | 電子數據庫存儲,紙本為列印輸出件。 |

| 資料更新 | 有異動時,在原記錄上增補或手寫新記事,或將該戶遷出/除戶後另立新戶。 | 資料庫即時更新,每次列印均為最新狀態。 |

| 內容詳細度 | 「記事」欄位非常詳盡,常有手寫的背景說明,甚至包含一些個人化備註,記錄許多現在已不常見的社會關係(如招贅、過繼等)。籍貫資訊豐富。 | 「記事」欄位通常較為精簡,僅列出事件名稱、日期,較少背景說明。籍貫資訊有時簡化。 |

| 法律效力 | 作為原始依據,其資料轉換而來的謄本在特定情況下具有輔助證明力。原始手抄本本身不直接對外作為證明文件。 | 由電腦系統列印並蓋有戶政機關關防,具備完整法律效力。 |

| 可讀性 | 受限於戶政人員字跡、墨水品質、紙張保存狀況,部分字跡可能模糊難辨。 | 字體清晰,標準化排版,易於閱讀。 |

| 易損性 | 紙本材質易受潮、蟲蛀、自然老化,面臨保存挑戰。 | 電子資料庫備份完善,紙本僅為輸出,損壞可重印。 |

| 查詢效率 | 需人工翻閱,耗時費力,且受限於戶籍所在地的保管。 | 全國連線,即時查詢,方便快捷。 |

從這個表格可以看出,戶籍手抄本雖然在效率和保存上存在劣勢,但其在「內容深度」和「歷史細節」上的優勢,卻是現代戶籍謄本難以取代的。它記錄了過去的「人情味」和「時代感」,是了解台灣社會變遷不可或缺的窗口。

在我看來,這兩者並非互相取代的關係,而是互補的。現代戶籍謄本是我們日常生活中便捷的行政工具,而戶籍手抄本(以及從中轉化的舊謄本)則是一座座通往歷史的橋樑,讓我們能深入了解家族的根源,感受那個時代的脈動。

常見相關問題與解答

關於戶籍手抄本,大家還有很多疑問,這裡我特別整理了一些常見的問題,希望能提供更詳細、更專業的解答。

「戶籍手抄本」跟「除戶謄本」有什麼不同?

這是一個非常好的問題,也是許多人在查詢時會混淆的地方。簡單來說:

- 戶籍手抄本: 這是戶政事務所最初、最原始、以人工手寫方式記錄戶籍資料的「實體簿冊」。它是一種文件載體和記錄方式。你可以想像成是一本大本子,裡面是戶政人員的筆跡。這些手抄本現在通常保存在戶政事務所的檔案庫裡,作為原始檔案,一般民眾是無法直接「借閱」或「影印」原始手抄本的。

- 除戶謄本: 這是一份「證明文件」。它是從戶籍資料中,特別針對「已遷出」或「已死亡」的戶(或個人)所列印出來的戶籍資料。除戶謄本的內容,不管是舊時代手寫的,還是新時代電腦化的,都是從戶籍資料庫中提取的。也就是說,如果你想查詢你已故祖父母的資料,你會去申請他們的「除戶謄本」。這份除戶謄本的內容來源,很可能就是過去的戶籍手抄本經過電腦化轉錄後的數據。

所以,兩者之間的關係是:戶籍手抄本是「源頭的記錄形式」,而除戶謄本是「從這個源頭或其數位化版本中產生的證明文件」。當你申請到一份除戶謄本時,你其實是拿到了過去戶籍手抄本所記錄資訊的「列印版」或「數位化複製版」。

現在還能申請到戶籍手抄本的原始文件嗎?

答案是:一般情況下,不行。

戶籍手抄本的原始文件,因為其珍貴性、唯一性以及資料安全和隱私保護的考量,是屬於戶政事務所的「永久檔案」,受到非常嚴格的保管。它們通常被鎖在專門的檔案室裡,避免因頻繁翻閱而損壞。

民眾目前能夠申請到的,都是從這些原始手抄本資料「轉錄」或「數位化」後的「戶籍謄本」或「除戶謄本」(包括日據時期戶口調查簿謄本)。這些謄本的內容與原始手抄本是相同的,只是呈現方式不同,以電腦列印的形式提供。這已經是戶政機關在資料保護和便民服務之間找到的最佳平衡點了。如果你真的需要查閱「原始手抄本」本身,那通常是限於專業的歷史學者或研究機構,且需要經過非常嚴格的審核程序。

戶籍手抄本在法律上還有效力嗎?

戶籍手抄本本身,作為原始的紙本檔案,其內容所記載的資訊當然具有法律上的真實性與效力。但它本身並非一份直接在日常行政或法律訴訟中使用的「證明文件」。

在實際運用中,具有法律效力的是從這些手抄本內容所「轉錄」或「列印」出來的「戶籍謄本」或「除戶謄本」,只要這些謄本蓋有戶政機關的關防(大小章),它們就具有正式的法律證明效力。例如,在辦理繼承、土地過戶、證明親屬關係等場合,戶政事務所核發的除戶謄本就是關鍵的法律文件。這些謄本的內容是直接從手抄本資料庫轉化而來,因此其所呈現的資訊是具有法律依據的。

總之,可以這樣理解:戶籍手抄本是「資料的源頭」,而其衍生的戶籍謄本才是「具有法律效力的憑證」。

如果家族遷徙多次,戶籍手抄本還能查到嗎?

這是一個非常常見且棘手的問題,但答案是:通常可以,但會比較複雜且需要耐心。

台灣的戶籍制度是連續記錄的。當一戶人家從A地遷徙到B地,A地的戶政事務所會將該戶「除戶」,並記錄遷出日期和遷往地址;B地的戶政事務所則會將該戶「遷入」,並記錄遷入日期和遷自地址。這種連續記錄機制,使得我們有機會追溯家族的遷徙軌跡。

你需要做的是「順藤摸瓜」:

- 從已知戶籍地開始: 從你目前已知最近的家族戶籍所在地開始,申請你想要查詢的祖先的除戶謄本。

- 追蹤遷徙記錄: 在這份除戶謄本上,你會看到「遷出」或「遷入」的記錄,其中會記載遷往或遷自的地址和日期。

- 逐站追溯: 根據遷徙記錄上的地址,找出下一個戶籍所在地(可能是不同的鄉鎮市區,甚至是不同縣市),然後再到該地的戶政事務所申請新的除戶謄本,重複這個步驟。

- 回到日治時期: 最終,你可能會追溯到日治時期的戶口調查簿。那時候的地址記錄可能與現在有所不同,需要結合歷史地圖或向當地戶政人員諮詢。

這個過程可能需要申請多份謄本,跨越不同的戶政事務所,耗費一些時間和精力。但只要記錄是完整的,原則上就能一路追溯下去。這也正是戶籍手抄本資料在尋根領域的強大之處。

戶籍手抄本上的字跡模糊或有錯別字怎麼辦?

由於戶籍手抄本是人工手寫,難免會遇到字跡潦草、模糊,或是因當時戶政人員筆誤而產生錯別字的情況。這種情況確實會給查詢和理解帶來困難。

- 字跡模糊: 如果是字跡模糊,戶政事務所在電腦化轉錄時,會盡力辨識。如果謄本上的字跡依然模糊,你可以嘗試:

- 請教戶政人員: 戶政事務所的資深人員,特別是那些經歷過手寫時代的,他們通常對這些手寫字體和歷史資料比較熟悉,或許能幫助你辨識。

- 比對上下文: 透過同一份謄本上其他清晰的字跡或相關資訊進行比對,或許能推敲出模糊字體的本意。

- 錯別字: 錯別字的情況就比較棘手了。

- 常見情況: 早期戶籍資料偶爾會出現姓名錯別字,或地址寫錯的情況。有些可能是音譯問題,有些則是筆誤。

- 法律處理: 如果這些錯別字影響到你的權益(例如,繼承文件上的名字與實際不符),你可能需要向戶政事務所提出「資料更正」或「更正登記」,並提供相關證明文件(如原始出生證明、舊有身分證件等)來證明正確性。戶政單位會根據相關規定進行審核。

- 理解為時代背景: 有時候,某些看似「錯別字」的情況,也可能是當時的特定寫法或俗稱,並非真正的錯誤。這就需要研究者具備一定的歷史和語文背景知識來判斷。

總之,面對手抄本資料的這些挑戰,耐心和細心是關鍵。戶政人員通常會盡力協助你,而多方比對和查證也是必要的步驟。