憤怒的媽媽理解、面對與轉化:從情緒風暴到溫和力量

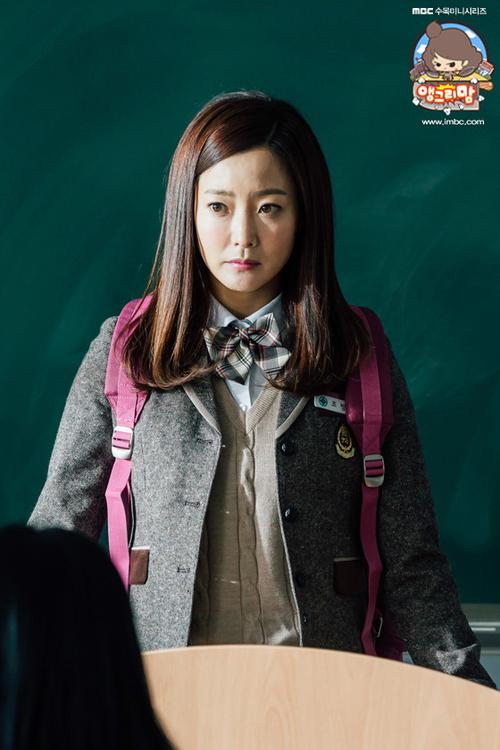

在現代社會,許多女性身兼多職,除了職場上的打拼,回到家中更要面對無止盡的家務與育兒挑戰。在這些壓力層層堆疊之下,一個過去溫柔體貼的媽媽,也可能在某個瞬間爆發出令人措手不及的怒火。這個現象,我們稱之為「憤怒的媽媽」。它不是一個帶有貶義的標籤,而更像是一種在重重壓抑下,情緒積累到臨界點的真實寫照。

本文將深入探討憤怒的媽媽所面臨的困境、怒氣的根源、對個人與家庭的影響,並提供具體可行的策略,幫助所有正處於或曾處於這股情緒風暴中的媽媽們,理解、面對並最終轉化這份怒氣,找回內心的平靜與家庭的和諧。

Table of Contents

【憤怒的媽媽】是誰?這股力量從何而來?

許多人對「憤怒的媽媽」存在誤解,認為她們是缺乏耐心、脾氣暴躁的人。然而,這往往是表象。在大多數情況下,一位「憤怒的媽媽」背後,承載的是超乎常人想像的壓力、疲憊與孤單。

1. 憤怒的媽媽:普遍存在的現象

憤怒的媽媽這個詞彙,在許多家庭中或許都不陌生。它指的不是一個惡毒的形象,而更像是一種在巨大壓力下,情緒累積到極點的母親狀態。這不是少數個案,而是許多母親都可能經歷的真實感受。當日復一日的育兒挑戰、家務壓力、以及個人需求被壓縮到極致時,原本的耐心和溫柔,可能就會被一股無法抑制的怒火所取代。這份怒火可能是突如其來的咆哮、對孩子不耐煩的責罵,甚至是對自己深沉的自責與無力感。理解這份憤怒的普遍性,是我們開始面對它的第一步。

2. 探究情緒根源:為何媽媽會憤怒?

了解怒火的源頭,是處理它的關鍵。憤怒的媽媽的情緒爆發,往往不是單一事件觸發,而是多重因素交織的結果。

-

育兒壓力與期待落差:

- 睡眠剝奪與疲勞: 長期的睡眠不足會嚴重影響情緒調適能力,使人更容易煩躁和易怒。

- 時間與精力的耗竭: 育兒是一份24/7的工作,缺乏個人時間與空間,導致身心俱疲。

- 完美的育兒想像與現實的落差: 社會對母親有著「完美」的期待,當現實與理想產生巨大落差時,挫敗感會轉化為怒氣。

- 重複且瑣碎的家務: 無休止的洗衣、煮飯、清潔等,這些重複性高的工作容易令人感到麻木和厭倦。

-

缺乏支持與個人空間:

- 伴侶支持不足: 感覺自己在育兒和家務上獨自奮戰,伴侶的缺席或不理解會加劇孤立感。

- 社會網絡薄弱: 缺乏朋友、家人或支援團體的協助,難以找到傾訴和放鬆的出口。

- 失去自我: 母親身份淹沒了個人身份,沒有屬於自己的興趣、嗜好或獨處時間。

-

孩子行為的挑戰:

- 重複的錯誤或不聽話: 孩子在發展過程中,會不斷測試底線,重複犯錯,這對媽媽的耐心是巨大的考驗。

- 公共場合的失控行為: 孩子在外面哭鬧、打滾,會讓媽媽感到尷尬、無助,甚至有被評價的壓力。

- 手足爭執: 處理孩子們之間的衝突,需要大量的精力與智慧。

-

內在情緒與歷史包袱:

- 童年經歷的影響: 許多媽媽的憤怒模式,可能與自己童年時被對待的方式有關。

- 完美主義傾向: 過度追求完美,容易對自己和孩子有不切實際的要求,一旦不符預期便感到挫敗。

- 未被處理的情緒: 壓抑的焦慮、沮喪、悲傷,最終可能以憤怒的形式爆發出來。

憤怒的浪潮:對媽媽、孩子與家庭的影響

憤怒的媽媽情緒爆發時,不僅對自己造成傷害,更會像漣漪般擴散,影響到最親近的孩子和整個家庭的氣氛。

1. 對媽媽自身的影響

- 身心健康受損: 長期憤怒會導致慢性壓力,引發頭痛、失眠、高血壓、消化問題等生理症狀,並增加罹患焦慮症、憂鬱症的風險。

- 自我價值感降低: 爆發後產生的強烈罪惡感和自責,會嚴重侵蝕媽媽的自我價值,讓她們覺得自己不是一個「好媽媽」。

- 情緒耗竭與倦怠: 不斷與自己的憤怒搏鬥,會讓媽媽感到精疲力盡,甚至對育兒失去熱情。

2. 對孩子的影響

孩子是敏感的,他們會本能地感知父母的情緒。憤怒的媽媽的怒火,對孩子可能造成深遠的負面影響:

- 安全感與依附關係受損: 頻繁的怒吼或責罵,會讓孩子感到不安、恐懼,認為自己不被愛,進而影響其與父母的依附關係。

- 情緒發展問題: 孩子可能學會壓抑自己的情緒,或反過來模仿父母的憤怒模式,變得易怒。

- 自卑與焦慮: 孩子可能將父母的憤怒歸咎於自己,產生自卑感,並伴隨社交焦慮或分離焦慮。

- 學習與專注力問題: 長期處於高壓環境下,孩子的學習專注力可能受損,甚至影響學業表現。

「一個長期生活在憤怒環境中的孩子,就像一株生長在貧瘠土壤中的幼苗,難以茁壯成長,甚至可能扭曲變形。」這句話深刻地描繪了情緒環境對孩子成長的重要性。

3. 對家庭氣氛的影響

- 溝通障礙: 憤怒會破壞開放、真誠的溝通,家人可能因害怕衝突而選擇沉默或迴避。

- 關係緊張: 伴侶之間、親子之間、手足之間都可能因持續的負面情緒而關係緊張,甚至產生隔閡。

- 缺乏溫暖與歡笑: 家庭不再是避風港,而是充滿壓力的場所,歡聲笑語減少,取而代之的是沉重與不安。

轉化怒火為力量:實用的應對策略

理解了憤怒的媽媽背後的原因和影響後,最重要的是學習如何有效地管理和轉化這份情緒。這需要策略、練習和持續的努力。

1. 即時止損:當憤怒來襲時

在怒氣上衝的當下,有幾種方法可以幫助您按下暫停鍵,避免衝動行事:

-

「暫停三秒」原則:

在怒火即將爆發時,強迫自己停下來,深呼吸三次。這短暫的停頓能為大腦提供思考的空間,避免脫口而出傷人的話語。

-

轉換場景:

如果可能,暫時離開衝突現場。例如,告訴孩子:「媽媽現在需要冷靜一下,請你先自己玩五分鐘。」然後走開去另一個房間深呼吸,或是到陽台透透氣。這不僅給自己空間,也讓孩子學會情緒管理。

-

大聲說出自己的感受(非指責):

與其咆哮,不如試著說出:「媽媽現在很生氣,因為你沒有遵守約定。」或是「媽媽覺得很沮喪,因為我說了很多次你都沒聽。」這能讓孩子理解你的感受,而不是只感受到你的怒氣。

-

找一個「情緒出口」:

用無害的方式釋放能量,例如捏壓力球、捶打枕頭、快速寫下憤怒的字句、甚至用力甩手幾下。

-

計數或默念咒語:

從1數到10,或者重複默念一句能讓自己平靜的話,如「我可以處理」、「我愛我的孩子」等。

2. 長期經營:預防與管理

要從根本上減少「憤怒的媽媽」狀態的出現,需要長期且有計畫的自我照顧與生活調整。

-

優先照顧自己:

您不是超人,需要休息與補給。即使只有15-30分鐘,也要為自己爭取獨處時間,做一些讓自己放鬆和充電的事,例如:閱讀、聽音樂、泡澡、冥想、運動或小睡片刻。有足夠能量的媽媽,才有耐心和愛去滋養孩子。

-

設定合理期待與界線:

放鬆對「完美媽媽」的執著,允許自己不完美。同時,也要學習對他人(包括孩子和伴侶)說「不」,為自己設定合理的界線,避免過度承諾導致壓力過載。

-

練習有效溝通:

與伴侶坦誠地溝通您的感受和需求,爭取更多的支持和分擔。與孩子溝通時,使用「我訊息」表達感受,而非指責,並教導孩子如何表達情緒。

-

尋求支持系統:

不論是親友、育兒社團、媽媽群組,找到能夠理解和支持您的網絡。分享經驗、互相鼓勵,會讓您感到不那麼孤單。

-

學習情緒管理技巧:

可以透過書籍、工作坊或線上資源,學習更多應對壓力和情緒的方法,例如正念(Mindfulness)、認知行為療法(CBT)中的情緒識別與轉念練習。

-

識別觸發器:

記錄下您憤怒爆發前的場景、疲勞程度、孩子做了什麼。久而久之,您會發現一些模式,知道哪些情境容易引發您的怒火,從而提前做準備或避免。

尋求專業協助:不要獨自面對

如果您的憤怒情緒頻繁、強烈,甚至影響到日常生活和家庭關係,請務必考慮尋求專業心理諮詢師的幫助。他們可以提供個別化的支持和策略,幫助您深入了解情緒根源,學習更健康的情緒管理方式。這不是軟弱的表現,而是愛自己和家人的勇敢一步。

重建與療癒:暴風雨後的寧靜

即使我們努力管理情緒,身為憤怒的媽媽,偶爾還是會有情緒失控的時刻。重要的是,如何在暴風雨過後,修復與孩子和自己的關係。

1. 真誠的修復與溝通

-

向孩子道歉:

當您冷靜下來後,真誠地向孩子道歉,不是為您生氣,而是為您處理情緒的方式。例如:「對不起,媽媽剛才對你大吼了,那不是對的行為。媽媽當時很生氣,但我應該用更好的方式說出來。」

-

解釋原因(非藉口):

簡短地解釋您為什麼會生氣,讓孩子明白情緒的來龍去脈,而不是覺得自己是唯一的罪魁禍首。例如:「媽媽今天很累,所以容易發脾氣,這不是你的錯。」

-

提供解決方案:

與孩子討論下次遇到類似情況時,可以如何更好地應對。例如:「下次你玩玩具亂丟時,你可以把它們放進籃子裡,或者你可以請媽媽幫忙。媽媽也會努力控制自己的情緒。」

-

重新連結:

透過一個擁抱、一段共同的玩耍時間,或是一個溫柔的笑容,重新建立與孩子的連結,讓他們感受到您的愛和接納。

2. 學習原諒與接納

對自己寬容,是療癒過程的重要一環。沒有人是完美的父母,允許自己犯錯,並從中學習。接納自己會有情緒、會疲憊、會生氣的真實面貌,而不是一味地自我譴責。每一次的跌倒,都是一次成長的機會。

結語:從憤怒到平和,一趟持續的旅程

成為憤怒的媽媽,從來不是一種選擇,而往往是各種壓力交織下的無奈產物。這篇文章旨在為所有身處困境的媽媽們提供一個理解、面對與轉化的指南。記住,憤怒本身不是問題,如何管理和表達憤怒才是關鍵。

這是一趟漫長且持續的旅程,路上或許會遇到挫折,但請不要氣餒。每一次的嘗試、每一次的自我覺察,都是在為自己和孩子創造一個更健康、更平和的家庭環境。願每一位媽媽都能從「憤怒」的束縛中解脫,找回內心的溫柔力量,成為孩子最堅實的港灣,同時也好好地愛自己。

常見問題 (FAQ)

以下是關於憤怒的媽媽常見的一些問題與簡要回答:

如何判斷我的憤怒是否已經達到需要尋求協助的程度?

如果您發現自己對孩子或家人經常性地發脾氣、怒吼,事後感到強烈罪惡感卻難以改變;您的憤怒已經影響到身心健康(如失眠、焦慮、憂鬱);或是家人(包括孩子)因為您的情緒而顯得害怕、退縮,那麼這可能就是需要尋求心理諮詢或專業協助的信號。

為何我對孩子特別容易感到憤怒,對其他人卻不會?

這可能是因為孩子是您最親近、最安全的對象,您在他們面前會放下所有防備,暴露出最真實、最脆弱的一面。同時,孩子的天性是「測試底線」,他們有時會挑戰您的耐心,加上育兒的巨大責任和壓力,這些都更容易引發對孩子的憤怒。對外人或職場,您有更多的社會化機制去控制情緒。

當我對孩子發脾氣後,如何有效地修復與孩子的關係?

最重要的是真誠的道歉,並解釋您生氣的原因(不是為自己找藉口,而是讓孩子了解情緒的來龍去脈)。然後,給予孩子一個擁抱,告訴他們您愛他們,並承諾下次會努力做得更好。您也可以和孩子討論下次遇到類似情況時,雙方可以如何更好地應對。修復關係需要時間和持續的努力,重點是讓孩子再次感受到安全和被愛。

如何讓家人理解並支持我管理憤怒的情緒?

首先,您需要主動與家人(尤其是伴侶)坦誠溝通您的困境和感受,讓他們了解您正承受的壓力,以及您為改善情緒所做的努力。您可以具體提出需要哪些支持,例如分擔家務、提供獨處時間、在您情緒失控時給予提醒而非指責等。共同學習情緒管理知識,也能幫助家人更好地理解並支持您。

「憤怒的媽媽」這種標籤會對孩子造成長期傷害嗎?

單次的憤怒爆發不會對孩子造成永久性傷害,但長期、頻繁且缺乏修復的憤怒模式,確實會對孩子的心理發展產生負面影響,例如導致安全感不足、焦慮、自卑、學習模仿攻擊行為等。然而,關鍵在於「修復」和「改變」,只要媽媽意識到問題並願意努力改善,學習情緒管理和修復技巧,就能有效降低潛在的長期傷害。