思覺失調可以活多久:深度解析壽命影響因素與提升生活品質之道

Table of Contents

思覺失調症患者的預期壽命:一個全面性的探討

當我們談論到「思覺失調可以活多久」這個問題時,許多人可能會感到困惑或擔憂。思覺失調症(Schizophrenia),過去稱為精神分裂症,是一種嚴重的慢性精神疾病,會影響患者的思考、情緒、感知和行為。由於其複雜性與對患者生活層面的廣泛影響,關於壽命的議題自然成為大眾關心的焦點。本文將深入探討思覺失調症對患者壽命的影響,並提供具體策略,幫助患者及家屬理解如何提升生活品質與延長預期壽命。

思覺失調症對壽命的影響:核心問題解析

首先,要明確指出的是,思覺失調症本身並非一種致命疾病,患者不會直接因為思覺失調症而死亡。然而,多項研究確實指出,思覺失調症患者的平均壽命可能相較於一般人群縮短5至20年不等。這種壽命的差距並非來自疾病本身,而是源於多重因素的複雜交織,包括生理、心理、社會及醫療等多個層面。

1. 共病症的挑戰:身心健康的交織

- 心血管疾病與代謝症候群: 思覺失調症患者因疾病本身、生活型態(如缺乏運動、不健康飲食習慣)以及長期服用抗精神病藥物,更容易出現代謝症候群(如肥胖、高血壓、高血脂、高血糖)。這些都是心血管疾病(如心臟病、中風)的危險因子,而心血管疾病是全球主要的死亡原因之一。

- 糖尿病: 與代謝症候群緊密相關,糖尿病若未妥善控制,將導致多種併發症,進一步影響壽命。

- 呼吸系統疾病: 吸菸在思覺失調症患者群體中相當普遍,這顯著增加了慢性阻塞性肺病(COPD)、肺癌等呼吸道疾病的風險。

- 感染症: 由於免疫功能受損、生活環境較差、衛生習慣不佳等因素,患者可能更容易受到感染,例如肺炎。

2. 生活習慣與社會因素的影響

- 不健康的生活型態: 許多患者因疾病症狀(如負性症狀導致的動機缺乏)、藥物副作用或社會支持不足,可能出現活動量減少、飲食不均衡等問題,進而影響身體健康。

- 吸菸、飲酒與物質濫用: 這些不健康的行為在思覺失調症患者中較為常見,不僅直接損害身體器官,還可能與藥物產生交互作用,加劇病情或副作用。

- 社會經濟地位與醫療可近性: 思覺失調症可能導致患者學業、就業困難,進而影響其社會經濟地位。較低的收入和社會支持可能限制其獲得優質醫療服務、健康飲食與安全居住環境的能力,形成惡性循環。

- 社會污名化與歧視: 社會對思覺失調症的誤解和污名化,可能導致患者感到羞恥、自我孤立,不願尋求或堅持治療,進而延誤病情或影響康復。

3. 藥物副作用的考量

雖然抗精神病藥物是治療思覺失調症的基石,但部分藥物可能伴隨體重增加、血糖升高、血脂異常等副作用。這些副作用若未經監測與管理,長期下來將增加慢性疾病的風險。然而,這並不意味著應該放棄治療,而是強調了定期監測和與醫師溝通調整藥物的重要性。

4. 自殺風險:不容忽視的議題

思覺失調症患者面臨較高的自殺風險,尤其是疾病早期、反覆復發、伴隨憂鬱症狀或物質濫用者。這是導致患者壽命縮短的一個重要且令人心痛的原因。及早辨識警訊、提供心理支持與危機介入,是降低自殺風險的關鍵。

提升思覺失調症患者壽命與生活品質的關鍵策略

儘管面臨諸多挑戰,思覺失調症患者的預期壽命和生活品質是可以被顯著改善的。關鍵在於全面的、整合性的治療與支持策略。

1. 早期診斷與持續治療:穩定病情基石

疾病的早期發現與介入至關重要。越早開始治療,越能有效控制症狀,減少大腦功能的退化,降低復發風險。一旦確診,患者應在專業醫師的指導下,規律服用藥物並接受相關治療。

- 藥物治療的依從性: 抗精神病藥物能有效控制幻覺、妄想等陽性症狀。即使症狀緩解,也應在醫師評估下逐步減藥,而非自行停藥,以免導致病情反彈或復發。

- 定期回診與監測: 醫師會定期評估藥物療效與副作用,並依據患者情況調整藥物劑量或種類。同時也會監測患者的身體健康指標,如體重、血壓、血糖、血脂等,及早發現並處理潛在的身體健康問題。

2. 非藥物治療與復健:全面性復原

除了藥物治療,多樣化的非藥物治療與復健方案對提升患者的生活功能和品質至關重要:

- 心理治療: 認知行為療法(CBT)、支持性心理治療等,可幫助患者學習應對症狀、改善人際關係、處理壓力,並提升對疾病的認識與接受度。

- 職能治療與社會技能訓練: 協助患者重建日常生活技能,如自我照顧、財務管理、社交互動等,為重返社會或職場做好準備。

- 家庭治療: 幫助家庭成員理解疾病,學習如何與患者有效溝通,並提供支持,減少家庭衝突,創造有利於康復的環境。

3. 健康生活方式的建立:身體健康是基礎

鼓勵患者養成健康的生活習慣,對改善身體健康狀況至關重要:

- 均衡飲食: 避免高糖、高脂食物,多攝取蔬菜、水果、全穀類和健康蛋白質。

- 規律運動: 即使是溫和的散步或伸展運動,也能改善心血管健康、控制體重,並對情緒產生正向影響。

- 戒菸酒與物質濫用: 專業的戒斷服務和支持對於戒除這些有害習慣至關重要。

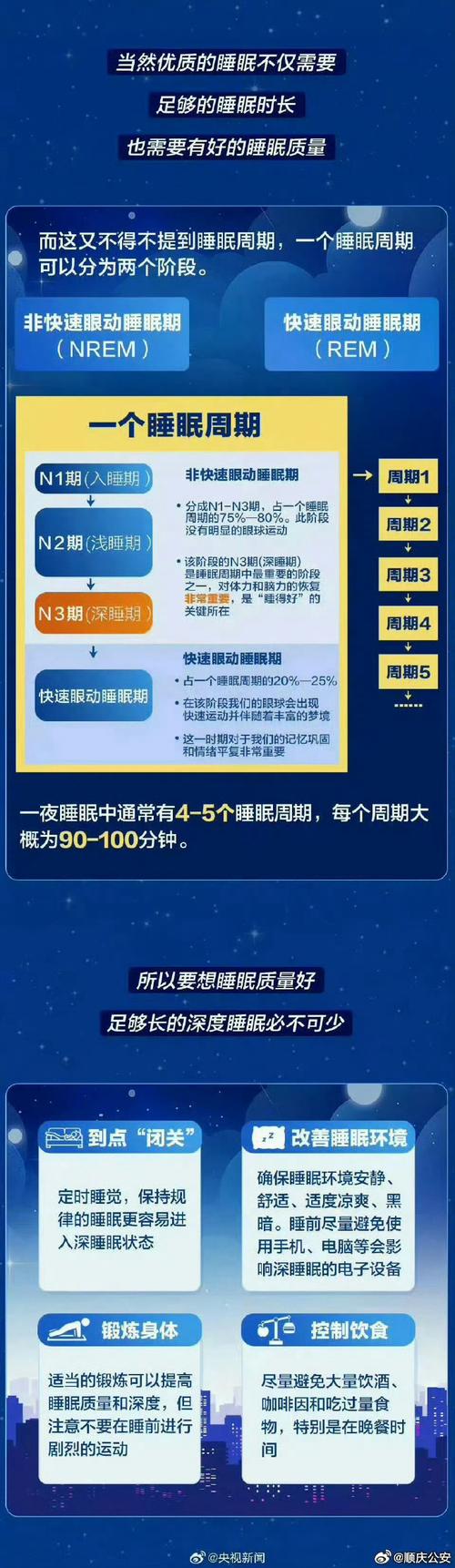

- 充足睡眠: 建立規律的作息時間,改善睡眠品質。

4. 發展支持系統與社會融入:減少孤立感

家庭成員、朋友、社區支援團體、病友團體等提供的支持,對患者的康復至關重要。鼓勵患者參與社會活動、志工服務或加入支持團體,有助於減少孤立感,提升自我價值,並獲得同儕支持。推廣公眾教育,減少對思覺失調症的污名化,創造更友善的社會環境,能讓患者更願意尋求幫助並融入社會。

5. 定期身體健康檢查:及早發現及早治療

如同一般人,思覺失調症患者也需要定期進行身體健康檢查,監測慢性疾病風險因子,並對已有的共病症進行積極管理。這包括定期的血液、尿液檢查,血壓、血糖、血脂的監測,以及心電圖等檢查。

活出精彩:思覺失調症患者的成功故事與展望

思覺失調症雖然是一種慢性疾病,但並非無法控制。隨著醫療技術的進步和社會對精神疾病認知的提升,越來越多的思覺失調症患者能夠透過適切的治療與支持,有效控制病情,過上充實、有意義的生活。他們可能在學業上有所成就、在職場上貢獻所長,或在家庭中扮演重要角色。這些成功案例證明,思覺失調症患者不僅可以活得更久,更能活出精彩。

總結來說,思覺失調症患者的預期壽命確實可能受到多重因素影響而縮短,但這絕非不可逆的命運。透過早期診斷、持續且多元的治療、健康的生活型態、強大的社會支持系統以及公眾對疾病的正確理解,我們有能力協助思覺失調症患者克服挑戰,延長壽命,並活出充滿尊嚴與希望的人生。

常見問題(FAQ)

Q1: 思覺失調症患者的壽命是否一定會縮短?

A1: 不,思覺失調症患者的壽命不一定會縮短。雖然統計數據顯示平均壽命可能較短,但這主要歸因於未經良好管理的共病症、不健康的生活習慣、藥物副作用及較高的自殺風險。透過早期診斷、持續治療、健康生活和完善的支持系統,許多思覺失調症患者能夠過上接近一般人的壽命,甚至活得長久且有品質。

Q2: 如何才能幫助思覺失調症患者延長壽命並改善生活品質?

A2: 關鍵在於「全面性」的介入。這包括確保患者規律服藥並定期回診追蹤病情與藥物副作用;鼓勵並協助他們建立健康的生活習慣,如均衡飲食、規律運動、戒菸酒;同時提供心理治療、職能復健以提升其社會功能;並建立強大的家庭與社會支持網絡,減少社會孤立與污名化。定期身體健康檢查,及早發現並治療共病症也至關重要。

Q3: 藥物治療是否會對思覺失調症患者的壽命產生負面影響?

A3: 抗精神病藥物確實可能產生一些副作用,如體重增加、血糖或血脂異常,這些副作用如果長期未加管理,確實可能增加罹患心血管疾病和糖尿病的風險,進而影響壽命。然而,藥物治療對於控制思覺失調症的症狀、預防復發至關重要。重要的是,在醫師指導下,定期監測副作用,並採取相應的生活調整或藥物調整策略,確保治療的益處遠大於潛在風險。

Q4: 思覺失調症患者是否能夠過上正常或有意義的生活?

A4: 絕對可以。儘管思覺失調症是一種慢性疾病,但透過適當的治療和復健,許多患者能夠成功控制症狀,發展職業技能,建立人際關係,參與社會活動,甚至組織家庭。重點在於早期介入、持續治療,並提供充足的社會支持和資源,讓他們能夠發揮潛能,過上有意義且充實的生活。

Q5: 為何思覺失調症患者面臨較高的自殺風險?如何預防?

A5: 思覺失調症患者面臨較高的自殺風險,可能與疾病本身的症狀(如憂鬱、絕望感)、對疾病的痛苦感受、社會孤立、物質濫用、負性症狀(如動機缺乏)以及生活壓力的累積有關。預防自殺的關鍵在於密切監測患者的情緒變化,及早識別自殺警訊;提供持續的心理支持和危機介入;確保藥物治療的依從性以穩定情緒;並鼓勵患者表達感受,尋求專業協助。家庭和社會的支持,提供安全感和希望,也至關重要。