心跳過快可以手術嗎?深入解析心律不整的介入治療選擇

你是不是也曾經歷過那種心臟突然「砰砰跳」失控的感覺?也許是在工作壓力大的時候,或是夜深人靜躺在床上,心跳聲卻像打鼓一樣響徹耳際,讓你既焦慮又不安,心裡不禁會想:「這心跳過快到底怎麼回事?是不是很嚴重?聽說有些心臟問題可以動手術,那我的心跳過快可以手術嗎?」嗯,這個問題問得太好了!答案是肯定的,在許多情況下,心跳過快確實可以透過手術或介入性治療來獲得改善,甚至根治喔!

想像一下,小林就是一個典型的例子。他正值壯年,卻常常感到心悸、胸悶,有時候甚至會眼前發黑,差點暈倒。一開始他以為是壓力太大,沒怎麼在意,直到有一次心跳快到像要衝出胸膛,被送進急診室,才發現自己有心律不整的問題。醫生向他解釋了不同的治療選項,其中就包括了「手術」這個字眼。這讓他既緊張又充滿疑問:是不是一定要動刀?風險大嗎?效果好不好?別擔心,這篇文章就是要為像小林一樣的你,或是任何對心跳過快治療選擇感到疑惑的朋友,深入解析心跳過快的介入性治療,帶你一窺心臟電生理的奧秘!

Table of Contents

心跳過快,究竟是什麼情況?

我們正常的心跳速度,通常落在每分鐘60到100下之間。但如果心跳持續超過100下,我們就稱之為「心跳過快」,也就是醫學上常說的「心搏過速」(Tachycardia)。很多人會以為心跳快就是壓力大、咖啡喝太多,或是單純的緊張,這些的確是可能的原因,但它們通常是短暫且良性的。然而,有些心跳過快卻是心臟內部「電線短路」或「迴路異常」引起的,這類情況醫學上統稱為「心律不整」(Arrhythmia),它們才是真正需要我們關注,甚至考慮介入治療的對象。

心臟之所以能規律地跳動,是仰賴一套精密的電氣傳導系統。如果這個系統中的某個環節出了問題,比如異常的放電點,或是多餘的傳導路徑,就可能導致心跳過快。這些異常不僅會讓人感到不適,長期下來還可能影響心臟功能,甚至引發嚴重的併發症,像是中風(特別是心房顫動引起的)或是心臟衰竭。

哪些「心跳過快」需要考慮介入治療?

並非所有心跳過快都需要「動刀」,通常會建議考慮手術或介入性治療的心跳過快,多半屬於以下幾種特定的心律不整類型:

心室上心搏過速(Supraventricular Tachycardia, SVT)

這類心律不整起源於心房或房室結等心室上方的部位。它們通常發作突然,心跳速度可達每分鐘150至250下,雖然不一定危及生命,但發作時會讓人非常不舒服,嚴重影響生活品質。常見的SVT類型包括:

- 房室結迴歸性心搏過速(AVNRT):這是最常見的SVT類型,佔比約六成。原因是房室結內有多條傳導路徑,形成一個迴路。

- 房室迴路性心搏過速(AVRT),包含WPW症候群:這類患者天生心臟多了一條「旁路」(accessory pathway),電衝動會透過這條旁路形成迴路,導致心跳過快。WPW症候群就是其中一種。

- 心房撲動(Atrial Flutter):心房內的電活動形成一個快速且規則的迴路,心房跳動可達每分鐘250-400下,雖然心室反應通常較慢,但也可能導致心跳過快。

心房顫動(Atrial Fibrillation, AF)

這是最常見的持續性心律不整,也是老年族群中風的主要風險因子之一。心房顫動時,心房內的電活動變得非常混亂且不規則,像「顫抖」一樣,導致心房無法有效收縮,血液容易在心房內滯留並形成血栓。這些血栓一旦脫落,就可能隨著血流跑到腦部,引發缺血性中風。心房顫動分為陣發性、持續性和長久性持續性幾種。對於症狀明顯、藥物治療效果不佳,或希望降低中風風險的患者,介入治療是重要的選項。

心室性心搏過速(Ventricular Tachycardia, VT)

這類心律不整起源於心室,相較於SVT,VT通常更為危險,特別是發生在有結構性心臟病的患者身上(例如心肌梗塞後的疤痕組織)。VT可能導致心臟無法有效泵血,引發嚴重的心臟衰竭甚至猝死。對於反覆發作或威脅生命的VT,介入治療是關鍵的救命手段。

心跳過快的「手術」:導管消融術是主力軍

當我們談到心跳過快的「手術」時,最常指的其實是「導管消融術」(Catheter Ablation)。這是一種微創的介入性治療,它並不需要像傳統手術那樣打開胸腔,而是透過導管進入心臟,精準地「修復」心臟內部異常的電路。

導管消融術的原理與步驟:一場心臟內部的「電路維修」

想像你的心臟電路出了問題,導管消融術就像一位高明的電工,在不拆開電器外殼的前提下,將工具伸進去,找出「短路」的地方,然後進行精確的修復。整個過程通常分為幾個關鍵步驟:

1. 電生理學檢查(Electrophysiological Study, EPS)

這可以說是導管消融術的「偵測階段」,也是最重要的一步。在局部麻醉下,醫生會將數根細長的導管(直徑約2-3毫米,比義大利麵條還細)從大腿根部的股靜脈或鎖骨下靜脈送入,沿著血管到達心臟內部。這些導管末端帶有電極,可以記錄心臟內部的電活動,並發出微弱的電刺激。透過這些電極,醫生可以精準地繪製出心臟的電氣地圖,找出引起心律不整的「異常放電點」或「多餘傳導路徑」。這個過程可能需要誘發幾次心律不整,以便更準確地定位病灶,聽起來有點嚇人,但其實在嚴密的監控下是相當安全的。

我的觀點: 我認為EPS是整個消融手術最考驗醫生經驗和技術的環節。這就像偵探辦案,要從錯綜複雜的線索中找出唯一的真兇。一個經驗豐富的電生理專科醫師,能夠更快、更準確地定位異常,這直接關係到手術的成功率和患者的安全。所以,選擇醫生時,這點特別重要。

2. 消融治療(Ablation)

一旦找到異常的病灶,醫生就會更換一根帶有特殊功能的導管(消融導管),將其精確地送達病灶位置。接下來,就是實施「消融」了。目前主要有兩種消融方式:

- 射頻消融(Radiofrequency Ablation, RF):這是最常用的方法。消融導管的尖端會釋放高頻的電能,將異常的心肌組織加熱到50-70°C,使其產生微小的疤痕。這些疤痕組織不再具有導電功能,從而阻斷異常的電傳導路徑,達到根治心律不整的目的。你可以想像成用一個微型電烙鐵,把壞掉的電線「燒斷」。

- 冷凍消融(Cryoablation):這種方法則是利用極低的溫度(約-50°C)來冷凍破壞異常組織。冷凍消融的優勢在於其精確性較高,對周邊正常組織的損傷較小,並且在處理靠近重要結構(如房室結)的病灶時,可以降低併發房室傳導阻滯的風險,因為低溫造成的損傷是可逆的,醫生可以在完全破壞前觀察效果。冷凍消融在治療心房顫動時,常被用於肺靜脈隔離。

整個消融過程會由X光影像和三維立體定位系統輔助,確保導管精準到位。手術時間依據心律不整的複雜程度而異,從一兩個小時到數小時不等。

導管消融術的優勢與考量

導管消融術之所以成為心律不整介入治療的主力,主要有以下優勢:

- 微創性:無需開胸,創傷小,恢復快。

- 高成功率:對於SVT、心房撲動等,成功率可達95%以上;心房顫動的成功率則依類型和病程而異,陣發性心房顫動可達70-80%,甚至更高。

- 根治潛力:很多患者在術後可以擺脫藥物依賴,生活品質顯著提升。

- 降低併發症風險:例如心房顫動消融後,部分患者可以減少甚至停用抗凝血劑,降低出血風險。

當然,任何醫療行為都有其風險。導管消融術的潛在風險雖然不高,但仍需了解,例如:穿刺點出血或血腫、心包膜積液甚至心臟穿孔(非常罕見)、肺靜脈狹窄(心房顫動消融特有)、食道廔管(極其罕見但嚴重),以及可能需要植入節律器等。選擇經驗豐富的醫師和團隊,可以將這些風險降到最低。

其他介入性治療裝置:為心臟提供安全網

除了導管消融術,對於某些特定的心跳過快問題,還會考慮植入其他高科技的醫療裝置:

植入式心臟去顫器(Implantable Cardioverter-Defibrillator, ICD)

ICD就像是心臟的「貼身保鑣」。它是一種植入在皮下的裝置,連接到心臟的電極導線會持續監測心跳。當心臟出現危及生命的心室顫動(Ventricular Fibrillation, VF)或快速心室性心搏過速(VT)時,ICD會自動發出電擊,將心律恢復正常,從而預防猝死。ICD通常適用於:

- 曾經經歷過心室顫動或快速VT的倖存者。

- 有嚴重結構性心臟病(如嚴重的心肌梗塞、心臟衰竭),且心臟收縮功能差,有較高猝死風險的患者。

- 某些遺傳性心律失常疾病患者。

我的評論: ICD的植入對患者而言,是提供了極大的心理安全感。雖然電擊發作時會很不舒服,但它確實能在關鍵時刻救命。對這類患者來說,ICD的價值是無法衡量的。

心臟節律器(Pacemaker)

雖然心臟節律器主要用於治療心跳過慢(心搏過緩),但在某些情況下,它也會在心跳過快的手術後「派上用場」。例如,如果導管消融術的病灶位於或接近心臟的正常傳導系統(如房室結),在消融過程中可能會不小心損傷到它,導致術後心跳過慢,此時就需要植入節律器來維持正常心跳。此外,對於某些複雜的心律不整,節律器也能透過特殊模式(如抗心動過速起搏,ATP)來終止快速心律。

傳統「開胸」手術:迷宮手術(Maze Procedure)

當我們提及「心跳過快可以手術嗎」時,除了導管消融這種微創介入,還有一種較為傳統的「開胸」手術,那就是「迷宮手術」(Maze Procedure)。

迷宮手術的原理與適用情境

迷宮手術主要用於治療心房顫動,特別是那些病程較長、心房擴大較明顯、藥物治療無效或導管消融失敗的患者。它的原理和導管消融術類似,都是通過製造疤痕組織來阻斷異常電路,但迷宮手術是直接在心房壁上進行切割(然後縫合)或燒灼(射頻或冷凍)來形成一系列的電生理屏障,創造一個「迷宮」,確保電衝動只能沿著預設的路徑傳導,從而根治心房顫動。

目前迷宮手術主要分為幾種:

- 傳統開胸迷宮手術(Cut-and-Sew Maze):需要打開胸腔,將心房壁進行切割和縫合,是效果最好但創傷最大的方式。

- 改良式迷宮手術(Modified Maze):不進行切割,而是利用射頻能量、冷凍能量或其他能量源在心房壁上製造疤痕線。這可以是開胸手術的一部分,也可以透過胸腔鏡微創進行(稱為微創迷宮手術或雷射迷宮手術)。

迷宮手術的優勢在於其對心房顫動的治癒率高,尤其對於慢性、頑固性心房顫動效果顯著。但其缺點是屬於較大型的手術,創傷大,恢復期長,風險也相對較高。因此,迷宮手術通常不會是心律不整的第一線治療,它更常在以下情況被考慮:

- 患者同時需要進行其他心臟手術,例如冠狀動脈繞道手術(CABG)或心臟瓣膜手術時,可以順便進行迷宮手術,一次解決兩個問題。

- 導管消融術多次失敗,且患者心房擴大明顯,或心房顫動類型較為複雜。

如何決定「心跳過快」的治療方式?

面對心跳過快,究竟要不要「動刀」?採取哪種「刀」?這絕對不是一個簡單的Yes/No問題,而是需要心臟專科醫師,特別是電生理專科醫師,結合患者的具體情況,進行全面評估後的「共享決策」。

綜合評估的關鍵要素

在做出治療決策前,醫生會考量以下幾個關鍵要素:

- 心律不整的類型與嚴重性:這是最核心的判斷依據。不同類型的心律不整,其治療策略大相逕庭。有些是良性、僅需觀察或藥物控制,有些則威脅生命,必須積極介入。

- 症狀的嚴重程度與頻率:即使是同類型的心律不整,如果症狀輕微、不影響生活,可能優先考慮藥物治療;但如果症狀頻繁發作、嚴重影響生活品質,甚至導致暈厥、心臟衰竭等,則會更傾向於介入治療。

- 患者的年齡與整體健康狀況:年輕、身體健康的患者,通常更能承受手術風險,且能從根治性治療中獲益更久;而高齡、有多重共病(如慢性腎病、肺病、嚴重糖尿病等)的患者,則需更謹慎評估手術風險與效益。

- 心臟結構與功能狀況:透過心臟超音波等檢查,評估心臟的大小、瓣膜功能、收縮功能等。例如,心臟功能較差的患者,某些介入治療的風險會更高。

- 藥物治療的反應與副作用:如果藥物治療效果不佳,或患者無法忍受藥物的副作用,那麼介入治療的優先順序就會提高。

- 患者的個人意願與偏好:這是共享決策中非常重要的一環。有些患者可能希望一次解決問題,傾向於根治性治療;有些則可能對手術有顧慮,希望能先嘗試保守治療。醫生會充分解釋各方案的利弊,幫助患者做出選擇。

我的經驗分享: 我遇過很多患者,一聽到「手術」兩個字就緊張得不得了。但當我詳細解釋導管消融術的微創性、高成功率以及術後的長期益處時,他們的態度通常會從恐懼轉為積極。關鍵在於充分的溝通和透明的資訊。有時候,醫生一句「這不是你想的那種大手術,傷口很小,恢復很快」就能大大減輕患者的心理負擔。

最終的治療方案,往往是由心臟科醫師、電生理專科醫師,甚至心臟外科醫師組成的多專科團隊共同討論後,再與患者及家屬進行詳細溝通,共同決定的。這是一個高度個體化的過程,沒有放諸四海皆準的標準答案。

介入治療後的生活:期待與管理

成功的心律不整介入治療,通常能顯著改善患者的生活品質。但這並不意味著一勞永逸,術後的管理和追蹤同樣重要。

術後恢復與追蹤

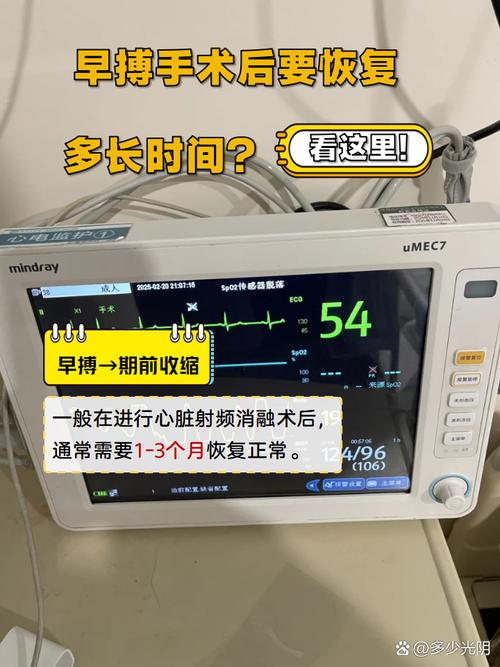

- 導管消融術後:通常術後臥床數小時到一天,即可下床活動。大部分患者在幾天內就能恢復正常生活。但術後可能會有輕微胸悶、心悸等不適,屬於正常現象。醫師會安排定期的門診追蹤,評估心律狀況,並可能暫時開立抗心律不整藥物或抗凝血劑。

- 裝置植入術後(ICD/節律器):術後幾天需注意傷口護理,避免劇烈活動。植入後需要定期回診檢查裝置功能,並透過遠端監測系統進行監控。

- 迷宮手術後:恢復期較長,可能需要數週到數月。術後的心律監測和藥物調整更為關鍵。

生活方式的調整

即使成功接受了介入治療,健康的生活方式仍然是維持心臟健康的基石:

- 規律作息:保持充足睡眠,避免熬夜。

- 均衡飲食:低鹽、低脂、高纖,多攝取蔬菜水果。

- 適度運動:在醫師指導下進行有氧運動,如散步、游泳。

- 戒菸限酒:吸菸和過度飲酒都會增加心律不整的風險。

- 壓力管理:學習放鬆技巧,避免過度壓力和焦慮。

- 定期回診:這是最重要的,無論有沒有症狀,都要按時回診追蹤,讓醫師評估心臟狀況,並調整治療計畫。

我的觀點: 術後的患者,特別是心房顫動的患者,往往會問:「我什麼時候可以停藥?」這需要醫師根據心律狀況、心臟功能和中風風險綜合判斷。有些患者即使消融成功,仍需長期服用抗凝血劑以降低中風風險。所以,切記不要自行停藥!這關係到你的生命安全。

常見相關問題:深入解答

心跳過快一定要手術嗎?

不,心跳過快不一定需要手術。事實上,大多數情況下,心跳過快的初步治療會從藥物控制和生活方式調整開始。例如,針對心跳過速的藥物,如乙型阻斷劑(beta-blockers)或鈣離子通道阻斷劑(calcium channel blockers),可以有效減緩心率或控制心律。對於一些輕微、偶發的心跳過快,可能僅需要避免咖啡因、酒精,或是學習壓力管理技巧就能改善。

手術或介入性治療通常是針對藥物治療效果不佳、無法耐受藥物副作用、心律不整發作頻繁且嚴重影響生活品質,或者心律不整類型本身具有高度風險(如可能導致猝死、中風)的患者。所以,是否需要手術,完全取決於心跳過快的具體原因、類型、患者的症狀嚴重程度以及潛在的風險。

導管消融術的成功率高嗎?有後遺症嗎?

導管消融術的成功率相對較高,但具體數字因心律不整類型而異。例如,對於最常見的房室結迴歸性心搏過速(AVNRT),成功率可達95%以上,甚至接近100%;對於心房撲動,成功率也高達90%以上。而心房顫動的消融成功率則根據其類型有所不同,陣發性心房顫動的首次消融成功率約為70-80%,持續性心房顫動則略低一些,但多次消融後累積成功率也會提升。

至於後遺症或併發症,雖然導管消融術是微創手術,但任何醫療行為都存在風險。常見的併發症包括穿刺點出血或血腫,通常不嚴重。較為罕見但嚴重的併發症有:心臟周圍積液或心臟穿孔(需要緊急處理)、房室傳導阻滯(可能需要植入永久性節律器,發生率很低,約1%左右)、肺靜脈狹窄(心房顫動消融特有,約1-2%),以及極其罕見的食道廔管形成(與心房顫動消融相關,但非常罕見)。整體來說,在經驗豐富的電生理專科醫師操作下,導管消融術的安全性是很高的。

手術後心跳就不會再過快了嗎?

理論上,如果異常電路被成功阻斷,手術後的心跳就不會再過快。對於許多類型的心律不整,導管消融術可以達到「根治」的效果,意味著患者的心律可以恢復正常,甚至無需再服用抗心律不整藥物。然而,這並非百分之百絕對。

有少數患者在術後可能會出現心律不整的「復發」。復發的原因可能是:第一次消融未能完全破壞病灶;心臟內出現了新的異常放電點或傳導路徑;或者心臟本身的結構性問題持續存在。對於心房顫動這樣相對複雜的心律不整,復發率會比SVT高一些。如果心律不整復發,醫師會根據情況評估,可能建議再次進行導管消融,或調整藥物治療,甚至考慮其他介入方案。

什麼情況下不適合做心跳過快的手術?

並非所有心跳過快的患者都適合接受介入性治療。以下是一些常見的不適合手術的情況:

- 嚴重的基礎疾病:例如嚴重心臟衰竭晚期、急性感染、嚴重的腎功能或肝功能障礙,這些情況可能會顯著增加手術風險。

- 凝血功能異常或無法停用抗凝血劑:手術中存在出血風險,如果患者凝血功能極差,或因其他疾病不能暫時停用抗凝血劑,手術風險會升高。

- 懷孕:由於手術過程中會使用X光,通常不建議懷孕婦女進行導管消融,除非在極其特殊且危急的情況下。

- 心臟結構異常導致無法安全進行導管操作:例如心臟內有巨大血栓,或複雜的先天性心臟病。

- 患者拒絕或無法配合:如果患者本人強烈抗拒手術,或因某些原因無法在手術中保持配合(例如嚴重的焦慮症),那麼強行手術並不可取。

- 預期壽命較短或生活品質不受心律不整嚴重影響:對於預期壽命有限,且心律不整症狀輕微,不影響生活品質的患者,可能不值得承擔手術風險。

最終的判斷,需要由專業醫師根據全面評估來決定。

導管消融術後多久可以恢復正常生活?

導管消融術通常被視為一個相對快速恢復的微創手術。大多數患者在術後當天或第二天就可以出院。出院後,患者通常需要注意穿刺部位的護理,避免劇烈運動和提重物約一週。許多患者在幾天內就能感覺到明顯好轉,並逐漸恢復日常活動。

然而,完全的「恢復」可能需要更長的時間。心臟組織在消融後需要一段時間來形成穩定的疤痕。因此,醫師通常會建議在術後幾週內避免劇烈運動或高強度活動。大約在術後1-3個月,心臟內的組織癒合會比較穩定,這時候醫師會再次評估心律狀況,決定是否可以調整或停用藥物。所以,雖然短期內可以恢復基本生活,但完全的恢復和評估則需要數週到數月。

心跳過快,不再是一個只能靠藥物或忍受的「無解之題」。現代醫學的進步,特別是導管消融術的發展,為許多心律不整患者帶來了根治的希望,讓他們能夠擺脫頻繁心悸的困擾,重新擁抱健康、高品質的生活。如果你也正受心跳過快所苦,別再自己嚇自己了,勇敢地尋求專業的心臟科醫師評估吧!他們會是你的最佳嚮導,引導你找到最適合的治療路徑。