工業用電有比較便宜嗎:深度解析台灣產業用電成本與節費策略

Table of Contents

前言:工業用電真的比較便宜嗎?

這是一個許多企業主、工廠管理者,乃至一般民眾都感興趣的疑問。直觀上,人們會覺得大量採購的商品通常會享有折扣,那麼大量用電的工業用戶,電價是否也更優惠呢?答案是「是的,但情況比您想像的要複雜許多」。

在台灣,工業用電確實有其獨特的計價模式,且在某些條件下,其平均單價可能低於一般民生或商業用電。然而,這並非單純的「便宜」,而是建立在企業需投入更多資源管理、最佳化用電行為的基礎上。本文將從多個面向深入剖析台灣工業用電的計價結構、為何看似便宜、以及企業如何透過智慧管理進一步降低電費支出,幫助您全面理解工業用電的成本奧秘。

工業用電的計價本質與一般認知:為何看似「比較便宜」?

首先,直接回答這個核心問題:相較於民生用電或一般商業用電,工業用電的「基本單價」在特定條件下可能確實較低。然而,這種「便宜」並非無條件的,而是與其用電規模、用電穩定性、以及複雜的計價結構息息相關。

1.1 規模經濟的體現:為何能較便宜?

大型工業用戶通常擁有龐大的契約容量和穩定的用電需求。電力公司在供應電力給這些大型用戶時,可以透過更集中的電力傳輸、更低的單位維護成本,以及更可預測的負載管理,實現規模經濟效益。這些效益最終可能反映在較低的單位電價上,因為供電成本可以被更大的用電量分攤。

1.2 複雜的計價結構:便宜背後的管理學問

不同於住宅用電多以每月總用電量累進計費,工業用電的計價方式複雜許多,主要包含以下幾個關鍵要素:

- 基本電費(需求費用):依照契約容量計收,與實際用電量無關,確保電力系統的供給能力。

- 流動電費(能源費用):依照實際用電量(度數)計收,但會依尖峰、半尖峰、離峰等不同時段有不同費率。

- 功率因數(Power Factor):若功率因數未達標準,會被加收費用;若超越標準,則可獲得折扣。

- 季節電價(夏月與非夏月):夏季因空調需求高,電費通常較貴。

- 燃料成本變動附加費:受國際燃料價格影響的浮動費用。

正是因為這些複雜的計算因子,使得工業用戶若能精準管理其用電行為,就能有效地降低其整體電費,進而實現「相對便宜」的用電成本。反之,若管理不善,即使單價較低,總體電費仍可能非常高昂,甚至超出預期。

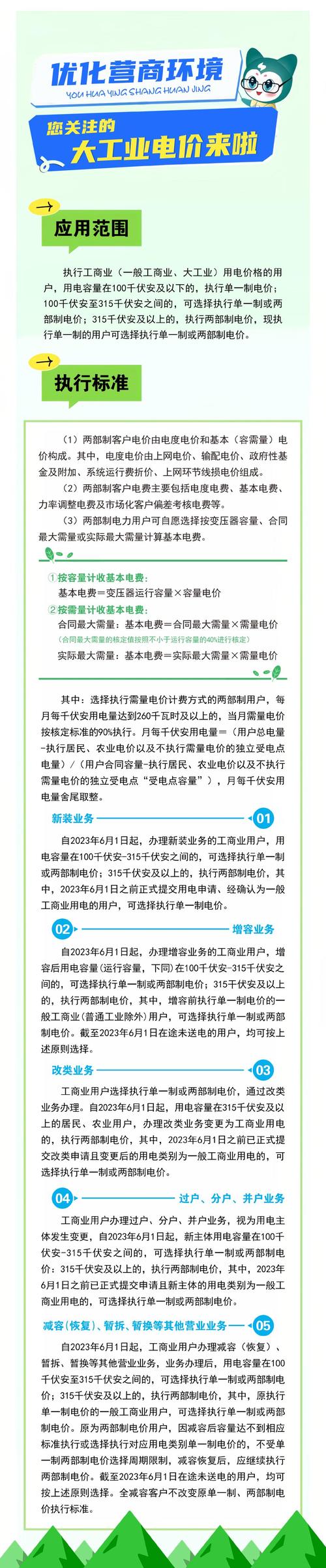

誰是「工業用電」用戶?分類與適用條件

在台灣,並非所有企業都能適用工業用電費率。台灣電力公司的電價方案會根據用戶的用電特性、契約容量及行業別進行分類。一般來說,「工業用電」主要指以下類型用戶:

- 製造業及加工業:例如鋼鐵廠、半導體廠、紡織廠、食品加工廠等,這些產業通常擁有大型生產設備,用電需求量大且穩定。

- 農漁業用電:特定條件下的農業灌溉、養殖漁業等,也可能享有特殊優惠的用電費率。

- 契約容量較高的用戶:無論行業別,只要向台電申請的契約容量達到一定標準(例如低壓電力契約容量50瓩以上,或高壓、特高壓用戶),其計費方式就會適用於類似工業用電的複雜費率結構。

因此,判斷您的企業是否屬於工業用電用戶,最直接的方式是查閱您的電費單上的「用電種類」,或直接向台灣電力公司諮詢確認。

工業用電的計價結構深度解析:決定成本的關鍵因子

要真正理解工業用電是否便宜,必須深入剖析其計價結構。這不僅僅是看每度電多少錢,更是關於如何管理這些成本因子。

3.1 基本電費(Demand Charge):容量與費用

基本電費是工業用電帳單中的固定成本,與您實際用了多少度電無關。它主要基於您與電力公司簽訂的「契約容量」。

- 契約容量:是指用戶向台電申請、並保證在任何時刻都不會超過的最大用電容量(以瓩kW計算)。它代表了台電為您預留的電力供應能力。

- 計費方式:台電會根據您每月契約容量收取固定的基本電費,即使您這個月完全沒有用電,基本電費仍然會產生。

- 超約附加費:如果您實際最高用電量(需量)超過了契約容量,會被收取高額的超約附加費。這就是為何精準管理契約容量至關重要的原因。

重要提示:許多企業在設定契約容量時,為了避免超約罰款而將容量設得過高,導致每月支付不必要的基本電費。這是一個常見的浪費!

3.2 流動電費(Energy Charge):度數與時段

流動電費是根據您實際使用的電量(度數,kWh)計收的費用。但不同於民生用電的累進費率,工業用電的流動電費採用「時間電價」制度。

- 尖峰(Peak)時段:電價最高,通常落在白天工作時間(例如上午9點至下午4點)。

- 半尖峰(Partial-Peak)時段:電價中等,通常在尖峰時段前後(例如上午7-9點、下午4-10點)。

- 離峰(Off-Peak)時段:電價最低,通常在夜間或假日全天。

透過合理安排生產時程,將高耗能設備運轉移至離峰時段,是工業用戶顯著降低電費的有效策略。

3.3 功率因數(Power Factor):效率與折扣/罰款

功率因數是衡量用電效率的重要指標。它表示實際有用功(能轉換為動能、熱能等的部分)佔視在功率(總供給功率)的比例。台灣電力公司規定,用戶的平均功率因數應保持在0.8以上。

- 高於0.8:每增加0.01,可享有電費折扣。例如,若功率因數達到0.9或更高,則有機會獲得電費優惠。

- 低於0.8:每降低0.01,則會被加收電費罰款。這代表您的設備效率不佳,浪費了電力資源。

改善功率因數通常需要安裝電容器等設備,這對於降低整體電費至關重要。

3.4 季節電價:夏月與非夏月

台灣由於夏季(通常為6月至9月)空調用電需求量大,導致整體電力負載升高,供電成本增加。因此,無論是基本電費還是流動電費,在夏月期間的費率都會比非夏月期間來得高。工業用戶需特別注意夏月的用電管理,避免不必要的耗能。

3.5 其他附加費用:燃料與再生能源

電費帳單上可能還會包含燃料成本變動附加費、再生能源發展附加費等,這些費用會根據政策和市場狀況進行浮動,是電力公司為反映發電成本和推動能源轉型而收取的費用。

如何有效管理與降低工業用電成本?節費策略大公開

既然工業用電的「便宜」是建立在良好管理之上,那麼企業該如何有效地降低電費支出呢?以下提供多項具體策略:

4.1 精準掌握用電曲線與數據分析

首先,您必須了解「錢花到哪裡去」。透過安裝智慧電表、能源管理系統(EMS)或簡易的電力量測設備,實時監測各區域、各設備的用電量、需量和功率因數。透過數據分析,可以辨識出:

- 用電尖峰時段:哪些時段用電量最高?是否能錯開?

- 高耗能設備:哪些設備是「吃電怪獸」?它們的運轉效率如何?

- 閒置耗電:下班後或假日是否有不必要的設備仍在耗電?

- 功率因數變化:功率因數何時下降?是否需要調整?

這些數據是制定所有節費策略的基礎。

4.2 最佳化契約容量設定

這是節省基本電費的關鍵。根據歷史用電數據和未來生產計畫,預估未來一年的最大用電需求。如果契約容量設得太高,您會支付不必要的固定費用;如果設得太低,則可能面臨高額的超約附加費。利用能源管理系統的需量預測功能,可以更精準地管理需量,避免超約,並在適當時機申請契約容量調整。

實例建議:許多企業會在夏季(用電高峰)和非夏季(用電低谷)分別向台電申請不同的契約容量,以達到最佳化效果。

4.3 妥善利用時間電價:移峰填谷

這是降低流動電費最直接有效的方法。分析您的生產流程,嘗試將以下高耗能活動移至離峰時段進行:

- 大型機具預熱/啟動:在離峰時段完成。

- 儲能設備充電:利用離峰電力充電,尖峰時段放電。

- 非急迫性生產排程:將可延後的生產任務安排在離峰時段。

- 空調系統預冷/預熱:在離峰時段開啟,利用建築物蓄冷/熱特性。

透過策略性地調整生產排程,可顯著降低尖峰時段的用電量,享受較低的離峰電價。

4.4 提升能源使用效率(EE)

從根本上減少用電量。這涉及多個面向:

- 汰換老舊設備:將傳統高耗能設備更新為變頻、高效能型號(如變頻空壓機、高效馬達、LED照明)。

- 導入節能技術:例如變頻器(VFDs)應用於馬達控制,可大幅節省電力;熱泵技術用於加熱或冷卻。

- 改善製程效率:優化生產流程,減少不必要的能源損耗。

- 定期維護保養:確保設備處於最佳運行狀態,減少能源浪費。

- 建築物節能:改善廠房隔熱、採光、通風,減少空調和照明需求。

4.5 改善功率因數

定期檢查並維護電容器等功因改善設備,確保其正常運作。若有必要,增設或更換老舊的電容器,使功率因數維持在0.9以上,不僅能避免罰款,更能獲得電費折扣。

4.6 導入再生能源與儲能系統

這是一個長期且趨勢性的策略。安裝太陽能光電系統可發電自用,減少對市電的依賴。結合儲能系統,則可進一步優化用電,在電價較低的離峰時段充電,並在電價較高的尖峰時段放電,降低電費支出並增加供電韌性。這也是響應全球能源轉型,提升企業永續形象的重要途徑。

4.7 尋求專業能源管理顧問協助

對於複雜的工業用電結構,許多企業可能缺乏專業知識和人力進行全面分析與優化。此時,尋求外部的能源管理顧問公司協助,他們能提供專業的能源診斷、節能方案規劃、系統導入與績效追蹤,幫助企業達到最大化的節電效益。

工業用電的挑戰與未來趨勢

雖然工業用電在管理得當時可以相對便宜,但企業仍面臨許多挑戰與未來趨勢的變革:

- 能源轉型與碳費:隨著全球對氣候變遷的重視,台灣也正逐步推動能源轉型與碳費徵收。未來,企業可能需要為其碳排放付出代價,這會影響其整體營運成本,促使企業更積極地採用綠電、提升能源效率。

- 電價浮動與穩定性:受國際燃料價格、地緣政治、全球能源供需等因素影響,電價可能面臨更大的波動。如何確保電力供應的穩定性與可預測性,是企業需要思考的課題。

- 智慧電網與分散式能源:未來電網將更加智慧化,整合更多分散式發電(如太陽能、風力)和儲能設施。企業將有更多機會參與電力市場,例如透過需量反應(Demand Response)獲得收益,或更靈活地管理自身能源。

- 企業社會責任(CSR)與ESG:除了成本考量,企業在能源使用上也面臨來自投資人、客戶和社會大眾對環境、社會和公司治理(ESG)的壓力。高效、環保的用電方式,將成為企業永續發展的關鍵要素。

結論:工業用電的「便宜」是一門精深的管理學問

總體而言,「工業用電有比較便宜嗎?」這個問題的答案是:是的,在精準管理和優化用電行為的前提下,工業用電的平均單價確實可能低於民生與一般商業用電。 但這份「便宜」並非一蹴可幾,而是需要企業投入資源、專業知識,並持續監測與調整其用電策略。

從基本電費、流動電費的時間電價,到功率因數的影響,每一個環節都潛藏著節省成本的機會。透過數據分析、契約容量最佳化、移峰填谷、提升設備效率、甚至導入再生能源等多元策略,企業不僅能有效降低電費支出,更能提升整體營運競爭力,並朝向永續發展的目標邁進。在日益變化的能源環境中,掌握工業用電的管理智慧,將是企業成功不可或缺的一環。

常見問題 (FAQ)

Q1:如何知道我的企業是否屬於「工業用電」?

A1:在台灣,企業是否適用工業用電計價,主要取決於其向台灣電力公司申請的「契約容量」。一般而言,契約容量超過一定閾值(例如低壓電力契約容量50kW以上,或高壓、特高壓用戶)的非住家用電,會被歸類為工業或營業用電。最準確的方式是查詢您的電費單,通常會載明「用電種類」,或直接向台電公司服務專線諮詢。

Q2:為何時間電價對工業用電如此重要?

A2:時間電價(Time-of-Use, TOU)對於工業用電至關重要,因為它將一天中的電力分為尖峰、半尖峰和離峰等不同時段,並給予不同的費率。離峰時段的電價遠低於尖峰時段(例如離峰電價可能只有尖峰電價的1/3甚至更低)。對於工業用戶來說,若能將其生產排程、設備運轉等高耗能活動移至離峰時段,就能顯著降低流動電費支出,是節省電費最有效的策略之一。

Q3:如何有效改善功率因數以節省電費?

A3:改善功率因數最直接且有效的方法是安裝或增設「電容器」或「功因改善設備」。這些設備能補償感性負載(如馬達、變壓器、日光燈等)消耗的無效電力,使整體功率因數接近或達到台灣電力公司規定的標準(0.8以上,建議目標0.9或更高)。定期維護這些設備並監測功率因數,是避免罰款並獲得電費折扣的關鍵。

Q4:導入能源管理系統(EMS)對工業用電有何幫助?

A4:能源管理系統(EMS)可以實時監測、分析企業的用電數據,幫助企業了解用電高峰、低谷、異常耗能點等。透過EMS,企業能更精準地調整生產排程、最佳化設備運轉、預測用電趨勢,進而達到合理設定契約容量、有效利用時間電價、及時發現耗能問題等目的,是提升能源效率和降低電費的強大工具,為企業的智慧節能提供數據支撐。

Q5:除了降低電費,工業用電管理還有哪些重要性?

A5:除了直接的電費成本考量,良好的工業用電管理還具有多重重要性:

- 提升企業競爭力:降低營運成本,使產品更具價格優勢。

- 符合環保法規與企業社會責任(CSR):減少碳排放,響應全球永續發展趨勢,提升企業形象。

- 確保供電穩定與安全:避免因超約導致跳電,或設備因過載而損壞,確保生產連續性。

- 為未來能源轉型做準備:應對碳費、綠電需求,並為參與未來智慧電網的需量反應等新模式奠定基礎。