小兒麻痺是先天嗎:深入解析小兒麻痺症的成因、傳播與預防之道

許多人對於小兒麻痺症(Poliomyelitis,或稱脊髓灰質炎)存有疑問,其中最常見的便是:「小兒麻痺是先天嗎?」答案是:不,小兒麻痺症並非先天性疾病。它是一種由小兒麻痺病毒(Poliovirus)引起的急性傳染病,主要透過病毒感染後侵犯人體神經系統而導致的後天性疾病。這篇文章將深入探討小兒麻痺症的真實面貌,釐清其成因、傳播途徑、症狀、潛在後遺症,以及最重要的預防方法,幫助您更全面地理解這項曾肆虐全球的疾病。

Table of Contents

小兒麻痺症的真實面貌:它不是先天疾病

「先天性」疾病指的是在出生時即已存在的疾病,可能由遺傳因素、染色體異常、或在子宮內發育時受到環境影響(例如感染、藥物、毒素暴露)所導致。例如,唐氏症、先天性心臟病、某些代謝異常疾病等都屬於先天性疾病。

然而,小兒麻痺症則完全不同。它是一種後天性的感染性疾病,其根源是一種名為「小兒麻痺病毒」的特定病原體。這病毒屬於腸病毒家族,一旦進入人體,會侵犯神經系統,特別是脊髓前角運動神經元,進而導致肌肉無力或麻痺。

- 病原體引起: 小兒麻痺症是由活體病毒引起,而非基因缺陷或發育異常。

- 感染途徑: 病毒透過特定途徑(主要是糞口傳播)進入人體,感染者必須先接觸到病毒才會發病。

- 發病時間: 症狀通常在感染病毒後數天至數週內出現,而非出生時就存在。

因此,將小兒麻痺症與先天性疾病混為一談是一個常見但錯誤的觀念。理解這一點,對於我們認識疾病的本質和掌握預防之道至關重要。

小兒麻痺病毒的傳播途徑與感染過程

小兒麻痺病毒是一種高度傳染性的病毒,主要透過以下途徑在人與人之間傳播:

主要傳播途徑

- 糞口傳播(Fecal-Oral Route): 這是小兒麻痺病毒最主要的傳播途徑。當感染者排出的糞便中含有病毒,若這些糞便污染了食物、飲用水、玩具或其他物品,未感染者透過手部接觸這些被污染的物品後,再將手放入口中,病毒便進入消化道。這在衛生條件不佳的地區尤為常見。

- 飛沫傳播(Respiratory Droplets): 雖然較不常見,但病毒偶爾也可透過感染者咳嗽或打噴嚏產生的飛沫在近距離內傳播。

感染過程

- 病毒入侵: 病毒透過口腔進入消化道,在咽喉和腸道內壁的淋巴組織中進行複製。

- 擴散: 病毒隨後進入血液循環(病毒血症),並在體內進一步擴散。

- 侵犯神經系統: 在少數情況下(約1%),病毒會穿過血腦屏障,侵犯中樞神經系統,特別是脊髓的灰質部分,攻擊負責控制肌肉運動的運動神經元。

- 神經元損傷: 運動神經元一旦受損或被破壞,其所支配的肌肉便會失去功能,導致癱瘓。這種癱瘓通常是急性、不對稱的,並且多發生在下肢。

值得注意的是,約90%的小兒麻痺病毒感染者是無症狀的,或僅有輕微的、非特異性的症狀(如感冒)。然而,即使是無症狀感染者,其糞便中仍含有病毒,並可將病毒傳染給他人,這使得控制疫情變得更加困難。

小兒麻痺症的症狀與潛在後遺症

小兒麻痺症的臨床表現範圍廣泛,從無症狀感染到嚴重的麻痺和死亡都有可能。

初期症狀(輕微或非特異性症狀)

在病毒侵犯神經系統前,部分感染者可能會出現類似流感的輕微症狀,包括:

- 發燒

- 疲勞

- 頭痛

- 噁心、嘔吐

- 喉嚨痛

- 肌肉痠痛

這些症狀通常在數天內自行緩解,且不一定會進展到麻痺型小兒麻痺症。

麻痺型小兒麻痺症(Paralytic Polio)

約有不到1%的感染者會進展為麻痺型小兒麻痺症,這是最嚴重也是最具破壞性的形式。症狀通常在初期症狀出現後數天至一週內快速發展:

- 劇烈肌肉疼痛: 受影響的肢體會感到劇烈疼痛和僵硬。

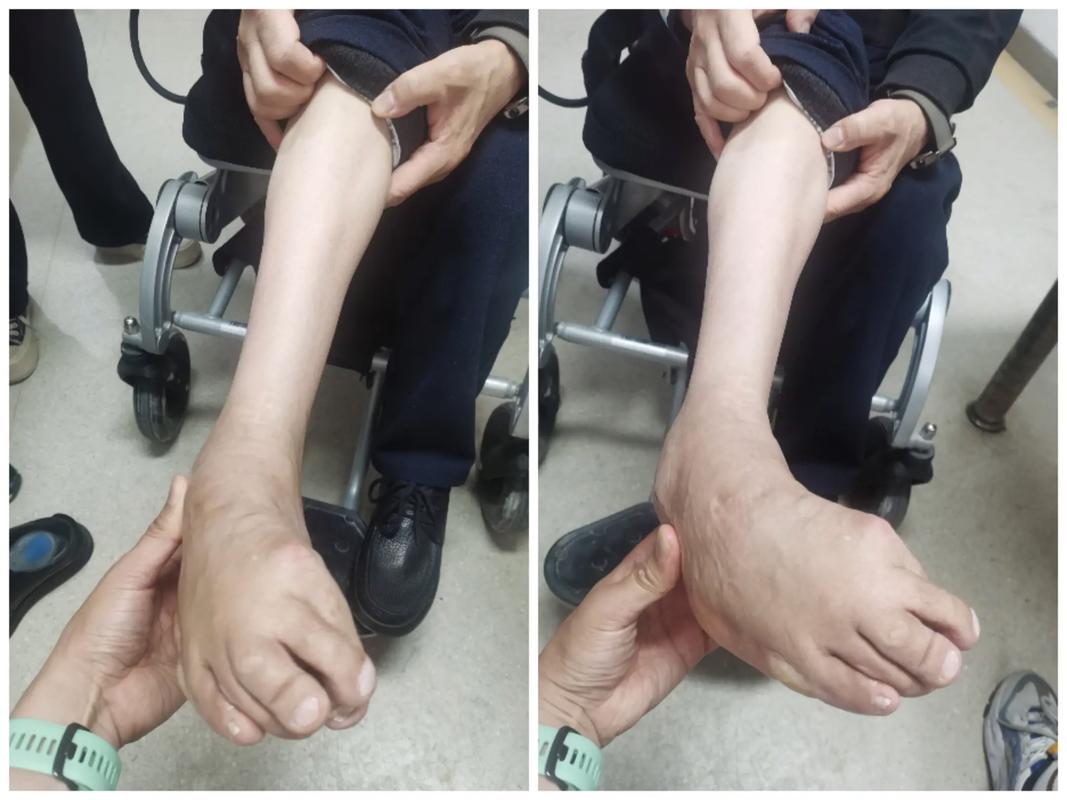

- 肢體無力: 肌肉力量迅速減弱,導致單側或雙側肢體下垂、無法抬起。這種麻痺通常是非對稱性的,例如只影響一條腿或一隻手臂。

- 弛緩性麻痺: 肌肉會變得鬆弛無力,反射消失。

- 呼吸困難: 若病毒侵犯呼吸肌(如橫膈膜)或腦幹(延髓型小兒麻痺),可能導致呼吸衰竭,危及生命。

- 吞嚥困難: 腦幹型小兒麻痺患者還可能出現吞嚥、說話困難。

麻痺在發病後的數週內達到高峰,之後可能會有一定程度的恢復,但許多患者會留下永久性的肌肉無力和肢體萎縮。在疫苗普及之前,小兒麻痺症是導致兒童永久性殘疾的主要原因之一。

小兒麻痺症後症候群(Post-Polio Syndrome, PPS)

即使是從麻痺型小兒麻痺症中康復的患者,在幾十年後(通常是30至40年)仍可能面臨「小兒麻痺症後症候群」的挑戰。這是一種漸進性的神經肌肉疾病,其症狀包括:

- 新的或加劇的肌肉無力(可能影響曾麻痺的肢體,也可能影響從未受影響的肌肉)。

- 嚴重的疲勞。

- 肌肉和關節疼痛。

- 肌肉萎縮和肌肉痙攣。

- 呼吸或吞嚥困難。

PPS的確切機制尚不完全清楚,但被認為與當年受損的運動神經元因長時間過度使用而逐漸衰竭有關。

預防是關鍵:小兒麻痺疫苗的里程碑

面對如此具破壞性的病毒,預防無疑是遏制小兒麻痺症的唯一有效途徑。得益於科學家的不懈努力,小兒麻痺疫苗的研發和全球大規模接種計畫,使得小兒麻痺症的發病率大幅下降,幾乎達到根除的目標,這也是公共衛生史上最偉大的成就之一。

兩種主要疫苗

目前主要有兩種有效的小兒麻痺疫苗:

- 口服小兒麻痺疫苗(Oral Poliovirus Vaccine, OPV):

- 特性: 含有減毒的活病毒,透過口服滴劑給予。

- 優點: 成本較低,易於大規模接種,且能在腸道內產生免疫反應,提供「腸道免疫」,進而阻斷病毒在社區內的傳播。接種者排出的糞便中帶有疫苗病毒,可間接使其他人產生免疫力(群體免疫效應)。

- 缺點: 極少數情況下(約百萬分之一),減毒病毒可能變異回具有致病力的形式,導致「疫苗相關麻痺型小兒麻痺症」(Vaccine-Associated Paralytic Polio, VAPP)。因此,許多已根除小兒麻痺症的國家已逐步停用OPV,轉而使用IPV。

- 不活化小兒麻痺疫苗(Inactivated Poliovirus Vaccine, IPV):

- 特性: 含有已殺死的病毒,透過肌肉注射給予。

- 優點: 不含活病毒,因此沒有導致VAPP的風險,安全性極高。它能有效在體內產生抗體,提供對麻痺的保護。

- 缺點: 成本相對較高,且不能像OPV那樣在腸道產生強烈免疫,因此不能完全阻斷病毒在腸道內的複製和排泄,對於阻止病毒在社區中的傳播效果略遜於OPV。

全球大多數國家目前都採用IPV作為常規的兒童預防接種項目。根據世界衛生組織(WHO)的建議,兒童應按照既定的疫苗接種時程完成多劑次的疫苗接種,以獲得全面保護。

全球根除的努力

自1988年全球小兒麻痺症根除倡議(Global Polio Eradication Initiative, GPEI)啟動以來,全球小兒麻痺症的病例數已減少了超過99%。非洲地區於2020年被宣佈為無野生型小兒麻痺病毒的區域。目前,野生型小兒麻痺病毒主要僅在阿富汗和巴基斯坦等少數國家流行。這項成就是人類公共衛生史上的里程碑,證明了大規模疫苗接種的力量。

小兒麻痺症與先天性疾病的區別

為了更清晰地理解「小兒麻痺是先天嗎」這個問題,我們再次強調小兒麻痺症與先天性疾病的根本區別:

先天性疾病(Congenital Disease): 顧名思義,是指個體在出生時就已經存在的疾病或異常。這些狀況的成因多樣,包括基因突變、染色體變異、母親在懷孕期間的感染(如德國麻疹)、藥物暴露、或不明原因的胎兒發育異常。它們不是透過感染他人而獲得的。

後天性疾病(Acquired Disease): 是指個體在出生後才獲得或發展出來的疾病。其原因可能包括感染(如小兒麻痺、流感、麻疹)、環境暴露(如毒素、過敏原)、生活方式(如糖尿病、心臟病)、創傷或其他非先天性的因素。小兒麻痺症就屬於典型的後天性傳染病。

簡而言之,先天性疾病是與生俱來的,而小兒麻痺症則是在出生後因病毒感染而發生的後天性疾病,且可以透過疫苗有效預防。

全球小兒麻痺症現況與持續的努力

雖然小兒麻痺症在全球範圍內已接近根除,但要達到完全根除的目標仍面臨挑戰。零星的野生型小兒麻痺病毒病例仍存在於阿富汗和巴基斯坦,這些地區的政治不穩定、安全問題和人口遷徙,使得疫苗接種計畫難以全面推行。

此外,由疫苗衍生的小兒麻痺病毒(Circulating Vaccine-Derived Poliovirus, cVDPV)也成為一個新的公共衛生關注點。當OPV疫苗病毒在免疫力低下的社區中長期循環,它可能會發生變異並重新獲得致病能力,導致新的小兒麻痺病例。這也促使WHO建議全球逐步從使用OPV過渡到IPV,以消除這種風險。

全球衛生組織和各國政府仍在不懈努力,透過以下措施確保小兒麻痺症的最終根除:

- 持續且高覆蓋率的疫苗接種活動。

- 加強疾病監測,及早發現和應對任何新的病例。

- 對病毒進行基因測序,追蹤病毒的來源和傳播途徑。

- 改善衛生條件和飲用水安全,減少病毒傳播風險。

結論

總結來說,「小兒麻痺是先天嗎?」這個問題的答案是明確的:小兒麻痺症不是先天性疾病,而是一種由小兒麻痺病毒引起的急性傳染病。它在出生後因感染病毒而發生,其特點是病毒侵犯神經系統,導致肌肉麻痺。儘管曾是全球兒童致殘的主要原因,但得益於安全有效的疫苗和全球數十年的努力,小兒麻痺症已近乎根除。

這項公共衛生上的巨大成功提醒我們,疾病的預防勝於治療。透過持續的疫苗接種,我們不僅保護了我們的下一代免受小兒麻痺症的侵害,也為實現一個真正沒有小兒麻痺病毒的世界奠定了基礎。

常見問題 (FAQ)

為何小兒麻痺症在今日較不常見?

小兒麻痺症在今日較不常見,主要歸功於全球範圍內大規模、高覆蓋率的小兒麻痺疫苗接種計畫。疫苗的有效推廣阻斷了病毒的傳播鏈,使得全球病例數大幅下降,幾乎達到根除的目標。

如何預防小兒麻痺症?

預防小兒麻痺症最有效的方法是按時接種小兒麻痺疫苗。此外,維持良好的個人衛生習慣,例如勤洗手,以及確保飲用水和食物的衛生安全,也能有效降低感染風險。

小兒麻痺症的麻痺是永久性的嗎?

麻痺型小兒麻痺症導致的麻痺在嚴重情況下可能是永久性的。雖然部分患者在急性期過後會有一些功能恢復,但許多人會留下不同程度的肌肉無力、萎縮和肢體畸形。此外,即使是康復者,多年後也可能出現小兒麻痺症後症候群(PPS),表現為新的肌肉無力或疼痛。

為何有些國家仍有小兒麻痺症病例?

野生型小兒麻痺病毒目前僅在極少數國家(主要為阿富汗和巴基斯坦)持續流行。這主要是由於這些地區存在疫苗接種難題,如政治不穩定、衝突、難以接觸到偏遠地區的人口,以及部分社區對疫苗的誤解或抵制,導致疫苗覆蓋率不足,病毒得以持續傳播。

先天性疾病會傳染嗎?

不,先天性疾病通常不會傳染。它們是在出生時就存在的,多由遺傳、發育異常或子宮內環境因素引起,不同於小兒麻痺症這類由病原體引起並能人傳人的傳染病。