寶寶多大說話:寶寶語言發展里程碑、促進技巧與潛在警訊全解析

Table of Contents

寶寶多大說話:探索寶寶語言發展的奧秘

「我的寶寶什麼時候才會開口說話?」這幾乎是每位新手父母心中最常浮現的疑問之一。看著其他同齡的孩子嘰哩呱啦地說個不停,自家寶貝卻還停留在牙牙學語的階段,難免會感到焦慮。然而,寶寶的語言發展是一個廣泛且充滿個體差異的過程,每個孩子都有自己獨特的成長步調。

這篇文章旨在為您詳細解析寶寶的語言發展里程碑,從最初的咿呀學語到能夠流暢表達,一步步揭示其中的奧秘。我們將探討影響寶寶說話的關鍵因素,並提供父母可以在日常生活中實踐的有效技巧,以促進孩子的語言能力。同時,我們也會提醒您留意潛在的警訊,並在必要時尋求專業協助,確保您的孩子在語言學習的旅程上獲得最好的支持。

一、寶寶語言發展的黃金里程碑:從牙牙學語到流暢表達

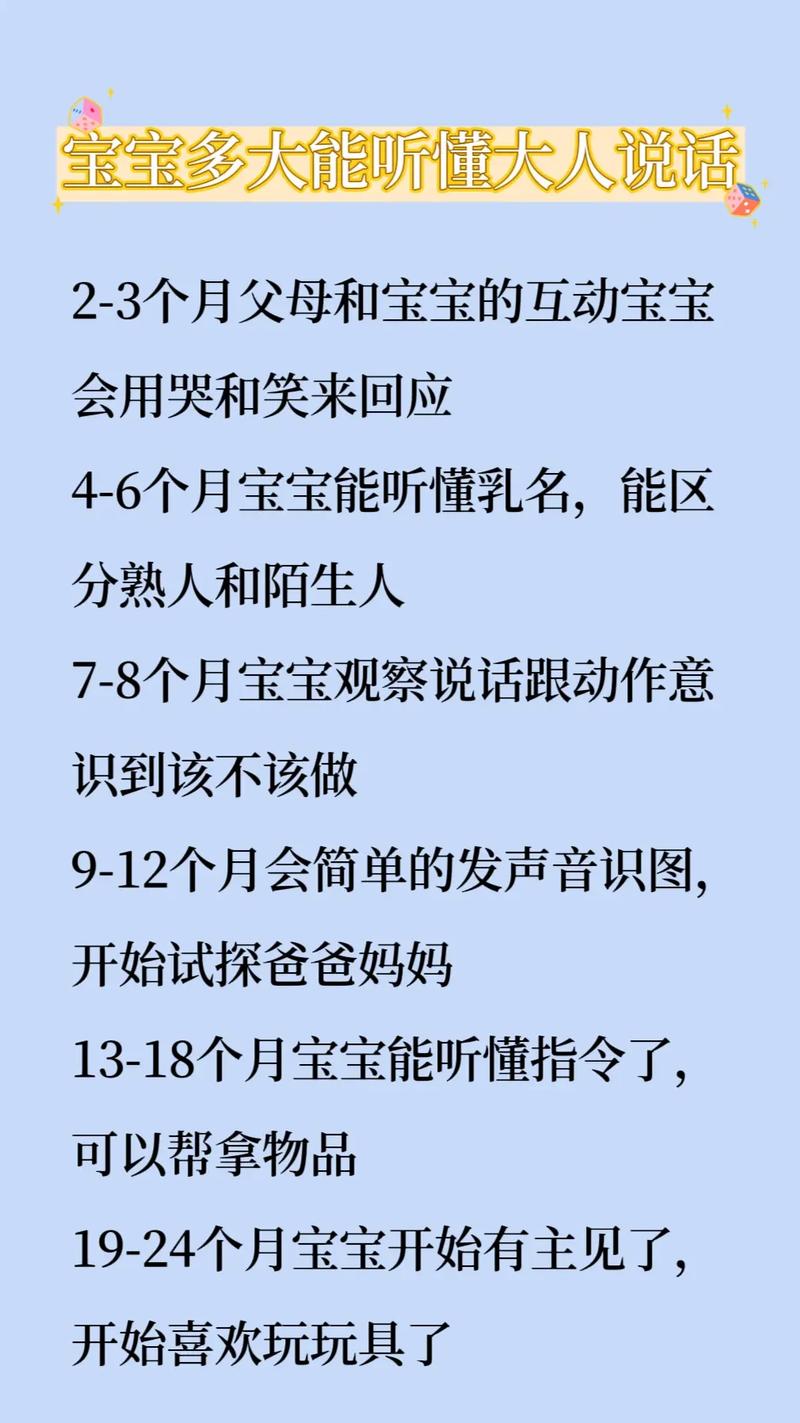

寶寶的語言發展並非一蹴可幾,而是一個漸進且連續的過程。它包括了對聲音的反應、發出聲音、理解語言,直到最終能夠用語言表達自己的需求和想法。以下是寶寶語言發展的一些關鍵里程碑:

1. 0-6個月:語言萌芽期與聽覺探索

- 新生兒期(0-3個月):

- 對大的聲響會嚇一跳或眨眼。

- 會轉頭尋找聲音的來源。

- 發出咕咕聲、尖叫聲、歎息聲等非語言聲音。

- 哭聲會因需求不同而有差異。

- 對父母的聲音有反應,會表現出喜歡或被安撫的樣子。

- 3-6個月:

- 開始發出更多的元音聲音,例如「啊」、「喔」、「嗚」。

- 會咯咯笑,表達快樂的情緒。

- 發出類似「咕、嘎」的聲音,像是與大人對話。

- 聽到自己的聲音會很高興。

- 開始注意音樂和唱歌。

在這個階段,寶寶主要是在為後續的語言發展打基礎,他們透過聽覺、模仿和嘗試發聲來探索聲音的世界。父母多與寶寶說話、唱歌,是最好的啟蒙方式。

2. 6-12個月:發聲探索與理解萌芽

- 6-9個月:

- 開始發出重複的音節,即「牙牙學語」(Babbling),例如「ba-ba-ba」、「ma-ma-ma」、「da-da-da」。這些聲音通常沒有特定的意義,但對寶寶來說是重要的口腔肌肉練習。

- 能夠辨認自己的名字和一些常用的詞語,如「媽媽」、「爸爸」。

- 會對語氣和表情有反應。

- 透過手勢或聲音表達需求,例如揮手說再見。

- 9-12個月:

- 模仿一些簡單的聲音和手勢。

- 理解更多簡單的指令,例如「抱抱」、「來」。

- 可能會發出第一個有意義的詞彙,通常是「媽媽」、「爸爸」或簡單的物體名稱。這個詞彙對寶寶而言具有特定的指涉意義。

- 透過指認來表達需求或興趣。

3. 12-18個月:第一個有意義的詞彙與詞彙擴展

- 12-15個月:

- 說出1-3個有意義的詞彙,通常是名詞。

- 能理解並遵循簡單的單步指令,如「把球拿給我」。

- 會用手勢配合語言,例如指著想要的東西並發出聲音。

- 會模仿大人說話,即使不理解意思。

- 15-18個月:

- 詞彙量會增加到5-10個詞彙。

- 能指出熟悉的圖片或物體。

- 嘗試模仿大人說更多新的詞彙。

- 能理解一些簡單的問題,例如「這是什麼?」

4. 18-24個月:詞彙爆炸期與雙詞句

- 這是寶寶語言發展的「詞彙爆炸期」。在短短幾個月內,寶寶的詞彙量可以從數十個迅速增長到200-300個或更多。

- 開始將兩個詞組合在一起,形成簡單的雙詞句,例如「媽媽 抱抱」、「狗狗 走」。這些句子通常是名詞+動詞、形容詞+名詞等。

- 能理解並遵循兩個步驟的指令,例如「拿球給爸爸」。

- 能問簡單的「什麼?」、「哪裡?」的問題。

- 能辨認並說出身體部位的名稱。

5. 2-3歲:句子結構與簡單對話

- 能說出3-5個詞組成的句子,語言表達更完整。

- 開始使用代詞(我、你、他)、介詞(在、上、下)等。

- 能進行簡單的對話,回答問題並提出問題。

- 能夠說出自己的名字和年齡。

- 能理解並講述簡單的故事。

- 詞彙量達到500-1000個。

6. 3歲以上:語言能力進階

- 語言表達能力更趨流暢,句子更複雜,包含更多修飾語和連接詞。

- 能講述較長的故事和經驗。

- 能參與更複雜的對話,表達自己的感受和想法。

- 開始掌握更多抽象的概念詞彙。

- 理解並運用語法規則,雖然可能仍有少量錯誤。

請注意: 這些里程碑僅供參考,每個寶寶的發展速度都不同。有些寶寶可能在某些方面發展較快,在另一些方面則較慢。廣泛的「正常」發展範圍是存在的。

二、影響寶寶說話的關鍵因素:探索內外在條件

寶寶說話的早晚和語言能力的發展,受到多種因素的綜合影響,這些因素可以分為內在和外在兩大類:

1. 環境刺激與互動品質

這是影響語言發展最重要、也最能被父母掌握的因素。一個充滿豐富語言刺激和積極互動的環境,能顯著促進寶寶的語言發展。反之,若環境中缺乏語言交流,或互動品質不佳,則可能導致語言發展遲緩。

- 對話與回應: 父母多與寶寶說話,並對寶寶的聲音、手勢做出回應,能讓寶寶知道自己的表達是有意義的。

- 閱讀: 為寶寶朗讀繪本,不僅能增加詞彙量,也能培養語感和對閱讀的興趣。

- 唱歌與遊戲: 透過兒歌和語言遊戲,讓寶寶在輕鬆愉快的氛圍中學習語言。

- 減少螢幕時間: 過多的螢幕時間會剝奪寶寶與人互動的機會,影響語言發展。

2. 聽力與口腔發育

良好的聽力是語言發展的基礎。如果寶寶聽不清楚聲音,自然也無法模仿和學習說話。口腔肌肉的發育,包括舌頭、嘴唇、下巴的協調運動,對於發出清晰的語音至關重要。任何聽力或口腔結構上的異常都可能影響語言發展。

- 聽力檢查: 新生兒聽力篩檢的必要性。若有疑慮,應及早進行專業評估。

- 口腔發展: 注意寶寶的吸吮、咀嚼能力。適當引入固體食物有助於口腔肌肉的鍛鍊。

3. 生理與認知發展

語言發展與寶寶的整體認知能力、精細動作和粗大動作發展息息相關。例如,寶寶需要有足夠的認知能力去理解詞語的意義,並將其與實際物體或動作連結。良好的注意力集中能力也對語言學習有幫助。

- 注意力與記憶力: 寶寶能夠專注聆聽並記住新詞彙。

- 社交情感發展: 寶寶對與人互動感興趣,願意模仿和表達。

4. 遺傳與性別

家族中是否有語言發展較早或較晚的成員,可能會對寶寶產生一定的影響,但這並非決定性因素。此外,普遍認為女孩的語言發展會比男孩稍早,但這也僅是平均趨勢,個體差異非常大。

5. 雙語或多語環境的影響

許多父母擔心在雙語環境下成長的寶寶會說話較晚。研究顯示,雙語寶寶在初期詞彙累積上可能看起來較單語寶寶慢,但當兩種語言的詞彙量總和計算時,他們通常與單語寶寶持平或超越。雙語環境不會導致語言發展遲緩,反而有助於認知彈性、解決問題能力等多方面的發展。重要的是,父母應保持語言輸入的一致性和豐富性。

三、父母如何有效促進寶寶語言發展:給予最好的引導

作為父母,我們在寶寶的語言發展中扮演著極其關鍵的角色。透過日常互動和刻意的引導,我們可以為寶寶營造一個有利於語言學習的豐富環境。

1. 多說多聽:創造語言浸潤環境

從寶寶出生起,就開始對他們說話,即使他們還不能理解。描述您正在做的事情、看到的物品、感受到的情緒,使用豐富的詞彙和語調。

- 實況轉播: 「現在媽媽在幫你換尿布喔。」、「你看,這是一顆紅色的蘋果。」

- 重複與強調: 針對重要的詞彙,多重複幾次,例如「水水」、「喝水水」。

- 語氣豐富: 使用不同的語氣、音高和音量,吸引寶寶的注意力。

2. 閱讀的重要性:從繪本中學習

為寶寶朗讀繪本,是促進語言發展的最佳方式之一。從色彩鮮豔的布書、硬頁書開始,到故事性更強的繪本。

- 指讀: 閱讀時用手指著書中的圖片,並說出其名稱。

- 提問: 即使寶寶還不能回答,也可以問「這是什麼?」、「狗狗在哪裡?」

- 互動: 鼓勵寶寶翻頁、觸摸書本,讓閱讀成為一種有趣的遊戲。

3. 回應與互動:建立溝通的連結

當寶寶發出聲音或嘗試表達時,即使是咿呀學語,也要積極回應。這種互動能讓寶寶感受到被傾聽和理解,從而增強他們溝通的意願。

- 擴展式回應: 當寶寶說「車車」時,您可以回應「對呀!是一台藍色的車車。」,擴展他的詞彙和句型。

- 等待與觀察: 給予寶寶足夠的時間去思考和回應,不要急於替他們說出答案。

- 眼神交流: 溝通時保持眼神接觸,讓寶寶感受到您的專注。

4. 鼓勵模仿與發聲:透過遊戲引導

遊戲是寶寶學習的最佳方式。透過模仿遊戲,可以幫助寶寶練習發聲和詞彙。

- 模仿聲音: 模仿動物叫聲(汪汪、喵喵)、車子聲音(叭叭),鼓勵寶寶跟著模仿。

- 唱歌謠: 選擇簡單、重複性高的兒歌,跟著旋律唱歌,並搭配手勢。

- 鼓勵表達: 當寶寶指著想要的東西時,鼓勵他嘗試說出名稱,例如「要球球嗎?」

5. 減少螢幕時間:回歸真實互動

過多的手機、平板或電視螢幕時間,會嚴重影響寶寶的語言發展。螢幕上的聲音和圖像大多是單向輸入,缺乏真實的人際互動和回應,無法有效刺激語言學習。

- 限制時間: 兩歲以下兒童應盡量避免螢幕時間。兩歲以上兒童也應嚴格限制時間,並選擇具教育意義的內容,且需由成人陪伴並引導。

- 鼓勵探索: 鼓勵寶寶多與真實世界的物品互動,進行遊戲和探索。

6. 創造豐富的語言環境:生活即教室

將語言學習融入到日常生活的方方面面,讓寶寶隨時隨地都能接觸到豐富的語言輸入。

- 日常對話: 在用餐、洗澡、散步時,都可以與寶寶對話,描述當下的情境。

- 詞彙連結: 當看到一個新物品時,清楚地說出它的名稱,並讓寶寶觸摸。

- 情境學習: 在情境中重複詞彙,幫助寶寶理解詞彙與其意義的連結。

四、語言發展的潛在警訊與何時該尋求專業協助

雖然寶寶的語言發展存在很大的個體差異,但某些跡象可能表明存在潛在的語言發展遲緩或其他問題。及早識別這些警訊並尋求專業協助至關重要,因為早期介入對於改善語言發展障礙的效果最好。

以下是一些值得父母留意的潛在警訊:

- 6-9個月: 缺乏呀呀學語(babbling),或發出的聲音種類很少。對自己的名字沒有反應。

- 9-12個月: 無法使用手勢(如揮手說再見、搖頭表示不)。對聲音沒有反應或反應不一致,聽力可能有問題。

- 12-15個月: 尚未說出第一個有意義的詞彙(如「媽媽」、「爸爸」)。沒有嘗試模仿聲音。

- 18個月: 詞彙量少於6-10個單詞。無法指向熟悉的物品或身體部位。不會回應自己的名字。

- 24個月(2歲): 詞彙量少於50個單詞。無法組合兩個詞形成短語(如「要水」)。無法模仿單詞或簡單短語。聽不懂簡單的指令或問題。

- 30個月(2歲半): 無法使用至少100個詞彙。不能說出雙詞短語。別人難以理解寶寶的說話。

- 3歲: 無法說出3-5個詞的句子。說話內容大部分聽不懂。缺乏與他人溝通的興趣。

- 任何年齡: 語言技能突然退步或喪失。發音非常不清晰,或只有少數人能理解。聽力似乎有問題。

如果您的寶寶出現以上任何一個或多個警訊,或您對寶寶的語言發展有任何疑慮,請不要猶豫,應及時尋求專業評估。

您可以諮詢的專業人士包括:

- 兒科醫師: 他們可以初步評估寶寶的發展狀況,並轉介至相關專科。

- 語言治療師: 專門診斷和治療語言、溝通、吞嚥障礙的專業人員,能提供具體的評估、診斷和治療方案。

- 聽力師: 如果懷疑寶寶聽力有問題,需要進行聽力檢查。

- 發展遲緩評估中心: 許多醫院設有兒童發展評估中心,提供跨專業的綜合評估服務。

早期介入對於語言發展遲緩的兒童來說至關重要。 越早發現問題並開始治療,寶寶追趕發展進度的機會就越大,也能有效預防後續可能出現的學習或社交困難。

結語

寶寶的語言發展是一段奇妙而獨特的旅程。每個孩子都有自己的時間表,父母的耐心、觀察和適當的引導是他們最好的助力。透過提供豐富的語言環境、積極的互動以及在必要時尋求專業協助,我們可以幫助寶寶開啟溝通的大門,自信地表達自己。

請記住,愛與支持是寶寶成長過程中最重要的養分。享受與您的孩子一同探索語言世界的樂趣吧!

常見問題(FAQ)

Q1:為何有些寶寶說話比較晚?這是正常的嗎?

A1:寶寶說話晚的原因有很多,包括個體發展差異、環境刺激不足、聽力問題、口腔發展狀況或認知發展步調。在排除病理因素後,許多晚說話的寶寶仍然屬於正常發展範圍,特別是如果他們在其他發展領域(如理解能力、肢體動作)沒有明顯落後,且有積極的溝通意願。觀察他們的整體發展曲線和溝通嘗試,比單純看說話詞彙量更為重要。

Q2:如何判斷寶寶是否需要語言治療?

A2:判斷寶寶是否需要語言治療,應綜合考量其語言理解與表達能力、溝通意願、聽力狀況及整體發展。若寶寶在特定年齡未達到應有的語言里程碑(如2歲時詞彙量少於50個,或無法說出雙詞短語),或出現語言退步、缺乏溝通動機等警訊,則應盡早諮詢兒科醫師或語言治療師進行專業評估。早期介入對於語言發展遲緩的效果最佳。

Q3:雙語環境會延遲寶寶說話嗎?

A3:研究普遍表明,雙語環境並不會導致寶寶說話延遲。雖然雙語寶寶在學習兩種語言的初期,每種語言的詞彙量可能比單語寶寶少,但若將兩種語言的詞彙量加總,他們通常與單語寶寶持平或更高。雙語寶寶可能在兩種語言之間轉換時需要更多時間,但從長遠來看,雙語能力會帶來認知優勢。重要的是確保兩種語言的輸入都是豐富且具一致性的。

Q4:除了說話,還有哪些語言發展的里程碑需要注意?

A4:語言發展不僅僅是說話,還包括「語言理解」和「非語言溝通」。父母應注意寶寶是否能理解簡單指令(如「把球拿給我」)、是否能辨認家人或物品名稱、以及他們如何透過眼神、手勢、指認、模仿來表達需求和意圖。一個孩子即使說話不多,但如果理解力好且積極嘗試非語言溝通,也通常是發展良好的跡象。

Q5:如何鼓勵不愛說話的寶寶開口?

A5:對於不愛說話的寶寶,父母可以採取以下策略:

- 增加互動機會: 多花時間與寶寶面對面交流、玩遊戲,創造對話情境。

- 製造需求: 不要總是在寶寶指一下就滿足其需求,可以鼓勵他們嘗試發聲或說出詞彙。例如,將玩具放在高處,引導他說「給」或「拿」。

- 簡化語言: 使用簡單、重複的詞彙和短句,語速放慢。

- 擴展式回應: 當寶寶發出任何聲音或詞語時,給予積極回應並稍作擴展。

- 閱讀和唱歌: 透過繪本和兒歌,讓語言學習變得有趣。

- 耐心等待: 給予寶寶足夠的時間去思考和組織語言,不要催促或替他說出答案。

若持續擔憂,請諮詢專業意見。