子公司可以買母公司股票嗎?深度解析法律、財務與治理的複雜面向

最近,我在與一位科技業的陳董聊天時,他突然問了一個讓我眼睛為之一亮的問題:「小沈啊,我的子公司營運績效很好,帳上現金也充裕,如果我們想讓集團的股價表現更穩健,或者是有一些策略性的考量,子公司有沒有可能去買母公司的股票呢?這在台灣法律上行得通嗎?聽起來好像有點怪怪的,但又說不上哪裡不對勁。」

這個問題,其實在企業界並非罕見,但答案卻不是簡單的「可以」或「不行」。子公司原則上「可以」購買母公司的股票,但這條路徑上充滿了法律、會計、稅務和公司治理的複雜挑戰與嚴格限制,實務上通常會受到監管機關的嚴格檢視,甚至被極力避免。它像是一扇門,雖然沒有被鎖死,但門後卻佈滿了地雷,需要極其謹慎地評估與處理。

為什麼會有這種想法呢?陳董的想法很直接:子公司有錢,母公司股價需要支持,或者想增加大股東對公司的控制力。然而,企業經營從來就不是只看表面上的數字,更要深入剖析其背後的法規精神、財務實質以及對公司治理的長遠影響。

Table of Contents

深度解析:子公司購買母公司股票的複雜性

想像一下,一家兒子公司跑去買媽媽公司的股票,這聽起來是不是有點像「左手給右手」的感覺?沒錯,這種行為在法律、財務和治理層面都可能引發一連串的疑問和矛盾。我們來深入探討一下這些層面:

法律層面的重重關卡

在台灣,雖然公司法並沒有明文禁止子公司購買母公司股票,但這並不代表暢通無阻。監管機關和法院在判斷這種行為時,會從多個角度進行審查:

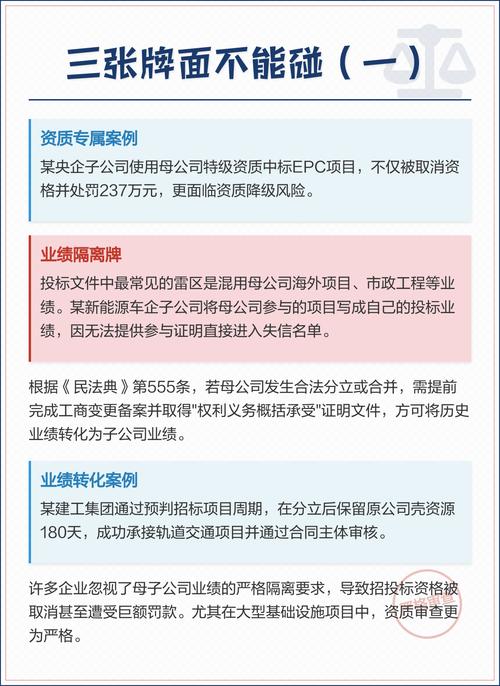

- 資本維持原則與實質庫藏股: 根據台灣公司法的精神,公司購買自家股票(即庫藏股)是受到嚴格限制的,主要目的是為了避免損害公司資本,進而影響債權人與股東權益。當子公司購買母公司股票時,實質上會被視為母公司集團內部的「實質庫藏股」。這會導致集團可分配盈餘減少,或讓集團的實質資本結構產生變化,因此通常會類推適用母公司庫藏股的相關規定。

- 證券交易法與市場操縱: 如果子公司購買母公司股票的目的是為了拉抬股價、穩定股價或影響市場交易,就可能被認定為「市場操縱」行為,這在證券交易法中是嚴格禁止的。內線交易也是一個大問題,子公司管理階層因為掌握母公司內部資訊而進行交易,很容易觸犯內線交易規範。

- 反托拉斯與公平交易: 在某些特殊情況下,如果母子公司都是大型企業,且其業務存在競爭關係,這種交叉持股的行為可能會被公平交易委員會審查,看是否涉及不公平競爭或限制競爭。

- 董事會與股東會決議權限: 即使允許,這類重大投資決策也必須經過子公司董事會或股東會的合法決議,而且董事們必須證明這符合子公司本身的最佳利益,而不是單純為了母公司的利益服務。這裡面涉及董事的忠實義務與善良管理人責任。

會計處理與財務報表影響

會計處理是另一個令人頭痛的環節,它直接影響到企業的財務透明度和績效呈現:

- 合併報表下的處理: 根據會計原則(如IFRS),在編製合併財務報表時,子公司持有的母公司股票必須被視為「庫藏股」。這意味著這些股票會從「股本」和「股本溢價」中減除,而不是列為「投資」科目。結果就是,集團的股本總額會減少,每股盈餘(EPS)可能會被虛增,因為在外流通股數減少了。這對於分析師和投資人來說,可能會造成誤導。

- 獨立報表下的處理: 在子公司本身的獨立財報上,它可能會被列為一項「投資」,但在集團層面,這種投資的本質就完全改變了。

- 對財務比率的影響: 這種處理方式會影響到許多重要的財務比率,例如股東權益報酬率(ROE)、每股淨值(NAV)等,進而影響外部利害關係人對公司財務狀況的判斷。

公司治理的核心挑戰

這或許是子公司購買母公司股票最核心、最難解的問題,關乎企業經營的倫理和原則:

- 利益衝突:誰為誰服務? 子公司董事會的職責是維護子公司的最大利益。然而,當子公司花費資金購買母公司股票時,這項投資的動機往往是為了母公司或集團的整體利益,例如穩定股價或防禦性收購。這就可能造成子公司董事會的「利益衝突」,因為他們同時也是母公司的利益相關者(例如母公司指派的董事)。這項投資是否真正符合子公司的利益,而不是讓子公司的資源去「補貼」母公司,會受到嚴格的審視。

- 股東權益的侵蝕: 如果子公司本身也有少數股東,那麼子公司用其資產購買母公司股票的行為,可能會被視為損害子公司少數股東的權益,因為這些資金本可以用於子公司自身的發展或分配股利。

- 投票權的處理: 即使子公司購買了母公司股票,這些股票通常不會具有投票權。試想,如果子公司持有的母公司股票有投票權,那豈不是形成了「循環投票」或「自我控制」?這將嚴重扭曲公司治理結構,讓少數人可以透過複雜的股權關係來鞏固控制權,而無需實際投入更多資金,這會破壞市場的公平性。

- 董事的忠實義務與善良管理人責任: 子公司董事在批准這類交易時,必須證明他們已經履行了忠實義務和善良管理人責任,並且決策過程是獨立、公正的。一旦被質疑,董事們可能面臨法律訴訟和個人責任。

實際操作的潛在動機與巨大風險

儘管風險重重,為何企業仍會考慮這種操作呢?常見的潛在動機包括:

- 防禦性收購(Poison Pill): 在面臨惡意併購時,子公司購買母公司股票,可以稀釋潛在併購方的股權,增加收購難度。

- 支撐股價: 當母公司股價低迷時,利用子公司資金買入,期望能穩定或拉抬股價。

- 資本結構調整: 調整集團內部的資本配置。

- 員工持股計畫: 透過子公司持股,作為員工福利或激勵計畫的來源。

然而,這些動機背後卻隱藏著巨大的風險:

- 法律訴訟: 小股東可能提起訴訟,質疑決策的合法性、公正性及對其權益的損害。

- 商譽受損: 市場和媒體可能將此解讀為內部操控、財報美化,嚴重影響公司信譽。

- 財務漏洞: 如果股價不如預期,這筆「投資」可能造成損失,影響子公司甚至集團的現金流和獲利能力。

台灣法規與實務概覽:金管會的態度

在台灣,針對子公司購買母公司股票的議題,金管會(金融監督管理委員會)的態度通常是比較謹慎和保守的。雖然沒有一條白紙黑字寫著「禁止」所有情況,但實務上,若發生此類交易,監管單位會傾向於將其視為變相的庫藏股,並且從嚴審查。

尤其是對於上市櫃公司,證券交易所和櫃買中心會有更詳細的規範與揭露要求。例如,若母公司買回庫藏股,其目的、數量、價格區間、資金來源等資訊都需詳細公告。當子公司執行類似行為時,也會被要求以高度透明的方式揭露所有相關資訊,讓投資人了解其中的財務實質與治理風險。

我個人的經驗是,很少看到有上市公司會採取這種複雜又高風險的操作。如果真的要回購股票,母公司直接實施庫藏股計畫會是更直接、透明,且法規依循性更高的方式。將子公司拉進來,只會增加更多解釋和合規的成本。

實務案例與我的觀察

在我經手的一些案例中,偶爾會遇到企業提出類似的詢問,但最終大多數都選擇了更穩健的替代方案。我觀察到,企業主要會考慮這種做法,多半是因為母公司自身有財務上的限制,或者希望規避一些直接回購股票的會計處理或法律限制。然而,這種「走旁門左道」的做法,往往會引來更大的麻煩。

透明度和資訊揭露是現代企業經營的核心價值。任何可能讓投資者、債權人或其他利害關係人感到「模糊不清」的交易,都應該盡量避免。子公司購買母公司股票,在資訊不對稱的情況下,很容易被外界解讀為「掏空」子公司資產,或者「操縱」母公司股價的工具,這對企業的形象和長遠發展都是巨大的傷害。

「企業的聲譽是其最寶貴的資產,而任何可能動搖這份信任的行為,都應該被視為極端危險。」— 這是我在一次內部治理研討會上,一位資深律師的箴言,特別適用於這種敏感的股權操作。

清單:子公司購買母公司股票的風險評估要點

如果陳董或其他企業主仍堅持要探討這種可能性,那麼在做出任何決定前,必須仔細評估以下風險要點:

- 法律合規性風險: 是否觸犯公司法、證券交易法、公平交易法?有無內線交易之虞?

- 會計處理風險: 合併報表如何列示?是否會引起會計師或監管單位的疑慮?對財務比率影響為何?

- 公司治理風險: 子公司董事會是否盡職?是否存在利益衝突?如何保障子公司少數股東權益?

- 資金流動性風險: 購股資金對子公司的營運和未來發展是否有負面影響?

- 市場與聲譽風險: 投資人、媒體、分析師會如何看待此交易?是否會損害公司形象?

- 稅務風險: 相關交易可能產生的稅務影響,例如資本利得稅或潛在的罰款。

替代方案:達成目的的更佳途徑

與其在灰色地帶摸索,企業其實有許多更透明、合規且風險較低的替代方案,可以達成類似的目的:

- 母公司直接回購股票: 這是最直接、最透明的方式,符合公司法庫藏股的規定,目的明確,資訊揭露也相對完整。

- 員工持股信託或福利委員會: 如果是為了員工持股激勵,可以設立獨立於子公司本身的信託基金或由公司發起的員工福利委員會,由其購買母公司股票並分配給員工,避免直接的母子公司交叉持股問題。

- 股利政策調整: 如果是為了提升股價,檢視並優化母公司的股利政策,提供穩健的股利回報,往往更能吸引長期投資者。

- 業務發展與轉型: 最根本的提升股價方式,還是透過母公司本身實質的業務成長、獲利能力的提升和策略轉型。這才是長期價值創造的基石。

- 資本減資: 如果公司的資本過剩,且沒有更好的投資機會,母公司可以考慮辦理減資,將資金返還給股東,這也能提升每股價值。

我的建議是,企業在考慮任何可能涉及複雜法律或會計操作時,務必諮詢專業的律師、會計師和財務顧問,進行全面評估。畢竟,穩健經營和合規性才是企業永續發展的根基。

常見相關問題與專業解答

問題一:如果子公司買了母公司股票,這些股票有投票權嗎?

通常情況下,子公司所持有的母公司股票是「沒有投票權」的。這是一個非常重要的原則,旨在避免「循環投票」或「自我控制」的情況發生。想像一下,如果子公司擁有的母公司股票具有投票權,那麼母公司就可以透過控制子公司,間接控制自己的投票權,這會嚴重扭曲公司的治理結構,使得少數人在無需實際增加股權投入的情況下,就能鞏固對公司的控制力。

這種設計是為了確保公司的決策權掌握在獨立的股東手中,而不是透過複雜的內部持股關係來操縱。因此,無論是從台灣的公司法精神,還是國際上的普遍實務來看,子公司持有的母公司股票,在股東會上通常是無法行使表決權的。這也進一步突顯了這種操作在治理上的尷尬與無效性。

問題二:這對母公司的財務報表會有什麼影響?

對於母公司的「合併財務報表」來說,子公司購買母公司股票的處理方式,基本上會被視為集團層級的「庫藏股」。這意味著,在編製合併報表時,這些股票不會被列為集團的「投資」資產,而是會從母公司的股東權益項下減除。

具體來說,這些股票會直接減少合併報表中的「股本」和「資本公積」等股東權益項目。這會導致合併報表的股本總額看起來變小,進而可能提高每股盈餘(EPS),因為在外流通股數減少了。然而,這種EPS的提升並非來自於實際營運獲利的增加,而是會計處理上的結果,很容易誤導投資人。對於母公司獨立財務報表而言,子公司購買母公司股票並不會直接影響其報表,因為交易發生在子公司層級,但由於是關係人交易,通常會在附註中詳細揭露。

問題三:這種操作在國際上有沒有類似的規範或案例?

是的,子公司購買母公司股票的議題在國際上同樣受到高度關注和嚴格規範。例如,美國的《薩班斯-奧克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)就對企業治理和財務報告的透明度有著極高的要求,任何可能被視為操控市場或損害股東利益的行為,都會受到嚴厲處罰。歐洲、日本等主要資本市場也都有類似的法規和會計準則(如IFRS),要求在合併報表上將此類股票視為庫藏股處理,並禁止其行使投票權。

國際上很少有國家會鼓勵或簡化子公司購買母公司股票的程序。相反地,監管趨勢是越來越強調透明度、防止利益衝突以及保護少數股東權益。雖然各國法規細節可能不同,但核心原則是相似的:即這種操作必須有充分的商業理由,且不能用於操縱市場或損害股東利益,同時必須確保資訊充分揭露。

問題四:如果目的是為了員工認股,有沒有更好的方式?

當然有,而且有許多更為透明和合規的方式可以達成員工認股或激勵的目的,同時避免子公司購買母公司股票的複雜性:

- 母公司發行新股供員工認購: 這是最常見且直接的方式。母公司可以增資發行新股,保留一部分供員工認購,價格可以給予一定的折扣或設定在未來達成特定條件時行使認購權。

- 限制型股票: 母公司發行限制型股票給員工,這些股票在特定服務年限或績效達成後才能解禁,可以作為留才工具。

- 員工信託基金: 成立一個獨立的員工信託基金。這個基金可以由母公司撥款或員工自行提撥,然後由基金去市場上購買母公司股票,再依據公司規定分配給員工。這使得購股行為與母公司或子公司本身保持距離,減少利益衝突。

- 現金獎勵或績效獎金: 直接發放現金獎勵,或根據公司績效給予獎金,員工可以自由運用這些資金去市場上購買公司股票,這也是最簡單直接的方式。

這些替代方案都能有效達到激勵員工的目的,同時能避免子公司購買母公司股票所帶來的諸多法律、會計和治理上的疑慮。

問題五:金管會對這種行為的態度通常是什麼?

金管會對於子公司購買母公司股票的態度,通常是「高度審慎」且「偏向不鼓勵」。雖然台灣法規沒有明文全面禁止,但金管會會從多個角度進行嚴格審查,主要考量點在於:

- 資訊透明度與揭露: 金管會最關心的是投資人權益,因此會要求公司必須充分揭露此類交易的所有細節,包括目的、金額、資金來源、會計處理方式以及對集團財務的影響。任何隱瞞或不透明的行為都會受到嚴厲的處罰。

- 避免市場操縱: 如前所述,金管會會非常警惕這種操作是否涉及利用子公司資金來影響母公司股價,構成市場操縱行為。

- 公司治理與利益衝突: 金管會會審視子公司董事會的決策過程是否獨立公正,有無利益衝突,以及是否損害子公司自身的股東權益,特別是少數股東的權益。

- 實質庫藏股認定: 金管會傾向於將子公司購買母公司股票視為集團層面的「實質庫藏股」,並會類推適用母公司庫藏股的相關規範,例如特定目的、數量限制等。

總之,金管會的核心立場是保護投資人權益,維護市場秩序和健全的公司治理。因此,任何可能被解讀為規避法規、操縱市場或損害小股東權益的行為,都會引起金管會的高度關注並進行嚴格查核。若無充分正當性且嚴格遵循程序,很可能面臨行政處分甚至法律責任。