如何煮綿密的粥:從選米到入口即化的完美秘訣,告別稀水和焦底的困擾

你是不是也曾有過這樣的經驗呢?週末早晨,心血來潮想煮一鍋熱騰騰、入口即化的綿密的粥,想像著那溫潤順滑的口感,結果卻煮出一鍋稀稀水水、米粒分明,或是黏鍋燒焦的「失敗品」?哎呀,那種挫敗感真的讓人很灰心,對不對?別擔心,這篇文章就是要來為你揭開如何煮綿密的粥的神秘面紗,讓你從此告別那些稀水、焦底的惡夢,輕鬆煮出媲美高級餐廳的完美粥品!

想要煮出綿密的粥,其實關鍵在於精準掌握「米、水、火」三要素的黃金比例與技巧。最核心的秘訣是:

- 選對米種:首選澱粉質含量高、吸水性好的圓短米,例如蓬萊米或圓糯米。

- 前置處理:將米浸泡甚至冷凍,能有效破壞米粒結構,縮短烹煮時間並增加綿密度。

- 水米比例:通常建議1比8到1比12的黃金比例,根據喜好調整。

- 火候控制:先大火煮滾,轉小火慢熬,保持微滾狀態。

- 適時攪拌:在烹煮中後段定時攪拌,防止黏鍋並促進澱粉釋放。

只要掌握這幾點,就能讓米粒充分吸水膨脹、澱粉糊化,達到入口即化的完美境界!

Table of Contents

為什麼你的粥總是煮不好?揭開稀水與焦底的真相

很多人覺得煮粥嘛,不就是米加水煮一煮嗎?其實不然!這背後可是有著不少學問的。你可能遇到的問題不外乎幾種:

- 粥體分離,米是米、水是水:這通常是選米不對、水量不足,或是烹煮時間不夠長、火候不穩定造成的。米粒內部的澱粉沒有充分釋放和糊化,自然就無法形成那種稠密的感覺。

- 粥底焦黑,濃濃的燒焦味:這是最讓人崩潰的!通常是因為水放得不夠,或是煮的時候沒有定時攪拌,導致米粒沉底黏鍋。尤其是在爐火上熬煮時,一旦忘記攪動,很可能就毀了一鍋粥。

- 煮出來的粥不夠「綿」:有些人煮出來的粥雖然熟了,但米粒還是很有形,不夠軟爛滑順。這可能跟米的選擇、有沒有泡米或冷凍,以及熬煮的火候和時間有關係。想達到「入口即化」的境界,這些細節都不能馬虎喔!

所以說,要告別稀水和焦底的困擾,我們需要的是一套系統性的方法,從源頭解決問題。接下來,就讓我帶你一步步探索煮出綿密的粥的秘訣吧!

選米是關鍵中的關鍵:掌握不同米種的特性

哎呀,這第一步啊,絕對是重中之重!你選的米,直接決定了粥的「體質」。想要煮出綿密的粥,米粒的澱粉特性扮演了核心角色。我們台灣常見的米種,大致可以分成以下幾種:

蓬萊米 (Japonica Rice) 與圓糯米

- 特性: 這兩種米都屬於短圓形米,澱粉中支鏈澱粉含量較高。支鏈澱粉的特性是黏性強,吸水後容易糊化,這就是為何他們是煮綿密的粥的首選!煮出來的粥,會呈現一種自然而然的濃稠感,口感也會比較軟糯。

- 我的經驗談: 我個人在煮粥時,最喜歡用蓬萊米。它煮出來的粥,不僅色澤漂亮,而且那種稠度,啊~真的是恰到好處!如果你想要更濃稠、甚至有點像米糊的感覺,稍微加一點圓糯米進去,效果會更好,但記得比例不要太多,不然會太黏喔。

在來米 (Indica Rice) 與長糯米

- 特性: 在來米是長形米,澱粉中直鏈澱粉含量較高,黏性較低,煮出來的米粒會比較分明,口感偏硬。長糯米雖然是糯米,但因米粒形狀,煮出來的口感相較圓糯米會更有嚼勁,適合做油飯、米糕,而不是追求極致綿密的粥。

- 我的看法: 如果你用在來米來煮粥,你會發現怎麼煮都感覺米水分離,很難達到那種「化」開的感覺。所以,除非你是想煮廣東粥那種粒粒分明的口感,不然為了綿密的粥,還是建議避開這兩種米。

總結一下: 如果你的目標是「綿密的粥」,那麼毫無疑問,請選擇蓬萊米或少量的圓糯米。這是成功的第一步,也是最關鍵的一步!

米粒的前置作業:浸泡與冷凍的魔法

選好了米,是不是就可以直接下鍋了呢?哎呀,別急別急!米粒的「前置作業」可是讓你的粥更上一層樓的秘密武器喔!這一步驟,能夠大大縮短你的烹煮時間,同時讓粥的口感達到前所未有的綿密。

洗米:輕柔而徹底

這一步很多人都會,但還是要提醒一下。洗米的目的主要是洗去米粒表面的灰塵和雜質。用清水輕柔地沖洗幾次,直到水變清澈為止。切記不要搓揉過度,以免米粒碎裂,影響口感。我的經驗是,用手輕輕攪動,快速沖洗個兩三次就足夠了。

泡米:讓米粒「喝飽水」

洗好米之後,接下來就是「泡米」。這一步至關重要!

- 為什麼要泡米? 米粒內部有堅硬的澱粉結構,泡米能讓米粒充分吸收水分,軟化結構。這樣在後續烹煮時,米粒就能更快地釋放澱粉,縮短熬煮時間,同時讓粥更綿密。想想看,如果米粒沒有喝飽水,在煮的過程中它還得慢慢吸水,當然就比較難煮爛囉!

- 怎麼泡? 一般來說,將洗好的米用清水浸泡至少30分鐘到1小時。如果你時間充裕,泡2-4小時效果會更好。特別是夏天,建議放冰箱冷藏浸泡,避免變質。

冷凍米:提升綿密度與效率的終極魔法!

這絕對是煮綿密的粥的一個「大絕招」!相信很多人都聽過,但可能不完全理解為什麼要這麼做。讓我來為你深度解析這個小秘訣!

- 原理是什麼? 當米粒經過冷凍後,米粒內部的水分會凝結成冰晶。這些冰晶在形成和融化的過程中,會刺破米粒的細胞壁結構。想想看,就像是米粒的「骨架」被事先打散了一樣!這樣一來,米粒在下鍋烹煮時,就能更快地破裂,澱粉更容易釋放出來,大大縮短了煮粥的時間,而且煮出來的粥,會超級無敵綿密,達到「米粒融化」的境界。

- 怎麼操作?

- 將洗淨的米(也可以是泡過水的米,瀝乾水分)放入密封袋或保鮮盒中。

- 將其放入冷凍庫,冷凍至少2小時,最好是隔夜。

- 冷凍後的米可以直接取出使用,無需解凍。

- 我的真心話: 我第一次嘗試用冷凍米煮粥時,真的是被它的效果震驚了!原本要熬煮一個半小時才能有的綿密口感,用冷凍米煮,大概40分鐘到1小時就搞定,而且那種細膩程度是普通方法難以比擬的。所以,如果你想要快速又綿密的粥,強烈建議你試試這個方法!

前置作業小總結: 想要煮綿密的粥,別偷懶!洗淨、泡米是基本功,而「冷凍米」則是讓你事半功倍,直達完美口感的魔法!

煮粥的水量黃金比例:多一分則稀,少一分則焦

哎呀,水量啊!這可是煮粥的藝術中,一個微妙又關鍵的平衡點。水放多了,粥會稀到像湯水;水放少了,米粒沒辦法充分膨脹,而且還容易燒焦,真是讓人心疼。所以,掌握好煮粥的水量黃金比例,是告別稀水和焦底的困擾的必修課!

一般建議的黃金比例

通常來說,米和水的比例會落在 1:8 到 1:12 之間。這個範圍可以讓你根據自己對粥的「稠度」喜好來調整:

- 1:8(米:水):如果你喜歡那種比較濃稠、吃起來很有飽足感的粥,甚至有點像米糊的感覺,那麼這個比例就很適合你。煮出來的粥會很「實」很「綿」。

- 1:10(米:水):這是大多數人公認的「黃金比例」,也是我個人最常用、最推薦的比例。煮出來的粥,粥體綿密但又不會過於凝固,口感剛剛好,滑順又滋潤。

- 1:12(米:水):如果你偏愛稍微稀一點,但又保有綿密感的粥,這個比例是不錯的選擇。它會比1:10的更清爽一些,適合喜歡清淡口感的朋友。

影響水量調整的因素

這個比例並不是鐵板一塊,還是會根據一些因素做微調喔!

- 米種: 蓬萊米本身就比較容易吸水膨脹,所以可能用1:10或1:12就夠了。如果你堅持用在來米,那可能需要更多的水來彌補它較低的吸水性(但還是不建議用在來米追求綿密度啦)。

- 前置作業: 如果你做了「泡米」甚至「冷凍米」的前置處理,米粒已經吸飽了部分水分或結構被破壞,那麼在煮粥時,水量可以稍微減少一點,比如說從1:10降到1:9,這樣可以避免煮出來太稀。不過,一開始還是建議從標準比例開始,熟練了再微調。

- 爐具與鍋具: 不同的爐具(瓦斯爐、電磁爐)和鍋具(厚底鍋、砂鍋)會影響水分蒸發的速度。瓦斯爐火力通常較大,水分蒸發快,可能需要多一點點水;厚底鍋或砂鍋保溫性好,水分蒸發慢,可以少一點水。但這些都是微調,通常差異不大。

- 個人喜好: 這才是最重要的!有些人喜歡粥濃到幾乎能立筷子,有些人則愛流動性強的。所以,從黃金比例開始,記錄下你每次烹煮的感覺,慢慢調整到你最喜歡的「那種稠度」。

我的小撇步: 剛開始煮粥時,我會建議你從1:10的比例開始。在煮的過程中,如果發現粥太稠了,可以隨時加熱水調整。切記!一定要加熱水,不要加冷水,因為冷水會讓米粒因為溫差而收縮,導致粥無法煮綿,甚至影響口感喔!這點超重要,千萬別忘了!

火候的掌控:從大火到小火的藝術

哎呀,火候啊,這是煮粥過程中的靈魂所在!就像練武功一樣,內功不足,招式再漂亮也使不出來。火候的掌控,直接影響了米粒的澱粉糊化程度,進而決定了粥的綿密與否,以及是否會焦底。

起鍋:大火煮滾

一開始,我們需要給米粒一個「衝擊」!將處理好的米和冷水一同放入鍋中(切記,一定要用冷水下米,這樣米粒受熱均勻,澱粉能更好地釋放),然後蓋上鍋蓋,開大火。這個階段的目的是讓鍋中的水快速沸騰。

- 為什麼要用冷水? 如果用熱水下米,米粒外部會迅速糊化,內部卻還沒完全吸水,導致內外生熟不一,很難達到整體綿密的狀態。用冷水,米粒會隨著水溫逐漸升高而慢慢膨脹,受熱更均勻。

- 蓋鍋蓋嗎? 初期建議蓋上鍋蓋,有助於快速升溫。但要小心溢鍋,一但水滾就要準備下一步驟了。

關鍵轉折:轉小火慢熬

一旦鍋中的水開始沸騰,並且米粒已經隨著水滾而上下翻騰時,就到了最關鍵的轉折點了!這時候,立刻將火力轉為最小的文火(就是爐子能維持的最小火),然後將鍋蓋「留一條縫」或是半開,讓蒸汽可以稍微排出,避免溢鍋。

- 為什麼要轉小火?

- 避免焦底: 大火持續煮,水蒸發快,米粒容易沉底黏鍋燒焦。小火能讓粥保持在微滾狀態,減少水分過度蒸發,同時降低焦底的風險。

- 充分糊化: 慢熬是讓米粒澱粉充分糊化、釋放的必要條件。就像燉湯一樣,小火慢燉才能把食材的精華都「熬」出來。只有在這樣溫和的環境下,米粒才能慢慢地破裂,讓澱粉均勻地分散到水中,形成綿密的粥體。

- 持續多久? 根據米量和是否冷凍米,小火慢熬的時間通常需要40分鐘到1.5小時不等。冷凍米會大幅縮短時間。

我的親身經驗與提醒:

我記得有一次,我太心急,一直開中大火煮粥,結果沒多久就聞到焦味,一打開鍋蓋,哎呀,鍋底一片黑!那一鍋粥真是報廢了。從此以後,我就深刻理解到「文火慢熬」的重要性。所以,請你一定要有耐心,火候這東西,急不得的!

還有一個小細節,在轉小火後,如果發現粥還是煮得太快,可以考慮放一個「隔熱墊」在鍋底和爐火之間,或者使用有「聚熱環」的爐具,這樣能更均勻地散佈熱能,減少局部過熱導致的焦底。

攪拌的藝術:防止黏鍋與提升綿密度的關鍵

哎呀,火候說完了,接下來要說說煮綿密的粥裡一個看似簡單卻又充滿學問的動作:攪拌!你可能會覺得,不就是攪一攪嗎?有什麼難的?但其實,攪拌的時機、頻率和手法,都直接影響著粥的質地,以及會不會讓你告別稀水和焦底的困擾。

為什麼要攪拌?

攪拌在煮粥的過程中扮演著兩個非常重要的角色:

- 防止黏鍋燒焦: 這是最直觀的目的。米粒在受熱膨脹的過程中,尤其是澱粉釋放後,非常容易沉積在鍋底,如果沒有適時攪拌,就很容易燒焦。那焦味,嘖嘖,真的會毀了一鍋心血!

- 促進澱粉釋放,提升綿密度: 攪拌的過程,其實也是在「摩擦」米粒,幫助米粒的澱粉更加均勻地釋放到水中。這個物理性的攪動,能加速澱粉的糊化,讓粥體變得更加綿密和濃稠,達到我們追求的「入口即化」的境界。

攪拌的時機與頻率

這是一個非常講究「感覺」的環節,但也有一些通則可以遵循:

- 初期(大火煮滾前): 這時候可以稍微攪拌一下,確保米粒沒有沉底。但不用太頻繁,因為水還比較多,米粒還沒開始大量釋放澱粉。

- 中期(轉小火慢熬後): 這是攪拌的黃金時期!大約每隔5到10分鐘,就用勺子或木鏟從鍋底輕輕地向上攪動一次。記住,是「輕輕地」攪動,不是猛力攪拌,因為猛力攪拌可能會讓米粒碎裂得太快,導致粥變得過於黏稠,甚至影響口感。攪拌的範圍要涵蓋鍋底和鍋邊,確保沒有米粒黏住。

- 後期(粥體變濃稠時): 當粥越來越濃稠,米粒逐漸化開時,攪拌的頻率需要稍微增加。此時水分蒸發較多,更容易黏鍋,所以要更頻繁地攪動,大約每2-3分鐘一次,並且持續觀察粥的狀態。

攪拌的工具

我個人偏愛使用長柄的木鏟或矽膠鏟。為什麼呢?

- 木鏟/矽膠鏟: 它們質地柔軟,不會刮傷鍋底,又能輕鬆刮動鍋底的米粒,有效防止黏鍋。而且長柄設計能讓你避免被熱氣燙到。

- 不鏽鋼勺: 雖然也能用,但如果你用的是塗層鍋(不沾鍋),就要小心刮傷塗層。而且不鏽鋼導熱快,攪拌時要小心燙手。

我的小秘訣:

我在煮粥的時候,通常會一邊看書或做其他事情,但每隔幾分鐘,腦袋裡就會有個鬧鐘提醒我:「該去攪拌粥了!」這種習慣的養成,能讓你輕鬆避免焦底。而且,攪拌的同時,你也能觀察到粥的變化,比如米粒的膨脹程度、粥體的濃稠度,這樣你就能更精準地判斷何時可以關火,達到你想要的完美狀態。

還有一個小撇步,如果你發現粥開始有點黏鍋了,可以把爐火關掉,讓鍋子的餘溫悶一下,然後再輕輕攪拌,這樣有時候可以把黏住的米粒「救」起來喔!但如果已經燒焦了,那就真的沒辦法了,只能重來了啦!

時間與耐心:慢熬出入口即化的溫潤

哎呀,說到煮綿密的粥啊,除了前面那些技術層面,還有一個無可取代的「秘方」,那就是「時間」和「耐心」!這兩樣東西,可是你用任何技巧都無法取代的。就像老人家常說的,好東西是「熬」出來的,粥也是一樣。

為什麼需要時間?

米粒要從堅硬的生米,變成入口即化的粥,需要經歷一個漫長而溫和的「蛻變」過程。這包含了:

- 澱粉充分糊化: 米粒中的澱粉,需要在溫暖濕潤的環境中,長時間地吸收水分、膨脹、破裂,最終形成均勻的糊狀。這個過程是需要時間的,急不得。

- 米粒完全軟爛: 我們的目標是「入口即化」,這意味著米粒已經不再是單顆的形狀,而是與水充分融合,達到一種綿密的粥糜狀態。這就要求米粒的細胞結構被徹底破壞,這也需要足夠的熱量和時間。

- 風味的融合: 如果你煮的是有其他食材的粥,比如肉粥、海鮮粥,長時間的慢熬也能讓食材的鮮味充分融入粥中,讓整鍋粥的味道更加醇厚,層次更豐富。

典型的烹煮時間

當然,具體時間會因為米量、鍋具、火候和你的「前置作業」(有沒有泡米、冷凍米)而有所不同,但大致可以參考以下時間:

| 米粒前置處理 | 一般建議烹煮時間 (小火慢熬) | 粥的綿密度 |

|---|---|---|

| 未處理(生米直接煮) | 1.5 – 2 小時 | 較有米粒感,需更長時間才能綿密 |

| 浸泡 30 分鐘 – 4 小時 | 1 – 1.5 小時 | 較易達到綿密,米粒膨脹更佳 |

| 冷凍米 | 40 分鐘 – 1 小時 | 極致綿密,入口即化,效率最高 |

注意: 以上時間都是指「小火慢熬」的時間,不包含前面大火煮滾的時間。而且,這是一個參考值,最準確的判斷方式還是要靠你的眼睛和味蕾!

培養你的「粥感」

我常常跟朋友說,煮粥就像在培養一種「感覺」。當你煮的次數多了,你會慢慢培養出一種「粥感」。你會知道什麼時候該攪拌、什麼時候水量不夠、什麼時候粥已經達到你喜歡的綿密程度。這種感覺是無法從書本或食譜上直接學到的,它需要你親自動手,花時間去感受。所以,不要怕失敗,每一次的嘗試都是一次寶貴的經驗!

總之,想要煮綿密的粥,請你給予它足夠的時間和耐心。相信我,當你聞到那鍋粥散發出來的米香,看到它那溫潤的光澤,再品嚐到那入口即化的口感時,你會覺得這一切的等待都是值得的!那種溫暖與滿足感,絕對是其他食物難以比擬的。

增添風味與層次:讓你的粥不再單調

哎呀,光是綿密的粥,雖然已經很棒了,但如果能再加入一些其他的食材,那可真是錦上添花,讓你的粥從「樸實」升級到「美味饗宴」!這不僅能豐富粥的口感,也能讓營養更均衡。這裡就來聊聊怎麼巧妙地為你的粥增添風味與層次吧!

經典的搭配選擇

粥的搭配真是千變萬化,幾乎什麼都能放,但有些組合就是經典中的經典:

- 肉類:

- 雞肉粥: 用雞胸肉切丁或雞腿肉切塊,煮出來的粥鮮甜又清爽。我個人偏好用雞胸肉,先用少許鹽和太白粉抓醃一下,這樣肉質會更滑嫩。

- 豬肉粥: 絞肉、里肌肉片都是不錯的選擇。可以先炒香豬肉再入粥,或直接放入粥中煮,都能帶來肉的鮮甜。

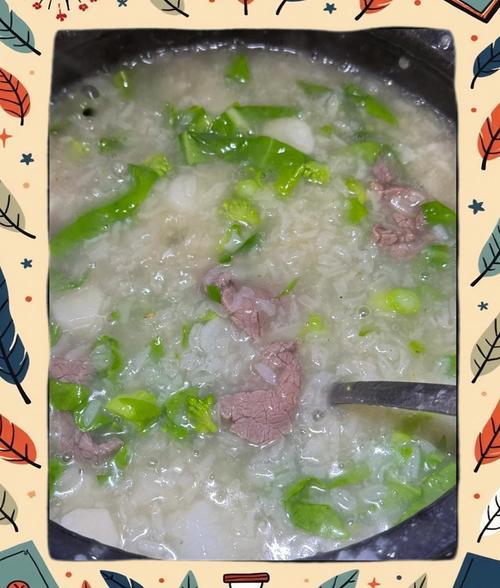

- 牛肉粥: 牛肉片或牛肉丁,搭配薑絲和蔥花,味道非常鮮美。

- 海鮮:

- 蝦仁粥: 蝦仁Q彈,煮出來的粥有海鮮的清甜,很受歡迎。可以搭配干貝,鮮上加鮮。

- 蛤蜊粥: 蛤蜊的鮮味非常突出,而且煮開後湯汁會讓粥底變得更鮮甜。

- 魚片粥: 選擇刺少的魚片,如鯛魚片、鱸魚片,肉質細嫩,適合老年人或小孩。

- 蔬菜:

- 玉米、紅蘿蔔丁: 增加顏色和自然的甜味,也很受小朋友歡迎。

- 香菇、金針菇: 菇類能帶來獨特的鮮味和口感。

- 青菜: 像是菠菜、高麗菜、地瓜葉,在粥快好時加入,增加纖維和清爽感。

- 其他:

- 皮蛋瘦肉粥: 這是港式粥品的經典!皮蛋的特殊風味和瘦肉的鹹香,搭配綿密的粥底,簡直是絕配。

- 吻仔魚粥: 營養豐富,適合寶寶和銀髮族,鈣質滿滿。

何時加入食材?時間點很重要!

這可不是隨便什麼時候丟進去都可以的喔!掌握好加入食材的時機,才能讓食材發揮最大的風味,同時不影響粥的質地。

- 耐煮的食材(如肉塊、香菇乾、紅蘿蔔): 這些食材需要較長的烹煮時間才能軟爛或釋放風味,建議在煮粥初期,米粒剛開始膨脹時就一起放入。這樣它們的鮮味也能慢慢融入粥中,讓粥底更有味道。

- 易熟的食材(如肉片、絞肉、蝦仁、新鮮蔬菜): 這些食材煮太久容易老掉、縮水,甚至影響口感。所以,應該在粥快要煮好、即將關火前的最後5-10分鐘再加入。快速煮熟後,它們能保持最佳的口感和鮮度。

- 調味料: 鹽、胡椒粉、香油等調味料,建議在粥煮好、關火前再加入。過早放鹽會影響米粒的澱粉糊化,讓粥不容易煮綿。

我的小撇步:

我在煮粥的時候,特別喜歡先用一點點油爆香薑絲或蔥白,再放入肉類稍微炒香,然後才加入水和米一起煮。這樣能讓粥底的味道更加醇厚,而且有股特別的香氣。如果你煮的是海鮮粥,可以在水滾後,將蝦頭或魚骨先煮一下撈出,用這個高湯來煮粥,粥的鮮味會超級濃郁,保證讓你一口接一口,根本停不下來!

還有啊,最後起鍋前撒上一點點蔥花、芹菜珠、油蔥酥或是淋點香油,那味道和香氣,哇塞,真是讓人食指大動!這些小小的點綴,絕對能讓你的綿密的粥更上一層樓喔!

進階秘技:讓你的粥更上一層樓

你是不是覺得,前面那些步驟學會了,就已經能煮出綿密的粥了?沒錯!但如果你想讓你的粥,從「好吃」晉升到「令人驚艷」的境界,那下面這些進階的小秘技,你可不能錯過!它們能讓你的粥口感更滑順、味道更濃郁,簡直是錦上添花!

秘技一:加點油,讓粥更滑順發亮

哎呀,別小看這一點點油喔!在煮粥的初期,也就是米和冷水下鍋後,你可以滴入幾滴食用油(大概一茶匙就夠了,看米的份量而定)。

- 原理: 油能在米粒表面形成一層薄膜,這樣不僅能防止米粒互相沾黏,減少黏鍋的機率,更能讓米粒在烹煮過程中均勻受熱,澱粉釋放得更徹底。最棒的是,煮出來的粥會帶有油潤的光澤,口感也會更加滑順,視覺和味覺都提升了!

- 我的建議: 我通常會用玄米油或葵花油這種味道比較淡的油,這樣不會搶了粥本身的味道。

秘技二:巧用壓力鍋,快速達成綿密效果

如果你是個沒什麼時間,但又渴望品嚐綿密的粥的現代人,那麼壓力鍋絕對是你的救星!

- 原理: 壓力鍋利用高壓環境,讓鍋內的水溫超過沸點(100°C),達到更高的烹煮溫度。在高溫高壓下,米粒的澱粉糊化速度會大大加快,原本需要1小時甚至更長的慢熬過程,在壓力鍋裡可能只需要15-20分鐘,就能達到一樣甚至更棒的綿密效果!

- 操作方式:

- 將處理好的米(建議泡過米或冷凍米效果更佳)和水以適當比例(壓力鍋內水分蒸發較少,水米比例可以稍微降低,比如1:8或1:9)放入壓力鍋中。

- 蓋上鍋蓋,設定高壓烹煮。通常上壓後煮15-20分鐘,然後自然洩壓。

- 洩壓後打開鍋蓋,用勺子稍微攪拌一下,你會發現一鍋超級綿密的粥就完成了!

- 我的使用心得: 說實話,自從我有了壓力鍋之後,煮粥的頻率明顯增加了!它真的太方便了,特別適合上班族或雙薪家庭。雖然傳統慢熬的風味無可取代,但壓力鍋煮出來的粥,綿密度絕對不輸,而且省時太多了!

秘技三:善用「冰塊」或「分次加水」

這個方法聽起來可能有點奇怪,但其實是個很實用的應急技巧,特別是針對已經有點煮好的粥,但覺得不夠綿密的情況。

- 加入冰塊: 在粥快煮好,但你覺得還不夠綿密時,可以加入一些冰塊。冰塊的低溫會讓米粒因為溫差而「爆開」,加速澱粉釋放。這個方法很類似冷凍米的原理,只是在煮的過程中應用。

- 分次加水: 有些傳統食譜會建議分次加入熱水。在米粒煮開後,等粥變得濃稠時,再分幾次少量加入熱水。這樣做的好處是,每次加水都能讓米粒在新的環境中重新釋放澱粉,增加粥的層次感和綿密度,同時也能更精準地控制粥的稠度。

- 我的觀察: 我個人覺得冰塊法在應急時非常有用,特別是當你發現粥怎麼煮都不爛時,丟幾塊冰塊進去,真的會有奇效!而分次加水法,雖然比較費時,但對於追求極致口感的老饕來說,確實能讓粥更具風味和層次。

這些煮粥的進階秘技,希望能幫助你在製作綿密的粥的道路上,再往前邁進一大步!你會發現,煮一鍋完美的粥,不只是填飽肚子,更是一種生活美學的體現,溫暖又療癒。

常見問題與解答:煮粥疑難雜症一次搞懂

哎呀,光是教學還不夠,我知道大家在煮粥的過程中,一定會碰到各種各樣的「疑難雜症」對不對?別擔心!這裡我特別整理了一些常見的問題,並提供我自己的經驗和專業見解來解答,幫助你徹底告別稀水和焦底的困擾,成為真正的煮綿密的粥高手!

Q1:為什麼我的粥會燒焦?鍋底總是黏一圈黑黑的?

噢,這真的是最讓人心疼的狀況了!煮粥會燒焦,主要有幾個原因,都是可以避免的喔!

首先,最常見的原因是「水量不足」。水太少,米粒在底部得不到足夠的水分滋潤,就容易直接接觸鍋底而燒焦。所以,請再次檢查你的水米比例,是不是太保守了?我建議你從米水1:10的比例開始嘗試,寧願煮稀一點再調整,也不要一開始就水太少。

其次,是「火候太大」。特別是在粥已經煮滾、轉小火慢熬的階段。如果你這時候火還開得太大,水分蒸發快,粥體沸騰得厲害,米粒很容易被熱氣推擠到鍋底而黏住。記住,小火是為了讓米粒慢慢糊化,而不是煮滾!讓它維持在「微滾」狀態就好。

最後,也是很多人會忽略的一點,就是「沒有適時攪拌」。當米粒的澱粉釋放後,粥會變得濃稠,米粒特別容易沉積在鍋底。如果你忘記攪拌,或是攪拌的頻率不夠,鍋底那層米糊就會被持續加熱而燒焦。所以,請養成每隔5-10分鐘就輕輕攪拌一次的好習慣,特別是粥變得濃稠後,攪拌頻率要更密集喔!攪拌時,記得要從鍋底刮起,確保沒有米粒黏住。

Q2:粥煮太稀怎麼辦?不想浪費一整鍋!

別急著倒掉!粥煮太稀雖然讓人有點洩氣,但其實還是有補救方法的。這證明你可能水放多了,或者米的前置處理不夠充分,導致澱粉沒有完全釋放。

最直接的方法就是「繼續熬煮」!是的,你沒聽錯。只要你的粥還沒有燒焦,而且水量不是多到離譜,那麼持續用小火慢慢熬,同時要比平時更頻繁地攪拌,讓水分慢慢蒸發,米粒也會在持續受熱中進一步糊化。你會發現粥會一點一點地變稠。這個過程可能需要額外的10到30分鐘,但絕對值得。

另一個小技巧是「加一點點熟米飯或米粉」。如果你家裡有現成的熟米飯,可以拿一小把放進去,然後攪拌均勻,繼續小火熬煮。米飯會很快吸水膨脹,增加粥的稠度。如果沒有熟米飯,也可以用一點點米粉(太白粉或玉米澱粉)加少量冷水調勻成芡汁,然後慢慢倒入粥中,一邊倒一邊攪拌,直到達到你想要的濃稠度。不過,這個方法要注意用量,不要加太多,以免粥變得過於黏稠或有粉味。我個人會優先選擇繼續熬煮的方式,因為這是最自然的解決辦法,能保持粥原有的風味和口感。

Q3:冷凍米真的比較好嗎?聽說很神奇!

我的答案是:是的,冷凍米真的非常神奇,而且效果非常好! 這絕對不是坊間傳說或空穴來風,它背後是有科學原理支撐的喔。

當米粒中的水分在冷凍過程中結成冰晶時,這些冰晶會因為體積膨脹而「刺破」米粒的澱粉細胞壁。想像一下,米粒原本堅硬的結構,因為冰晶的緣故,內部已經變得鬆散了。當這些米粒被丟入熱水烹煮時,它們的結構已經不再那麼堅固,所以米粒會更容易破裂,澱粉也能更快速、更徹底地釋放出來,達到極致的糊化。

這就意味著,你用冷凍米煮粥,不僅可以大大「縮短烹煮時間」(這是最棒的一點,通常能縮短一半甚至更多),而且煮出來的粥,會比沒有經過冷凍處理的米更加「綿密」,達到那種入口即化、幾乎看不到米粒形狀的完美境界。如果你想要追求效率又兼顧綿密度,那麼冷凍米絕對是你的不二選擇。我個人只要有時間,就一定會把米洗好分裝冷凍起來,隨時想煮粥都超方便!

Q4:煮粥一定要泡米嗎?不泡會差很多嗎?

煮粥不一定要泡米,但強烈建議泡米! 泡米是一個非常推薦的前置步驟,它能讓你的煮粥過程更順利,成果更綿密。

泡米的主要目的是讓米粒提前「喝飽水」。米粒在乾燥狀態下,澱粉結構是非常緊密的。如果直接下鍋煮,米粒需要從冷水開始慢慢吸水、膨脹,這個過程相對較慢。而經過浸泡的米粒,內部已經吸收了足夠的水分,細胞結構也會變得相對柔軟,這樣在烹煮時,米粒就能更快地吸熱、破裂,澱粉也會更快地釋放出來,加速糊化過程。這對於煮綿密的粥來說,是非常關鍵的一步。

不泡米雖然也能煮出粥,但你會發現:

- 烹煮時間會拉長: 因為米粒需要更多時間來吸收水分和糊化。

- 口感會比較不夠綿密: 米粒可能還是會比較「硬」,不容易達到入口即化的狀態,甚至米水分離的狀況會比較明顯。

所以,如果你是為了追求綿密的粥,我個人會非常建議你至少浸泡30分鐘到1小時。如果時間允許,泡2-4小時效果會更好。當然,如果你趕時間,冷凍米是比泡米更快速有效的選擇。總之,給米粒一個「濕潤的前置」是邁向成功粥品的重要一步!

Q5:什麼時候加鹽最好?煮粥前加還是煮好後加?

這是一個非常好的問題,也是很多人在煮粥時容易犯的錯誤!答案是:建議在粥煮好、關火前再加鹽!

為什麼呢?這背後同樣有著科學依據。食鹽的主要成分是氯化鈉,它會對澱粉的糊化過程產生影響。如果太早將鹽加入粥中,鹽分會抑制米粒中澱粉的吸水和膨脹。簡單來說,就是鹽會「鎖住」米粒的水分,讓米粒不容易吸飽水,澱粉就難以充分糊化和釋放。這樣一來,你的粥就可能很難達到那種綿密、入口即化的狀態,甚至會煮出米水分離的「生硬」口感,大大增加了你告別稀水和焦底的困擾的難度。

正確的做法是,等到你的粥已經煮到你想要的綿密程度,米粒已經完全糊化並膨脹開來,在準備關火前,再根據個人口味加入適量的鹽進行調味。這樣既不會影響粥的質地,又能確保味道均勻。而且,先煮好粥,再根據個人喜好分次加鹽,也能讓不同口味的家人都能享用到最適合自己的鹹度。

小提醒: 如果你的粥裡面有加入其他有鹹味的食材(比如鹹蛋、鹹肉、醬瓜等等),那麼在最後加鹽的時候,務必先嚐一下味道,再酌量添加,避免粥變得太鹹喔!

希望這些詳細的解答,能幫助你解決煮粥時的各種困惑,讓你更加有信心去挑戰那一鍋又一鍋的完美綿密的粥!

結語:煮粥,不只是烹飪,更是一種溫暖的藝術

哎呀,不知不覺,我們聊了這麼多關於如何煮綿密的粥的秘訣,從選米、前置處理、水量、火候、攪拌,到時間與耐心,還有那些進階的小技巧和常見問題解答。是不是覺得,原來煮一鍋看似簡單的粥,背後還有這麼多的門道呢?

回想一下,剛開始煮粥時,你是不是也曾被那些稀水、焦底的失敗品搞得心力交瘁?但現在,有了這些詳細的指南,你已經掌握了告別稀水和焦底的困擾的各種武器!只要你肯嘗試,肯付出一些耐心和時間,我敢保證,你一定也能煮出那種溫潤順滑、入口即化,讓全家人都讚不絕口的完美粥品。

對我來說,煮粥不只是一種烹飪行為,它更是一種情感的連結。當天氣轉涼,或家人身體不適時,一碗熱騰騰、綿密的粥,總能帶來最直接的溫暖與撫慰。那種米粒化在口中、米香四溢的感覺,真的能瞬間治癒人心,比什麼山珍海味都來得窩心。

所以,別再猶豫了!拿起你家的米和鍋具,從今天開始,就依照我教你的這些方法,一步步地去實踐吧!你會發現,煮綿密的粥不再是遙不可及的夢想,它將成為你生活中,一個充滿成就感和幸福感的溫暖儀式。祝你每次煮粥都成功,都能享受到那份由粥帶來的,最純粹的滿足與美好!加油喔!