如何減少噪音污染:打造寧靜生活與健康環境的全面指南

Table of Contents

引言:無聲的威脅,噪音污染

在現代快節奏的生活中,噪音幾乎無處不在。從城市車流的喧囂,到建築工地的轟鳴,再到鄰里間的日常聲響,噪音污染已成為一個日益嚴重的環境問題。它不僅僅是令人煩躁的背景音,更是一種「無聲的威脅」,悄悄侵蝕著我們的健康、生活品質,甚至影響整個生態系統。本文將深入探討噪音污染的成因、影響,並提供從個人到社區、從居家到工業等各個層面,詳細具體、實用有效的減少噪音污染策略,旨在幫助您打造一個更加寧靜、健康的生活環境。

噪音污染的來源與類型

要有效減少噪音,首先必須了解其根源。噪音污染的來源多樣,大致可分為以下幾類:

交通噪音

- 車輛噪音:汽車、機車、公車、卡車等引擎聲、喇叭聲、煞車聲,是城市噪音的主要來源。

- 軌道交通噪音:火車、捷運高速行駛時產生的輪軌摩擦聲、風阻聲。

- 航空噪音:飛機起降和飛行時引擎發出的巨大聲響,尤其對機場周邊居民影響甚鉅。

工業與商業噪音

- 工廠設備噪音:製造業、發電廠等機械運轉、生產線、抽風機等設備產生的持續性噪音。

- 商業活動噪音:商店、餐廳、夜市、娛樂場所的擴音設備、顧客喧嘩聲、貨物裝卸聲。

建築與施工噪音

- 鑽孔機、電鋸、打樁機、混凝土攪拌車等施工設備產生的劇烈、間歇性噪音,對周圍環境影響大。

居家與社區噪音

- 鄰里噪音:裝修、唱歌、樂器、寵物吠叫、兒童嬉鬧、高音量電視或音響。

- 家用電器噪音:冰箱壓縮機、冷氣機室外機、洗衣機、抽油煙機等運轉聲。

- 人類活動噪音:街道叫賣聲、公共場所的喧嘩聲、廣場舞、夜間集會等。

噪音污染對人體與環境的深遠影響

噪音污染不僅僅是聽覺上的不適,其潛在的危害遠超我們想像。長期暴露於高噪音環境中,會對生理和心理健康造成嚴重影響,同時也破壞生態平衡。

對人體健康的影響

- 聽力受損:長期或突發性的高強度噪音會損害耳蝸毛細胞,導致暫時性或永久性聽力下降,甚至耳聾。

- 睡眠障礙:噪音干擾睡眠週期,導致失眠、淺眠、多夢,長期會引發疲勞、注意力不集中。

- 心血管疾病風險增加:噪音會引起身體應激反應,升高血壓、心率,增加患高血壓、心臟病、中風的風險。

- 精神與心理問題:引發煩躁、焦慮、壓力、情緒不穩、甚至憂鬱症。兒童在噪音環境下學習能力和認知發展也會受影響。

- 消化系統問題:應激反應可能導致胃腸道功能紊亂。

對環境生態的影響

- 干擾野生動物:噪音會影響動物的覓食、繁殖、通訊、遷徙行為,導致其棲息地縮小,甚至族群數量減少。

- 破壞生態平衡:例如,鳥類無法聽到捕食者的聲音,捕食者也難以發現獵物,進而影響整個食物鏈。

對社會生活品質的影響

- 降低居住舒適度、工作效率和學習效果。

- 引發鄰里糾紛,影響社會和諧。

如何減少噪音污染:從個人到社會的全面策略

減少噪音污染是一項系統性工程,需要政府、企業、社區及個人共同努力。以下提供不同層面的具體實踐方法:

個人與家庭層面:打造寧靜的私人空間

居家環境是我們最重要的避風港,從個人習慣和居家佈置著手,能有效隔絕或降低噪音。

居家隔音與吸音

- 窗戶改造:

-

選用雙層或多層中空玻璃窗:中空層能有效阻隔聲波傳遞,隔音效果顯著。考慮使用膠合玻璃或真空玻璃,隔音效果更佳。

-

加裝氣密窗:確保窗框與窗戶密合,減少縫隙漏音。

-

厚重窗簾:選用絨布、棉麻等厚實材質的窗簾,具有一定的吸音效果,能減少室內迴響並阻擋部分外部噪音。

-

- 門的處理:

-

選用實心木門或隔音門:實心門比空心門密度更高,隔音效果更好。專業隔音門通常內含吸音材料。

-

加裝門縫條或密封條:防止聲音從門縫滲入或滲出。

-

- 牆面與天花板:

-

加裝隔音板或吸音棉:對於與鄰居共用的牆面,可以考慮內嵌隔音材料或在表面覆蓋裝飾性吸音板。

-

採用軟裝飾:壁紙、布藝掛畫、書櫃等都能有效吸收聲音,減少牆面回聲。

-

- 地板處理:

-

鋪設地毯或軟木地板:能有效吸收腳步聲、物體掉落聲等衝擊音,並降低室內迴音。

-

加裝隔音墊:在木地板或瓷磚下鋪設隔音墊,可減少樓層間的聲音傳遞,特別是對樓下住戶的影響。

-

- 家具擺放:

-

利用高大、厚重的家具(如書櫃、衣櫃)靠牆擺放,可作為聲音屏障。

-

室內多擺放綠色植物,特別是葉片茂密的植物,也能起到一定的吸音作用。

-

選用低噪音家電與設備

- 購買家電時,關注產品標示的噪音分貝數(dB),優先選擇靜音型號的冰箱、洗衣機、冷氣機、抽油煙機等。

- 定期維護家電,潤滑軸承、清潔濾網,確保其正常運作,減少因磨損或堵塞產生的額外噪音。

調整生活習慣與行為

-

控制音量:看電視、聽音樂、使用音響時,將音量調整到適中,尤其是在夜間或共享空間。

-

輕聲細語:在家中或公共場所盡量避免大聲喧嘩。

-

避免深夜活動:例如半夜洗滌、拖動重物、進行高分貝的娛樂活動。

-

穿著軟底拖鞋:減少在地板上產生的摩擦聲和腳步聲。

-

寵物管理:訓練寵物,避免長時間吠叫,並為其提供舒適的環境。

個人防護措施

- 在噪音較大的環境(如搭乘飛機、參加演唱會、使用高噪音工具時),佩戴耳塞或專業降噪耳罩,有效保護聽力。

- 選擇主動降噪耳機,在欣賞音樂或影音內容時,能有效減少環境噪音干擾,無需調高音量。

社區與公共空間層面:共同營造寧靜環境

噪音治理需要社區層面的協調與規劃,才能達到更廣泛的效果。

都市規劃與建築設計

-

合理土地利用規劃:在城市規劃中,將高噪音來源(如工業區、高速公路)與住宅區、學校、醫院等敏感區域隔離,設置綠化帶、緩衝區或屏障。

-

隔音屏障與綠化帶:在道路旁、鐵路沿線設置吸音隔音牆,或種植茂密的樹木,利用植被吸音減噪。

-

建築物佈局:建築物設計時考慮其朝向和排列,盡量減少噪音傳播。例如,敏感建築面向安靜的內側,而非噪音源。

交通管理措施

-

推廣大眾運輸:鼓勵民眾搭乘捷運、公車等大眾運輸工具,減少私人車輛數量。

-

電動車輛推廣:鼓勵使用電動汽機車,其運轉噪音遠低於燃油車。

-

改善道路鋪面:使用吸音性較好的瀝青路面,減少輪胎與路面摩擦產生的噪音。

-

限制車速與禁鳴喇叭:在住宅區、學校周邊設定較低的車速限制,並嚴格執行禁鳴喇叭規定。

-

設置噪音監測點:即時監測交通噪音,作為管理決策依據。

噪音監測與法規執行

-

建立噪音監測系統:對不同區域的噪音水平進行定期監測和數據分析。

-

健全噪音管制法規:制定並嚴格執行建築施工、工廠運營、商業活動等的噪音排放標準。

-

加強執法力度:對違規排放噪音的行為進行處罰,並提供便捷的投訴管道。

推廣環境教育與意識

- 舉辦社區宣導活動,提升居民對噪音危害的認識,鼓勵大家從自身做起,降低噪音。

- 在學校開設環境教育課程,培養學生的噪音防護意識。

工業與商業層面:從源頭控制噪音

對於噪音源頭較大的工業和商業活動,更需技術與管理並重。

採用低噪音技術與設備

- 投資研發和引進低噪音、高效率的生產設備和機械。

- 對現有設備進行噪音評估,並進行隔音、減震、消音等技術改造。

廠區噪音控制

- 設置隔音屏障或圍牆:在廠區邊界或噪音源周圍建造隔音屏障。

- 設備隔音罩與吸音材料:為高噪音設備(如壓縮機、發電機)安裝隔音罩,並在車間內使用吸音材料減少迴響。

- 定期維護:定期檢查、潤滑、更換磨損部件,保持設備良好運作狀態,減少機械噪音。

- 合理佈局:將噪音較大的生產線或設備設置在遠離辦公區和廠區邊界的位置。

員工防護與培訓

- 為長時間接觸噪音的員工提供專業的聽力保護設備(耳塞、耳罩)。

- 定期對員工進行噪音危害和防護知識的培訓,提高安全意識。

實踐噪音減量的多重效益

減少噪音污染的努力,將為個人、社區乃至整個地球帶來豐富的回報:

提升生活品質與健康

一個寧靜的環境能有效降低壓力水平,改善睡眠品質,促進身心健康。人們將擁有更好的專注力、學習效率和工作表現,生活幸福感也會顯著提升。

保護生態環境

降低環境噪音能為野生動物提供更為適宜的棲息地,保護生物多樣性,維護生態系統的平衡與健康。

促進社會和諧

減少噪音糾紛,能增進鄰里間的理解與友善,營造更加和諧的社區氛圍。

結語:從我做起,共築寧靜未來

噪音污染雖是現代文明的副作用,但絕非無解的難題。從選擇居家隔音材料,到調整日常行為習慣;從社區的規劃管理,到工業的技術升級,每一個層面的努力都至關重要。減少噪音污染不僅是為了我們當下的健康與舒適,更是為子孫後代留下一個更為寧靜、宜居的地球。讓我們從現在做起,共同為「無聲」的環境,付出「有聲」的行動,共築一個和諧健康的未來。

常見問題(FAQ)

- 如何知道我家裡的噪音水平是否過高?

您可以使用智能手機上的分貝計應用程式進行初步測量,或者考慮購買專業的分貝計。一般來說,長期暴露於超過50-55分貝的噪音環境就可能對健康產生影響,而超過70分貝則可能導致聽力受損。

- 為何即使戴耳塞,我仍然感覺到低頻噪音的震動?

耳塞主要針對空氣傳播的聲波,對於低頻噪音(如重型機械、交通震動)所產生的結構傳播震動,其阻隔效果有限。這種震動是透過建築結構傳遞的,需要更全面的隔震和隔音措施,如浮動地板、減震墊等。

- 在不進行大規模裝修的情況下,如何有效降低室內噪音?

您可以從軟裝飾入手:懸掛厚重窗簾、鋪設地毯、多放置吸音性強的家具(如布藝沙發、書櫃),以及使用吸音壁畫或軟包。此外,檢查並密封窗戶、門縫的縫隙,並將噪音較大的家電遠離臥室和活動區。

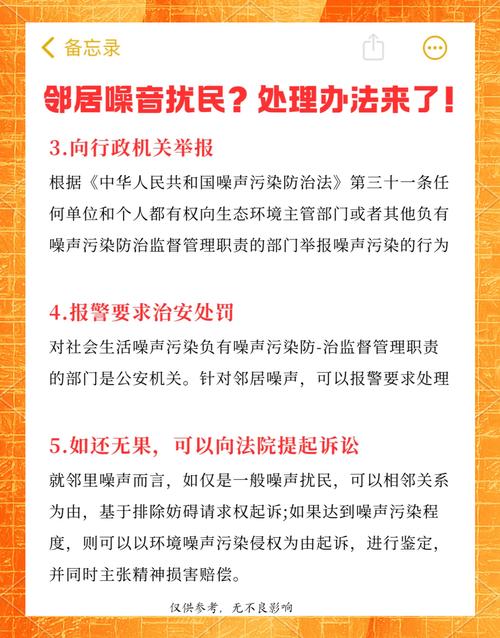

- 噪音污染主要由哪個單位負責管制和投訴?

在台灣,噪音污染的管制主要由環保署及其地方環境保護局負責。若有噪音問題,可向當地環保局或其設置的陳情專線進行檢舉投訴。