太陽黑子在哪一層:深度解析太陽大氣結構與黑子之謎

Table of Contents

太陽黑子在哪一層:深度解析太陽大氣結構與黑子之謎

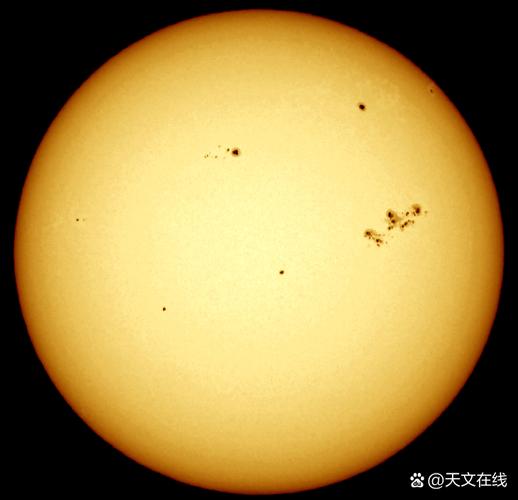

太陽,這顆賜予地球生命與能量的恆星,表面看似平靜,實則充滿著劇烈的動態變化。其中,最引人注目的現象之一便是太陽黑子。這些在太陽表面看起來較暗的區域,長期以來吸引著科學家與天文愛好者的目光。然而,關於太陽黑子,最核心也最常被提問的問題之一便是:「太陽黑子究竟存在於太陽的哪一層?」

要回答這個問題,我們必須深入了解太陽的內部結構與大氣層分佈。簡單來說,太陽黑子主要出現在太陽的「光球層」(Photosphere)。光球層不僅是我們肉眼所能見到的太陽「表面」,更是太陽能量以可見光形式向外輻射的主要區域。接下來,本文將詳細探討光球層的特性、太陽黑子在此層形成的機制,以及它對太陽其他大氣層的影響。

太陽黑子的核心位置:光球層

光球層是太陽大氣結構中最核心、也是對我們來說意義最重大的一層。它是我們所見到的太陽「表面」,所有來自太陽的光線,絕大部分都是從這一層逃逸出去的。

什麼是光球層?

光球層是太陽的最低一層大氣,其厚度約為100至500公里。儘管它通常被稱為太陽的「表面」,但它並不像地球或月球那樣擁有固態的清晰邊界。相反地,光球層是一個氣態的層次,其密度隨著深度而逐漸增加。它的溫度大約在5800K(攝氏約5500度)左右,這個溫度足以使氫和氦原子維持電離狀態,形成等離子體。

在光球層上,我們可以觀察到一種稱為「米粒組織」(Granulation)的精細結構。這些米粒是高溫等離子體對流運動的結果:熱氣體從內部上升(較亮),然後在表面冷卻並下沉(較暗)。這種持續的「沸騰」現象,是光球層內部能量傳輸的直接證據。

為何黑子會出現在光球層?

太陽黑子之所以會出現在光球層,其根本原因在於強大的磁場活動。太陽內部存在著複雜且不斷變化的磁場。在某些區域,這些磁力線會變得非常密集,並以扭曲的環狀結構穿透光球層表面,形成所謂的「磁通量管」(Magnetic Flux Tubes)。

當這些強磁場穿透光球層時,它們會產生以下關鍵效應:

- 抑制對流:磁場的存在會阻礙光球層下方熱等離子體的正常對流運動。這些被磁場「困住」的等離子體無法有效地將熱量從太陽內部帶到表面。

- 溫度下降:由於熱量傳輸受阻,被磁場覆蓋的區域溫度會比周圍的光球層低約1500K至2000K。這意味著太陽黑子的溫度大約在3800K至4300K之間。

- 亮度降低:根據斯特凡-波茲曼定律(Stefan-Boltzmann Law),物體的輻射能量與其溫度的四次方成正比。因此,儘管太陽黑子的溫度仍非常高,但相對於周圍5800K的光球層,其輻射出的可見光能量顯著減少,導致其看起來比周圍區域暗得多,甚至呈現「黑色」。這就是為何我們稱之為「黑子」。

因此,太陽黑子並非真正的「空洞」或「黑色」,它們只是在特定磁場作用下,比周圍區域溫度更低、亮度更暗的光球層區域。

太陽大氣層的結構與黑子可見性

太陽的大氣層分為多個層次,除了光球層,還有色球層和日冕。雖然太陽黑子本體位於光球層,但它們強大的磁場活動會影響到上方的所有大氣層,並產生一系列壯觀的太陽現象。

色球層 (Chromosphere)

色球層位於光球層上方,厚度約2000公里。在正常情況下,由於其光線遠不如光球層明亮,我們無法直接觀察到它。但在日全食期間,當月亮遮住光球層時,色球層會顯現出短暫的紅色光芒,故得名「色球」。

- 溫度:色球層的溫度隨著高度的增加而升高,從光球層頂部的約4000K升至約20000K。

- 密度:它的密度比光球層低得多。

- 現象:在色球層中,我們可以觀察到太陽耀斑(Solar Flares)、日珥(Prominences)和針狀物(Spicules)等現象。這些現象往往與光球層下方的活躍磁場區域(也就是太陽黑子所在的位置)直接相關。例如,太陽耀斑是磁場能量快速釋放的結果,而這些磁場線往往起源於太陽黑子群。

儘管太陽黑子群的磁場活動可以向上延伸並影響色球層,導致耀斑和日珥等活動,但黑子本身的「暗點」特徵仍然是光球層獨有的現象。

日冕 (Corona)

日冕是太陽最外層的大氣,延伸數百萬公里進入太空,其邊界模糊不清。它只能在日全食或使用日冕儀觀測到。

- 溫度:日冕的溫度極高,可達數百萬K,遠超光球層和色球層。科學家仍在研究這種極端加熱機制。

- 密度:它的密度極低,比地球上最好的真空還要稀薄。

- 現象:日冕是太陽風(Solar Wind)的發源地,也是日冕物質拋射(Coronal Mass Ejections, CMEs)的發生區域。這些現象同樣與太陽黑子活躍區的磁場密切相關。強大的磁場線在日冕中形成巨大的環狀結構,被稱為「日冕環」(Coronal Loops),這些環中充滿了高溫等離子體,是能量累積和釋放的場所。

總結來說,太陽黑子作為一個溫度較低的區域,其本體毫無疑問地存在於光球層。然而,其背後的強大磁場活動卻是貫穿太陽所有大氣層的,並引發了從色球層到日冕的各種劇烈太陽現象,對地球空間環境產生深遠影響。

太陽黑子的形成機制與特徵

了解太陽黑子的位置後,我們進一步探究其形成機制和獨特的外觀特徵。

磁場的關鍵作用

太陽內部深處的對流層(Convection Zone)中,電離的等離子體在對流和太陽自轉的共同作用下,會產生一個巨大的發電機效應(Dynamo Effect),持續產生和維持太陽的磁場。這些磁場並非靜態的,它們會被太陽差動自轉(赤道自轉速度快於兩極)拉伸、扭曲和纏繞。當磁力線在局部區域變得非常密集並從太陽表面浮現時,就形成了太陽黑子。

這些浮現的磁力線通常會成對出現,形成一個「北極」(N)和一個「南極」(S),這兩個極點共同組成一個太陽黑子群。它們就像一個個磁力線的「拱門」,穿透太陽表面。

黑子的結構:本影與半影

一個典型的太陽黑子並非均勻的黑色斑點,它由兩個主要部分組成:

- 本影 (Umbra):這是黑子最中心、最黑暗的部分。本影的磁場最強,對對流的抑制作用最徹底,因此溫度最低(約3800K),亮度也最低。

- 半影 (Penumbra):本影周圍環繞著一層較寬、顏色稍淺的區域,稱為半影。半影的磁場強度相對較弱,對對流的抑制不如本影徹底,因此溫度略高(約4300K),亮度也略高。半影通常呈現出放射狀的細絲結構,這些細絲是磁場線和等離子體對流共同作用的結果。

太陽黑子的大小差異很大,小的可能只有幾百公里寬,大的則可延伸數萬公里,甚至比地球還要巨大。它們通常以群體形式出現,形成複雜的太陽黑子群。

溫度與亮度差異的視覺效果

雖然太陽黑子看起來是「黑」的,但如果將一個孤立的太陽黑子放在漆黑的背景下觀察,它仍然會發出非常明亮的光芒,甚至比滿月還要亮。它之所以看起來暗,完全是因為與周圍熾熱的、輻射極強的光球層(5800K)形成了強烈的對比。這種對比效應使得約3800K的黑子區域顯得黯淡無光。

太陽黑子週期與地球影響

太陽黑子的數量並非固定不變,它們會經歷一個大約11年的週期性變化,這就是著名的「太陽週期」(Solar Cycle)。

11年太陽週期

在一個太陽週期中,太陽黑子的數量從最低點(太陽活動極小期)逐漸增加到最高點(太陽活動極大期),然後再下降到下一個最低點。在極小期,太陽表面可能幾乎看不到任何黑子;而在極大期,太陽表面則可能同時出現數十個甚至上百個黑子群。

除了數量的變化,黑子出現的位置也有規律。在週期開始時,黑子傾向於出現在太陽緯度較高的區域(約30-35度);隨著週期的推進,它們會逐漸向赤道移動,在週期末期則出現在緯度較低的區域(約5-10度),這種現象被形象地稱為「蝴蝶圖」(Butterfly Diagram)。

對地球的影響

太陽黑子的數量和活躍度與太陽的整體活動水平密切相關。當太陽黑子數量較多時,通常也伴隨著更頻繁和劇烈的太陽耀斑與日冕物質拋射。這些高能粒子和電磁輻射會對地球產生一系列影響:

- 極光增強:太陽風中的帶電粒子進入地球磁場,與地球大氣層相互作用,在南北兩極產生壯觀的極光。

- 無線電通訊中斷:太陽耀斑發出的X射線和紫外線會影響地球電離層,干擾短波無線電通訊、GPS導航系統和衛星訊號。

- 電網受損:強烈的日冕物質拋射可誘發地球磁場的劇烈變化,在地面電網中產生感應電流,可能導致變壓器損壞甚至大範圍停電。

- 衛星與太空人安全:高能粒子對軌道衛星的電子元件造成損害,威脅太空人的健康。

因此,對太陽黑子的監測和研究,不僅是為了探索太陽自身的奧秘,更是為了預測和應對太陽活動對地球空間環境可能造成的影響,即「空間天氣」預報。

觀測太陽黑子的重要性

科學家通過地基和太空望遠鏡對太陽黑子進行持續的觀測和研究,例如美國太空總署(NASA)的太陽動力學觀測站(SDO)和太陽和太陽圈觀測站(SOHO),以及其他國際合作項目。這些觀測數據幫助我們更深入地理解太陽內部的磁場動力學、能量傳輸機制,以及太陽活動如何影響地球。

透過分析太陽黑子的數量、分佈、磁場強度和形態變化,科學家可以更好地預測太陽活動的趨勢,從而為電網運營商、衛星通訊公司和太空任務提供重要的預警信息。這不僅是基礎科學研究的進步,更是對現代科技社會運作穩定性的重要保障。

常見問題 (FAQ)

如何觀察太陽黑子才安全?

切勿在沒有專業保護的情況下直接用肉眼、雙筒望遠鏡或天文望遠鏡觀察太陽。 直接觀察太陽會對眼睛造成永久性傷害甚至失明。安全的觀察方式包括使用專門的太陽濾鏡(必須符合ISO 12312-2國際安全標準)、投影法(將望遠鏡影像投影到白紙上),或者透過太陽專用望遠鏡觀測,這些設備都能有效阻擋有害的太陽光線。

為何太陽黑子看起來是黑色的?

太陽黑子並非真正的「黑色」,它們只是因為其溫度比周圍的太陽表面(光球層)低約1500-2000K。儘管黑子的溫度仍高達約3800-4300K,但由於其輻射的光線量遠少於周圍約5800K的光球層,因此在強烈對比下,它們看起來就顯得非常暗淡,如同黑色斑點。

太陽黑子會影響地球氣候嗎?

長期以來,科學家一直在研究太陽黑子週期與地球氣候變化的關係。儘管太陽活動的確會對地球接收到的太陽能量輸出產生微小影響(太陽活動極大期略微增加),但目前主流科學觀點認為,這些變化不足以單獨解釋地球近年來的全球暖化趨勢。地球氣候變化的主要驅動因素是人為溫室氣體排放,太陽活動的影響相對較小。

太陽黑子越大,其影響就越大嗎?

通常情況下,較大或結構複雜的太陽黑子群,其內部磁場越混亂,越容易積聚和釋放大量能量,進而引發大規模的太陽耀斑和日冕物質拋射。因此,從某種程度上說,太陽黑子的規模和複雜性確實與其引發的空間天氣事件的潛在影響力呈正相關。然而,即使是較小的黑子群,在特定條件下也能產生強大的太陽事件。

太陽黑子會永遠存在嗎?

太陽黑子並不是永久性的結構。它們的壽命從幾天到數週、數月不等,最終會隨著磁場的消散而消失。它們的出現和消失遵循大約11年的太陽週期規律。當一個週期結束,新的週期開始時,舊的黑子會消散,新的黑子則會在新的緯度區域重新生成。

透過這篇文章,我們希望能為您詳細解答了關於「太陽黑子在哪一層」這個問題,並延伸探討了與之相關的太陽物理現象。太陽黑子不僅是宇宙的奇觀,更是太陽磁場活動的直接窗口,持續地揭示著這顆我們生命之源的無盡奧秘。