太空中如何定位:從地球軌道到深空探索的精密導航技術解析

你是不是也曾好奇過,當我們仰望星空,看到那些在宇宙中翱翔的衛星、太空船,甚至是遙遠的行星探測器,它們是怎麼知道自己身在何處的呢?在廣闊無垠、沒有路標的太空中,究竟是靠什麼來「導航」和「定位」的?這問題可不像在地球上用個手機GPS那麼簡單喔!其實啊,太空中如何定位,牽涉到一系列精妙絕倫的科學原理和頂尖工程技術。簡單來說,太空中的定位主要依賴慣性導航、地基追蹤、全球導航衛星系統(GNSS)的太空應用、以及天文光學導航等多種方法,並根據任務性質和距離地球的遠近,選擇或組合使用不同的技術,確保每一個飛行器都能精準抵達目的地。

Table of Contents

太空定位的挑戰:為何它如此複雜?

在地球上,我們有道路、有建築物、有各種地面標誌,甚至可以透過手機訊號塔或GPS衛星來定位。但想像一下,當你進入太空,這些熟悉的參考點通通消失了!太空沒有上、下、左、右的絕對概念,也沒有摩擦力讓你在需要時停下來。太空船在茫茫宇宙中移動,就像一艘沒有羅盤、沒有海圖的船,這時候要搞清楚「我在哪裡」,真的就是一門高深的學問了。

我回想起第一次聽到太空定位的原理時,腦袋真是轉了好幾圈!原來,太空中的定位之所以複雜,主要有幾個關鍵因素:

- 缺乏固定參考點: 太空中沒有固定不動的「地標」讓飛行器參考。星星雖然看似固定,但它們的相對位置其實會隨時間和觀測點變化,而且還得考慮光線傳播時間的影響。

- 高速運動與軌道力學: 太空船往往以極高的速度繞行,並且受到多個天體引力的影響(例如地球、月球、太陽等),這使得它們的軌道複雜且不斷變化。精確預測和修正軌道至關重要。

- 通訊延遲: 距離越遠,無線電訊號傳輸所需的時間就越長。對於深空探測器來說,訊號往返可能需要幾分鐘到數小時,這讓即時定位和操控變得非常困難。

- 極端環境: 太空中的高輻射、溫度劇變、微流星體撞擊等,都可能對導航設備造成損壞,影響其精確度。

- 相對論效應: 對於極高精度要求的任務,甚至需要考慮愛因斯坦的相對論效應,例如時間膨脹和重力場對訊號的影響。這聽起來是不是很科幻,但卻是真實存在的技術挑戰喔!

正因為有這些挑戰,太空定位才顯得更加迷人。接下來,我們就來好好聊聊,從近地軌道到遙遠的深空,科學家們究竟是怎麼「變魔術」的。

近地軌道的定位魔法:我在地球的「附近」

對於在地球附近(通常指地球同步軌道以下,約36,000公里以內)運行的衛星和太空站來說,定位的方法雖然不完全等同於地面的GPS,但也有許多我們熟悉的身影。

地基追蹤與測距:地球的「眼睛」和「耳朵」

最基礎、也最可靠的方法之一,就是來自地球上的追蹤站。這就像我們在家裡看著飛機從頭頂飛過一樣,只是規模更大、工具更精密。

原理與運作: 地球上分佈著一系列專業的地面追蹤站,它們利用大型天線向太空中的飛行器發射無線電訊號,然後接收從飛行器反射或發射回來的訊號。透過測量訊號從發射到接收的時間差(測距),以及訊號頻率的變化(都卜勒效應,用於測速和軌道推算),就能精確計算出飛行器的距離、速度和方向。

舉個例子,美國國家航空暨太空總署(NASA)的「深空網路」(Deep Space Network, DSN)雖然主要用於深空任務,但其在全球分佈的追蹤站,對於近地軌道的衛星追蹤也扮演著重要角色。歐盟的ESTRACK(European Space Tracking Network)和中國的航天測控網也都是類似的系統。這些地面站就像地球的「眼睛」和「耳朵」,時刻監測著太空中的「交通狀況」。

這種方法通常需要多個地面站同時追蹤,才能更精確地確定飛行器的三維位置。雖然準確度很高,但缺點是需要地面站持續支援,而且當飛行器飛出地面站的視線範圍時,就無法進行即時追蹤了。

全球導航衛星系統(GNSS)的太空應用:太空中的「手機GPS」

是不是覺得很神奇?我們平時手機上用的GPS、歐洲的伽利略(Galileo)、俄羅斯的格洛納斯(GLONASS)以及中國的北斗(BeiDou),這些GNSS系統不僅服務地面用戶,連太空中的飛行器也能用喔!

如何使用: 我們知道,GNSS衛星本身就是運行在中高軌道上的。對於那些運行在近地軌道(LEO)的衛星(例如國際太空站,ISS),它們其實可以接收到來自更高軌道GNSS衛星發射的訊號。想像一下,ISS就像一個「太空中的使用者」,它上面的專用接收器會捕捉到來自多顆GNSS衛星的訊號,然後計算出自己的精確位置。

技術細節: 這可不是簡單地把手機丟到太空就算了。太空中的GNSS接收器需要特別設計,因為它們可能需要接收來自地球「後方」的GNSS訊號(即GNSS衛星發射的向下訊號,經過地球反射或繞射後才能被LEO衛星接收到),這需要高增益天線和特殊的訊號處理演算法來克服微弱訊號和多徑效應。此外,LEO衛星的速度比GNSS衛星快得多,這會導致更大的都卜勒頻移,需要接收器具備更強的頻率追蹤能力。

根據NASA的資料,國際太空站(ISS)就配備了GNSS接收器,能夠為其提供精確的軌道和姿態數據。這大大減輕了對地基追蹤的依賴,讓ISS能更自主地進行導航。我在研究這個課題時,就想,哇,連太空站都用GPS,這真的超乎想像,也說明了這項技術的普適性有多麼強大!

星間鏈路:衛星與衛星的「對話」

當一個衛星星座系統內有多顆衛星時,它們彼此之間也可以互相通訊,形成一個「自給自足」的導航網路。

原理: 透過在衛星之間建立無線電鏈路,它們可以互相測量彼此的距離和相對速度。這些數據加上每顆衛星自身的慣性導航數據,就能夠共同協調和更新各自的軌道參數。想像一下,一群人手牽手,即使閉著眼睛,也能大概知道彼此的位置。

應用: 這在許多大型通訊衛星星座中非常常見,例如Iridium衛星電話系統,以及近來火紅的SpaceX星鏈(Starlink)系統。透過星間鏈路,這些衛星可以在沒有地面站介入的情況下,自主地維持星座的構型和每顆衛星的精確軌道。這不僅提升了系統的自主性,也減少了對地面基礎設施的依賴。

深空探索的導航藝術:我在宇宙的「哪裡」?

當太空船飛往月球、火星、甚至更遙遠的行星時,地基追蹤的精度會大幅下降,GNSS訊號也變得微弱甚至無法接收。這時候,我們就需要更「聰明」也更「古老」的方法了。

慣性導航系統(INS):太空船的「內在羅盤」

慣性導航系統就像太空船內建的一個精密「感覺器官」,它不需要外部訊號,就能自主判斷自己的運動狀態。

核心組件: 主要由高精度的加速度計(accelerometers)和陀螺儀(gyroscopes)組成。加速度計測量太空船在三個維度上的線加速度,而陀螺儀則測量太空船繞著三個軸的角速度。

如何運作: 想像一下,如果你知道自己現在的速度和方向,並且精確地記錄下每一次加速、減速和轉彎的動作,那麼即使閉著眼睛,你也能推算出自己當前的精確位置。INS就是利用這種原理,從太空船初始的已知位置和速度出發,通過對加速度和角速度進行連續積分,來實時推算太空船當前的速度和位置。

優缺點: 它的最大優點是自主性高,不需要外部通訊,因此非常適合在深空環境中使用。但缺點是誤差會隨時間累積。任何微小的測量誤差,經過長時間積分後都會被放大。所以,INS需要定期透過其他方式(例如地基追蹤或天文導航)來進行校準和更新。

早期登月任務的阿波羅太空船,其導航系統就大量依賴慣性測量單元(IMU)。想想看,當年科技還不那麼發達,能做到如此精確,真是令人敬佩不已。

天文導航 / 光學導航:借星星來「指路」

這項技術可以說是太空版本的「觀星辨位」,古老的航海術在太空中得到了完美的升華。

原理: 太空船上的星體追蹤器(star trackers)或高解析度相機,會觀測已知的恆星、行星、甚至月球或小行星。透過精確測量這些天體的視角、相對位置和亮度,然後將這些數據與預存的星圖進行比對,就能確定太空船自身的姿態(方向)和位置。

技術細節:

- 星體追蹤器: 是一種高精度的CCD相機,它會持續拍攝天空中的星星,並利用圖像處理技術辨識出星點圖案。將這個圖案與預載的恆星資料庫進行比對,就能計算出太空船相對於這些恆星的精確姿態。

- 行星/衛星觀測: 對於深空探測器,觀測目標行星或其衛星的邊緣(limbs)和地表特徵,並測量它們在視野中的位置和大小,也能用來精確估算與這些天體的距離和相對位置。例如,當探測器接近火星時,它會不斷拍攝火星及其衛星的圖像,然後利用這些圖像來調整自己的軌道,以便精準進入預設的環繞軌道或著陸區。

案例: 美國NASA的「旅行者號」探測器,在飛離太陽系數十年後,仍然定期利用觀測太陽系外特定恆星的數據,來更新其導航資訊。這種自給自足的能力,對於動輒飛行數年甚至數十年的深空任務來說,簡直是生命線啊!

X射線脈衝星導航(XNAV):宇宙的「燈塔」

這是一種相對較新的、正在發展中的自主導航技術,利用宇宙中一種特殊的「燈塔」來定位。

原理: 脈衝星(Pulsars)是快速旋轉的中子星,會以極其精確的週期向外發射X射線脈衝,就像宇宙中的精準時鐘。透過測量來自多個不同脈衝星的X射線脈衝到達太空船的時間差,並與已知的脈衝星時序資料庫進行比對,就能夠推算出太空船的精確位置。這原理其實有點像GPS,只是訊號來源從人造衛星變成了宇宙中的自然天體。

潛力: XNAV的潛力在於它提供了一種完全自主、不受地球限制的深空導航方式,即使與地球失去聯繫,太空船也能知道自己在哪裡。NASA的SEXTANT(Station Explorer for X-ray Timing and Navigation Technology)實驗,已經在國際太空站上成功驗證了XNAV技術的可行性,未來有望應用於更遙遠的深空任務。

地基無線電導航(DSN):地球的「遠程指揮中心」

即使是深空探測器,地球上的深空網路(DSN)仍然是其定位和通訊不可或缺的一部分,而且技術比近地軌道的追蹤更為精密。

核心技術:

- 雙向測距(Two-way Ranging): DSN地面站向深空探測器發射一個訊號,探測器接收後會將其重新發射回地面站。透過測量訊號來回所需的時間,就能精確計算出探測器與地球之間的距離。

- 都卜勒測速(Doppler Tracking): 由於探測器相對於地球在運動,無線電訊號的頻率會因都卜勒效應而發生變化。地面站精確測量這種頻率變化,就能計算出探測器相對於地球的徑向速度。

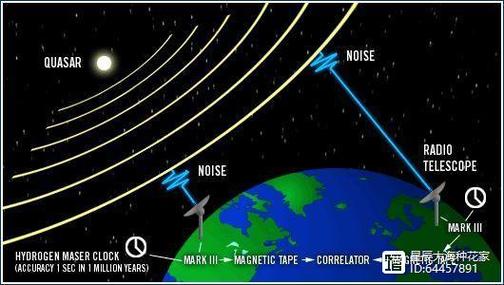

- 時間差分測距(Delta-DOR, Delta-Differential One-way Ranging): 這是一種高精度的定位技術,它利用地面上相距遙遠的兩座DSN天線,同時接收來自探測器和遙遠背景射電源(例如類星體Quasar)的無線電訊號。透過分析這兩組訊號到達兩個天線的時間差,並進行交叉比對,就能像天文學家測量星體位置一樣,非常精確地確定探測器的位置,精度可以達到數百公尺,甚至數十公尺,對於數億公里之外的探測器來說,這精確度簡直是神蹟!

挑戰: 由於距離遙遠,訊號非常微弱,而且通訊延遲非常大。這就要求地面站的天線要非常巨大(例如DSN的70公尺天線),接收器極度靈敏,並且要具備極高的發射功率。

太空導航方法的比較

為了讓大家更清楚地理解不同導航方法之間的差異與應用,我特別整理了一個表格,方便大家一目瞭然:

| 導航方法 | 主要應用範圍 | 原理概述 | 優點 | 缺點 |

|---|---|---|---|---|

| 地基追蹤與測距 | 近地軌道(LEO)到深空 | 地面站發射/接收無線電訊號,測量距離與都卜勒頻移。 | 精度高,數據可靠,可對飛行器進行即時控制。 | 需地面站覆蓋,通訊延遲影響即時性,受地球自轉限制。 |

| GNSS(太空應用) | 近地軌道(LEO) | LEO衛星接收高軌道GNSS衛星訊號,自主計算位置。 | 自主性高,精度高,減輕地面站負擔。 | 訊號微弱,需專用接收器,不適用深空。 |

| 星間鏈路 | 近地軌道(LEO)衛星星座 | 衛星之間互相通訊,測量彼此距離與相對速度。 | 提升星座自主性,減少對地面站依賴,提高系統整體可靠性。 | 僅適用於多衛星星座,需額外通訊設備。 |

| 慣性導航系統(INS) | 所有任務,尤其深空 | 利用加速度計和陀螺儀,從已知起始點推算當前位置和速度。 | 完全自主,不需要外部訊號,抗干擾能力強。 | 誤差會隨時間累積,需要定期校準。 |

| 天文/光學導航 | 深空任務,軌道/姿態控制 | 觀測恆星、行星或衛星,利用其已知位置確定自身位置和姿態。 | 自主性高,不受距離限制,被動式導航。 | 需清晰視場,易受光照條件影響,處理複雜。 |

| X射線脈衝星導航(XNAV) | 未來深空任務(研發中) | 測量多個脈衝星X射線脈衝時間差,計算位置。 | 完全自主,精度高,不受地球通訊限制。 | 技術仍在發展中,需要高靈敏度X射線望遠鏡。 |

我的觀點與體驗:從人類智慧到宇宙奧秘的連結

每一次深入了解這些太空導航技術,我都會對人類的智慧感到由衷的讚嘆。你想想看,在一個連空氣都沒有的地方,我們卻能設計出如此精密的儀器,利用光、利用電波、甚至利用宇宙中遙遠的恆星脈動來確定自己的位置,這簡直是把「無中生有」的概念發揮到極致了!

我個人覺得,太空定位不只是純粹的科學與工程問題,它更是一種哲學的探索。它提醒我們,即使在最廣闊、最空曠的環境中,只要我們有足夠的觀察力、足夠的耐心和足夠的智慧,總能找到屬於自己的「路標」。每當看到深空探測器傳回的清晰照片,知道它們在數億公里之外,卻能精準地完成任務,心裡就會激動不已。那不僅是技術的勝利,更是人類探索未知、挑戰極限的精神體現。

這些技術的發展,其實也常常反哺我們在地球上的生活。例如,對高精度慣性導航系統的研發,推動了精密感測器技術的進步;對GNSS訊號在太空應用的研究,也加深了我們對電磁波傳播和相對論效應的理解。這就是科學與工程的魅力,它總是環環相扣,不斷突破。

常見問題與專業解答

了解了這麼多太空定位的學問,你心裡是不是還有一些小疑問呢?別擔心,我為大家整理了一些常見問題,並提供專業的解答!

Q1: 太空船有沒有像我們地圖一樣的東西來導航?

嗯,這是一個非常好的問題,但答案可能會讓你有點驚訝喔!太空船並沒有我們想像中那種具體可見的「地圖」可以攤開來看。在太空中,定位主要依賴的是數學模型、軌道參數和天體數據庫。

想像一下,太空船的「地圖」其實是一組複雜的數學方程式,這些方程式描述了它當前和未來的軌道。太空船會根據自己測得的位置和速度(也就是所謂的「狀態向量」),不斷地在這些方程式中進行計算和預測。科學家在地球上會建立精確的星圖(star catalog)和天體曆(ephemeris),這些資料庫包含了恆星、行星、衛星等天體在特定時間點的精確位置。太空船上的光學導航系統就是根據這些預存的數據,比對自己觀測到的天體,來確定自身的位置和姿態。

所以,與其說是一張地圖,不如說太空船擁有一整套動態的、會實時更新的三維數字宇宙模型,以及一套用來在這個模型中確定自身位置的精密「演算法」。這比傳統地圖可要複雜和精密多了呢!

Q2: 如果所有通訊都中斷,太空船還能定位嗎?

這個問題非常好,也觸及到了太空任務設計的一個核心考量:自主性。答案是:在很大程度上可以!

當所有與地球的通訊都中斷時,太空船會啟動其內建的自主導航系統。這主要包括我們前面提到的慣性導航系統(INS)和天文/光學導航系統。INS會持續利用加速度計和陀螺儀推算太空船的位置和速度,儘管誤差會累積,但在短時間內它仍然是可靠的。

同時,光學導航系統則會利用星體追蹤器觀測恆星,或是觀測目標行星及其衛星,來進行自主定位和姿態確定。一些先進的探測器甚至會搭載X射線脈衝星導航(XNAV)實驗設備,利用宇宙中的脈衝星來進行超遠距離的自主定位。這些技術確保了即使在最惡劣的通訊中斷情況下,太空船也能在一定時間內維持基本的導航能力,直到通訊恢復或任務完成。這就是太空任務中「冗餘設計」和「自主性」的重要性喔!

Q3: 相對論效應會如何影響太空定位?

哇,這是一個很專業的問題!是的,愛因斯坦的相對論效應在太空定位中扮演著非常關鍵的角色,特別是對於高精度定位系統,例如我們的GNSS系統,以及那些需要極高時間精度的深空探測任務。

主要有兩種相對論效應需要被考慮:

1. 特殊相對論的時間膨脹效應: 運行中的GNSS衛星速度非常快(每秒約3.8公里),根據特殊相對論,運動中的時鐘會比靜止的時鐘走得慢。這導致GNSS衛星上的原子鐘每天會慢約7微秒(百萬分之一秒)。

2. 廣義相對論的重力時間膨脹效應: GNSS衛星運行在高於地球表面的軌道上,它所在位置的重力場比地球表面弱。根據廣義相對論,重力場越弱,時鐘走得越快。這導致GNSS衛星上的原子鐘每天會快約45微秒。

將這兩種效應疊加起來,GNSS衛星上的原子鐘每天會相對地面快約38微秒(45 – 7 = 38)。如果不及時修正這個誤差,那麼GNSS系統每天就會累積大約10公里的定位誤差!你想想看,這在地球上可是非常巨大的誤差了。所以,所有的GNSS衛星在設計時,其原子鐘的頻率就已經預先調整過,以抵消這些相對論效應,確保它們與地面參考時鐘保持同步。對於深空任務,科學家們也必須在計算飛行器軌道和通訊訊號時,將這些相對論效應納入考量,否則就會出現嚴重的定位偏差喔!

Q4: 星體感測器是如何「看見」星星的?

星體感測器(star tracker)其實是一種非常精密的數位相機,它結合了光學鏡頭、感光元件(通常是CCD或CMOS感應器)以及強大的圖像處理軟體。

1. 捕捉圖像: 當它「看見」星星時,其實就是通過鏡頭將星光聚焦到感光元件上,然後感光元件將光訊號轉換成數位圖像。這個圖像會顯示出夜空中星星的點狀分佈。

2. 辨識星點: 內部的處理器會對這些數位圖像進行分析,首先會篩選掉一些噪點和宇宙射線引起的假訊號,然後精確識別出圖像中每一個明亮的星點。它會記錄下每個星點的亮度(以便區分恆星和雜訊)和在圖像感應器上的精確像素座標。

3. 比對星圖: 最關鍵的一步來了!星體感測器內部預存有一個龐大的星圖資料庫,裡面包含了數千甚至數萬顆已知恆星的精確位置(在一個標準座標系中)和亮度資訊。處理器會將當前捕捉到的星點圖案,與資料庫中的星圖進行快速比對和模式識別。這就像我們玩連連看遊戲,或者用臉部識別系統一樣,只不過是對著星星來做。

4. 計算姿態: 一旦成功比對出圖像中至少三到四顆已知恆星(或更多),系統就能夠根據這些恆星在圖像感應器上的位置,以及它們在真實宇宙中的已知位置,精確地計算出太空船相對於這個恆星參考系的三維姿態(attitude),也就是太空船的滾動、俯仰和偏航角度。這就好比你拿著一張地圖,看到幾個地標,就能知道自己面對哪個方向一樣。而且,由於恆星的位置相對於地球的運動來說變化極其緩慢,所以它們是非常穩定的參考點喔!

Q5: GPS在太空中的作用與地球上有何不同?

GPS(全球定位系統)在太空中的應用與在地球表面使用確實有很多不同之處,這不僅是使用環境的變化,更是技術層面上的挑戰與創新。

1. 訊號來源與幾何結構:

- 地球表面: 我們通常是仰望天空,接收來自頭頂上方的GPS衛星訊號。訊號通常較強,且有較好的幾何分佈。

- 太空(尤其近地軌道): 運行在近地軌道(LEO)的衛星,它們可能需要接收來自地球「下方」的GPS衛星訊號。因為GPS衛星本身運行在中高軌道(約20,200公里),LEO衛星(例如國際太空站)可能會比GPS衛星更高,或者與其平行。這導致LEO衛星可能需要接收經過地球大氣層折射、反射,甚至繞射的微弱訊號,或是來自GPS衛星天線「旁瓣」發射的訊號(而不是主瓣)。這種特殊的幾何關係,對接收器的靈敏度和訊號處理能力提出了更高的要求。

2. 訊號強度與傳播環境:

- 地球表面: 訊號在傳播過程中可能會受到建築物、山脈等遮擋,產生多徑效應。但總體而言,訊號強度相對穩定。

- 太空: 在太空中接收到的GPS訊號通常比地球表面要微弱得多,因為距離可能更遠,或者訊號不是直接從主瓣發射。同時,太空中的高輻射環境也可能對接收器造成干擾。這要求太空用的GPS接收器具備極高的靈敏度和抗干擾能力,以及更複雜的濾波和解調技術。

3. 速度與都卜勒效應:

- 地球表面: 我們的移動速度相對GPS衛星而言可以忽略不計,都卜勒頻移很小。

- 太空: LEO衛星的運行速度非常快(每秒數公里),相對於GPS衛星的速度也很大。這會導致接收到的GPS訊號產生顯著的都卜勒頻移。太空用的GPS接收器必須具備強大的頻率追蹤和補償能力,才能準確地解讀這些頻率變化的訊號,否則就會產生很大的定位誤差。

4. 數據處理與應用目的:

- 地球表面: 主要是為導航、地圖和時間同步提供服務。

- 太空: 除了導航和姿態確定外,GPS數據在太空任務中還有其他重要用途,例如精確軌道測定(Precise Orbit Determination, POD),這對於地球觀測衛星獲取精準的科學數據至關重要。透過分析GNSS訊號在太空中的變化,甚至可以進行大氣層的掩星探測(radio occultation),用於研究地球大氣層的溫度、濕度等資訊,這都是地球表面應用所沒有的。

總之,GPS在太空中不僅能用於定位,它的數據分析還能帶來許多額外的科學價值,這真是讓科技的應用層面廣闊無邊啊!