大家庭又稱什麼:從核心到擴展的多元家庭型態深度解析

最近啊,我一個朋友在家族聚餐時,突然跟大家聊起這個問題:「欸,我們家這種好幾代人住在一起,熱鬧滾滾的家庭,到底在學術上、社會學上,還有沒有什麼更專業的稱呼啊?」這個問題一拋出來,大家你一言我一語,有的說「聯合家庭」、有的說「擴展家庭」,還有的直接說「三代同堂」嘛!聽起來都對,但又好像有點模糊不清。其實啊,這背後真的藏著不少學問呢!

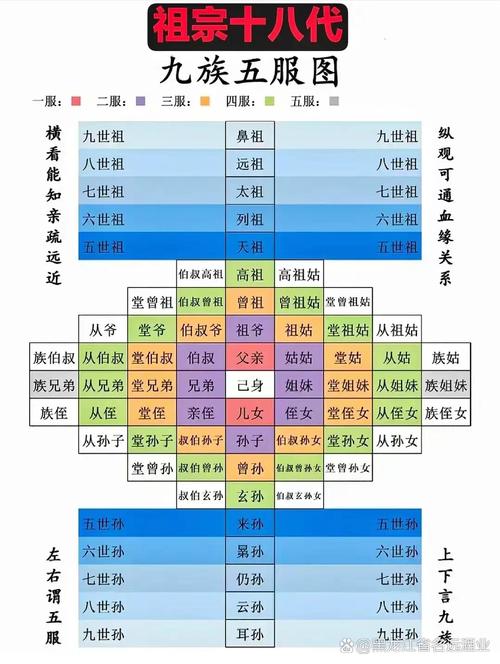

快速回答:大家庭,依照其結構與成員組成,在社會學與家庭研究領域中,主要會被稱作「聯合家庭(Joint Family)」或「擴展家庭(Extended Family)」。此外,若特別強調祖父母、父母、子女三代或更多代同住的樣貌,則常以「三代同堂家庭(Three-Generation Family)」來形容。這幾種稱呼雖然有共通之處,但各自強調的面向略有不同,共同描繪了超越核心家庭(Nuclear Family)的多元家庭型態。

Table of Contents

認識大家庭:不只一個名詞,更是一種生活哲學

說到「大家庭」,在我們華人社會裡,那可真是個充滿情感與回憶的詞彙啊!它不單單只是一個家庭型態的稱謂,更承載著幾千年來家族傳承、孝道倫理、手足情深的文化底蘊。當我們討論大家庭究竟還能稱為什麼的時候,其實我們是在試圖更精準地描繪這個複雜而豐富的社會單位。它可能是一個由兄弟姊妹及其配偶子女共同組成的大家庭,也可能是祖父母、父母、未婚子女、已婚子女與孫子女同住的龐大家族。這種多樣性,也讓它的稱呼變得多元起來。

我記得小時候啊,我們家就是典型的「三代同堂」。阿公阿嬤、爸爸媽媽、還有我們三個兄弟姊妹,再加上叔叔嬸嬸一家人,過年過節熱鬧得不得了!那時候,家裡就像個小型社會,每天都有好多故事發生。這種生活經驗,讓我對大家庭的連結感特別深刻。

聯合家庭(Joint Family):緊密相連的經濟與情感共同體

聯合家庭,這個詞聽起來就很有「聯合」的感覺,對吧?它通常指的是由兩個或更多個「相關的核心家庭」組成的大家庭型態。舉例來說,可能是一對父母與他們的已婚兒子們(及其配偶和子女)共同居住在一起,或者是一對夫婦與他們所有已婚的兄弟姐妹(及其配偶和子女)共同居住。它的核心特色是,這些家庭成員在經濟、財產、生活空間,甚至社交活動上,都有著高度的共享與合作。

-

主要特色:

- 多核心家庭共存: 非單一核心家庭,而是多個核心家庭單元(例如兄弟各自的家庭)共同生活。

- 共享資源: 財產、土地、生意,甚至家庭開銷常常是共有的。

- 共同居住: 住在同一屋簷下,或是非常鄰近的居所。

- 權威中心: 通常會有一個年長的家長(如阿公、阿嬤)作為決策中心。

- 社會化功能: 兒童在大家庭環境中成長,容易學習到分享、合作與尊重長輩的價值觀。

在以前的農業社會,聯合家庭可是非常普遍的。你想想看,種田需要大量人力,家庭成員多,不僅可以分擔勞務,也能共同抵禦風險。一旦有人生病或遇到困難,整個家族都能成為堅實的後盾。這種互助互惠的精神,是聯合家庭最迷人的地方。不過啊,也因為成員眾多,隱私空間相對較少,決策過程也容易產生摩擦,這都是它一體兩面的地方。

擴展家庭(Extended Family):超越直系血親的廣泛連結

「擴展家庭」這個詞,聽起來就比「聯合家庭」涵蓋的範圍更廣一點,對不對?它指的不僅僅是直系血親(祖父母、父母、子女),還可能包含其他旁系血親,例如叔伯、姑嬸、表親、堂親等,即使他們不一定住在同一屋簷下,但彼此之間仍保持著緊密的社會、情感或經濟連結。在某些定義中,擴展家庭甚至可以指非血緣關係,但被納入家庭範疇的親密夥伴。

雖然在台灣的語境中,擴展家庭和聯合家庭常常會被互換使用,但在嚴謹的學術討論中,擴展家庭的定義更具彈性,它更強調的是「擴展」出去的社會連結網絡,而不必然要求所有成員都生活在一起並共享所有資源。

-

主要特色:

- 廣泛的血緣或社會連結: 除了直系親屬,還包括旁系親屬。

- 不一定同住: 成員可能分居在不同的地方,但仍有頻繁的互動、情感支持與互助行為。

- 彈性與適應性: 能更好地適應現代社會的流動性,成員可以追求個人發展,同時保有家族的支援網絡。

- 多功能支援: 經濟、情感、照護、資訊等多元支援。

舉個例子,我的大伯一家雖然住在隔壁縣市,但我們過年過節一定會聚在一起,有什麼困難也都會互相幫忙,這就是一種擴展家庭的展現。他們是我們家族的「擴展」部分,儘管不共同生活,但情感與支持從未間斷。

三代同堂家庭(Three-Generation Family):強調世代傳承的溫馨場景

「三代同堂」這個詞,在華人社會中特別有畫面感,對吧?它直接點明了家庭結構中的核心特徵:祖父母、父母、子女這三代人共同生活在一個屋簷下。這是一種很溫馨、很傳統,也很有文化意涵的家庭型態。它強調的是世代之間的承接與共享,是孝道文化最直接的體現。

-

主要特色:

- 世代結構清晰: 至少包含祖父母、父母、子女三代。

- 居住模式: 所有成員生活在同一住所。

- 孝道與倫理: 強調長幼有序、敬老尊賢的傳統價值觀。

- 育兒與照護: 祖父母常在育兒和家務上提供協助,同時也獲得子女的照護。

我家以前就是三代同堂,我阿嬤每天都會講床邊故事給我聽,教我做人道理,而我爸爸媽媽則負責工作養家。這種模式下,孩子們能得到長輩的關愛與智慧,長輩也能享受天倫之樂,彼此照顧、互相扶持。它不僅是一種居住模式,更是一種情感的連結與文化的傳承。

台灣社會中的大家庭面貌與變遷

台灣社會在近幾十年來,經歷了劇烈的變遷,從農業社會轉型為工商業社會,這也深深影響了大家庭的樣貌。過去啊,大家庭幾乎是主流,現在雖然核心家庭越來越多,但大家庭的影響力還是不容小覷喔!

傳統大家庭的樣貌:農耕與宗族的基石

在台灣早期,尤其是農村地區,大家庭是社會運作的基石。土地是主要的生產資料,而耕作需要大量人力,所以「人多好辦事」是至理名言。宗族觀念深植人心,家族成員團結一致,共同守護家業、繁衍後代。那時候,孝道更是家庭倫理的核心,晚輩無條件服從長輩,長輩則肩負著整個家族的興衰。家裡有什麼婚喪喜慶,都是全家族總動員,那種凝聚力,現在回想起來都覺得很感動。

現代變遷與挑戰:核心家庭化的浪潮

然而,隨著台灣經濟起飛,工商業發展迅速,年輕人紛紛離鄉背井到都市打拼,大家庭的結構也開始鬆動。

- 工商業發展: 年輕人受教育程度提高,追求個人事業發展,不再依賴家族土地或事業。

- 核心家庭化趨勢: 居住空間成本高昂,都市生活型態更注重個人隱私與獨立,許多小家庭選擇獨立居住。

- 少子化與高齡化: 孩子生得少了,自然大家庭的規模也會縮小。但同時,長者照護的需求增加,又讓部分家庭重新思考「三代同堂」的可能性,這形成了一種有趣的拉扯。

- 居住空間與生活方式差異: 現代人生活作息多元,如果大家庭成員太多,生活習慣上的差異很容易引發摩擦。

- 雙薪家庭與女性勞動參與: 現代女性大多有自己的事業,在大家庭中,傳統的家務分工模式面臨挑戰,需要更多的協商與彈性。

這些變遷,讓傳統的大家庭面臨了前所未有的挑戰。我身邊很多朋友,雖然和父母感情很好,但為了工作和個人空間,還是選擇搬出去住,只有假日才回去大家庭聚會。這其實是一種大家庭型態的「現代化轉型」,從空間上的同住,轉變為情感和資源上的連結。

大家庭的新詮釋與價值:彈性與網絡化的支持

儘管面臨挑戰,大家庭並沒有完全消失,而是以一種更彈性、更網絡化的方式存在著。

- 彈性、網絡化的家庭支持系統: 即使不每天同住,家族成員仍是重要的情感寄託和支援網絡。遇到緊急狀況,第一個想到的還是親人。

- 家族凝聚力、情感傳承: 傳統節慶、家族聚會依然是維繫家族感情的重要場合,祖父母輩的故事、家族的傳統,仍然透過這些場合傳承給下一代。

- 多元家庭型態的包容: 現代社會對家庭型態的接受度越來越高,不再只有「核心家庭」才是正常。即使是單親家庭、重組家庭,透過廣大的家族網絡,也能獲得支持。

所以啊,大家庭在現代社會,不再是鐵板一塊、一成不變的,它像個有生命的有機體,一直在適應、在演化。它可能不再是那種每天同吃同住的大型實體,但它作為一個情感和資源的網絡,其價值依然不可或缺。

維繫現代大家庭的智慧與挑戰

我個人覺得,維繫一個成功的大家庭,特別是在現代社會,真的是一門高深的藝術。它需要智慧,需要耐心,更需要每個成員的共同努力。

優勢分析:為什麼我們仍需要大家庭?

雖然大家庭有它的挑戰,但它的優勢也是核心家庭難以比擬的:

-

情感支持:手足情誼、祖孫之樂

在大家庭中,孩子從小就有兄弟姊妹、堂表兄弟姊妹一起玩耍成長,這種手足情誼是獨一無二的。阿公阿嬤的故事、長輩的經驗分享,更是孩子成長過程中寶貴的精神食糧。當我們遇到挫折時,家族成員的鼓勵和支持,能給予我們莫大的力量。 -

資源共享:經濟、照護、教育

大家庭可以分攤很多家庭開銷,例如共同購買大宗物資、分擔房貸或租金。更重要的是,在育兒和長者照護上,大家庭的優勢顯而易見。我有些朋友就是因為夫妻都要上班,選擇和父母同住,長輩可以幫忙照顧孩子,減輕了很多負擔。而長輩生病時,也能有更多人手輪流照顧,減輕單一子女的壓力。 -

文化傳承:禮儀、習俗、家族故事

家族的歷史、傳統的節慶習俗、家傳的菜餚,這些都是在大家庭環境中最容易傳承下來的。長輩們是活生生的歷史書,他們的故事、經驗,是孩子們了解自己根源的重要橋樑。 -

應對風險:緊急狀況下的互相扶持

生活中難免會遇到突發狀況,例如生病、失業、意外等。在大家庭中,家族成員可以互相扶持,共同面對難關,這種安全感是核心家庭難以提供的。

挑戰應對:讓大家庭和諧共處的秘訣

當然啦,大家庭人多嘴雜,摩擦也難免。但如果能掌握一些方法,就能讓挑戰變成機會。

-

隱私與界線: 這是大家庭最常遇到的問題之一。如何在開放的環境中,為每個人劃定足夠的個人空間和隱私界線,非常重要。

- 建議: 設立「個人空間」的概念,例如臥室是絕對的私人領域。在公共空間,也要學習尊重彼此的作息時間和個人習慣。必要時,可以利用空間設計,創造一些半開放或相對獨立的區域。

-

溝通與協調: 決策、分工、資源分配,這些都需要大量的溝通。

- 建議: 建立定期的家庭會議機制,讓所有成年成員都有機會表達意見。討論時,應以「事」論事,避免情緒化。指派專人負責某些任務(如財務、採買),分工明確。

-

育兒觀念衝突: 兩代甚至三代之間,育兒理念差異很常見。

- 建議: 父母應與祖父母坦誠溝通,共同制定育兒原則,並尊重彼此的角色。可以說明現代育兒觀念的來源(例如醫生或專家建議),而非直接否定長輩的經驗。長輩也應理解時代不同,給予年輕父母更多空間。

-

經濟負擔: 共同財產與獨立財務的平衡,是個大學問。

- 建議: 財務透明化是關鍵。可以設立家庭公基金,並明確規定其用途和貢獻方式。每個核心家庭的獨立開銷,則應自行負責。可以共同討論出一套公平合理的費用分攤方式,例如按人頭或按收入比例分攤公共開銷。

-

照顧壓力: 長者照護是現代大家庭面臨的嚴峻考驗。

- 建議: 提早規劃長者照護方案,包括人力分工、費用分攤以及是否引入外部專業照護。可以制定排班表,讓每個子女都有機會分擔照護責任,避免單一成員壓力過大。同時,也要注意照顧者的身心健康。

我個人經驗是,我媽在照顧我阿嬤的時候,就是因為有我舅舅、阿姨他們輪流幫忙,才能撐過來。他們會固定時間開家庭會議,討論阿嬤的身體狀況、醫藥費、以及誰負責哪些時間的陪伴,這樣分工明確,大家都能比較輕鬆,也減少了家庭摩擦。

權威機構的觀點:大家庭在現代社會的持續重要性

根據內政部戶政司的統計資料,雖然近年來台灣的家戶平均人口數持續下降,核心家庭是主流,但「三代同堂」的比例並未完全消失,甚至在某些地區或特定群體中,因應經濟壓力或育兒需求,仍是一種重要的家庭模式。許多社會學者也指出,儘管家庭結構趨於小型化,但家族網絡(Kinship Network)的功能依然強大。東海大學社會學系的研究就曾指出,台灣的家庭支持系統,無論是情感或經濟上,仍然高度仰賴親屬關係。這表明,「大家庭」的概念早已超越了地理上的同住,轉化為一種跨空間的社會支持體系。這也和我們前面提到的「擴展家庭」概念不謀而合。這些研究數據都告訴我們,大家庭的影響力,並沒有隨著時代的進步而減弱,它只是換了一種形式,繼續在我們的生活中發揮作用。

常見相關問題與專業詳細解答

Q1: 聯合家庭和核心家庭有什麼主要區別?

聯合家庭和核心家庭是社會學中兩種截然不同的家庭型態,它們最主要的區別在於成員的組成、結構的複雜度以及所扮演的功能。

首先,核心家庭(Nuclear Family)指的是由一對夫妻及其未婚子女所組成的家庭,也就是我們常說的「小家庭」。它的特點是成員簡單、獨立性高,家庭決策通常由夫妻共同決定。在現代社會,特別是都市地區,核心家庭是最為普遍的家庭型態。這種家庭型態更強調個體主義,成員之間的互動通常更為緊密和直接,但同時也可能面臨較大的經濟和情感壓力,因為缺乏擴展家庭的支援網絡。

而聯合家庭(Joint Family)則顯得複雜許多。它是由兩個或更多個相關的核心家庭所構成,例如一對父母與他們所有已婚的兒子們及其配偶和子女共同生活。它的主要特徵是多代同堂且包含旁系親屬的核心家庭,通常在經濟上、居住上和社會活動上都有高度的共享與合作。聯合家庭的決策權可能集中在年長的家長手中,其成員之間有著更廣泛的互動和依賴性。它能提供強大的社會支持、經濟安全網和文化傳承功能,但也可能犧牲部分個人隱私和自主性。

簡單來說,核心家庭是「少而精」,強調獨立與自主;聯合家庭是「多而廣」,強調共享與互助。

Q2: 現代年輕人還會選擇居住在大家庭中嗎?

「現代年輕人還會選擇居住在大家庭中嗎?」這個問題,答案其實很兩極,而且充滿了時代的複雜性。普遍來看,受到教育程度提高、工作機會多元化以及個人主義興起的影響,越來越多的年輕人傾向於追求獨立生活,選擇在大學畢業或工作後搬離父母家,建立自己的核心家庭。他們渴望更大的個人空間、隱私以及對自己生活的完全掌控權,這在傳統的大家庭環境中是相對難以實現的。

然而,另一方面,在某些情況下,現代年輕人重新選擇居住在大家庭中,甚至形成一種「回流」的趨勢。這通常受到幾個關鍵因素的驅動:

- 經濟壓力: 尤其在都會區,高昂的房價和租金讓許多剛出社會或收入不高的年輕人望而卻步。與父母或大家庭成員同住,可以大幅減輕居住成本,將薪資更多地用於儲蓄或生活開銷。

- 育兒支持: 對於雙薪家庭的年輕夫婦來說,育兒是一大挑戰。長輩(祖父母)在大家庭中可以提供重要的托育支持,不僅省下昂貴的托兒費用,孩子也能在親情的環繞中成長,這對許多年輕父母來說具有極大的吸引力。

- 長者照護: 隨著社會高齡化,許多年輕人也肩負起照顧年邁父母或祖父母的責任。選擇同住,不僅方便照顧,也能更好地傳達孝道倫理,並獲得情感上的滿足。

- 情感連結與文化傳承: 有些年輕人是出於對家族情感的重視,喜歡大家庭的熱鬧氛圍和家族聚會的溫馨。他們樂於學習長輩的智慧,也希望將家族的傳統和文化傳承下去。

所以啊,說現代年輕人不選擇大家庭,並不完全正確。他們只是在更理性和務實的考量下,權衡了個人獨立與家庭支持之間的利弊。選擇居住在大家庭中,對他們而言,往往是一種經過深思熟慮的「策略性選擇」,而非傳統觀念下的必然。

Q3: 大家庭內部如何有效處理衝突?

大家庭內部人多,成員背景、觀念、習慣各異,衝突幾乎是不可避免的。但是,能否有效處理衝突,正是維繫大家庭和諧的關鍵。我的建議是,要採取積極、開放和結構化的方法。

首先,建立清晰的溝通管道是基石。這可以透過定期舉辦家庭會議來實現。在會議中,設定一個開放、尊重的氛圍,鼓勵每個成員表達自己的看法和感受,而不是互相指責。可以指定一個家庭成員(例如,一位比較公正且善於協調的長輩或晚輩)作為主持人,引導討論,確保每個人都有發言的機會。

其次,制定家庭公約或規則。這些規則可以涵蓋家務分工、財務支出、隱私界線、育兒方式等大家庭生活中的常見摩擦點。例如,可以規定公共空間的使用時間、晚歸的告知方式、或孩子教育上的基本原則。這些規則應該由所有成年成員共同討論並達成共識,一旦制定,就必須共同遵守。當有衝突發生時,可以回歸到這些已建立的規則,作為解決問題的依據。

再者,學習有效的衝突解決技巧。這包括積極傾聽,理解對方的觀點,而不是急於反駁;學會「我」訊息表達,例如說「我覺得…」而不是「你總是…」,避免攻擊性言辭。當情緒高漲時,可以建議暫停討論,給彼此一點時間冷靜下來,等情緒平復後再繼續。必要時,可以尋求家族中比較有智慧、公正的第三方長輩協助調解,他們可能更能從中立的角度給予建議。

最後,也是非常重要的一點,是互相尊重與包容差異。大家庭的魅力就在於其多樣性。每個成員都是獨立的個體,擁有自己的價值觀和生活方式。理解並接受這些差異,而不是試圖改變或強加自己的想法在他人身上,是減少衝突的根本之道。偶爾的退讓和妥協,在大家庭中是常態,也是維繫和諧不可或缺的潤滑劑。

Q4: 大家庭在長者照護方面扮演什麼角色?

在台灣這樣一個快速高齡化的社會,大家庭在長者照護方面扮演的角色,可以說是越來越重要,但同時也面臨著巨大的挑戰。它既是長者照護最主要的支持來源,也可能因此承受相當大的壓力。

首先,大家庭是長者情感支持和生活照護的第一線。在傳統觀念中,「養兒防老」根深蒂固,子女照顧年邁的父母是天經地義的責任。當長輩生病或生活不能自理時,大家庭成員,尤其是子女和媳婦,往往會承擔起大部分的日常照護工作,包括餵食、盥洗、陪伴、就醫等。這種親密的照護,不僅滿足了長者的生理需求,更提供了無可替代的情感慰藉,讓長者在晚年感受到家庭的溫暖與愛。

其次,大家庭可以分散照護壓力並共享資源。當有多個子女或家庭成員時,大家庭可以透過輪班、分工合作的方式,共同分擔照護的責任與時間,避免將所有壓力集中在單一照顧者身上。例如,兄弟姊妹可以協商排班,輪流負責陪伴、帶長輩看診;在經濟上,大家庭成員也可以共同分攤醫療費用、聘請看護的開銷,減輕單一子女的經濟負擔。這種「眾人拾柴火焰高」的模式,在面對長期照護的巨大壓力和成本時,顯得尤為重要。

然而,大家庭在長者照護中也面臨著嚴峻的挑戰。其中最大的問題就是照顧者的身心俱疲。長期照護不僅需要體力,更耗費心力,如果缺乏足夠的休息和支援,照顧者很容易產生 burnout(過勞),甚至引發家庭內部的衝突和摩擦。此外,照護觀念的差異、手足間對照護責任分擔不均的矛盾、以及長輩的個人意願與子女決策的衝突,也都是大家庭在長者照護過程中常見的困境。

為了更好地發揮大家庭在長者照護中的角色,我認為有幾點是必須思考的:第一,提早規劃。在長輩身體尚可時,就應與家人討論未來的照護安排,包括由誰負責、如何分攤費用、是否考慮專業居家服務或機構照護等。第二,適度引入外部資源。不要將所有壓力都留在家庭內部,善用政府的長照服務、社區資源或專業看護,可以有效減輕家庭負擔。第三,重視照顧者的身心健康。給予照顧者足夠的支持、輪替和休息,鼓勵他們尋求外部協助,確保他們也能得到妥善的照顧,才能讓整個大家庭的照護系統永續運作。

結語

所以啊,看到這裡,你是不是對「大家庭又稱什麼」有了更深入的理解了呢?它不只是一個簡單的名稱,更是我們社會變遷、文化傳承、情感連結的縮影。無論是「聯合家庭」、「擴展家庭」還是「三代同堂」,這些稱謂都指向了超越核心家庭的親密關係與支持網絡。

在現代社會,大家庭的樣貌雖然不斷演變,但它作為情感寄託、資源共享、文化傳承的功能,依然具有不可替代的價值。維繫一個和諧的大家庭,確實需要智慧和努力,但當家族成員齊心協力、互相扶持時,那種凝聚力與溫暖,是任何其他形式都無法比擬的。或許,我們不再是傳統意義上的大家庭,但透過情感與支持,我們每個人,都仍然活在一個廣闊而溫暖的「擴展家庭」之中呢!