地震房子會倒嗎?從結構安全到居家安心的全方位深度解析

「天啊,又地震了!我的房子會倒嗎?」

這大概是每次台灣大地震後,大家心裡都會冒出的第一個疑問吧。尤其最近花蓮餘震不斷,許多朋友在Line群組裡、臉書上,或是私下問我,自家老房子、新大樓到底安不安全?是不是只要地震夠大,房子就一定會倒?

身為一個長期關注建築結構與居家安全議題的觀察者,我很能理解這種擔憂。每次地震搖晃,那種腳下不穩、心頭發慌的感覺,真的會讓人對自己賴以維生的家產生巨大問號。但,讓我先給您一個核心且直接的答案:

地震來了,房子不一定會倒!

您沒聽錯,不是所有房子都會在地震中應聲而倒。房子會不會倒,關鍵在於它「蓋得怎麼樣」。這包含了從設計、選材、施工到後續維護,以及最重要的──它建造時所依循的「耐震設計規範」是什麼版本。

Table of Contents

為什麼有些房子會倒,有些卻穩如泰山?深度剖析建築耐震的關鍵因素

為什麼同樣在一個震區,有些建築物倒塌得面目全非,而旁邊的房子卻依然屹立不搖?這絕對不是運氣好壞這麼簡單,背後其實有一套非常專業且嚴謹的科學道理。我們得從幾個核心面向來抽絲剝繭。

建造年代與法規的演進:一道重要的分水嶺

台灣地處地震帶,過去大大小小的地震,每一次都像是對我們的建築工法與法規進行一場嚴酷的「實地考試」。而這其中,民國88年(西元1999年)的921大地震,絕對是一個劃時代的分水嶺。在這之前與之後,台灣的建築耐震設計規範有著天壤之別。

- 921大地震前的「老屋」: 很多在921以前建造的房子,尤其是民國70年代(1980年代)以前興建的,當時的耐震規範相對寬鬆,對鋼筋的「箍筋綁紮」、梁柱接頭的「韌性設計」要求不高,也缺乏對「土壤液化」潛勢區的強制要求。這導致許多老舊建築在921中暴露了結構上的脆弱性,例如梁柱接頭強度不足、柱剪力破壞等。這些老房子,雖然不必然會倒,但面對大地震時,風險確實高出不少。

- 921大地震後的巨大變革: 921之後,政府與建築業界痛定思痛,大幅修訂了《建築物耐震設計規範》。新版規範強調了幾項關鍵原則:

- 韌性設計(Ductile Design): 這是最重要的概念之一。它不再只是要求建築物在地震中「不倒」,更要求建築物在受到地震力時,能夠透過塑性變形來耗散地震能量,即使結構受損,也能提供足夠的預警時間,而不是瞬間崩塌。就像人體一樣,與其硬碰硬斷裂,不如適度彎曲來吸收衝擊。

- 強柱弱梁原則(Strong Column-Weak Beam): 確保地震來時,梁會先於柱子產生塑性破壞。因為梁的破壞通常局部且容易修復,而柱子是建築物的骨架,一旦柱子破壞,就可能導致整體結構倒塌。

- 箍筋的強化與繫筋的增加: 針對921地震中許多柱子因箍筋不足導致混凝土爆裂的現象,新規範對箍筋的間距、彎鉤形式(135度)等都有更嚴格的要求,大大提升了柱子的圍束能力和韌性。

- 土壤液化評估與對策: 要求在特定區域的建築物,必須進行土壤液化潛勢評估,並依據評估結果採取樁基礎、地盤改良等應對措施。

我可以幫您整理一個簡單的表格,讓您對新舊耐震規範的差異有個概略的了解:

新舊耐震規範重點差異概覽(921地震前後)

項目 921大地震前(舊規範) 921大地震後(新規範) 設計理念 以強度為主,要求不產生破壞。 強度與韌性並重,允許塑性變形以耗能。 強柱弱梁原則 較少強調,可能導致柱先破壞。 強制要求,確保柱子在梁之後才破壞。 箍筋綁紮要求 間距較大,彎鉤角度可能不足(90度)。 間距更密,彎鉤必須為135度,強化圍束。 土壤液化評估 未強制要求。 強制要求評估並採取對策。 設計地震力 相對較低。 依據地震分區,顯著提高設計地震力。 註:此為概略性比較,具體規範內容複雜且持續修訂。

結構系統與建築形式:骨架的選擇與身形的影響

建築物使用的結構系統,就像人的骨架,直接影響它在地震中的表現。常見的建築結構大致可分為幾種:

- 鋼筋混凝土(RC): 台灣最常見的住宅結構。由鋼筋(抗拉)和混凝土(抗壓)共同作用。它的優點是抗壓性好,防火,也比較容易塑形。但如果鋼筋的配置和箍筋綁紮不夠,或是混凝土強度不足,韌性就會大打折扣。

- 鋼骨(SS): 主要由鋼材構建,強度高、韌性佳,施工速度快,適合建造高層大樓。鋼材的延展性使其在地震中更能承受變形而不斷裂。但鋼骨的接合細節、防鏽防火處理都非常關鍵。

- 鋼骨鋼筋混凝土(SRC): 結合了RC和SS的優點,在鋼骨外部包覆鋼筋混凝土。它兼具鋼骨的韌性和RC的剛性,抗震性能優異,是許多超高層建築的首選。

- 磚造或加強磚造: 在台灣已經很少見於新建案,但老舊社區仍有大量此類房屋。磚塊本身抗壓性尚可,但抗拉、抗剪能力極差,且缺乏韌性。地震來時,很容易發生崩塌。這類房屋的耐震能力是所有結構中最弱的。

除了材質,建築物的外觀形狀也對耐震有著不小的影響。方方正正、對稱規則的建築,地震力傳導比較平均,受力也比較均勻,耐震性能相對較好。而L型、T型、U型等不規則或有大量突出物的建築,在地震搖晃時,各部分可能產生不同的晃動頻率,導致「扭轉效應」或應力集中,更容易產生破壞。

地質條件的影響:房子腳下踩的是什麼?

你家房子蓋在哪裡?這問題可不只是風景好不好而已,地質條件對耐震的影響,遠超乎一般人想像。

- 土壤液化: 當飽和的砂土層在地震中被劇烈搖晃時,孔隙水壓力突然升高,導致土壤失去承載力,變得像液體一樣。這時房子就會下陷、傾斜,甚至倒塌,就像在流沙上跳舞一樣。政府已經公布了全國土壤液化潛勢圖,大家都可以上網查詢自己住家所在區域的潛勢等級(高、中、低)。當然,處於高潛勢區並不代表一定會液化或倒塌,現代建築會採取地盤改良或深基礎等工法來應對,但確實是一個需要特別注意的風險因素。

- 斷層帶: 如果建築物直接跨越活動斷層,那在地震發生時,地表錯動可能會直接撕裂建築結構,其破壞力是毀滅性的。所以法規明定活動斷層線上及兩側一定範圍內是禁止建築的。

- 場址效應(Site Effect)與盆地效應: 地震波在傳播過程中,會受到地下地質條件的影響而被放大或衰減。例如,在軟弱的沖積層上,地震波的振幅和持續時間可能會被顯著放大,這就是所謂的「地盤增幅效應」。而某些盆地地形,地震波進入後會被來回反射,導致地震動持續時間拉長,例如台北盆地。這也是為什麼有些地方離震央較遠,震度卻依然很高的原因之一。

施工品質的良莠:設計再好,施工不到位也枉然

這一點,說穿了其實是個「人」的問題。再好的耐震設計,如果施工單位偷工減料、監工不實,那一切都是白搭。就像醫生開了最好的藥方,藥師卻給了過期藥一樣。

- 鋼筋綁紮與搭接: 鋼筋是混凝土建築的骨架。如果鋼筋數量不足、間距不對、搭接長度不夠,或是彎鉤形式不符規定,那在地震搖晃時,鋼筋就無法有效發揮抗拉作用,建築物很可能瞬間失去支撐。

- 混凝土澆置: 混凝土的強度和密實度至關重要。如果混凝土的配比不對、搗實不夠、有蜂窩或孔洞,或是養護不當,都會導致其強度不足,無法有效保護鋼筋並承受壓力。

- 梁柱接頭的細節: 梁柱接頭是結構傳遞地震力的關鍵節點。施工時,如果箍筋過少、鋼筋搭接位置不對,或是未確保混凝土能完整填充,都會讓這些節點變成建築物的「阿基里斯腱」。

我曾經聽一位資深結構技師感嘆,許多建築的破壞,並非設計本身有問題,而是「現場沒做對」。這也凸顯了選擇信譽良好的建商、施工單位,以及嚴謹的監造團隊是多麼重要。

房屋的「亞健康」狀態:常見的結構脆弱點,你家有嗎?

就像人體一樣,有些房子即便沒有倒塌,也可能存在一些「亞健康」的結構問題,這些問題在平時可能看不出來,但一旦大地震來襲,它們就可能成為致命的弱點。

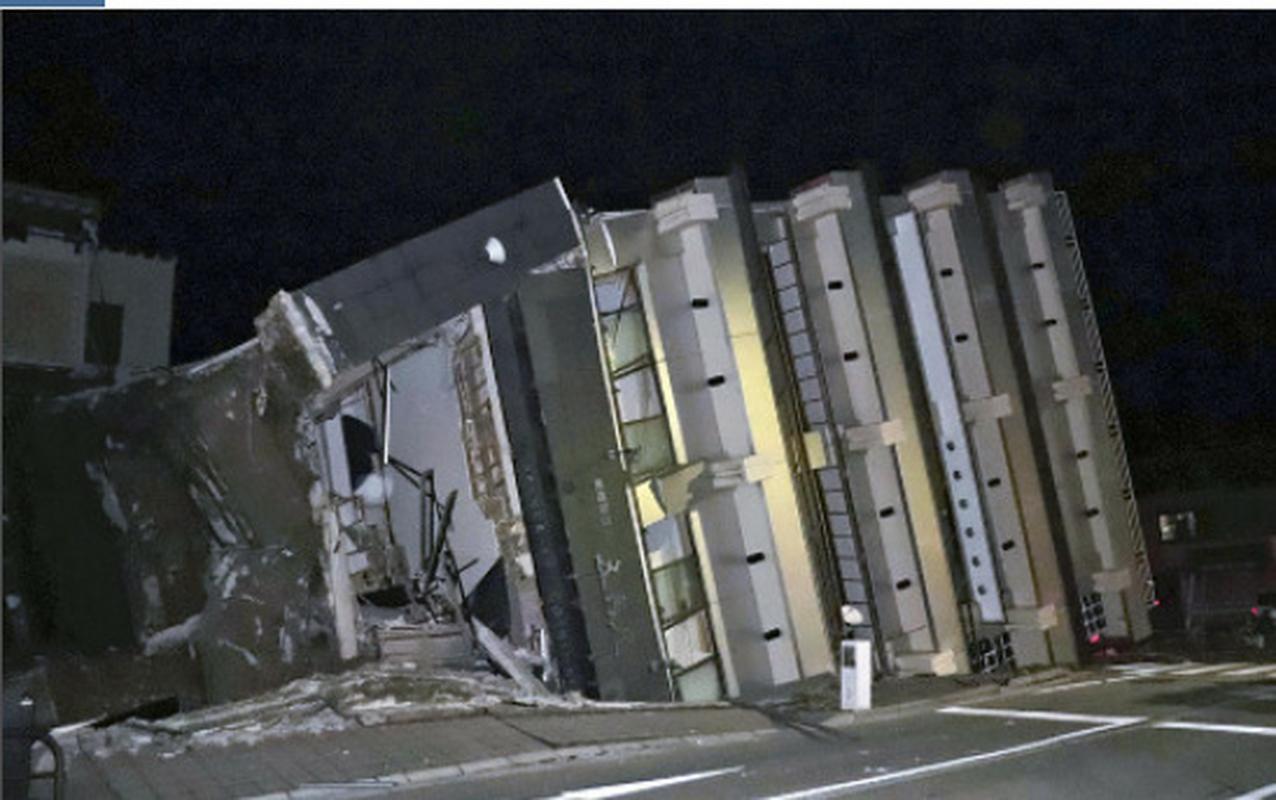

- 軟弱層(Soft Story): 這是台灣最常見的危險因子之一,尤其常見於透天厝的一樓。想像一下,一樓常常作為騎樓、店面,或停車場,為了空間開闊,牆體相對較少,導致一樓的剛度(抵抗變形的能力)遠低於樓上。地震一來,整個建築物的地震力都集中在一樓,就像一個大鉛筆頭插在橡皮擦上,很容易在一樓「折斷」。

- 短柱效應(Short Column Effect): 當柱子被部分牆面(例如矮牆或窗台下方牆)包圍,導致其有效受力長度變短時,就容易產生短柱效應。在地震力作用下,這些「短柱」會比其他柱子承受到更大的剪力,導致剪力破壞。常常看到校舍建築的窗戶下方,因為有矮牆,就容易出現這種問題。

- 底層軟弱: 類似軟弱層,但更針對地下室或基礎層的設計不足。例如,地下室樓層挑高過高,或是地下室柱子斷面或鋼筋配置不夠,都可能導致在地震中,地下室成為薄弱環節。

- 柱筋搭接不足: 這是施工品質問題,但影響重大。樓層與樓層之間,柱子的主鋼筋需要有足夠的「搭接長度」來傳遞拉力。如果搭接長度不夠,或是搭接位置都在同一個斷面,地震來時鋼筋可能從搭接處脫開,導致柱子突然失去承載力而崩塌。

- 樓板開孔過大: 有些建築為了管道、電梯井等需求,會在樓板上開較大的孔洞。如果這些開孔位置不當,或是開孔過大且未經加強補償,會削弱樓板的整體剛性,影響地震力的傳遞,甚至造成樓板局部破壞。

- 非結構牆的影響: 磚牆、輕隔間牆等不承重牆,雖然不是結構主體,但如果它們與梁柱連接不當,在地震中可能會與結構框架發生碰撞,造成「短柱效應」或「錘擊效應」,反而對主體結構造成二次損害。

如何判斷我的房子「耐不耐震」?屋主可以怎麼做?

既然了解了這麼多影響耐震的因素,身為一般民眾,我們到底該怎麼做才能知道自己的房子是不是「安全屋」呢?別擔心,有幾個很實用的方法可以參考:

老屋健檢:給您的房子做個年度體檢

這是最直接也最專業的方法。政府為了鼓勵民眾關心自家老屋的耐震能力,提供了「私有老舊建築物耐震評估」的補助,您可以利用這個機會,請專業的結構技師來幫您的房子好好「體檢」一番。

老屋健檢的流程與重點:

- 申請補助: 向縣市政府建管單位查詢相關申請流程和補助金額。通常會有初步評估和詳細評估兩種。

- 初步評估: 技師會到現場勘查建築物的基本資訊,例如建造年代、結構形式、外部是否有明顯裂縫或傾斜,並參考原始竣工圖(如果有的話)。這階段就像健檢的「門診諮詢」,會給出一個初步的風險判斷。

- 詳細評估(如有必要): 如果初步評估認為有潛在風險,就會建議進行更深入的詳細評估。這階段會更深入地檢查鋼筋數量、混凝土強度(鑽心取樣)、結構配置等,甚至可能使用非破壞性檢測。這是真正的「全身檢查」,會出具詳細的結構計算報告。

- 報告解讀: 健檢報告會指出建築物的耐震能力是否符合現行規範,以及潛在的結構弱點和建議補強方案。這就像拿到健康檢查報告一樣,有紅字的地方就要特別注意。

我的個人經驗與建議: 即使您的房子看起來沒什麼問題,如果是在921大地震前建造的,尤其超過30年的老屋,真的強烈建議您去申請個初步健檢。花一點點錢(政府有補助),買一份安心,我覺得非常值得!有時候一些外觀看不到的問題,專業技師一眼就能看出端倪。就像看醫生一樣,早發現、早治療,總比等到病入膏肓再搶救來得好。

結構補強:讓老屋脫胎換骨

如果健檢報告指出房屋耐震能力不足,那下一步就是考慮「結構補強」。補強不是要打掉重蓋,而是在原有結構上進行強化,提升其抵抗地震的能力。這就像給老人家打骨質疏鬆的針,或是加強鍛鍊肌肉一樣。

常見的補強方式:

- 擴柱/增設剪力牆: 透過加大原有柱的斷面,或增設新的鋼筋混凝土剪力牆,來增加建築物的整體剛性和承載力。這在改善軟弱層問題上特別有效。

- 鋼構補強: 在原有結構外部或內部增加鋼構桁架、斜撐等,利用鋼材的高強度和韌性來提升耐震能力。

- 制震壁/阻尼器: 類似汽車的避震器,安裝在建築物內部,當地震來襲時,可以吸收和耗散地震能量,減少建築物的搖晃幅度。

- 基礎改良: 如果是土壤液化潛勢區,可能需要進行地盤改良,例如灌漿、施打地樁等,以增加地基的穩定性。

- 鋼筋化學錨栓/碳纖維貼片: 針對局部梁柱的鋼筋強度不足,可以透過化學錨栓或外部黏貼碳纖維布來提升其承載力或韌性。

補強的費用確實不低,但相較於重建或面臨倒塌的風險,這筆投資是值得的。政府也有提供老屋補強的補助,可以多加利用。找一家有經驗、有口碑的專業廠商,並搭配專業技師的監造,才能確保補強的品質。

日常觀察:當個細心的屋主

除了專業健檢,我們自己平時也可以當個「房屋偵探」,留意一些不尋常的徵兆。

- 柱子、梁、剪力牆上的裂縫:

- 要注意的裂縫: 出現在梁柱交接處呈45度斜向裂縫(剪力裂縫),或在柱子底部、頂部出現水平或X形裂縫(可能是受壓或剪力破壞),這些都是結構受損的警訊。特別是經歷大地震後才出現的裂縫,更要提高警覺。

- 比較不需擔心的裂縫: 牆面上的垂直或水平細小裂縫,通常是粉刷層或裝飾面龜裂,可能是混凝土收縮、溫差變化或輕微沉陷造成,大部分不影響結構安全。但如果持續擴大或出現在梁柱核心部位,還是要請專業人士判斷。

- 門窗變形、傾斜: 如果門框、窗框出現變形,導致門窗關不緊或開關困難,這可能表示建築物發生了不均勻沉陷或結構變形。

- 樓板、地坪不平整: 突然出現的地面隆起、凹陷,或是樓板明顯傾斜,都可能是地基或結構出現問題的徵兆。

查詢建築執照及竣工圖:了解房屋的「身世」

如果您能取得自家房屋的建築執照或竣工圖,會很有幫助。從這些文件上,您可以得知房屋的建造年份、原始設計單位、結構形式,甚至原始的平面配置圖和部分結構詳圖。雖然普通人看不懂專業圖面,但至少可以核對建造年份,判斷它是否屬於921之前的「老骨董」。有這些資料,也能提供給健檢技師更完整的資訊,讓評估更精準。

地震發生時,我們能做什麼來增加生存機率?

就算房子再安全,地震發生當下,正確的應變措施依然是保護自己的最佳方式。畢竟,再堅固的房子,天花板上的吊燈也可能掉下來,或是書櫃上的物品會砸落。

緊急避難準備:熟悉「趴下、掩護、穩住」原則

這是最基本的地震避難口訣,簡單卻實用:

- 趴下(Drop): 立即趴下,以避免重心不穩摔倒,並讓身體的重心降低。

- 掩護(Cover): 尋找堅固的桌子、書桌下方,或牆角等處進行掩護。用手或隨身物品保護頭部和頸部。請注意,不是衝到屋外,因為戶外掉落物(招牌、玻璃)風險更高。

- 穩住(Hold On): 抓緊桌腳或其他固定物,直到地震停止,確保自身在掩護下不被晃動移位。

居家環境安全檢查:預防重於治療

在平時就做好居家環境的安全檢查,能在地震發生時大幅降低受傷風險。

- 固定大型家具: 將高大的書櫃、衣櫃、櫥櫃等用L型支撐器或防傾倒帶固定在牆面上,避免傾倒。

- 避免高處堆放重物: 櫃子上方或高層架上,盡量不要放置過重、易碎或容易掉落的物品。

- 檢查瓦斯與熱水器: 確認管線是否老舊鬆動,必要時可安裝地震自動關閉裝置。

- 清空逃生動線: 確保走道、門口、窗戶等逃生通道暢通無阻,避免堆放雜物。

- 準備緊急避難包: 裡面應包含飲用水、乾糧、手電筒、收音機、急救用品、哨子、厚手套、個人藥品、身份證明文件影本及少許現金等。放置在隨手可拿到的地方。

常見的地震與房屋安全Q&A

說了這麼多,我相信大家心裡可能還有不少疑問。以下我整理了一些常見問題,希望能為您進一步解惑。

Q1:新房子就一定安全嗎?

不!新房子不等於絕對安全。

這是一個非常常見的迷思。誠然,近20年來興建的建築物,由於適用了921大地震後更嚴格的耐震設計規範,理論上其抗震能力確實比老舊建築要高出一截。許多新大樓甚至引入了制震、隔震等先進技術,進一步提升了安全性。

然而,這並不代表新房子就萬無一失了。建築物的安全最終還是取決於「設計」與「施工」的品質。如果建築師或結構技師在設計上考慮不周,例如結構系統配置不合理、或是在特殊地質條件下未充分考量;又或者,即使設計圖很完善,但施工單位卻偷工減料、品管不嚴,導致鋼筋綁紮不確實、混凝土強度不足、梁柱接頭沒有按照圖說施工等,那麼再新的房子,也可能在面對強震時暴露出潛在的危險。

因此,買新房時,除了看漂亮的樣品屋,更重要的是要了解建商的信譽、設計團隊的專業度,以及施工品質的把關狀況。如果能要求提供相關的結構計算書、材料證明、甚至施工照片紀錄,都是更安心的選擇。

Q2:公寓大樓比透天厝更安全嗎?

不一定,這取決於具體的設計、建造年代和結構形式。

這個問題沒有標準答案。傳統上,多數人會認為透天厝「頭重腳輕」,尤其是騎樓式或一樓挑空的透天,更容易在地震中因「軟弱層效應」而倒塌。這確實是透天厝常見的弱點。

然而,大型公寓或集合式住宅也非全然無憂。高層建築在地震中會產生較大的晃動(週期效應),需要更精密的結構設計來確保其穩定性。如果公寓大樓的設計過於不規則、有較大的挑空或天井、或是裙樓與塔樓連接處處理不當,都可能成為地震中的薄弱環節。

更關鍵的還是回到建造年代與設計規範。例如,一棟30年的老舊公寓大樓,其耐震設計標準可能遠不如一棟新的透天厝(如果該透天厝是專業設計且施工品質良好)。反之亦然,一棟位於軟弱地盤上的新建大樓,如果其基礎未做充分的地盤改良,也可能面臨土壤液化等風險。因此,無論是透天厝還是公寓大樓,都應回歸到「結構是否穩固」、「是否符合現行耐震規範」以及「施工品質如何」這些核心問題來判斷。

Q3:我家只是有裂縫,需要補強嗎?

這要看裂縫的性質!請務必區分結構性裂縫與非結構性裂縫。

家裡牆壁出現裂縫,是許多屋主心中的一大隱憂。但並非所有裂縫都代表房子有危險。

- 非結構性裂縫: 這些通常是表面層的裂縫,例如油漆龜裂、批土層裂開、磚牆或隔間牆上的細小裂紋(通常是垂直或水平方向)。它們可能是由於溫差、濕度變化、混凝土收縮、或輕微沉陷導致的,不影響房屋的承重能力。雖然影響美觀,但通常不需過度擔憂結構安全。

- 結構性裂縫: 這是需要高度警惕的!它們通常出現在梁、柱、剪力牆等主要承重構件上,裂縫會呈現特定的模式,例如:

- 45度斜向裂縫: 在梁柱接頭或剪力牆上出現,這是典型的「剪力裂縫」,代表該構件承受了過大的剪力。

- X形裂縫: 在柱子或牆面上出現,通常表示構件受到擠壓或拉扯。

- 水平裂縫: 尤其在柱子的中間或底部出現,可能表示鋼筋保護層剝落或混凝土受損。

- 裂縫持續擴大: 無論裂縫初期是何種形式,如果它在每次地震後都持續延伸、變寬,甚至有混凝土剝落、鋼筋外露的現象,這就非常嚴重了。

我的建議是: 當您發現家中出現裂縫時,先拍照記錄裂縫的形狀、位置和寬度。如果裂縫出現在主要梁柱上,或是呈現45度斜向、X形,且有持續擴大的趨勢,那麼請務必立即尋求專業結構技師的協助,進行詳細評估。不要自行判斷,因為肉眼很難區分細微的差異,專業人士的判斷才是最可靠的。

Q4:土壤液化區的房子一定會倒嗎?

不一定會倒,但確實風險較高,需要更嚴謹的評估和處理。

土壤液化是指富含砂土和地下水飽和的地區,在強烈地震搖晃下,土壤結構短暫崩解,失去承載力,使地表建築物下沉或傾斜。台灣的確有許多地區屬於土壤液化潛勢區,政府也已公開了相關地圖。

但請注意,「潛勢區」不等於「必然發生液化」,更不等於「房子一定倒」。現代的建築技術已經有成熟的工法可以應對土壤液化問題:

- 地盤改良: 透過灌漿、夯實、排水等方式,改善土壤的物理性質,增加其密實度和承載力,減少液化發生的可能性。

- 深基礎設計: 例如打設基樁,將建築物的荷重傳遞到更深、更穩固的岩盤或非液化土層,使建築物不易受液化影響而沉陷。

因此,如果您的房子位於土壤液化潛勢區,首先要確認其建造年份。如果是921大地震後興建的房子,通常設計時已考慮到液化風險並採取了對應的基礎工法。如果是老舊房屋,則建議進行更詳細的地質鑽探和專業評估,了解其基礎狀況。如果確認有液化風險且未有足夠的防範,可能就需要考慮地盤改良或基礎補強的方案。

Q5:房貸還沒繳完,房子倒了怎麼辦?

這是非常實際且令人擔憂的問題,通常會涉及多個層面。

若不幸房子因地震倒塌,而房貸尚未繳清,情況會比較複雜,通常會牽涉到:

- 房屋所有權的歸屬: 房子雖然倒了,但在法律上,土地所有權依然存在,而房屋倒塌通常不代表抵押權自動消失。銀行仍保有對房屋抵押權或對土地的追索權。

- 地震險: 如果您有投保「住宅地震基本保險」,這是最直接的保障。地震險會理賠房屋因地震導致的全損或半損,理賠金可以用來償還部分或全部房貸,或用於重建。台灣目前幾乎所有房貸都會強制要求投保住宅地震基本保險,因此您可以先查詢您的保單。

- 政府災害補助與貸款: 政府在重大災害後通常會啟動相關的災害補助方案,例如重建或修繕補助、受災戶低利貸款等,這可以減輕部分經濟壓力。

- 與銀行協商: 在災後,銀行通常也會有相應的措施,例如房貸展延、寬限期、降息等。主動與銀行協商,說明您的困境,通常能找到解決方案。

我的建議是: 檢查您的保單,確認是否有住宅地震基本保險,以及其理賠範圍和額度。同時,保留所有與房屋狀況、地震受損相關的證據(照片、鑑定報告),以利後續與保險公司和銀行進行溝通。

Q6:地震險值得買嗎?

以台灣地處地震帶的現實來看,個人認為非常值得。

「住宅地震基本保險」通常是與火災保險一同承保的附加險,保費其實不高,但保障範圍卻很大。它保障因地震、海嘯、火災、爆炸、地層下陷等原因導致的房屋全損(房屋經鑑定已無法居住或修復費用超過一定比例)。理賠金額通常在150萬元以內,並包含臨時住宿費用。雖然這個金額可能不足以完全重建一棟房子,但至少能提供初步的經濟支援,避免您在房屋全毀的同時,還要背負沉重的房貸。

當然,您也可以考慮加購「擴大地震險」或「超額地震險」,這些險種可以提供更高的理賠金額,並擴大保障範圍(例如包含動產損失、部分毀損等),但保費也會相對提高。是否加購,可以根據您的個人財務狀況和風險承受能力來決定。

以台灣的地震頻率和潛在風險來看,每年多繳一點保費,換來一份在巨災發生時的底線保障,對大多數家庭而言,都算是一筆划算的投資。它買的不僅是實質的理賠金,更是那份面對不確定性的安心感。

結語:面對地震,知識就是力量,行動更是關鍵

「地震房子會倒嗎?」這個問題,沒有簡單的「會」或「不會」的答案,它背後牽涉到複雜的結構工程、地質科學以及施工管理。然而,透過這篇文章,我希望能讓您了解到,我們並非只能被動地接受地震的威脅。

知識,是我們面對恐懼的第一道防線。 了解建築耐震的原理,認識自家房屋的「體質」,是保護自己和家人安全的重要一步。而行動,則是將知識轉化為力量的關鍵。 無論是透過老屋健檢來盤點風險,或是積極規劃結構補強來提升房屋韌性,乃至於最基本的居家防災準備,這些都是我們身為屋主或居民,可以也應該做的事情。

台灣是我們的家園,與地震共存是我們必須面對的現實。與其每次地震都心驚膽跳,不如主動出擊,讓我們的「家」成為真正安心的港灣。做好準備,才能在地震來臨時,將傷害降到最低,讓我們的生活,多一份從容與安定。