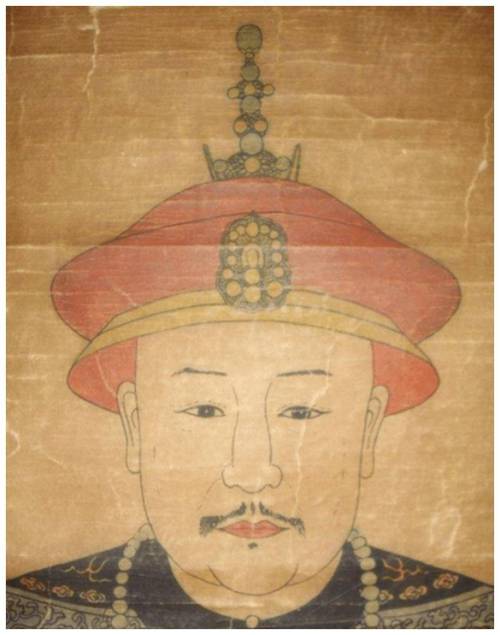

嘉慶皇帝:清朝中葉的守成之君與內憂外患

Table of Contents

嘉慶皇帝:清朝中葉的守成之君與內憂外患

嘉慶皇帝(愛新覺羅·顒琰,1760年—1820年),是清朝的第七位皇帝,也是入關後的第五位皇帝。他的在位時期從1796年持續至1820年,共計25年。嘉慶皇帝的統治標誌著清朝從「康乾盛世」的頂峰逐漸走向衰落的轉折點。他面對的是其父乾隆皇帝晚年所積累的深重弊病,包括日益腐敗的官僚體系、國庫的空虛以及日漸加劇的社會矛盾,同時也開始隱約感受到西方勢力對清朝的威脅。本文將深入探討嘉慶皇帝的生平、主要政績、所面臨的挑戰,以及他對清朝歷史進程的影響。

一、嘉慶皇帝其人:從皇子到太上皇的繼承者

1. 出生與早年經歷

嘉慶皇帝,原名永琰,後因避諱其父弘曆(乾隆帝)之名改為顒琰。他出生於乾隆二十五年(1760年),是乾隆帝的第十五子。雖然不是嫡長子,但他自幼便表現出好學、勤儉的品格,且性情敦厚。乾隆皇帝在晚年時,對其寄予厚望,並秘密立其為皇位繼承人。

2. 獨特的即位方式:太上皇時期

嘉慶元年(1796年),乾隆皇帝因在位滿六十年,自詡不願超越其祖父康熙皇帝的在位時間,故舉行了中國歷史上罕見的禪位儀式,將皇位傳給了嘉慶。然而,乾隆帝雖退位為太上皇,卻仍然掌握著實權,所有重要的政務仍需經由他批准,這使得嘉慶皇帝在位初期幾乎沒有施展抱負的空間。這種「父皇治國,子皇聽命」的特殊局面,持續了三年,直至乾隆帝於嘉慶四年(1799年)駕崩為止。這三年對嘉慶而言,無疑是極大的考驗,他必須隱忍自持,靜待時機。

二、肅清和珅:嘉慶新政的開端與象徵

乾隆皇帝駕崩後,嘉慶皇帝立即展現出他果斷的一面,迅速處理了乾隆晚年最為人詬病的權臣——和珅。這場雷霆萬鈞的反腐行動,不僅是嘉慶親政後的第一件大事,也標誌著他改革弊政的決心。

1. 和珅的權勢與貪腐

和珅在乾隆後期深得寵信,權傾朝野,其門生故吏遍布各地,結黨營私,貪污受賄,中飽私囊,累積了難以估計的巨額財富。他的存在嚴重侵蝕了清朝的國家機器,加劇了社會矛盾,使得民怨沸騰,國庫日益空虛。

2. 雷霆手段:抄家與賜死

在乾隆帝去世的當天,嘉慶皇帝便宣布將和珅革職查辦,並羅列其二十大罪狀,隨後賜其自盡。和珅的家產被查抄,據估計其財富總額相當於清朝數年的國庫收入。這次行動,展現了嘉慶皇帝的決斷力,也贏得了朝野上下對新君的擁護。

3. 影響與評價

肅清和珅的行動,雖然在短期內起到了震懾貪腐、整飭吏治的作用,並收回了大量財富充實國庫,但在更深層次上,它並未能徹底根除清朝官僚體系中根深蒂固的腐敗問題。和珅的倒台,僅僅是清除了一個巨大的毒瘤,而導致毒瘤滋生的土壤,卻依然存在。這次行動,也被視為嘉慶新政的開端,但也是他所能採取的最為「成功」的改革之一。

三、白蓮教之亂:清朝由盛轉衰的里程碑

嘉慶皇帝親政後,面臨的最大挑戰莫過於持續數年之久的白蓮教起義。這場大規模的農民起義,始於乾隆末年,蔓延至嘉慶中期,對清朝造成了毀滅性的打擊,被歷史學家視為清朝由盛轉衰的重要標誌。

1. 亂事緣起與蔓延

白蓮教起義最初在四川、湖北、陝西交界地區爆發,其根源在於乾隆後期官僚腐敗、土地兼併嚴重、苛捐雜稅繁多以及當地民眾生活困苦。白蓮教利用宗教形式組織民眾,反抗清朝統治。乾隆末年,清軍的鎮壓不力,反而激化了矛盾,使得起義規模不斷擴大,迅速蔓延至多個省份。

2. 戰事曠日持久與代價慘重

嘉慶皇帝即位時,白蓮教起義已成燎原之勢。清政府動員了數十萬軍隊進行鎮壓,但由於清軍長期養尊處優,軍紀渙散,戰鬥力低下,且清朝將領貪污腐敗,虛報軍功,導致戰事曠日持久,耗費了巨大的財力、物力與人力。據統計,鎮壓白蓮教起義花費了白銀約兩億兩,相當於清朝數年的財政收入,這使得原本就因乾隆後期揮霍而空虛的國庫更加捉襟見肘。

3. 亂事平定與深遠影響

經過嘉慶皇帝數年勵精圖治的指揮,包括調整軍事策略、嚴懲貪腐將領、重用地方團練等措施,白蓮教起義最終於嘉慶十年(1805年)被平定。然而,這場戰爭給清朝帶來的創傷是巨大的。它不僅消耗了大量財富,導致人口銳減,更重要的是,它暴露了清朝軍隊戰鬥力的嚴重衰退和八旗、綠營制度的徹底腐朽。此後,清朝的國力一蹶不振,社會矛盾也日益尖銳。

四、內憂不斷:其他社會矛盾與起義

除了白蓮教之亂,嘉慶皇帝統治時期還面臨著其他零星但頻繁的社會動盪,顯示出清朝社會已經進入一個高度不穩定的狀態。

1. 天理教之變

嘉慶十八年(1813年),發生了一起震驚朝野的事件——天理教林清、李文成等領導的起義軍攻入紫禁城。這是一次極為大膽的嘗試,雖然起義最終被迅速鎮壓,但它暴露了清朝京畿防衛的脆弱和社會潛藏的巨大不滿。起義者甚至一度攻入皇宮,差點危及嘉慶皇帝的生命,這在清朝歷史上是前所未有的恥辱。

2. 其他零星叛亂

在嘉慶年間,東南沿海地區的海盜活動日益猖獗,其中以蔡牽為首的海盜集團規模龐大,活動範圍廣泛,嚴重影響了沿海貿易和民生。此外,各地也頻發小規模的民變、教亂,顯示出清朝基層統治的失序以及民眾對現狀的不滿。這些此起彼伏的內亂,使得嘉慶皇帝的統治生涯始終籠罩在動盪不安的陰影中。

五、財政困窘與官僚腐敗的延續

儘管嘉慶皇帝在位期間一直致力於整頓吏治、節省開支,但面對乾隆晚年遺留下的巨大財政爛攤子和根深蒂固的官僚腐敗,他的努力顯得力不從心。

1. 國庫空虛

乾隆皇帝在位後期,多次南巡、耗費巨資修建園林、舉辦壽典,以及鎮壓準噶爾部等戰爭,已經使清朝國庫耗損巨大。而嘉慶即位後,白蓮教起義又消耗了數億兩白銀,使得國庫雪上加霜。財政的匱乏,直接影響到國家各項事業的發展,甚至連官員俸祿都難以保證,進一步激化了官場的貪腐。

2. 官僚體系問題

嘉慶皇帝深知腐敗是清朝衰落的根本原因之一,他多次下旨嚴懲貪官污吏,力圖整頓吏治。然而,經過和珅等人在朝數十年的經營,貪污腐敗已經成為一種常態,滲透到清朝官僚體系的每個層級。嘉慶皇帝雖然勤政,但其性格相對溫和,缺乏其祖父康熙或父親乾隆那樣的鐵腕手段去徹底清除積弊。加之體制本身的僵化,使得他的反腐努力收效甚微,難以從根本上扭轉乾坤。

3. 嘉慶皇帝的努力

嘉慶皇帝本人力行節儉,生活樸素,多次裁撤宮廷冗員,削減開支,試圖為全國樹立榜樣。他還提倡實學,鼓勵官員深入民間,體察民情。然而,這些個人的努力和有限的改革措施,在巨大的社會慣性和深重的國家危機面前,顯得杯水車薪。

六、外患初現:西方勢力的窺伺

嘉慶皇帝在位時期,雖然主要的精力都放在處理內憂上,但清朝與西方世界的接觸與衝突也開始零星出現,預示著未來更嚴峻的外部挑戰。

1. 對外關係的挑戰

英國等西方國家在乾隆末年就曾試圖通過馬戛爾尼使團打開中國市場,但遭到清朝拒絕。嘉慶年間,西方列強對華貿易的需求日益增長,而清朝固守「天朝上國」的觀念,對外來事物持排斥態度,導致雙方關係緊張。鴉片貿易的早期萌芽也在這一時期逐漸擴大,雖然嘉慶帝曾多次頒布禁煙令,但效果不彰,為後來的鴉片戰爭埋下了禍根。

2. 鴉片問題的萌芽

儘管鴉片戰爭發生在道光時期,但鴉片走私在嘉慶年間已經成為一個日益嚴重的問題。西方商人為扭轉貿易逆差,將鴉片大量輸入中國。嘉慶皇帝對此問題有所警覺,曾頒布嚴厲的禁煙詔令,強調鴉片的危害性。然而,由於地方官員的腐敗和執法不力,鴉片走私屢禁不止,吸食鴉片在社會上蔓延,不僅導致白銀大量外流,也嚴重摧殘了國民體質。

七、嘉慶皇帝的歷史評價

嘉慶皇帝在位期間,可謂內憂外患,舉步維艱。他既沒有祖父康熙的雄才大略,也未能像父親乾隆那樣在位前期創造盛世。他繼承了一個表面強大實則已現疲態的帝國,在位期間耗盡心力試圖挽救頹勢,卻終究未能扭轉清朝由盛轉衰的趨勢。

1. 守成之君的掙扎

歷史上,嘉慶皇帝常被評價為一位「守成之君」。他勤政、節儉、親民,努力肅清貪腐,平定內亂,希望恢復清朝的元氣。然而,他缺乏改革的魄力,也未能擺脫舊有的統治模式,面對根深蒂固的積弊,顯得力不從心。他的努力僅僅是延緩了衰落的速度,而未能從根本上解決問題。

2. 清朝衰落的轉折點

嘉慶朝被普遍視為清朝衰落的真正開端。白蓮教起義的巨大消耗、財政的困窘、官僚體系的腐敗以及西方勢力的逐漸滲透,都標誌著這個曾經輝煌的帝國開始走向下坡路。嘉慶皇帝的統治,正是從一個「盛世」步入「亂世」的過渡時期。

3. 個人品格與治國理念

儘管未能力挽狂瀾,嘉慶皇帝的個人品格卻備受稱讚。他是一位生活簡樸、勤於政務、心繫百姓的皇帝。他對奢靡之風深惡痛絕,對貪官污吏痛心疾首。他的治國理念是希望通過重振綱紀、節省開支、安定民生來恢復國家秩序。然而,歷史的車輪滾滾向前,個人的努力終究難以抵擋時代的洪流。

結論

嘉慶皇帝的統治時期,是清朝歷史上一個充滿矛盾與轉折的時代。他既是繼承了「康乾盛世」餘暉的皇帝,又是親眼見證並努力應對王朝積弊與衰落的君主。從雷厲風行地肅清和珅,到曠日持久地平定白蓮教起義,再到面對內憂外患的種種掙扎,嘉慶皇帝的一生都在為維持這個龐大帝國的運轉而努力。

儘管他勤政愛民、力行節儉,試圖扭轉清朝的頹勢,但因受限於時代的局限性、自身性格的溫和以及積弊之深重,他最終未能實現中興的願望。他所面對的財政危機、官僚腐敗、社會動盪和西方勢力的挑戰,都是前所未有的難題。嘉慶皇帝的統治,標誌著清朝從鼎盛走向衰落的關鍵轉折點,為後來的道光、咸豐等皇帝留下了更為嚴峻的局面。他的一生,是位居高位、心懷社稷,卻又深感無力回天的悲劇性人物的寫照。了解嘉慶皇帝的歷史,不僅是了解清朝中葉的走向,更是理解一個龐大帝國在盛極而衰過程中,君主所面臨的無奈與掙扎。

常見問題(FAQ)

Q1: 為何嘉慶皇帝的統治被視為清朝由盛轉衰的轉折點?

嘉慶皇帝的統治被視為清朝由盛轉衰的轉折點,主要因為他繼承了乾隆晚年留下的巨大弊病,包括國庫空虛、官僚腐敗、土地兼併嚴重等,同時又爆發了曠日持久、耗費巨大的白蓮教起義,極大地消耗了清朝的國力。此外,西方勢力的窺伺與鴉片問題的萌芽,也在此時期開始顯現,這些內外因素疊加,使得清朝的盛世局面一去不復返。

Q2: 嘉慶皇帝在位期間面臨的最大挑戰是什麼?

嘉慶皇帝在位期間面臨的最大挑戰是白蓮教起義。這場起義從乾隆末年蔓延至嘉慶中期,耗時長達九年,波及數省,耗費了清朝數億兩白銀,使得國庫空虛,軍隊戰力衰退,並造成大量人口死亡和社會動盪,對清朝的統治根基產生了毀滅性的打擊。

Q3: 嘉慶皇帝是如何處理其父乾隆帝時期的權臣和珅的?

在乾隆皇帝駕崩後,嘉慶皇帝以雷霆手段處理了和珅。他迅速將和珅革職查辦,羅列其二十大罪狀,並賜其自盡。和珅的巨額家產被全部抄沒入官,這項行動在短期內起到了震懾貪腐、整飭吏治的作用,也為嘉慶皇帝贏得了親政後的第一個政治勝利。

Q4: 為何嘉慶皇帝未能成功扭轉清朝的頹勢?

嘉慶皇帝未能成功扭轉清朝頹勢,原因多方面:首先,他繼承的積弊過於深重,非一人之力能改變;其次,他缺乏像康熙或雍正那樣的鐵腕改革魄力,多為修補而非徹底改革;再者,官僚體系的腐敗根深蒂固,難以根除;加上白蓮教起義等內亂的巨大消耗,以及西方勢力所帶來的全新挑戰,這些都超出了他所能掌控的範圍。

Q5: 嘉慶皇帝個人的品格和治國理念是怎樣的?

嘉慶皇帝個人品格優良,勤政節儉,生活樸素,對奢靡之風和貪污腐敗深惡痛絕。他的治國理念是希望通過整頓吏治、節省開支、安定民生、重振綱紀來恢復國家秩序。他是一位心繫百姓、努力工作的皇帝,但其溫和的性格和傳統的治國思路,使其在面對巨大而複雜的帝國衰落問題時,顯得力不從心。