哪些食物會致癌?深度解析潛在風險與安心飲食指南

小陳最近很焦慮,因為他發現身邊越來越多朋友罹患癌症,開始擔心自己每天吃的東西是不是也暗藏了看不見的健康地雷。他傳訊息問我:「聽說很多食物都會致癌,那到底哪些東西不能吃啊?是不是以後只能吃水煮青菜了?」這個問題,其實不只小陳有,我相信是許多現代人心中的一大疑問。究竟,哪些食物會致癌呢?坦白說,我們很難直接指著某一種「食物」說它就是癌症的「元兇」,因為癌症的發生是多因子的,基因、生活習慣、環境,甚至運氣都扮演著角色。然而,飲食模式和某些特定的食物成分,確實與癌症風險息息相關。最需要我們警惕的,莫過於加工肉品、在高溫下過度烹煮的澱粉和肉類、發霉的食物、過量酒精,以及長期攝取高糖高脂的精緻飲食模式。

這篇文章,我會帶大家深入探討這些潛在的致癌食物風險,並分享如何在日常生活中做出更聰明的飲食選擇,讓你吃得安心又健康。

Table of Contents

揭開潛在致癌食物的神秘面紗

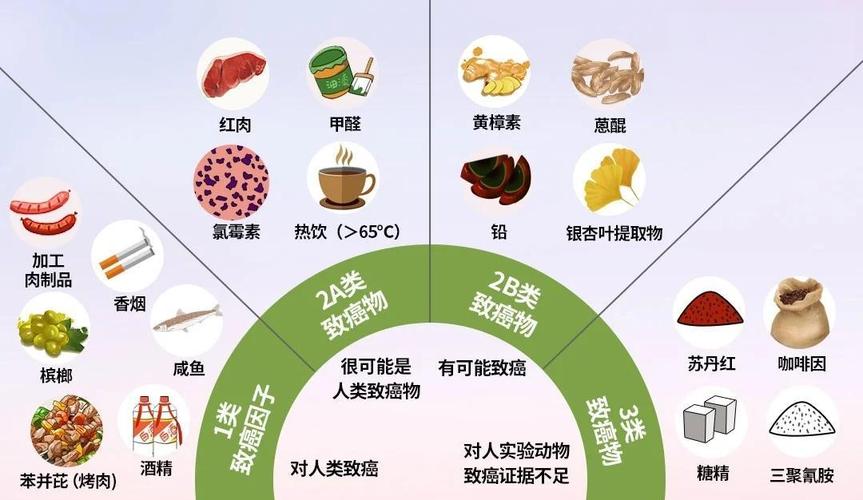

當我們談到食物致癌,常常會誤以為是「吃了就得癌」,這其實是一種過度簡化的觀點。更精確地說,是食物中的某些成分,或者食物的處理、烹飪方式,長期且大量地攝取後,可能增加罹患某些癌症的風險。世界衛生組織(WHO)旗下的國際癌症研究機構(IARC)將物質的致癌性分為不同等級,這也為我們提供了很重要的參考依據。

加工肉品:餐桌上的甜蜜負擔

說到加工肉品,像是培根、火腿、香腸、熱狗、臘肉這些我們習以為常的美味,可是被IARC列為「確定會對人類致癌」的「第一級致癌物」(Group 1 carcinogen),跟菸草、石棉等物質同級。聽到這裡,是不是會覺得有點嚇人呢?

為什麼加工肉品會致癌?

- 硝酸鹽與亞硝酸鹽: 這是加工肉品中最關鍵的危險因子。這些添加劑常用來保色、增味並抑制細菌生長。在人體消化道內,它們可能與肉類中的胺類物質反應,生成具有高度致癌性的「亞硝胺」(Nitrosamines)。

- 高溫烹煮: 加工肉品常常需要煎、烤、炸等高溫烹煮,這會進一步加速亞硝胺的形成,也會產生異環胺(HCAs)等多種潛在致癌物。

- 血基質鐵: 紅肉中豐富的血基質鐵,在腸道中可能產生自由基,損害腸道細胞,增加罹患大腸癌的風險。加工肉品因其高紅肉含量,也包含此風險。

我的觀察發現,許多台灣家庭的早餐習慣常常離不開火腿蛋、培根三明治,週末的烤肉派對也少不了香腸。這些習慣性的攝取,雖然單次份量不多,但長期累積下來,潛在的健康風險就值得我們深思了。

高溫烹煮的食物:香氣背後的隱憂

炸雞的酥脆、烤肉的焦香,總是讓人垂涎三尺。然而,這些美味的代價,卻可能是在高溫下形成的致癌物質。這主要涉及兩種常見的化學反應產物:異環胺(HCAs)、多環芳香烴(PAHs)和丙烯醯胺(Acrylamide)。

異環胺(HCAs)與多環芳香烴(PAHs)

- 形成原因: 當肉類(牛肉、豬肉、雞肉、魚肉)在超過150°C的高溫下,特別是直火燒烤或油炸時,肉中的胺基酸、肌酸和糖分會發生化學反應,產生異環胺。而當肉類的脂肪滴到高溫的火源上,產生煙霧並附著在肉品表面時,則會生成多環芳香烴。這些物質被認為與大腸癌、胰臟癌和乳癌等風險增加有關。

- 如何減少: 避免將肉類烤焦或炸至過度酥脆。烹調前可先將肉品進行預煮(如水煮),或在烹煮時加入富含抗氧化劑的香料(如迷迭香、百里香)來減少這些物質的生成。

丙烯醯胺(Acrylamide)

- 形成原因: 這種物質主要存在於高碳水化合物的食物,如洋芋片、薯條、餅乾、麵包、咖啡等,在超過120°C的高溫烘烤、油炸或烘焙時生成。它是由食物中的胺基酸(尤其是天門冬醯胺)與還原糖(如葡萄糖、果糖)發生「梅納反應」而產生。

- 健康風險: 丙烯醯胺被IARC列為「可能對人類致癌」的「第二級A致癌物」(Group 2A carcinogen)。雖然日常攝取的劑量距離動物實驗中的致癌劑量還有段距離,但長期累積仍不可輕忽。

- 如何減少: 烹煮馬鈴薯或麵包類食物時,盡量避免炸至金黃或焦黑;薯條炸到淺金黃色即可。儲存馬鈴薯時避免冷藏,因為低溫會增加其還原糖含量,進而增加丙烯醯胺的形成。

發霉的食物:看不見的致命毒素

食物發霉是大家都有的經驗,但很多人覺得「把霉刮掉就沒事了」。這可是個大錯特錯的觀念!有些黴菌會產生黃麴毒素(Aflatoxins),這是一種劇毒且強效的致癌物質,主要影響肝臟,是導致肝癌的重要原因之一。

黃麴毒素的危害

- 主要來源: 黃麴毒素多見於儲存不當的花生、玉米、稻米、豆類、堅果等穀物及油籽類作物。台灣氣候潮濕炎熱,更容易滋生此類黴菌。

- 致癌機制: 黃麴毒素進入人體後,會代謝產生活性代謝物,這些代謝物會與DNA結合,導致基因突變,進而引發肝細胞癌。其毒性非常穩定,即使高溫烹煮也難以完全破壞。

- 防範之道:

- 購買有信譽的產品,避免散裝、來路不明的穀物或堅果。

- 食物應存放在乾燥、通風、低溫的環境,避免潮濕。

- 一旦發現食物有任何發霉跡象,即使只是一小部分,也應立即整份丟棄,切勿抱著僥倖心態。

我的奶奶以前會把受潮的花生拿去曬太陽,然後繼續吃。雖然這是一種節儉,但從現代科學角度來看,這樣做其實非常危險。對於食物致癌風險的認知,真的需要不斷地更新和傳播。

過量酒精:從微醺到罹癌的風險

適量飲酒常被認為能放鬆心情,但「過量」的酒精攝取,卻與多種癌症的風險增加有著直接關聯。IARC將酒精列為「第一級致癌物」,與菸草並列。

酒精的致癌途徑

- 乙醛: 酒精(乙醇)在體內代謝後會產生「乙醛」,這是一種毒性很強的物質,會直接損害DNA,導致基因突變。亞洲人中有一部分人因為基因缺陷,導致乙醛代謝較慢,更容易累積在體內,所以罹癌風險更高。

- 氧化壓力: 酒精代謝過程中會產生大量自由基,引發氧化壓力,損害細胞和DNA。

- 葉酸代謝: 酒精會干擾葉酸的吸收和代謝,葉酸在DNA合成和修復中扮演重要角色,缺乏葉酸可能增加癌症風險。

- 影響荷爾蒙: 對於女性來說,酒精會增加血液中的雌激素水平,進而提高乳癌的風險。

酒精相關的癌症種類包括:口腔癌、咽喉癌、食道癌、肝癌、乳癌、大腸癌等。儘管沒有絕對安全的飲酒量,但為了健康考量,建議盡量減少酒精攝取,甚至戒酒。

高糖高脂精緻飲食:間接推手

雖然高糖、高脂的精緻飲食本身不直接包含致癌物質,但長期攝取這種飲食模式,卻會透過間接途徑大大增加癌症的風險。這類食物通常缺乏膳食纖維、維生素和礦物質,卻富含熱量。

間接致癌機制

- 肥胖: 長期攝取高糖高脂食物容易導致體重過重和肥胖。肥胖被認為是多種癌症(如大腸癌、乳癌、子宮內膜癌、胰臟癌、肝癌等)的重要危險因子。脂肪細胞會分泌多種發炎因子和荷爾蒙,促進癌細胞生長。

- 慢性發炎: 精緻飲食常常缺乏抗發炎的營養素,反而容易引起體內的慢性發炎。長期的慢性發炎被認為是癌症發展的溫床。

- 胰島素阻抗: 高糖飲食會導致血糖快速升高,促使胰臟分泌大量胰島素。長期的胰島素濃度過高,可能導致胰島素阻抗,而高胰島素水平被認為與某些癌症的發生和進展有關。

- 腸道菌群失衡: 精緻飲食往往膳食纖維不足,不利於腸道益生菌生長,可能導致腸道菌群失衡,進而影響腸道健康和免疫功能,增加大腸癌等風險。

這類食物包括:含糖飲料、甜點、糕點、速食、油炸食品、精緻白米麵包等。我認為,要降低癌症風險,除了避免特定的致癌食物外,更重要的是建立一個整體健康的飲食模式。

打造防癌飲食的實踐指南

了解了哪些食物可能增加致癌風險後,接下來我們該怎麼做呢?別擔心,這並不意味著要你過著索然無味的生活,而是學會聰明地選擇和烹調。以下是我給大家的幾點實用建議:

1. 明智選購,看清標示

- 減少加工肉品: 盡量減少培根、香腸、火腿、熱狗等加工肉品的攝取頻率和份量。偶爾品嚐無妨,但別讓它們成為餐桌主角。

- 選擇原型食物: 多選購新鮮、未加工的食材,像是新鮮蔬果、全穀類、豆類、原型肉品和海鮮。

- 注意食品添加物: 購買包裝食品時,多看一眼成分表,選擇添加物種類和數量較少的產品。

2. 改變烹調方式,降低風險

烹飪方式的選擇,對於減少致癌物質的產生至關重要。這是我個人非常重視的一環:

- 低溫優先: 盡量採用蒸、煮、滷、燉等低溫烹調方式,這些方式能最大限度地保留食物的營養,同時避免有害物質的產生。

- 烤箱使用技巧: 如果非要燒烤或烘烤,可以採取以下措施:

- 預先醃製: 使用含有酸性物質(如檸檬汁、醋)和抗氧化劑(如迷迭香、薑黃、大蒜)的醃料,可以有效減少異環胺和多環芳香烴的形成。

- 避免直火: 燒烤時盡量避免讓肉類直接接觸火焰,可以使用錫箔紙包裹或放在烤架上方。

- 控制溫度與時間: 避免長時間高溫烹煮,盡量將食物烤至熟透即可,避免焦黑。如果真的有焦黑部分,切記刮除再食用。

- 縮小體積: 將肉切成小塊,可以縮短烹煮時間,減少有害物質生成。

- 油炸訣竅: 油炸是大家愛吃的烹調方式,但也要注意:

- 控制油溫: 避免油溫過高,盡量維持在170°C以下。油煙過大通常代表油溫太高,此時已可能產生致癌物。

- 避免重複用油: 使用過的油會累積有害物質,重複使用更是危險,尤其已經變質的油更要丟棄。

- 淺金黃色就好: 炸澱粉類食物時,炸到淺金黃色即可,避免過度焦脆。

3. 食物保存,杜絕霉菌

- 乾燥通風: 米、麵、豆類、堅果等易受潮的食物,務必存放在乾燥、陰涼、通風的環境,避免陽光直射和高溫。

- 密封保存: 使用密封罐或夾鏈袋,隔絕空氣和濕氣。

- 少量購買: 尤其是花生、玉米等高風險作物,建議少量多次購買,並盡快食用完畢。

- 及時丟棄: 一旦發現任何食物有異味、變色或發霉跡象,毫不猶豫地丟棄。

4. 建立健康飲食模式,從根源防癌

這是我覺得最重要的部分,因為單純的「避免」是不夠的,我們更需要積極地「攝取」有益健康的食物:

- 彩虹蔬果不可少: 每天攝取足夠份量的多樣化蔬果。它們富含維生素、礦物質、膳食纖維和各種植化素(Phytochemicals),這些都是強效的抗氧化劑和抗癌物質。例如:

- 十字花科蔬菜(花椰菜、高麗菜):含有蘿蔔硫素等,有助於解毒。

- 茄紅素(番茄、西瓜):強效抗氧化劑,與降低攝護腺癌風險有關。

- 類黃酮(洋蔥、蘋果):具有抗發炎、抗癌作用。

- 全穀雜糧取代精緻澱粉: 選擇糙米、五穀米、全麥麵包、燕麥等全穀類,它們提供豐富的膳食纖維,有助於腸道健康,降低大腸癌風險。

- 優質蛋白質來源: 除了肉類,可以多攝取豆製品(豆腐、豆漿)、魚類、蛋等優質蛋白質,減少對加工肉品的依賴。

- 適量健康脂肪: 選擇單元不飽和脂肪(如橄欖油、酪梨)和多元不飽和脂肪(如魚油、堅果),它們對心血管健康有益,並有助於降低全身性發炎。

- 水分充足: 保持足夠的水分攝取,有助於身體新陳代謝,排出毒素。

記住,沒有任何一種食物是萬靈丹,也沒有任何一種食物是單獨的「癌症元兇」。關鍵在於整體的飲食模式和生活習慣。均衡、多樣、天然的飲食,搭配規律運動、維持理想體重、不吸菸、不過量飲酒,才是真正的防癌之道。

常見相關問題

有沒有什麼食物是「抗癌」的?

這個問題很常被問到,其實沒有單一的「抗癌食物」可以保證不罹癌。但有些食物確實富含能降低癌症風險的成分,我們通常稱之為「防癌食物」或「保護性食物」。它們大多透過以下幾種機制來發揮作用:

- 抗氧化: 富含維生素C、維生素E、β-胡蘿蔔素、硒、多酚類等,能對抗體內自由基,減少細胞損傷。

- 抗發炎: 許多植物化合物能抑制慢性發炎反應,而慢性發炎是癌症發展的重要因子。

- 膳食纖維: 增加糞便體積,縮短致癌物在腸道停留時間,並能改變腸道菌群,生成短鏈脂肪酸,有益於腸道健康,降低大腸癌風險。

- 促進解毒: 部分食物能活化肝臟的解毒酶系統,幫助身體排出有害物質。

具體的例子包括:各色新鮮蔬菜水果(尤其是十字花科蔬菜如花椰菜、甘藍,以及富含茄紅素的番茄)、全穀類、豆類、堅果種子、以及某些香料(如薑黃)。將這些食物融入日常飲食,長期下來就能為身體構築一道健康的防線。

烹飪方式真的那麼重要嗎?

是的,烹飪方式真的非常重要!這是我在輔導許多注重健康的客戶時,一再強調的重點。很多時候,食物本身是無害的,但錯誤的烹飪方法卻可能使其產生潛在的致癌物質。

例如,肉類在超過150°C的高溫下,特別是直火燒烤或油炸,會產生異環胺(HCAs)和多環芳香烴(PAHs)。這些物質被IARC列為「可能對人類致癌」的物質。而高澱粉食物在超過120°C的烘烤或油炸過程中,則會生成丙烯醯胺,同樣被IARC列為「可能對人類致癌」。這些物質的生成量,與溫度、時間和食物的種類都有關。

因此,多選擇蒸、煮、滷、燉等低溫烹調方式,可以大大降低這些有害物質的生成。如果一定要燒烤或油炸,則要注意控制溫度,避免食物焦黑,並減少烹飪時間。烹飪前對肉類進行預煮或醃製,也能有效減少致癌物的產生。一個好的烹飪習慣,能讓你的餐桌更健康。

我是不是就不能吃燒烤或炸物了?

這是一個非常實際的問題,畢竟燒烤和炸物太美味了,要完全戒掉對許多人來說幾乎不可能。我的建議是「適度、聰明地享受」,而不是「完全禁止」。

你可以透過以下方式來降低風險:

- 控制頻率與份量: 把燒烤或炸物當作偶爾的享受,而不是日常三餐。一個月一次或更少的頻率會比每週都吃好得多。

- 改良烹飪方法:

- 燒烤: 事先將肉類煮熟或蒸熟,縮短燒烤時間。將肉切成小塊,更容易熟透。在烤肉時,避免將肉直接放在火上,可以使用烤盤或錫箔紙隔開。避免烤焦,如果有焦黑部分一定要刮除。烤肉時搭配生菜、檸檬汁等,可以減少致癌物的吸收。

- 炸物: 使用新鮮的油,避免重複使用。油溫不要過高,看到冒煙就表示溫度過高了。炸至淺金黃色即可,不要追求過度酥脆。炸完後用吸油紙吸掉多餘的油脂。

- 搭配平衡飲食: 吃燒烤或炸物時,務必搭配大量的蔬菜和水果。蔬菜中的膳食纖維和抗氧化劑可以幫助身體排毒,降低有害物質的影響。

總之,偶爾為之的放縱是可以的,關鍵是量與頻率,以及如何搭配其他健康的飲食習慣來平衡風險。

基因跟飲食哪個對癌症影響更大?

這個問題很複雜,因為基因和飲食對癌症的影響是相互作用的,無法簡單地說哪個「更大」。它們就像是硬幣的兩面,共同決定了你罹患癌症的風險。

基因: 確實有一些特定的基因突變或遺傳基因(如BRCA1/BRCA2與乳腺癌、卵巢癌,或MLH1/MSH2與林奇綜合症相關的大腸癌)會顯著增加一個人罹患某些癌症的風險。在這些情況下,遺傳因素的影響力非常大。

飲食: 然而,即使你攜帶了某些易感基因,飲食和生活方式也能在很大程度上影響這些基因是否會「啟動」並導致癌症。這就是所謂的「表觀遺傳學」,即環境因素(包括飲食)可以改變基因的表達,而不需要改變基因本身的DNA序列。例如,地中海飲食被發現可以降低許多癌症的風險,即使是在有家族史的人群中也是如此。

權威研究普遍認為,約有三分之一的癌症死亡與飲食、營養和體力活動有關。這表明飲食習慣在癌症預防中扮演著舉足輕重的角色,甚至可能比某些遺傳因素更為可控。簡而言之,基因為你設定了潛在的風險,而你的飲食和生活方式則可以影響這個風險是維持潛在狀態,還是被激活成為現實。

所以,與其糾結哪個影響更大,不如專注於你能控制的部分:透過健康飲食和生活方式,積極降低自己的癌症風險。

有機食物就能避免癌症嗎?

「有機食物」這個概念近年來非常流行,很多人認為只要吃有機的就能百毒不侵,避免癌症。但這個觀點其實有些過於理想化了。

有機食物的主要優勢在於,它們在種植和生產過程中,不使用化學合成的農藥、化肥、生長調節劑和基因改造技術,同時也限制使用抗生素和生長激素在畜牧業中。這確實有助於減少我們接觸到這些化學物質的機會。

然而,這並不等同於「吃有機就絕對不會得癌症」。原因如下:

- 農藥殘留問題: 有機食品確實減少了化學農藥的暴露,但「常規」種植的農產品,只要符合國家農藥殘留標準,其殘留量通常不足以直接導致癌症。更何況,農藥殘留只是致癌食物風險的其中一環。

- 烹飪方式與加工風險: 無論是否為有機食品,過度加工和不當烹飪(如高溫燒烤、油炸)同樣會產生有害物質。例如,有機的豬肉如果被製成香腸並高溫煎炸,其潛在風險依然存在。

- 整體飲食模式: 癌症的發生是多因素的,單純吃有機食品而缺乏均衡飲食、攝取過多高糖高脂食品、生活習慣不良(吸菸、飲酒、缺乏運動),同樣無法有效預防癌症。

- 營養成分差異不大: 目前許多研究表明,有機食品在主要營養成分(如維生素、礦物質)上與常規食品的差異並不明顯。有機食品的優勢更多體現在環境友好和減少化學物質暴露方面。

所以,我會說,選擇有機食物是降低某些風險的好方法,但它絕非萬靈丹。更重要的是,無論是否選擇有機,我們都應該注重整體均衡的飲食模式,多吃蔬果全穀,少吃加工食品,並搭配健康的生活習慣。這才是真正有效的防癌策略。