古地圖是普通地圖嗎?探究其獨特價值、演變與現代意義

想像一下,你偶然間在一個塵封已久的閣樓裡,翻到了一張泛黃、邊緣有些捲曲的古地圖。紙頁上,繪著奇異的生物、未知的陸地輪廓,甚至有些地方標註著「此處有龍」。你心中不免會疑惑,這張看似充滿神祕色彩的舊物,究竟能不能算作我們現在日常使用的「普通地圖」呢?是不是說,它不過是那個時代的一種比較「陽春」的地圖版本而已呢?

答案其實很明確:古地圖並非普通地圖。

雖然兩者都承載著地理資訊,都試圖描繪我們所處的世界,但古地圖與我們現代生活中隨手可得的導航App或是印刷版地圖,在目的、繪製技術、所傳達的訊息、乃至於其背後的世界觀和文化意義上,都有著天壤之別。古地圖更像是一扇窗,透視著歷史、藝術、科學與人類思維演變的宏大畫卷,其價值遠超單純的指引方向。

Table of Contents

古地圖與普通地圖:本質上的分野

要理解古地圖的獨特之處,我們得從根本上區分它們與現代普通地圖的不同。這可不是光憑年代久遠就能說得清楚的喔!

1. 製圖目的與核心功能

現代的普通地圖,無論是Google地圖、車用導航,還是登山地圖,其核心功能都非常明確:提供精確的地理資訊,協助人們導航、定位、規劃路線,或是了解特定區域的地理特徵。精準度、即時性和實用性是它們最重要的考量。

然而,古地圖的目的就多元得多了,也複雜得多:

- 宗教與世界觀的表達: 許多中古世紀的「世界地圖」(Mappa Mundi)並非為了實際導航,而是為了呈現當時人們的宗教信仰和宇宙觀。耶路撒冷往往位於地圖中央,天堂與伊甸園也可能被描繪出來,地理資訊反而是次要的。

- 政治宣傳與權力象徵: 地圖也是統治者宣示主權、誇耀疆域的工具。地圖上領土的劃分、紋章的添加,無不透露著當時的政治格局與權力意志。

- 探險與發現的記錄: 大航海時代的地圖,往往是探險家們將未知之地納入人類認知的過程記錄,上面充滿了對新發現陸地的猜測與想像,甚至是對奇異生物的描述,其科學嚴謹性與現代地圖不可同日而語。

- 藝術與工藝的展現: 許多古地圖本身就是一件精美的藝術品,製圖師們投入大量心力在繪畫、裝飾與字體設計上,讓地圖不僅是資訊載體,更是鑑賞之物。

- 神話與傳說的載體: 許多古地圖會描繪海怪、傳說中的城市或民族,這些元素反映了當時人們對未知世界的恐懼、好奇與想像。

是不是覺得差很多呢?現代地圖是我們的工具書,古地圖卻更像是一本集歷史、哲學、藝術於一身的百科全書。

2. 製圖技術與精準度

這是古地圖與普通地圖之間最顯而易見的差異之一。

- 測繪技術的原始: 在GPS、衛星影像、精準測量儀器問世之前,古人製圖仰賴的,不外乎是航海日誌、旅行者口述、天文觀測(如緯度)、簡單的里程計數,或是徒步丈量。這些方法自然限制了地圖的精準度。

- 缺乏統一的投影系統: 現代地圖普遍採用各種投影法(如麥卡托投影、等面積投影等)來將地球的球體表面展現於平面上,並在變形程度、面積、角度等方面取得平衡。古地圖則往往缺乏這樣的幾何學基礎,導致各地區比例失真、形狀扭曲的狀況非常普遍。

- 符號與比例尺的差異: 現代地圖有標準化的圖例、符號系統和精確的比例尺。古地圖的符號則更具象、更藝術化,比例尺也往往不那麼精確,甚至完全沒有明確標示,只能根據經驗判斷距離。

3. 世界觀與知識水平的投射

每一張古地圖,都承載著那個時代人們對世界的理解和認知邊界。你可能會看到:

- 「未知之地」的描繪: 在人類尚未探索到的區域,古地圖往往會留下大片空白,或是繪製上「此處有獅」、「此處有龍」等想像中的生物,反映出對未知的敬畏與恐懼。

- 文化中心主義: 許多古地圖會將製圖者的文化中心置於地圖中央,例如歐洲中心主義的地圖,或是中國的「天下」觀念。

- 地理知識的局限: 由於缺乏全球性的通訊和交通,早期地圖往往對遙遠的地區描繪得非常粗略甚至錯誤,例如美洲大陸在哥倫布發現之前並未出現於歐洲地圖上。

總之,古地圖並不僅僅是「不精準」的地圖,它們更是一份份珍貴的歷史文獻,記錄著人類探索世界、認識世界的漫長旅程,以及過程中不斷變化的思想、信仰和科技水平。它們的「不精準」本身,就是一種珍貴的歷史資訊呢!

古地圖的獨特價值:為何值得我們細細品味?

既然古地圖不是普通地圖,那它們的獨特價值又體現在哪些方面呢?這個問題可就值得我們深入探討一番了!

1. 無可取代的歷史文獻

古地圖是研究歷史最直觀、最生動的史料之一。它能告訴我們:

- 過去的地理面貌: 河流改道、海岸線變遷、城市擴張或衰落,古地圖都能提供寶貴的線索。例如,古羅馬的地圖讓我們看到當時帝國的交通網絡與城市分佈。

- 政治與社會結構: 邊界線的劃分、帝國的疆域、殖民地的分佈,都直接反映了當時的政治權力格局。地圖上的地名變遷,也能揭示語言、文化與民族的流動。

- 貿易路線與經濟活動: 許多航海圖或商貿地圖詳細標示了重要的港口、物產集散地和貿易路線,為研究歷史上的經濟交流提供了依據。

- 科技與知識的進步: 地圖製圖技術的演進本身就是科技史的一部分。從手繪到木刻、銅版雕刻,再到印刷術的應用,都展現了人類技術的發展歷程。

2. 精湛的藝術與工藝品

許多古地圖不僅僅是功能性的,它們更是令人讚嘆的藝術傑作。想想看,在沒有電腦繪圖的時代,製圖師們是如何一筆一劃地勾勒出細緻的線條、繪製出色彩斑斕的圖案呢?

- 手繪與雕刻的魅力: 無論是羊皮紙上的彩繪,還是木板或銅板上的精細雕刻,每一張古地圖都凝聚著製圖師高超的技藝與匠心。

- 裝飾元素的豐富: 地圖的邊緣常常裝飾著華麗的捲草紋、神話生物、歷史人物肖像、甚至是各國的紋章,這些都增加了地圖的藝術價值與觀賞性。

- 獨特的風格與美學: 不同文化、不同時代的古地圖,都有其獨特的藝術風格,反映了當時的審美情趣。例如文藝復興時期的地圖,常常充滿著古典主義的平衡與和諧。

3. 人類思想演變的縮影

古地圖是一面鏡子,映照出人類對自身與世界的認知是如何一步步發展的。

- 從神話到科學: 從早期充滿神話色彩、宗教象徵的地圖,到大航海時代後逐漸追求科學精準度、客觀描繪的地圖,我們看到的是人類思維從神性轉向人本,從蒙昧走向理性的漫長過程。

- 文化交流與衝突的見證: 不同文明對世界的描繪,反映了他們對彼此的了解程度。例如,西方地圖對東方世界的描繪,以及東方地圖對西方世界的描繪,都蘊含著各自的文化偏見與交流印記。

- 對未知世界的探索精神: 每當地圖上空白的區域逐漸被填滿,或是「此處有龍」的標註被精準的地理資訊取代,都象徵著人類探索精神的勝利,以及對未知邊界的勇敢挑戰。

所以說啊,古地圖絕對不是單純的「舊地圖」而已,它們的內涵之豐富,簡直讓人歎為觀止!

從古到今:地圖製圖學的里程碑與演變

了解了古地圖的獨特價值後,我們不妨再來回顧一下,製圖學是如何一步步從古老走到現代的,中間有哪些關鍵的轉折點呢?

1. 早期文明的萌芽(約公元前2500年至今)

地圖的起源其實可以追溯到非常遙遠的年代。你知道嗎?最早的地圖甚至不是畫在紙上呢!

- 巴比倫泥板地圖: 大約公元前2500年,美索不達米亞地區就出現了刻畫在泥板上的地圖,描繪了河流、山脈和定居點,儘管簡單,卻是人類最早的地理記錄之一。

- 古埃及與羅馬的製圖: 這些文明的地圖多用於土地測量、稅收徵收、軍事行軍路線規劃等實際用途。羅馬帝國的《波廷格地圖》(Tabula Peutingeriana)就是一份著名的行軍路線圖,雖然比例扭曲,但對當時的交通網記載詳盡。

- 古希臘的科學探索: 希臘哲學家如阿那克西曼德(Anaximander)被認為是西方世界首位嘗試繪製世界地圖的人。埃拉托斯特尼(Eratosthenes)更是首次較為精確地測量出地球周長,並提出了經緯線的概念,為科學製圖奠定了基礎。而托勒密(Ptolemy)的《地理學指南》(Geographia)更是集大成者,他的地圖理論和投影法影響了西方製圖學千年之久。

2. 中世紀的宗教與想像(約500年-1500年)

這個時期,歐洲的製圖學發展相對緩慢,宗教思想對地圖的影響非常大。

- 「車輪地圖」(T-O Map): 許多歐洲中世紀地圖採用簡化的「T-O」形狀,圓形的地球被一個T字形的水域(地中海、尼羅河、頓河)劃分為亞洲、歐洲和非洲三大洲,耶路撒冷通常位於中心,代表著基督教的世界觀。這些地圖的象徵意義遠大於地理精準度。

- 伊斯蘭世界的進步: 相較於歐洲,伊斯蘭世界的製圖學在同一時期有著顯著的發展。例如伊德里西(al-Idrisi)在12世紀繪製的《羅傑之書》(Tabula Rogeriana),就以其詳細的地理資訊和精美的製圖聞名。

3. 大航海時代與科學的崛起(約1500年-1800年)

哥倫布發現新大陸後,世界地理知識爆炸式增長,對精確航海圖的需求促使製圖學取得了巨大突破。

- 麥卡托投影法: 1569年,傑拉德·麥卡托(Gerardus Mercator)發明了麥卡托投影法,完美解決了航海羅盤線在地圖上呈現直線的問題,極大地便利了航海家,儘管它在極地地區會造成嚴重面積失真,但至今仍是標準海圖的基礎。

- 國家製圖與測繪: 隨著民族國家的興起,各國開始組織大規模的國家級測繪活動,例如法國的卡西尼家族進行的全國測繪,極大地提升了地圖的精準度和統一性。

- 銅版雕刻與印刷術: 印刷術的普及讓地圖得以大量複製與傳播,而精密的銅版雕刻則能呈現更細膩的線條和豐富的細節,讓地圖成為普及的資訊載體。

4. 現代製圖學的發展(19世紀至今)

進入現代,科技的進步讓製圖學發生了翻天覆地的變化。

- 航空攝影與遙感技術: 20世紀初,飛機的應用讓鳥瞰地表成為可能,隨後的衛星遙感技術更是讓我們能從太空俯瞰地球,獲取精確的影像數據。

- 地理資訊系統(GIS): GIS將地理數據與計算機技術結合,實現了地理資訊的採集、儲存、管理、分析和展示。我們現在使用的數位地圖和導航系統,都離不開GIS的核心技術。

- 全球定位系統(GPS): GPS技術提供了精準的定位服務,讓地圖的即時性與互動性達到前所未有的高度。

你看,這是一條多麼精彩的演進之路啊!從最初在泥板上簡單的線條,到如今螢幕上精準互動的數位地圖,每一步都凝聚著人類的智慧與探索精神。

古地圖的類型與經典案例

古地圖種類繁多,根據其功能、形式和內容,大致可以分為以下幾類。我們來舉幾個有趣的例子吧!

1. 世界地圖(Mappa Mundi)

這些是描繪當時已知世界的地圖,往往充滿象徵意義和哲學觀念。

- 赫里福德世界地圖(Hereford Mappa Mundi): 這幅繪製於13世紀末的巨型羊皮紙地圖,是現存最大的中世紀歐洲世界地圖。它以耶路撒冷為中心,描繪了聖經故事、神話生物和異教徒的部落。它明確展示了當時基督教世界對宇宙的理解,絕不是用來導航的!

2. 航海圖(Portolan Charts)

大約從13世紀開始在歐洲地中海地區興起,專為航海家設計,用於實際導航。

- 羅盤網格: 航海圖的特色是佈滿了密集的羅盤線,這些線從一個或多個羅盤玫瑰(wind rose)向外輻射,用於指示方向和估算距離。

- 海岸線精準: 相較於內陸,航海圖對海岸線的描繪往往非常精準,詳細標註了港口、海岬、沙灘等對航海至關重要的地標。

- 代表作: 例如《加泰隆尼亞地圖集》(Catalan Atlas)就包含了非常精美的航海圖。

3. 區域地圖與城市地圖

這類地圖主要描繪特定區域或城市的詳細地理資訊。

- 鳥瞰圖: 許多城市地圖採用鳥瞰視角,以誇張或透視的方式描繪建築物,具有很強的藝術性和觀賞性。例如布拉格的魯道夫二世時代城市圖。

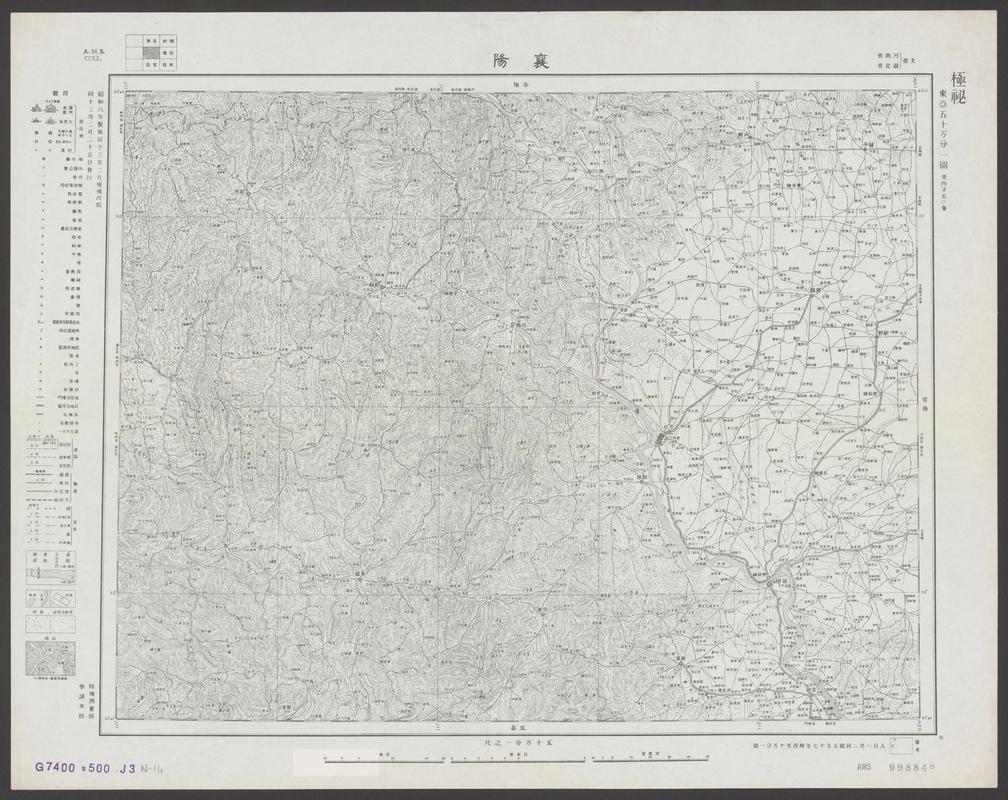

- 測量圖: 隨著測量技術的發展,出現了越來越精確的區域測量圖,用於土地管理、軍事規劃等。

4. 主題地圖與特殊地圖

有些古地圖則具有特定的主題或功能。

- 星圖: 描繪天空中的星座和星體,用於天文觀測和占星學。

- 軍事地圖: 專為軍事行動設計,標註軍隊部署、地形障礙和戰略要地。

- 礦區圖: 記錄礦脈分佈、礦井位置等,服務於採礦業。

這些豐富多樣的古地圖,每一張都述說著不同的故事,展現著不同的文化面貌,真的非常迷人不是嗎?

古地圖的現代意義:除了收藏還有什麼?

現今科技如此發達,我們有著前所未有的精準地圖,那古地圖對我們還有什麼意義呢?除了被博物館收藏或作為拍賣品,它們的價值其實遠不止於此喔!

1. 歷史研究與文化遺產保護

古地圖是不可多得的歷史證據,能幫助我們理解:

- 地理環境變遷: 比較不同時代的地圖,可以研究海岸線、河流、湖泊、森林覆蓋等地理環境的長期變化,這對氣候變遷、環境保護等現代議題都提供了歷史參考。

- 城鎮發展史: 老地圖能展示城市從無到有、從小到大的演變過程,對於都市規劃、歷史街區復原、古蹟保護都極具價值。

- 地名學研究: 地名是文化傳承的重要載體,古地圖上的地名變化,反映了語言、族群、政治力量的變遷。

2. 藝術鑑賞與設計靈感

古地圖的藝術性讓它們成為重要的藝術收藏品,同時也為現代設計提供了豐富的靈感。

- 美學價值: 古地圖的繪畫風格、裝飾細節、字體設計,都具有獨特的美學價值,值得我們細細品味。

- 創意元素: 許多現代設計師從古地圖的視覺元素中汲取靈感,將其運用於書籍裝幀、服飾圖案、室內裝飾,甚至數位介面設計中,為古老的魅力注入新的生命。

3. 教育與普及科學知識

古地圖是極佳的教育工具,能夠:

- 激發歷史興趣: 透過生動形象的古地圖,學生們可以更直觀地了解不同歷史時期的地理、政治、文化,提高對歷史學習的興趣。

- 理解科學發展: 展示從早期地圖到現代地圖的演變過程,能讓學習者體會到科學精神和測繪技術的進步,以及人類對世界認知的不斷深化。

4. 私人收藏與投資價值

對於收藏家來說,珍貴的古地圖不僅是歷史的見證,也是具有潛力的投資品。

- 稀有性: 存世量稀少、歷史意義重大、品相完好的古地圖,在拍賣市場上往往能拍出高價。

- 文化傳承: 收藏古地圖,也是一種對人類文化遺產的保護與傳承。

我個人覺得啊,當我們看著一張古地圖,彷彿就能穿越時空,與那些曾經的航海家、探險家、製圖師們進行一場無聲的對話,那種感覺,真的是難以言喻的感動呢!

總結:古地圖的非凡魅力

所以,古地圖是普通地圖嗎?我想,經過了這麼一番深入的探討,答案已是再清楚不過了。它們絕非僅僅是「功能性」的地圖,而是承載著過去時代的知識、信仰、藝術與科技的寶貴載體。

古地圖,是一部無字天書,每一條線條、每一個符號、甚至每一處空白,都在訴說著人類與世界互動的故事。它們提醒我們,對世界的認知是一個持續演進的過程,而人類的探索精神,從未停止。下次再有機會看到一張古地圖時,不妨多花點時間,細細品味它背後那些遠超地理資訊的豐富層次吧!你會發現,那真是一趟穿越時空的奇妙旅程呢。

常見相關問題與專業詳細解答

1. 古地圖上的海怪、龍等圖案是真的嗎?它們代表什麼?

古地圖上經常出現海怪、龍、獨角獸等奇異生物的圖像,這些通常都不是真實的地理或生物描繪。它們主要有以下幾個作用和代表意義:

首先,這些圖像反映了當時人們對未知世界的想像、恐懼與神話信仰。在地理知識匱乏的時代,海洋深處、遙遠的陸地對大多數人來說充滿了神秘與危險。繪製海怪有助於表現這種未知帶來的心理震懾,提醒人們探索的風險。例如,著名的麥卡托世界地圖上就繪有多種姿態各異的海獸,牠們不僅是裝飾,更是當時歐洲人海洋觀的具體投射。

其次,這些圖像也可能用來填補地圖上的空白區域。由於測繪技術的限制,許多古地圖對未經探索或了解不深的地區會有大片留白。為了避免地圖顯得空洞,製圖師會用各種富有想像力的圖案來裝飾,包括神獸、異域民族的描繪,甚至只是風向玫瑰或華麗的邊框。這是一種藝術與實用性的結合,既美化了地圖,又巧妙地迴避了信息不足的問題。

最後,它們還具有一定的象徵意義,例如表示某地區可能存在財富(如黃金之國)或是潛在的威脅。有些古地圖還會將聖經中的故事或古代傳說融入其中,使得地圖成為一個兼具地理、歷史、宗教與藝術的複合體。所以,下次看到這些奇特的生物,別只覺得有趣,更要思考它們背後所隱含的時代訊息喔。

2. 為什麼古地圖的比例和形狀看起來常常是扭曲的?

古地圖之所以在比例和形狀上顯得扭曲,原因其實很複雜,主要可以從製圖技術、測量誤差和投影方法三個面向來理解:

從製圖技術來看,古人缺乏精密的測繪儀器。在沒有衛星定位、光學測距甚至沒有精準時鐘的時代,地圖的繪製主要依賴於航海者的日誌、旅行者的口述、天文觀測(例如利用星象測定緯度)以及簡單的距離估算(例如根據步數或船速)。這些方法的精度本來就有限,累積的誤差自然會導致地圖上地理要素的相對位置、大小和形狀失真。想像一下,僅憑記憶和經驗來繪製複雜的海岸線,要做到完全準確幾乎是不可能的。

再者,當時的測量誤差是普遍存在的。例如,緯度相對容易測定,但經度的精確測量在18世紀格林威治時間(GMT)和精密計時器發明之前,一直都是一大難題。在缺乏精確經度資訊的情況下,地圖東西向的拉伸或壓縮就難以避免。此外,地形的高低起伏、山脈和河流的走向,也往往只能透過目視或經驗性描述來記錄,無法像現在一樣利用等高線或數字模型來精確呈現。

最關鍵的是,古地圖普遍缺乏現代意義上的統一且科學的投影方法。地球是一個球體,要將球體表面精確地展現於平面的地圖上,必然會產生變形。現代製圖學發展出了多種投影法,例如麥卡托投影(有利於航海,但極地面積被誇大)或等面積投影(維持面積比例,但形狀可能變形),以滿足不同需求並控制變形。然而,早期製圖師往往是根據經驗、直覺或藝術考量來繪製,沒有嚴謹的數學模型來指導如何將球面轉換為平面。他們可能將熟悉或認為重要的區域放大,而將不熟悉或不重要的區域壓縮,甚至憑藉想像填補,自然就會造成比例和形狀上的扭曲。這種「不精準」恰恰是古地圖反映當時人類認知局限和製圖技術水平的寶貴線索,也讓它們擁有了獨特的魅力。

3. 古地圖上為什麼常常會標註「此處有龍」或「此處有獅」?這有什麼特別的含義嗎?

當我們在古地圖上看到「此處有龍」(Hic sunt dracones)或「此處有獅」(Hic sunt leones)這樣的標註時,這可不是隨便亂寫的,它承載著非常豐富的時代信息和文化意涵呢!

首先,最直觀的解釋是,這些標註是用來指示「未知之地」或「危險區域」。在古代,人們對世界的認知範圍有限,尤其是對於那些遙遠的、未經探索的地區,充滿了想像與畏懼。這些「龍」或「獅」的圖案與文字,就如同一個警告標誌,提醒著航海者或旅行者前方可能潛藏著未知的危險,可能是野獸出沒,也可能只是單純的荒蕪人煙、資源稀缺。這種警示功能,既能反映當地可能確實存在的威脅(如非洲的獅子),也可能是對未知的一種心理投射。

其次,這也是一種填補地圖空白的藝術手法。由於地理知識的限制,許多古地圖在尚未被人類足跡到達或詳細測繪的地區,往往會出現大片的空白。為了避免地圖顯得單調或不完整,製圖師們便會發揮想像力,用這些富有傳奇色彩的生物來裝飾,賦予這些空白區域神秘感。這不僅增加了地圖的藝術性和觀賞性,也間接反映了當時地圖資訊的缺乏,以及製圖師們如何巧妙地處理這種資訊真空的狀況。

再者,這些標註也與當時的文化和信仰息息相關。在許多文化中,龍、獅或其他奇幻生物都具有特殊的象徵意義,可能代表著力量、權威、神秘,甚至是邪惡。將這些生物置於地圖上的特定位置,可能是在暗示該地區的某些傳說、民間故事,或是當時人們普遍相信的地理特徵或神話。例如,龍在某些東方文化中是祥瑞的象徵,但在西方中世紀的語境下,往往與蠻荒、危險甚至地獄相關聯。因此,這些標註不僅是地理資訊,更是文化與思想的縮影,為我們理解古人的世界觀提供了獨特的視角。

4. 古地圖的材質和製作工藝有哪些?為什麼和現代地圖這麼不同?

古地圖的材質和製作工藝與現代地圖確實大相徑庭,這主要是因為科技水平、材料可得性和製作目的不同所致。我們來看看它們的特色吧!

在材質方面,早期的地圖可謂五花八門:

- 泥板: 最古老的地圖,如巴比倫泥板地圖,直接刻畫在濕潤的泥土上,然後烘烤固定。這種材質雖然堅固耐用,但笨重且不易攜帶。

- 羊皮紙/牛皮紙: 這是中世紀和文藝復興時期歐洲製圖最常用的材質。動物皮經過特殊處理後,變得光滑、堅韌且耐用,能保存數百年甚至上千年。在羊皮紙上繪製的地圖通常色彩鮮豔,細節豐富,但成本高昂且製作耗時。

- 絹帛: 在古代中國,絲綢或麻布等絹帛材質也常被用於繪製地圖。這類地圖通常輕便、易於捲起攜帶,且能展現精緻的筆觸和色彩。

- 木板: 有些較大型的壁畫式地圖或用於展示的地圖,會直接繪製在打磨光滑的木板上。

- 紙張: 隨著造紙術從中國傳入西方並普及,紙張逐漸成為地圖製作的主流材料。紙張相對便宜、輕便,也更便於大量複製。

製作工藝上,古地圖則是一門結合了藝術與匠心的手工藝:

- 手繪: 這是最原始的製圖方式。製圖師憑藉經驗、測量數據和想像力,用筆墨顏料一筆一劃地繪製。許多手繪地圖色彩絢麗、裝飾華麗,本身就是一件藝術品。

- 木刻版畫: 隨著印刷術的發展,木刻成為一種重要的複製技術。地圖圖案被雕刻在木板上,然後塗墨印刷。這種方法成本相對較低,適合小批量生產,但線條不如手刻精細。

- 銅版雕刻: 文藝復興時期至19世紀,銅版雕刻(或稱蝕刻)成為最精密的製圖工藝。製圖師在銅版上用刻刀雕刻線條,或用酸液蝕刻圖案。這種方法能產生極其細膩、清晰的線條和豐富的層次感,非常適合表現地圖的複雜細節。印刷出來的地圖品質極高,是當時最先進的製圖技術。

這些工藝與現代地圖的製作方式截然不同。現代地圖大多透過數位化技術、電腦輔助製圖(CAD)、地理資訊系統(GIS)以及高精度印刷設備來完成。從衛星影像、航空測量到數據庫管理,整個流程高度自動化和標準化,強調的是效率、精準度和即時更新。古地圖的製作過程則更像是一場精雕細琢的藝術創作,每一張地圖都凝聚了製圖師的心血與智慧,這也是它們珍貴且獨特的原因。