古代一尺幾公分:揭秘中國歷代尺寸演變與精確換算

Table of Contents

古代一尺幾公分:探究跨越時空的度量衡奧秘

當我們談論中國古代的歷史文化時,常常會遇到各種度量單位,其中「尺」是最為常見的一個。然而,許多人對於「古代一尺究竟等於現代的幾公分?」這個問題,往往存在著單一且固定的答案的誤解。事實上,古代的「尺」並非一個恆定不變的數值,它的長度隨著朝代的更迭、地域的差異,甚至用途的不同,而不斷演變。

本文將帶您深入探討中國古代「尺」的發展歷程,解析各個主要朝代「尺」的實際長度,並闡明為何會出現這種多樣性,以及我們如何才能相對精確地進行換算。了解這些,不僅能幫助我們更好地理解歷史文獻、古代建築的宏偉,也能體會古人在度量衡制度上的智慧與挑戰。

「尺」的起源:從身體到標準化

「尺」作為長度單位,其概念的產生與人類自身息息相關。在遙遠的古代,人們最初會以身體部位作為衡量標準,例如手臂的長度、步長、手指的寬度等。其中,「腕尺」或「身尺」的概念,即將手臂伸開,從中指尖到肩部的長度,或從手腕到中指尖的長度,都曾作為原始的「尺」的依據。隨著社會的發展和生產的需要,這種非標準化的測量方式逐漸無法滿足需求,因此,建立一套相對統一的度量衡系統變得勢在必行。

早期的尺通常以竹、木、骨、象牙或銅等材料製成,並逐漸開始出現刻度。儘管如此,在秦朝以前,各諸侯國之間的「尺」長度仍然存在顯著差異,這對貿易往來和國家管理造成了不小的困擾。

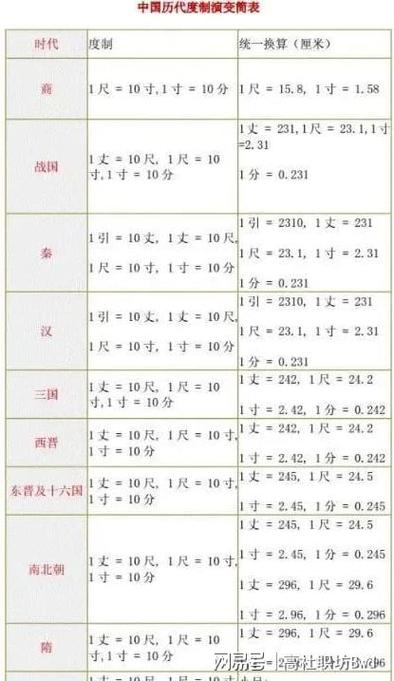

歷代「尺」的長度演變:詳細解析與公分換算

要回答「古代一尺幾公分」,我們必須分開來看待不同的歷史時期。以下列出中國主要朝代「尺」的概略長度與換算:

秦朝 (西元前221年 – 西元前207年):尺度的統一

- 長度:約 23.1 公分

- 特色:秦始皇統一六國後,也統一了度量衡,這對國家的管理和經濟發展具有深遠意義。秦尺的標準化,為後世各朝代的度量衡制度奠定了基礎。考古發現的秦代銅尺、鐵尺等文物,提供了精確的依據。

漢朝 (西元前206年 – 西元220年):沿襲與發展

- 長度:西漢初期約 23.09 公分;東漢約 23.75 公分。

- 特色:漢朝基本沿襲了秦代的尺制,但在不同時期和地區仍有細微變化。例如,用於建築的尺和用於測量土地的尺可能存在微小差異。漢代的尺長度相對穩定,對於研究漢代建築和器物提供了重要依據。

魏晉南北朝 (西元220年 – 西元589年):混亂與多元

- 長度:這一時期尺的長度變化較大,約在 24 公分至 26.5 公分之間。

- 特色:由於國家分裂,政權更迭頻繁,度量衡制度也相對混亂,各政權之間和地區內部都可能存在不同的標準。這使得對此時期尺的精確換算變得更為複雜,通常需要根據具體的文物或文獻出處來判斷。

隋唐時期 (西元581年 – 西元907年):兩種尺並存

-

長度:

- 大尺(又稱唐大尺、布帛尺、裁縫尺):約 30.7 公分

- 小尺(又稱唐小尺、量地尺、度田尺):約 24.6 公分

- 特色:隋唐是中國歷史上一個輝煌的時期,其尺制也具有代表性。這一時期出現了「大尺」和「小尺」兩種主要尺制並存的現象。大尺主要用於建築、布帛等商品交易,而小尺則多用於土地測量和天文儀器製作。這種分用途的尺制,反映了社會分工的精細化。

宋元時期 (西元960年 – 西元1368年):營造尺的出現

- 長度:宋代約 31.2 公分;元代約 31.2 公分至 31.6 公分。

- 特色:宋朝在度量衡方面承襲唐代,並有進一步發展。尤其是著名的《營造法式》一書中詳細記載了宋代的建築尺寸標準,其所用的「宋尺」約為31.2公分,對後世建築產生了深遠影響。元代基本上沿用了宋尺的標準。

明清時期 (西元1368年 – 西元1912年):相對穩定與接近現代

- 長度:明代約 31.1 公分至 31.8 公分;清代約 31.1 公分至 35.5 公分(清代存在多種尺,如裁衣尺、量地尺、營造尺等,其中營造尺較常見,約31.9公分)。

- 特色:明清兩代的尺長度相對穩定,且更接近現代我們所理解的「一尺」概念(約33.33公分或30公分)。但仍需注意,明清時期依舊存在多種「尺」,例如「裁衣尺」(約35.5公分)、「魯班尺」(約46公分,用於風水建築)、「工部尺」(約31.9公分)等,其用途和長度都有區別。清末隨著西方度量衡的傳入,傳統尺制也開始面臨變革。

重要提示:上述數據為經過考古實證和文獻考證的概略平均值。在實際歷史研究中,由於特定地域、特殊用途甚至個體製造差異,仍然可能存在微小的偏差。因此,在進行嚴謹的歷史研究時,建議參考更為專業的度量衡史資料。

為何「尺」的長度會不斷變化?

理解「古代一尺幾公分」的複雜性,關鍵在於認識其變化背後的原因:

- 缺乏絕對標準器:古代沒有國際公制的「米原器」或「公斤原器」這種精確的、不易變形的標準器。尺的標準多依賴於朝廷頒佈的實物,但實物在製作、保存過程中可能產生誤差,且難以全國統一校準。

- 朝代更迭與新政權的建立:每當一個新王朝建立,統治者為了彰顯新氣象,並強化中央集權,往往會重新制定度量衡標準,甚至會調整尺的長度。這是一種政治宣示,也是經濟管理的需求。

- 不同用途的需求:正如隋唐時期的「大尺」和「小尺」所體現的,不同行業對測量精度的需求不同。建築、土地測量、紡織、服裝製作等,可能都有其習慣使用的「尺」,久而久之便形成了多種尺並存的局面。

- 地域差異與地方習慣:即使在同一朝代,由於交通不便和地方自治的影響,不同地區也可能存在各自習慣的尺長度。這在國家分裂時期尤其明顯。

- 材料與工藝的限制:早期尺的製作材料和工藝水平有限,難以保證每一把尺的絕對一致性。隨著冶金技術和精密製造的發展,尺的精確度才逐漸提高。

如何精確換算古代尺寸?

對於普通讀者而言,了解「古代一尺幾公分」的概略值足以。但對於歷史學家、考古學家或建築研究者來說,精確換算至關重要。這通常依賴於:

- 考古出土文物:最為可靠的依據是考古現場出土的帶有刻度的尺、度量衡器,或是有明確標註尺寸的建築構件、器物等。

- 歷史文獻記載:許多史書、地方志、典章制度中會詳細記載度量衡的標準和變化,例如《漢書·律曆志》、《宋史·食貨志》、《營造法式》等。

- 專門研究成果:許多學者對中國度量衡史進行了深入研究,他們會根據大量史料和實物證據,推算出相對精確的換算值。這些研究成果是可靠的參考。

了解古代尺寸的現代意義

掌握「古代一尺幾公分」的知識,絕非僅是滿足好奇心,它具有重要的現代意義:

- 準確理解歷史文獻:當閱讀古籍中描述建築、土地、器物尺寸的內容時,如果沒有正確的尺長概念,可能會導致對歷史場景的嚴重誤判。例如,秦始皇陵兵馬俑的高度、長城的規模等,都需依據當時的尺長來判斷。

- 欣賞古代建築與工程:了解古代工匠所使用的「尺」,能讓我們更真切地體會到古人在建築設計、工程施工上的精妙與宏偉。例如,故宮、天壇的建造尺寸,都精確地體現了明清工部尺的應用。

- 還原歷史場景:在歷史影視劇、博物館展陳、歷史復原項目中,準確的度量衡換算能夠幫助我們更真實地呈現古代的生活場景和物品原貌。

- 研究與保護:對於文物修復、古蹟測繪等工作,精確地掌握原始尺寸,是進行科學保護和研究的基礎。

結語

「古代一尺幾公分?」這個看似簡單的問題,實則引導我們進入了一段複雜而迷人的歷史旅程。它揭示了中國古代度量衡制度的演變,不僅反映了不同朝代的政治、經濟、技術水平,也承載著古人對秩序、標準的追求。

下次當您在歷史文獻中遇到「尺」這個單位時,不妨多想一層,它是哪個朝代的尺?是用於何種目的?這份探究精神,將會讓您對歷史的理解更為深入和具體。

常見問題(FAQ)

Q1: 古代一尺有沒有一個固定不變的公分數值?

A: 沒有。古代一尺的長度並非固定不變,它會隨著朝代更迭、地域差異以及具體用途(如建築用尺、量地用尺、裁衣用尺等)而有所不同。因此,要確定古代一尺的公分值,必須明確其所屬的朝代和具體用途。

Q2: 我們如何知道古代尺的精確長度?

A: 我們主要通過兩種方式來確定古代尺的精確長度:一是考古出土的實物尺子或帶有明確尺寸標記的文物,這些是直接的證據;二是歷史文獻中的詳細記載,如各朝代的度量衡制度條例、工程規範等。結合這兩方面的資料,學者們通過嚴謹考證,才能得出相對準確的換算值。

Q3: 為何同一朝代也會有不同長度的「尺」?

A: 同一朝代存在不同長度的「尺」,主要原因在於用途上的區分。例如,唐朝有「大尺」和「小尺」,大尺主要用於布帛買賣、建築工程,而小尺則用於土地測量和一些精密儀器。這是為了適應不同行業和生產活動對測量精度與習慣的需求。

Q4: 如果我看到一部古裝劇,演員說「十尺高」,我該如何判斷它大概是多高?

A: 這需要根據該古裝劇所設定的朝代來判斷。如果劇中沒有明確指出朝代,通常我們可以根據該劇的服裝、道具、建築風格等線索,大致判斷其所處的歷史時期。例如,如果是秦漢背景,十尺約為 230 公分;如果是明清背景,則可能接近 310~320 公分。雖然只是估算,但會比盲目套用單一數值要準確得多。