古人怎麼知道時間:從日出日落到精巧計時器的演進史

Table of Contents

古人怎麼知道時間:探索遠古計時的奧秘

在現代社會,我們對時間的掌握精確到秒,手錶、手機、電腦螢幕隨時提供準確的時刻。然而,回到沒有精密儀器的古代,古人怎麼知道時間呢?這個問題的答案遠比想像中豐富而充滿智慧。從觀察自然現象,到發明各式各樣的巧妙工具,古人對時間的探索與測量,不僅是為了生活的便利,更是文明發展的重要基石。本文將深入探討古人如何運用智慧,一步步揭開時間的神秘面紗。

自然的饋贈:觀察天地運行

最原始的計時方式,莫過於對大自然的仔細觀察。太陽、月亮和星辰的規律運動,為古人提供了最初的時間標尺。

太陽:最古老的時鐘

太陽是古人最重要的時間參考點。

-

日出與日落:區分晝夜

最基本的時間概念便是晝夜的交替。太陽從東方升起代表一天的開始,西方落下則宣告黑夜的降臨。這種顯而易見的循環,構成了古人日常作息的基礎,影響著他們的農耕、狩獵和社會活動。

-

日影:時間的刻度

陽光投射下的影子,為古人提供了更為精細的計時方式。

-

立竿測影:

在平坦的地面上垂直豎立一根竿子(稱為「圭」或「表」),觀察其影子的長度和方向變化。影子最短時通常代表正午,影子的方位則指示著東西南北。這被認為是日晷的前身,也是中國古代天文學和曆法制定的重要依據。通過長期觀察影子的變化,古人甚至能推算出一年中的冬至、夏至等節氣。

-

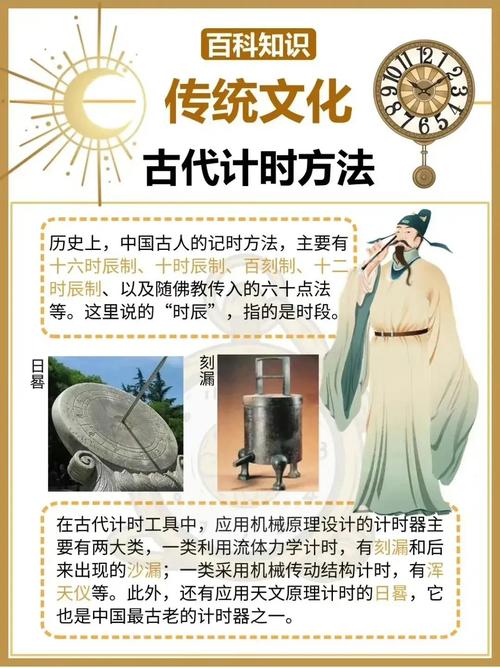

日晷:時間的藝術品

日晷(音同「軌」)是利用太陽影子的長度和方向變化來計時的儀器,是古人智慧的結晶。它通常由一個刻有時間刻度的盤面和一個投射影子的指標(稱為「晷針」或「指針」)組成。

-

赤道式日晷:

盤面與地球赤道平行,晷針指向地軸,一年四季皆可使用,廣泛應用於中國古代。

-

水平式日晷與垂直式日晷:

盤面分別為水平或垂直,常見於西方。

日晷的發明讓時間的量化從「白天」進一步細分到「時辰」,大大提升了時間的精確度。然而,日晷也有其局限性,例如在陰天、雨天或夜晚無法使用。

-

赤道式日晷:

-

立竿測影:

月亮與星辰:夜空的指引

當太陽落下後,月亮和星辰則成為古人夜間的計時參考。

-

月相:月份的標誌

月亮的盈虧變化(新月、上弦月、滿月、下弦月)週期約為29.5天,古人據此制定了陰曆(或稱太陰曆),將一個月定義為從一個新月到下一個新月的時間。這對農耕社會尤為重要,因為月相與潮汐和某些農作物生長週期相關。

-

星辰:夜間的航標與季節標誌

夜空中特定星體(如北極星)的相對位置,以及星座的升起與落下,雖然無法提供精確的「小時」概念,但卻能幫助古人判斷大致的時間和季節,對於導航(例如海上航行)和農業活動(例如判斷播種和收穫季節)至關重要。例如,中國古代通過觀察「斗轉星移」來判斷季節的更替。

智慧的結晶:人造計時工具

為了克服自然計時方式的局限性,古人憑藉其卓越的智慧和創造力,發明了多種人造計時工具,將時間的測量推向新的高度。

水鐘:滴水穿石的精準

水鐘,又稱「漏刻」或「滴漏」,是古代世界應用最廣泛、最為精密的計時工具之一,尤其適合夜間或陰雨天使用。

-

基本原理:

水鐘通常利用水滴從一個容器流向另一個容器的速度來計量時間。

-

出水型漏刻:

一個裝滿水的容器底部有小孔,水會均勻地流出。容器內壁刻有標記,隨著水位的下降,就能判斷時間。常見於埃及。

-

入水型漏刻:

一個空容器浮在水中,或有小孔讓水緩慢流入。隨著水量的增加,容器上升或內部浮標上升,顯示時間。中國古代的「銅壺滴漏」多屬於此類,系統通常更為複雜,包含多個水壺層層相漏,以確保水壓穩定,計時更為精確。

-

出水型漏刻:

-

水鐘的優點:

不受天氣影響,夜間也能使用,並且能夠提供比日晷更精細的時間劃分。古羅馬和中國在水鐘的設計和改進上達到了極高的水平。中國古代的水鐘甚至發展出齒輪傳動機構,與天文儀器結合,成為水運儀象台的一部分,這在機械鐘錶出現之前可謂是頂級科技。

-

水鐘的挑戰:

水流速度受溫度、水壓、孔洞堵塞等因素影響,導致精確度難以保持。需要專人看守和校準。

沙漏:流逝的時光

沙漏(或稱沙鐘)是另一種重要的計時工具,其原理與水鐘類似,但將水替換為細沙,通過沙子在兩個相連玻璃球間的流動來計時。

-

工作方式:

兩個玻璃球之間有一個狹窄的頸部。將沙漏倒置後,沙子會以相對恆定的速度從上方球體流入下方球體。當所有沙子流盡,便代表一個預設的時間段(例如一小時)。

-

沙漏的優勢:

相較於水鐘,沙漏不易受溫度影響,體積小巧便於攜帶,且不需要頻繁加水。這使得它在海上航行、教堂布道以及家庭日常計時中廣受歡迎。

-

沙漏的局限:

它的主要缺點是只能計量固定的時間段,時間一到就需要手動翻轉重置,無法像日晷或水鐘那樣持續指示時間。

火鐘與香篆:燃燒的計時

利用物質燃燒的速度來計時,也是古人巧妙的創意。

-

火鐘:

最簡單的火鐘是標有刻度的蠟燭。蠟燭點燃後,隨著燃燒長度的減少,便能判斷時間的流逝。這種方法在歐洲和一些東方國家被使用,尤其是在夜間。類似的還有油燈,通過觀察油位下降或燃料消耗來判時。

-

香篆:

在東方,尤其是中國,發展出精巧的香篆(或稱香鐘)。它通常由一種特別配製的香粉製成,這些香粉被壓製成蜿蜒曲折的軌跡,或是在一個盤子上鋪成特定的圖案,並在軌跡上放置不同的標記或小球。點燃香篆後,香灰會均勻地燃燒,當火線到達某個標記時,便代表特定的時間點。有些香篆甚至能通過連接的小球掉落,發出聲響來提醒時間。香篆的燃燒速度相對穩定,且香氣宜人,常被用於寺廟、書房或冥想時段的計時。

繩結與標記:簡易的記錄

在更為簡樸的社會中,古人也會使用一些簡單的方法來記錄時間的流逝,儘管這些方法通常不具備精確的計時功能,但能幫助他們追蹤日數或事件的間隔。

-

繩結:

例如印加文明的「結繩記事」,雖然主要用於記錄數字和信息,但也可以用於標記日數或事件發生後的日子。每過一天,就打一個結,類似於我們現在的日曆。

-

刻痕與標記:

在骨頭、木頭或石頭上刻畫標記,每過一天或一個週期就增加一道刻痕,這也是一種非常古老的計數時間的方式,尤其在沒有書寫系統的文化中普遍存在。

時間的應用與意義

古人對時間的探索與測量,不僅僅是技術上的進步,更深刻地影響了他們的社會、文化與信仰。

-

農業與曆法:

精確的時間測量對農業社會至關重要。古人需要知道何時播種、何時收穫,這促成了曆法的發展。無論是太陽曆(如古埃及曆)還是陰陽合曆(如中國農曆),都旨在根據天象規律來指導農事,確保社會的穩定與繁榮。

-

宗教與儀式:

許多宗教儀式和節日都與特定的時間點相關聯,如日月崇拜、季節更替的慶典等。時間的計量為這些儀式的準時舉行提供了依據。

-

城市生活與管理:

隨著城市的興起,人們的作息和公共活動需要更加同步。水鐘等計時工具被用於政府機構、市場開放和城門啟閉等公共時間管理。

從最初仰賴太陽的影子,到發展出精巧的水鐘、沙漏和香篆,古人對於時間的感知和測量,展現了人類無與倫比的智慧和適應能力。雖然他們的工具不如現代鐘錶精準,但這些早期計時器的發明,不僅滿足了當時社會的需求,更為後世機械計時技術的發展奠定了基礎。古人怎麼知道時間這個問題的答案,不僅是一段科技史,更是一段關於人類如何理解、掌握並融入宇宙韻律的文明史詩。

常見問題(FAQ)

如何判斷古人最早是透過什麼方式知道時間的?

古人最早判斷時間的方式是透過觀察自然現象,尤其是太陽的運動。日出、日落標誌著晝夜交替,而太陽影子的長度和方向變化則提供了更精細的時間判斷,例如判斷正午和不同時辰。這些觀察是日晷等計時工具的基礎。

為何水鐘在古代特別重要?它比日晷有什麼優勢?

水鐘在古代特別重要,因為它克服了日晷的主要限制。日晷依賴陽光,在陰天、雨天或夜晚無法使用,而水鐘則不受天氣和晝夜影響,能夠全天候持續計時,為古人提供了更可靠、更精確的時間參考,特別適用於城市管理和夜間活動。

古人如何利用月亮來知道時間?

古人主要利用月亮的盈虧變化(月相)來知道時間。月相週期大約為29.5天,古人據此將一個月定義為從一個新月到下一個新月的時間,形成了陰曆。這對農耕社會和宗教節日的制定非常重要,用來判斷月份和季節。

沙漏在古代主要用於哪些場合?它的局限性是什麼?

沙漏在古代主要用於需要計量固定時間段的場合,例如海上航行(用於計時船隻航行距離)、教堂布道(限制講道時間)以及廚房烹飪等。它的主要局限性是只能計量預設的固定時間長度(如一小時),時間一到就需要手動翻轉重置,無法像日晷或水鐘那樣持續指示當前時間。

古人知道時間的能力對他們的社會發展有何影響?

古人知道時間的能力對社會發展產生了深遠影響。首先,它促進了曆法的制定,對農業生產至關重要。其次,它有助於規範社會活動和宗教儀式,提高效率和秩序。最後,對時間的精確測量也推動了天文學和數學的發展,為人類文明的進步奠定了基礎。