反射動作可以練習嗎?深度解析反射弧、學習機制與快速反應力訓練

「哎呀,真是手腳慢半拍!」小明最近在打籃球時,常常覺得自己反應跟不上隊友,不管是接球、抄截還是防守,總慢了那麼零點幾秒,讓他不禁納悶:「是不是我的反射動作太遲鈍了?反射動作可以練習嗎?如果可以,我又該怎麼練,才能讓自己變得更敏捷呢?」這可不是小明一個人的疑問,相信許多人都曾有過類似的困惑,想知道這種與生俱來的生理反應,到底能不能透過後天的努力來改變呢?

話不多說,先給大家一個精確明確的答案:純粹的反射動作,例如膝跳反應、瞳孔對光反應等,這些由反射弧直接調控、不經大腦意識的「生理反射」,本身是難以透過刻意練習來加速或改變其本質的。它們是我們神經系統為了生存而建立的「捷徑」,速度已達到生理極限。然而,我們日常生活或運動競技中,絕大多數被我們稱作「反應快慢」的,其實並非純粹的反射動作,而是一種涉及感官感知、大腦判斷、以及運動執行等一系列複雜過程的「反應力」。這種「反應力」或「反應速度」,不僅可以練習,而且透過系統性、科學化的訓練,可以獲得顯著的提升!

Table of Contents

純粹反射動作的奧秘:天生的神經「捷徑」

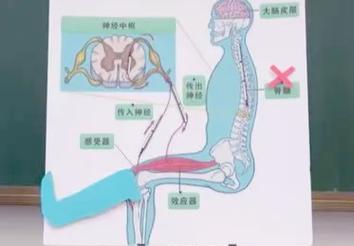

要了解反射動作可以練習嗎這個問題,我們首先得搞清楚什麼是「反射動作」。在醫學和生物學上,反射動作(Reflex Action)指的是一種不自主的、快速的、規律性的身體反應,通常是為了保護身體免受傷害,或是維持生理平衡而存在。最典型的例子就是醫生用小槌敲擊膝蓋時,小腿會不自覺地彈起,這就是所謂的「膝跳反應」;還有當我們的手不小心碰到燙的東西時,會立刻縮回來,這就是「縮手反射」。

這些純粹的反射動作,其運作路徑非常特別,我們稱之為「反射弧」。它通常只涉及三部分:

- 感覺神經元(Sensory Neuron): 負責接收外界刺激,例如熱、痛、壓力等。

- 中間神經元(Interneuron,在某些反射弧中可能省略): 負責將感覺神經元的訊號傳遞給運動神經元。

- 運動神經元(Motor Neuron): 負責將指令傳達給肌肉,使其收縮或放鬆。

這整個過程,通常不會經過大腦的意識皮層,而是直接在脊髓層面完成。這就像是為了追求極致的速度,神經系統設計了一個「直達車」,跳過了需要思考、判斷的「中央車站」(大腦)。正因為這種「直達車」的特性,它們的反應速度已經被生理機制固定,要再「練」得更快,幾乎是不可能的任務。

「反射動作」與「反應力」:一字之差,天壤之別

那麼,既然純粹的反射動作不能練習嗎,為什麼我們還是覺得有人的「反應」就是比別人快呢?這就得區分「反射動作」與「反應力」(Reaction Time)這兩個概念了。

前面提過的膝跳、縮手,那是真正的反射。但當我們說一個拳擊手閃躲對手出拳很快,或者一位賽車手在緊急情況下踩煞車的時機精準,這些就不是單純的反射了。這些情境下的「快」,其實指的是「反應力」。

「反應力」是一個更為複雜的認知與運動過程,它至少包含了以下幾個關鍵環節:

- 感知(Perception): 大腦接收並解讀來自感官的資訊,例如看到對手的動作、聽到指令、感覺到球的來向。

- 判斷與決策(Cognition & Decision-making): 大腦根據感知到的資訊,快速評估情境,並做出最佳應對策略。這包含了預測、記憶提取、風險評估等複雜的心智活動。

- 運動執行(Motor Execution): 大腦發出指令,透過神經系統驅動肌肉,完成預期的動作。

這三個環節中的任何一個,都可能成為反應速度的瓶頸。而好消息是,這三個環節,每一個都可以透過科學訓練來優化!這也正是「反射動作可以練習嗎?」這個問題在實務上之所以會得到肯定答案的根本原因。

提升反應力的神經學基礎:大腦的可塑性與學習機制

說到這裡,你可能會好奇,為什麼大腦的「反應力」可以被訓練呢?這就要歸功於我們大腦一項了不起的特性——「神經可塑性」(Neural Plasticity)。簡單來說,神經可塑性就是大腦能夠根據經驗和學習不斷地重組、適應、改變其結構和功能的能力。每次我們學習新技能、重複練習,大腦中的神經元之間就會建立新的連結,或是強化已有的連結,這讓資訊傳遞更有效率。

具體來說,以下幾個機制在反應力訓練中扮演著關鍵角色:

- 髓鞘化(Myelination)的增強: 神經纖維外圍有一層髓鞘,就像電線的絕緣層。髓鞘越厚,神經訊號傳導的速度就越快。透過重複練習,大腦會增加相關神經通路的髓鞘化程度,進而提升反應速度。

- 突觸效能的優化: 神經元之間透過突觸進行交流。反覆的練習能使突觸的傳遞效率更高,訊號在神經元之間「跳躍」得更快。

- 運動程式的形成(Motor Program): 當我們重複執行某個動作時,大腦會逐漸將這個動作的執行細節打包成一個「運動程式」。就像電腦程式一樣,一旦啟動,就能自動且流暢地完成一連串動作,無需每次都重新「思考」每一個步驟。這大大減少了執行時間,讓反應看起來更快。

- 預期與模式識別的提升: 經驗豐富的運動員或專業人士,能夠更快地辨識出環境中的特定模式,並預測接下來可能發生的事情。這種「預期能力」讓他們能提前做好準備,縮短了從感知到反應的時間。例如,網球選手在對手擊球瞬間就能判斷球的落點和旋轉,這不是反射,是經驗積累出的精準預判。

- 注意力與專注力的提升: 良好的專注力能夠幫助我們過濾掉不相關的資訊,更有效地捕捉到關鍵刺激,減少反應時間。

所以,當我們在討論「反射動作可以練習嗎」時,其實更多的是在探討如何利用這些神經可塑性機制,來優化我們的「反應力系統」。

系統性訓練提升「反應力」的具體方法與步驟

既然「反應力」可以練,那要怎麼練呢?這可不是隨便跑跑步就能搞定的,它需要有針對性、有計畫的訓練。以下是一些有效提升反應力的具體方法與步驟:

1. 重複性專項訓練 (Repetitive Drills)

這是最基礎也最重要的方法。針對你需要提升反應力的特定情境,進行大量且重複的練習,讓相關的運動程式在大腦中固化。這不僅能強化神經通路,也能讓肌肉記憶更深刻。

- 運動領域: 棒球打擊手不斷練習揮棒,足球守門員反覆練習撲球,羽毛球選手針對不同球路進行反應訓練。這些都是在模擬真實情境下的快速反應。

- 生活應用: 學習彈奏樂器、打字、玩節奏遊戲,這些都需要快速的手眼協調和反應。重複的練習會讓你的手指和大腦形成更快的連結。

- 小撇步: 練習時,可以稍微加快節奏,或者增加變數,讓自己適應更高強度的刺激,但要確保動作正確,避免養成錯誤習慣。

2. 情境模擬訓練 (Simulation Training)

這種方法旨在創造與實際應用場景高度相似的環境,讓你身臨其境地練習反應。這比單純的重複性訓練更有效,因為它能鍛鍊你在複雜、動態環境下的決策能力。

- 高科技模擬器: 飛行員、賽車手會使用高度擬真的模擬器來練習緊急應變和快速決策。

- 實戰演練: 消防員、特警部隊會進行各種情境演練,模擬火災現場、人質挾持等高壓環境,訓練他們的判斷力和反應速度。

- 運動模擬: 利用發球機模擬對手不同速度、旋轉的球,或者與水平相近的夥伴進行對練,刻意創造快速攻防的局面。

3. 認知決策訓練 (Cognitive Decision-Making Drills)

反應速度不僅是身體的快慢,更是大腦「思考」的快慢。因此,專門訓練大腦的判斷和決策能力,對於提升反應力至關重要。

- 視覺刺激訓練: 利用反應燈、反應墊等器材,讓你在不同顏色的燈亮起時,快速做出相應的動作。這可以訓練你的視覺捕捉速度和顏色識別能力。

- 壓力下決策訓練: 在時間壓力、資訊不完全的情況下,強迫自己快速做出選擇。例如,在球類運動中,教練可以要求你在接到球的1秒內決定傳球方向。

- 多任務處理訓練: 同時進行多個需要快速反應的任務,例如邊聽指令邊完成手部動作,這有助於提升大腦的處理能力和資源分配效率。

4. 體能與專注力訓練 (Physical & Focus Training)

強健的體魄是快速反應的基礎,而高度的專注力則是精準反應的保證。

- 爆發力訓練: 透過跳箱、衝刺跑等訓練,提升肌肉的爆發力,讓你在需要快速啟動時能瞬間發力。

- 敏捷性訓練: 透過繩梯、敏捷錐等工具,練習快速變向、急停急起的能力,這直接關係到身體的協調性和反應速度。

- 核心肌群訓練: 強壯的核心肌群能提供穩定的支撐,讓你更有效地發力,並在快速移動中保持平衡。

- 冥想與正念: 定期的冥想練習可以幫助提升專注力、降低焦慮,讓你在關鍵時刻能更集中精神,做出最佳反應。

5. 回饋與分析 (Feedback & Analysis)

訓練不是盲目地重複,而是有目的、有反饋的過程。透過記錄、回放和專業指導,你可以更清楚地看到自己的進步,並找出需要改進的地方。

- 影片分析: 錄下自己的訓練或比賽過程,慢動作回放,分析自己的反應時間、動作細節,找出哪一步出現了延遲。

- 數據追蹤: 利用專業設備(如反應時間測試儀)或APP記錄反應數據,量化你的進步。

- 教練指導: 專業教練能從旁觀察並給予建設性意見,指出你可能沒有意識到的問題,並提供個人化的訓練建議。

我的觀察與經驗談:反應力訓練的實戰應用

在我自己的運動生涯中,特別是在打桌球的時候,對於「反射動作可以練習嗎」這個問題,我有著非常深刻的體會。桌球就是一個極度考驗反應速度的運動,球速快到你根本來不及思考,很多時候都得靠所謂的「本能反應」。但這種「本能」,其實就是透過千百萬次的練習,將複雜的擊球判斷與動作執行,簡化成大腦能夠瞬間啟動的「運動程式」。

記得剛開始學桌球時,常常覺得球拍跟不上球速,對方的快攻就直接穿透了。那時候教練並沒有要我「練反射」,而是讓我反覆練習單一技術,比如正手攻球。一開始很枯燥,但隨著練習次數增加,我發現我不再需要看清楚球的每一個細節才能回擊,很多時候,我只是看一眼球的來向和弧線,身體就已經開始移動、球拍已經準備到位了。這就是大腦在「預測」和「模式識別」上取得了進步。

更進一步,當我開始進行對抗訓練時,教練會刻意打出各種刁鑽的球路,有時候讓我猜不到,有時候讓我快速移動。這其實就是在訓練我的認知決策能力,讓我學會在高速、多變的壓力下,快速判斷並做出正確的回應。這種訓練不是純粹地增強生理反應,而是在提升我的「反應鏈」整體效率。

所以,我的經驗是,如果你想讓自己「反應更快」,與其糾結於「反射動作可以練習嗎」這種純生理層面的問題,不如把重心放在如何系統性地提升你的「反應力」上。那種看似「反射」的敏捷,往往是長期刻意練習的結果。

專家見解與研究數據:科學如何支持反應力訓練

現代神經科學和運動心理學的研究,也明確支持「反應力」可以透過訓練顯著提升的觀點。許多研究都使用了先進的神經影像技術,如功能性磁共振成像(fMRI),來觀察訓練前後大腦活動的變化。

例如,針對專業運動員的研究發現,他們的大腦在處理運動相關刺激時,激活的腦區與普通人有所不同,且信息處理速度更快。這並非因為他們天生反射弧就更短,而是因為長期的專業訓練重塑了他們的大腦神經網路。

著名的認知心理學家安德斯·艾瑞克森(Anders Ericsson)提出的「刻意練習」(Deliberate Practice)理論,就非常強調透過有目標、有反饋、且超出當前能力範圍的練習,來持續提升技能。這同樣適用於反應力的訓練。他指出,專家級的表現並非來自天賦異稟的「反射」,而是來自經年累月的刻意訓練,這使得他們能更快地辨識模式、更快地做出決策,並更流暢地執行動作。

此外,一些研究也顯示,長期從事需要高度反應力的職業,如外科醫生、戰鬥機飛行員等,他們的大腦在某些方面的結構和功能會發生適應性變化,這些變化有助於他們在高速、高壓環境下保持出色的反應能力。

這些科學證據都指向同一個結論:雖然我們無法改變天生的反射弧速度,但透過針對性的訓練,我們可以顯著優化從感知到執行整個「反應鏈條」的效率,讓我們在實際生活中展現出更快的「反應力」。

常見問題與深度解析

反射與反應時間有何不同?

這是個非常重要的區別。簡單來說:

- 反射(Reflex): 是一種不經大腦意識控制、由反射弧(通常只到脊髓)直接完成的生理反應。它的速度極快,固定不變,旨在保護身體。例如:膝跳反應、瞳孔縮小以應對強光。這種是「生理性」的、幾乎無法透過後天練習加速的。

- 反應時間(Reaction Time): 是一種涉及感官感知(看到、聽到、感覺到)、大腦資訊處理與決策、以及身體運動執行的「心理生理過程」。它需要大腦的參與和意識的判斷。例如:聽到槍聲後起跑、看到紅燈立刻踩剎車、擊球手判斷球的落點並揮棒。這種是「認知性」的、可以透過系統性練習顯著提升的。

許多人所說的「反射快慢」,其實指的都是「反應時間」的長短。而我們在運動、開車、玩遊戲中追求的「快」,也都是在縮短反應時間。

提升反應力需要多長時間?

這個問題沒有標準答案,因為它取決於多重因素:

- 起點能力: 原本的反應力基礎如何。

- 訓練頻率與強度: 投入的時間和精力越多,效果可能越快顯現。

- 訓練方法: 是否採用了科學、有針對性的方法。

- 個體差異: 每個人對訓練的反應速度不同。

不過,一般來說,只要能持之以恆地進行有針對性的訓練,通常在數週到數個月內就能看到初步的進步。例如,專業運動員在休賽期進行反應力訓練,通常能在一個訓練週期(幾個月)內達到顯著的提升。對於普通人來說,即使是每天只花10-15分鐘進行簡單的反應力遊戲或練習,長期下來也能感受到差異。

重要的是,提升反應力是一個持續的過程,就像學習其他技能一樣,一旦停止練習,效果可能會逐漸減退。因此,將反應力訓練融入日常生活或運動習慣中,才是長久之計。

年齡會影響反應力訓練的效果嗎?

會,但並非絕對。一般來說,人的反應時間在20歲出頭達到巔峰,之後會隨著年齡增長而逐漸變慢,這主要是因為神經傳導速度減緩、感官功能退化以及認知處理速度下降等生理因素造成的。

然而,這並不意味著年長者無法提升反應力。研究表明,即使是老年人,透過持續的認知訓練和體能活動,也能夠在一定程度上減緩反應力下降的速度,甚至在某些方面有所改善。例如,參與需要快速決策的腦力遊戲、舞蹈、太極拳等,都能刺激大腦,維持或提升反應靈敏度。

年輕人則有更大的潛力去發掘和提升自己的反應力極限。他們的神經系統可塑性更強,恢復能力也更好,能夠承受更高強度的訓練。

總之,年齡雖然是影響因素,但無論哪個年齡層,只要透過適當且持續的訓練,都能夠提升或維持較好的反應能力。

飲食或生活習慣會影響反應力嗎?

絕對會!我們的身體和大腦是一個整體,健康的生活習慣對於維持最佳反應力至關重要。

- 睡眠: 充足且高品質的睡眠對於大腦的恢復和功能至關重要。睡眠不足會導致注意力不集中、決策速度變慢、判斷力下降,直接影響反應力。

- 營養: 大腦需要均衡的營養來維持正常運作。特別是富含Omega-3脂肪酸、抗氧化劑、維生素B群的食物,有助於保護神經細胞、提升認知功能。高糖、高脂肪的飲食則可能導致能量波動,影響專注力。

- 水分: 脫水會影響血液循環和神經傳導,進而降低認知表現和反應速度。保持充足的水分攝入非常重要。

- 運動: 除了專項的反應力訓練,規律的全身性運動也能促進血液循環,為大腦提供更多氧氣和營養,提升整體認知功能,包括反應力。

- 壓力: 長期壓力會導致皮質醇等壓力荷爾蒙升高,對大腦功能產生負面影響,包括記憶力、專注力和反應速度。學習有效的壓力管理技巧,如冥想、深呼吸、休息等,有助於維持良好的反應狀態。

因此,如果你希望自己的反應力保持在最佳狀態,除了針對性的訓練,也千萬不能忽視這些基礎的健康生活習慣。

壓力與情緒對反應力訓練有何影響?

壓力與情緒對反應力有著雙面影響,既可以是助力,也可以是阻力。

- 積極影響(適度壓力與興奮): 在適度的壓力或興奮狀態下,我們的身體會分泌腎上腺素等物質,這會提高我們的警覺性、注意力,並加速心率和血液循環,讓身體處於一種「戰鬥或逃跑」的高度備戰狀態。在這種狀態下,短時間內的反應速度可能會加快。例如,運動員在比賽中,腎上腺素的激發有助於他們做出更快的反應。

- 消極影響(過度壓力與負面情緒): 長期或過度的壓力,以及焦慮、恐懼、沮喪等負面情緒,會對大腦產生顯著的負面影響。

- 注意力分散: 壓力會導致思緒混亂,難以集中注意力在當前的任務上,這會延長反應時間。

- 決策遲鈍: 在高壓下,大腦前額葉皮層的功能可能受損,導致判斷力下降,做出錯誤或遲緩的決策。

- 肌肉緊張: 焦慮和壓力會導致肌肉不自覺地緊張,影響動作的流暢性和速度。

- 睡眠質量下降: 前面提到,睡眠不足直接影響反應力,而壓力是導致失眠的常見原因。

因此,在進行反應力訓練時,學會管理情緒和壓力至關重要。保持積極的心態、適度的興奮,同時避免過度的焦慮和壓力,才能讓訓練效果達到最佳。