剖腹產會子宮下垂嗎:深度解析剖腹產與子宮脫垂的關係、風險、預防及術後照護

Table of Contents

剖腹產真的能避免子宮下垂嗎?一次釐清常見迷思

許多準媽媽在選擇生產方式時,除了考量胎兒安全、產程疼痛等因素外,也常會關心對自身身體長遠的影響,其中一個熱門且充滿迷思的問題就是:「剖腹產會子宮下垂嗎?」、「剖腹產是不是就不會子宮下垂了?」

答案是:剖腹產確實可能降低因「陰道分娩」對骨盆底肌肉造成的直接創傷,進而降低部分子宮下垂的風險,但它並不能完全杜絕子宮下垂的發生。 實際上,導致子宮下垂的因素眾多,懷孕本身就是一個重要的危險因子,而剖腹產僅是生產方式的一種,無法完全抵消懷孕過程對骨盆底結構的影響。

本文將深入剖析剖腹產與子宮下垂的真實關係,探討其他導致子宮下垂的風險因子,並提供有效的預防及術後照護建議,幫助您更全面地了解這個議題。

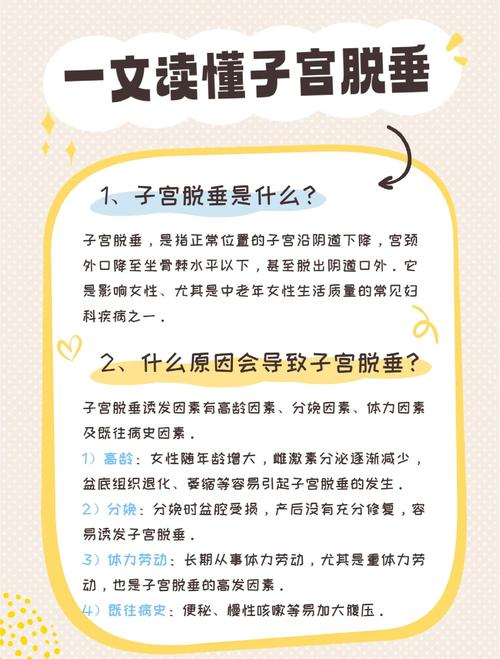

什麼是子宮下垂(子宮脫垂)?

子宮下垂,醫學上稱為「子宮脫垂」(Uterine Prolapse),是指子宮從其正常位置向下移位,甚至脫出陰道口。我們的骨盆腔內有韌帶、肌肉和結締組織構成的「骨盆底支持系統」,它們就像一張吊床,支撐著膀胱、子宮、直腸等器官。當這些支持組織因各種原因變得鬆弛或受損時,就可能導致器官下垂。

子宮下垂的常見症狀

子宮下垂的症狀因其嚴重程度而異,初期可能不明顯,但隨著下垂程度加劇,症狀會逐漸顯現,影響日常生活品質:

- 陰道內或外有下墜感: 感覺有東西往下掉,或陰道口有異物感、壓迫感。

- 腰痠背痛: 特別是在久站或勞動後症狀加劇。

- 頻尿、尿失禁: 骨盆底肌肉無力影響膀胱功能,可能在咳嗽、打噴嚏、大笑時漏尿。

- 排便困難: 直腸也可能同時下垂,導致排便不順或需用手輔助。

- 性交不適或困難: 感覺陰道鬆弛、摩擦,甚至疼痛。

- 可觸摸到陰道口有突出物: 嚴重時子宮頸或部分子宮體會脫出陰道口外。

- 反覆泌尿道感染: 因排尿不完全導致細菌滋生。

子宮下垂的嚴重程度分級

通常依據子宮下垂的程度分為四級:

- 第一級(輕度脫垂): 子宮頸下垂到陰道中段,但仍在陰道內。

- 第二級(中度脫垂): 子宮頸下垂到陰道口,可在陰道口外觸摸到。

- 第三級(重度脫垂): 子宮頸及部分子宮體已脫出陰道口外。

- 第四級(完全脫垂): 整個子宮完全脫出陰道口外。

剖腹產對子宮下垂風險的影響

回到核心問題,剖腹產確實提供了一個相對於自然產更低的子宮下垂風險,但這並不代表剖腹產後就萬無一失。關鍵在於理解「風險降低」與「完全避免」之間的區別。

自然產的過程,特別是漫長的產程、胎頭壓迫骨盆底、產鉗或真空吸引的使用、會陰切開撕裂傷等,都可能對骨盆底肌肉、韌帶造成直接的拉扯、撕裂或神經損傷。這些直接的創傷是導致自然產婦女子宮下垂風險相對較高的主要原因。

而剖腹產由於胎兒是直接從腹部取出,避免了胎頭對陰道和骨盆底的直接擠壓與擴張,因此相對減少了分娩過程對盆底組織的急性損傷。這也就是為什麼許多人會認為剖腹產可以避免子宮下垂的原因。

剖腹產與自然產的風險差異比較

儘管剖腹產避免了陰道分娩的直接衝擊,但懷孕本身就是導致子宮下垂最大的危險因子之一。 在懷孕期間,隨著子宮逐漸增大,胎兒重量不斷增加,腹腔壓力持續升高,這些都會對骨盆底肌肉群造成長期的壓迫和負擔,導致其逐漸鬆弛和無力。無論選擇何種生產方式,這個過程都不可避免。

因此,我們可以說:剖腹產「降低」了「分娩過程」可能造成的骨盆底損傷,但無法「消除」因「懷孕」本身而帶來的骨盆底負擔。

導致子宮下垂的其他主要風險因素

除了生產方式和懷孕本身,還有許多其他因素會共同影響女性發生子宮下垂的機率。了解這些因素,能幫助我們更全面地預防和管理子宮下垂。

- 多產(生育次數多): 每次懷孕和生產都會對骨盆底造成壓力。生產次數越多,骨盆底肌肉和韌帶受損或鬆弛的累積風險就越高。

- 年齡增長: 隨著年齡的增長,女性體內的荷爾蒙(尤其是雌激素)水平下降,導致結締組織和肌肉的彈性減弱,骨盆底支持結構也會隨之鬆弛老化。

- 慢性咳嗽或便秘: 長期的慢性咳嗽(如氣喘、慢性支氣管炎)或長期用力排便(慢性便秘),會反覆增加腹腔內壓力,對骨盆底造成持續的下推力,加速其鬆弛。

- 肥胖: 體重過重會增加腹腔和骨盆腔的壓力,對骨盆底肌肉產生額外的負擔,使其更容易鬆弛。

- 長期提重物或重體力勞動: 頻繁或持續地提舉重物,會反覆增加腹壓,對骨盆底造成類似的損傷。

- 遺傳因素: 有些女性天生結締組織較為脆弱或彈性較差,家族中有子宮下垂病史者,其自身罹患的風險也可能較高。

- 骨盆腔手術史: 過去曾接受過某些骨盆腔手術(如子宮切除術),可能會影響到周圍的結締組織和神經,增加子宮下垂的風險。

如何預防及管理子宮下垂?

無論您選擇哪種生產方式,或是已經歷過生產,積極預防和有效管理子宮下垂都至關重要。以下提供一些實用的建議:

剖腹產後的盆底肌復健與保養

即使是剖腹產,盆底肌的健康也值得重視。由於懷孕期間的長期壓迫,盆底肌仍會有所鬆弛,產後應循序漸進地進行復健。

- 凱格爾運動(Kegel Exercises):

- 概念: 凱格爾運動是一種簡單有效的骨盆底肌肉訓練,透過重複收縮和放鬆盆底肌,強化其力量和彈性。

- 如何做: 想像您正在憋尿或憋屁,收縮肛門周圍、陰道及尿道口周圍的肌肉,向上提拉,保持5-10秒,然後緩慢放鬆5-10秒。每次重複10-15次,每天進行3-5組。可以在任何時間、任何地點進行。

- 剖腹產後何時開始: 通常在產後身體恢復良好,傷口不痛且惡露乾淨後(約產後4-6週),經醫生評估確認後即可開始。初期可從短時間、低次數開始,循序漸進。

- 重要性: 即使沒有自然產的直接創傷,凱格爾運動也能幫助恢復懷孕期間受影響的盆底肌力量,預防未來可能發生的下垂問題,並改善尿失禁等症狀。

- 產後腹部核心肌群訓練: 適當的核心肌群訓練(非直接腹直肌分離的訓練)有助於穩定軀幹,減少腹壓對骨盆底的衝擊。但需在專業人士指導下進行,避免過度用力。

- 遵循醫師建議: 產後回診時,應向醫師諮詢盆底肌恢復情況及復健建議。有需要時,醫師可能會建議物理治療或使用盆底肌訓練儀器。

日常生活中的預防策略

這些策略適用於所有女性,無論是否懷孕或生產過:

- 維持健康體重: 減輕體重能有效降低腹部對盆底肌的壓力。

- 避免長期便秘: 多攝取膳食纖維、足夠水分,養成定時排便的習慣,避免在排便時過度用力。

- 避免慢性咳嗽: 若有慢性呼吸道疾病,應積極治療,控制咳嗽症狀。戒菸也能有效改善咳嗽。

- 避免提重物: 盡量避免搬運重物,若必須提重物,應注意正確姿勢,彎曲膝蓋、利用腿部力量而非腰部力量。

- 規律運動: 除了凱格爾運動,適度的全身性運動有助於維持整體健康,但應避免對腹部壓力過大的運動(如重訓舉重、跳繩等),尤其是在沒有足夠盆底肌支撐的情況下。

- 均衡飲食與營養: 足夠的蛋白質和維生素有助於維持結締組織的健康。

子宮下垂的診斷與治療方式

如果出現子宮下垂的症狀,應及早就醫,由婦產科醫師進行專業評估。

診斷方式

- 骨盆腔檢查: 醫師會進行內診,評估子宮和其他骨盆腔器官的下垂程度、骨盆底肌肉的張力。

- 病史詢問: 了解患者的症狀、生育史、過去病史等。

常見的治療選項

治療方式取決於下垂的嚴重程度、患者的年齡、健康狀況及生育需求:

- 保守治療:

- 凱格爾運動: 適用於輕度下垂或作為預防措施。

- 子宮托(Pessary): 一種可放置在陰道內的矽膠裝置,用來支撐子宮和其他下垂的器官,提供症狀緩解。適用於不適合手術或暫時不想手術的患者。需定期清潔和更換。

- 生活習慣調整: 體重控制、避免提重物、治療慢性便秘或咳嗽等。

- 手術治療:

- 適用於保守治療無效、症狀嚴重影響生活品質的患者。

- 手術方式多樣,包括修補陰道前後壁、子宮懸吊術、甚至子宮切除術等,具體選擇會根據患者情況由醫師建議。

- 手術的目的是將下垂的器官復位並加強其支持結構。

結論

剖腹產雖然在一定程度上降低了因「分娩」直接導致的子宮下垂風險,但它並不能完全消除「懷孕」本身及其他因素造成的子宮下垂。子宮下垂是一個多重因素影響的複雜問題,包括生育次數、年齡、體重、生活習慣及遺傳等,都扮演著重要角色。

因此,無論選擇哪種生產方式,產後都應重視骨盆底肌肉的復健與保養,積極進行凱格爾運動,並在日常生活中養成良好的習慣,如控制體重、避免提重物、預防便秘和慢性咳嗽等。若出現任何子宮下垂的症狀,務必及早尋求婦產科醫師的專業評估與治療,以維護自身的健康與生活品質。

常見問題 (FAQ)

如何判斷自己是否有子宮下垂的初期症狀?

初期子宮下垂的症狀可能不明顯,但您可以留意以下跡象:陰道內或外有輕微的下墜感或異物感,特別是在久站、走路或勞動後感到加重;排便或排尿時感覺困難,需要用力;咳嗽、打噴嚏或大笑時偶爾漏尿;或者性行為時感覺不適。如果持續出現這些症狀,建議諮詢婦產科醫師進行檢查。

剖腹產後多久可以開始做凱格爾運動?

一般來說,剖腹產後約4-6週,待產後傷口癒合良好且惡露乾淨,經醫師評估確認身體恢復狀況後,就可以開始循序漸進地進行凱格爾運動。初期可以從短時間、低次數開始,避免過度用力,並隨時觀察身體反應,若有不適應立即停止並諮詢醫師。

為何剖腹產後仍然可能發生子宮下垂?

剖腹產能避免自然產胎頭通過產道對骨盆底造成的直接損傷,但懷孕本身就是子宮下垂最重要的風險因子。在懷孕期間,隨著胎兒成長、子宮增大,以及荷爾蒙的影響,骨盆底肌肉和韌帶會承受巨大的壓力並逐漸鬆弛。此外,其他風險因素如年齡增長、多產、肥胖、慢性咳嗽、長期便秘等,同樣會增加剖腹產婦女發生子宮下垂的機率。

子宮下垂一定要開刀嗎?有哪些治療選擇?

不一定。子宮下垂的治療方式取決於其嚴重程度和患者的具體情況。輕度下垂通常可透過保守治療改善,例如積極進行凱格爾運動、生活習慣調整(如減重、避免提重物、治療便秘等),或使用子宮托來提供支撐。只有當保守治療無效、症狀嚴重影響生活品質,或下垂程度較重時,醫師才會建議考慮手術治療,包括子宮懸吊術、陰道修補術或子宮切除術等。

剖腹產後需要特別注意哪些身體變化?

除了子宮下垂的風險,剖腹產後仍需注意惡露排出、傷口癒合狀況、產後出血、發燒感染以及乳房脹痛或堵塞等問題。同時,也要關注心理健康,避免產後憂鬱。若出現任何異常出血、高燒不退、傷口紅腫熱痛、嚴重腹痛或情緒低落等情況,應立即回診尋求專業醫療協助。