兵馬俑有顏色嗎?揭秘秦始皇地下軍團的炫麗色彩與消失之謎

「欸,你有沒有發現啊,我們在書上還是電視上看到的兵馬俑,好像都灰灰的、土土的,一點顏色都沒有耶!他們剛挖出來的時候,真的是長這樣嗎?還是原本有顏色啊?」

嘿,你問到一個超棒的問題耶!這可不是只有你一個人會好奇喔,很多人對這個「兵馬俑有顏色嗎」的疑問都充滿了想像。其實,這個問題的答案啊,絕對會讓你大吃一驚!

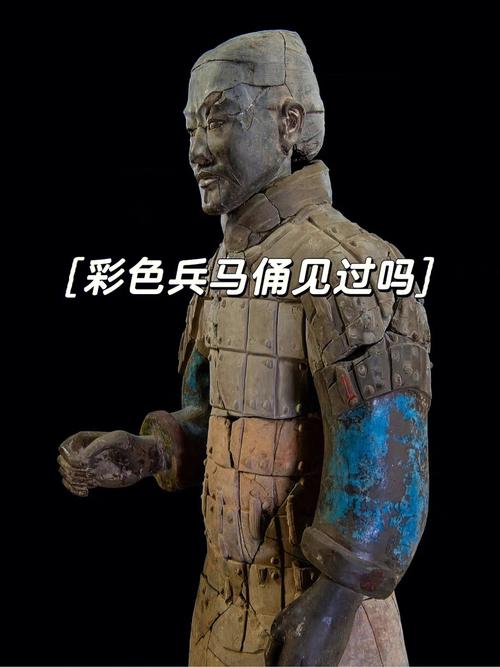

很直接地告訴你,是的,兵馬俑在兩千多年前被製造出來的時候,是繽紛多彩、色彩斑斕的!他們絕對不是我們現在看到的灰樸樸模樣。 他們原本的「妝容」之華麗,遠超出我們的想像,每尊兵馬俑都曾是栩栩如生的彩繪藝術品。只不過,很可惜的是,這些炫麗的色彩,在他們重見天日的那一刻,卻像是被魔法抽走了一樣,瞬間消逝了。這背後可是一場與時間、空氣還有大自然力量的艱鉅「戰役」呢!

Table of Contents

兵馬俑最初的「妝容」:令人驚豔的炫麗色彩

想像一下,兩千多年前,秦始皇統一六國後,為了在死後也能統領龐大的帝國軍隊,便下令建造了這支舉世無雙的地下軍團。這些陶俑可不是簡簡單單的素燒陶土喔!考古學家和文物修復專家經過仔細研究,發現每一尊兵馬俑在被埋入地下之前,都經過了精心的彩繪。他們的鎧甲、衣袍、甚至連臉上的表情細節,都塗上了鮮豔的顏色。

那時候的兵馬俑,簡直就是一場色彩的盛宴!他們的衣袍可能是紅的、綠的、藍的、紫的,鎧甲上可能還點綴著黑色和白色的線條。臉部則塗上了肉粉色,頭髮和眉毛是黑色的,嘴唇可能還是鮮豔的朱紅色。士兵們的膚色、眼珠顏色,甚至連指甲,都可能被細緻地描繪出來。這種細節程度,完全可以想像秦代工匠對藝術和現實主義的極致追求。當時的秦俑坑,絕對是一個充滿了生機和活力的「地下兵營」,而不是我們現在看到這種略顯沉寂的景象。光是想到這一點,就讓人覺得超酷的,對不對?

為什麼我們現在看到的兵馬俑都是灰樸樸的呢?

那麼,問題來了,既然他們原本那麼繽紛,為什麼我們現在看到卻是灰撲撲的呢?這背後其實是個很令人心酸的故事。

兵馬俑被埋在地下兩千多年,雖然與世隔絕,但地下環境保持了相對的濕度和穩定。陶俑上色的步驟通常是先塗一層生漆作為底層,再在生漆上彩繪顏料。這層生漆在潮濕的地下環境中保持了彈性和濕潤。然而,當考古學家把這些兵馬俑從土壤中挖掘出來的時候,它們突然接觸到地表乾燥且有氧的空氣,情況就急轉直下了。

關鍵就在於那層「生漆底層」! 生漆在接觸空氣後,會因為快速脫水而迅速收縮、捲曲,甚至剝落。顏料是附著在這層生漆上的,當生漆一收縮,顏料自然也就跟著一起從陶俑表面脫落了。這個過程非常快,有時候可能就短短幾分鐘,甚至幾十秒鐘,那些延續了兩千年的美麗色彩就瞬間「灰飛煙滅」了。考古學家們形容這個現象是「見光死」,因為他們常常眼睜睜地看著剛挖出來還帶有鮮豔色彩的陶俑,在空氣中一點點地褪色、剝落,心疼得不得了。這也是為什麼,早期很多挖掘出來的兵馬俑,我們幾乎看不到太多原始色彩的原因。這真的讓人感覺超級可惜的啦!

揭開色彩之謎:秦代顏料的「黑科技」

你可能會想,兩千多年前,秦代的工匠是用什麼樣的顏料來為兵馬俑上色的呢?他們使用的可不是一般的顏料喔!透過現代科學儀器分析,考古學家們驚訝地發現,秦代工匠不僅懂得利用天然礦物顏料,甚至還掌握了人工合成顏料的「黑科技」,這在當時可是相當了不起的成就呢!

這些顏料的應用,不僅讓兵馬俑呈現出逼真的色彩,也讓我們得以一窺秦代在化學和材料科學上的高超技藝。這些顏料不僅僅是裝飾,更是對當時社會、文化和科技水平的一種無聲的宣示。

那些來自兩千多年前的繽紛顏料:

- 紅色系(Red):朱砂(Cinnabar)與赭石(Iron Oxide Red)

- 朱砂(丹砂): 主要用於衣物和局部點綴,呈現鮮豔的朱紅色。這是一種硫化汞礦物,開採不易且價格昂貴,顯示了秦代對兵馬俑的重視。

- 赭石: 是一種天然的氧化鐵,顏色偏紅褐,相對便宜,常用於大面積的塗色,例如鎧甲或衣物底色。

- 藍色系(Blue):藍銅礦(Azurite)與漢藍(Han Blue)

- 藍銅礦(石青): 天然礦物顏料,顏色呈現深藍或淺藍。

- 漢藍: 這是最令人驚嘆的顏料之一!它是一種人工合成的矽酸銅鋇(Barium Copper Silicate),直到近代才被西方科學界「重新發現」。在秦代就能人工合成這種藍色顏料,足見其化學技術之高超。

- 綠色系(Green):孔雀石(Malachite)

- 孔雀石(石綠): 天然礦物顏料,顏色呈現鮮綠或翠綠色,廣泛應用於衣物、鎧甲等。

- 紫色系(Purple):漢紫(Han Purple)

- 漢紫: 跟漢藍一樣,也是一種人工合成的矽酸銅鋇,顏色是神秘而高貴的紫色。這種合成技術的失傳與「再發現」,至今仍是科學界的熱門話題。想想看,兩千多年前他們就能合成出紫色,是不是超狂的!

- 黑色系(Black):炭黑(Carbon Black)

- 主要用於頭髮、眉毛、眼珠以及一些紋飾的描繪。炭黑來源廣泛,可以是燃燒木材或骨骼的產物。

- 白色系(White):骨白(Bone White)與鉛白(Lead White)

- 骨白: 研磨動物骨骼所得,主要用於白色底色或調和顏料。

- 鉛白: 由鉛礦石製成,白色度更高,但有毒性。

- 黃色系(Yellow):赭石黃(Yellow Ochre)

- 另一種形式的氧化鐵,呈現黃褐色,常用於細節或膚色。

為了讓你更清楚這些顏料的組成和應用,我整理了一個表格,這樣看起來是不是更一目了然了呢?

| 顏料名稱 | 主要顏色 | 化學成分/來源 | 主要用途(推測) | 特殊備註 |

|---|---|---|---|---|

| 朱砂(Cinnabar) | 鮮紅 | 硫化汞(HgS) | 衣袍、局部點綴 | 貴重、色彩鮮豔 |

| 赭石(Ochre) | 紅褐/黃褐 | 氧化鐵(Fe₂O₃) | 大面積底色、鎧甲 | 天然、易得 |

| 孔雀石(Malachite) | 翠綠 | 碳酸銅(Cu₂CO₃(OH)₂) | 衣袍、鎧甲、細節 | 天然礦物顏料 |

| 藍銅礦(Azurite) | 深藍/淺藍 | 碳酸銅(Cu₃(CO₃)₂(OH)₂) | 衣袍、細節 | 天然礦物顏料 |

| 漢藍(Han Blue) | 亮藍 | 矽酸銅鋇(BaCuSi₂O₆) | 衣袍、彩繪 | 人工合成顏料,技術先進 |

| 漢紫(Han Purple) | 紫 | 矽酸銅鋇(BaCuSi₂O₄) | 衣袍、彩繪 | 人工合成顏料,稀有珍貴 |

| 炭黑(Carbon Black) | 黑 | 碳(C) | 毛髮、眉毛、眼睛 | 廣泛應用 |

| 骨白/鉛白 | 白 | 磷酸鈣/碳酸鉛 | 底色、調色、膚色 | 部分有毒性 |

特別值得一提的是「漢藍」和「漢紫」這兩種顏料。它們是人工合成的,其化學結構在西方世界直到19世紀才被重新發現。這表示中國在兩千多年前就已經掌握了先進的化學合成技術,這在當時是個了不起的「黑科技」!這種技術的應用不僅豐富了兵馬俑的色彩,也為後世研究古代科技提供了寶貴的線索。真的是讓人不得不佩服古人的智慧啊!

追溯流逝的色彩:考古學家與科學儀器的「偵探」工作

儘管兵馬俑的原始色彩在出土後迅速消逝,但這並不代表它們就永遠消失了。得益於現代科學技術的進步,考古學家和文物保護專家們就像是偵探一樣,利用各種高科技儀器,努力追溯這些「看不見」的色彩。他們在兵馬俑的表面殘留物中尋找蛛絲馬跡,試圖還原它們最初的華麗面貌。

這個過程可是非常精密的!因為殘留的顏料顆粒可能非常微小,肉眼根本無法分辨。這時候,各種專業的科學儀器就派上用場了,它們能夠在分子和原子層面分析物質的組成,簡直是給文物做「化學成分DNA檢測」一樣呢!

現代科技如何「看見」消失的顏色?

- 多光譜成像技術(Multispectral Imaging): 這種技術利用不同波長的光線(包括紅外線、紫外線等)對兵馬俑表面進行掃描。雖然肉眼看不到的殘留顏料,在特定光譜下可能會「顯形」,透露出其原始的存在痕跡。就像某些隱形墨水在紫外線下會發光一樣,這個技術能幫助我們發現那些微不可見的顏料殘留。

- 傅立葉轉換紅外光譜儀(FTIR Spectroscopy): 這種儀器能夠分析物質對紅外光的吸收特性,從而判斷出有機物的存在,例如兵馬俑上使用的生漆底層。透過分析生漆的殘留物,我們可以了解當時的塗層技術。

- 拉曼光譜儀(Raman Spectroscopy): 這是一種非破壞性的分析技術,可以識別顏料的化學成分和晶體結構。它能夠精準地告訴我們,兵馬俑表面曾經使用過哪些礦物或合成顏料,像是朱砂、孔雀石、漢藍、漢紫等等。

- X射線螢光光譜儀(XRF Spectroscopy): 這種技術用於分析顏料中的元素組成。例如,通過檢測汞元素來確認朱砂的存在,或檢測銅元素來確認藍銅礦和孔雀石的存在。XRF的優點是可以在不損壞文物的情況下進行快速分析。

- 掃描電子顯微鏡-能量散射X射線譜儀(SEM-EDS): 結合了高倍顯微鏡和元素分析功能。它能提供微觀圖像,讓我們看到顏料顆粒的形狀和分佈,同時分析這些顆粒的元素組成,獲得非常詳細的顏料層次信息。這就像是把顏料放大幾千倍來觀察,看清楚每一個微小的細節。

透過這些高科技的「偵探」工具,考古學家們才能在肉眼幾乎看不見的兵馬俑表面,發現那些微量的顏料殘留。這些殘留物雖然少得可憐,卻是還原兵馬俑原始色彩的關鍵證據。有了這些證據,我們才能對秦代彩繪技術有更深刻的理解,甚至可以透過電腦模擬,嘗試重現兵馬俑當年的風采。這真的讓我對科技的力量感到無限驚奇和佩服!

守護秦俑的「容顏」:艱鉅的文物保護工程

了解兵馬俑色彩消失的原因後,你就會明白為什麼文物保護是個如此艱鉅的任務。當新的兵馬俑被挖掘出來時,文物保護專家們必須與時間賽跑,因為一旦暴露在空氣中,那些珍貴的色彩可能在瞬間就永遠消失了。因此,兵馬俑的保護工作,可以說是一場科技與時間的「大戰」。

在我看來,這不只是一項技術活,更是一門藝術,需要極大的耐心和智慧。每一尊帶有色彩殘留的兵馬俑,都像是一個脆弱的藝術品,需要最精細、最即時的呵護。

防止色彩「二次死亡」的關鍵步驟:

- 現場即時保護(In-situ Preservation): 這是最重要的第一步!一旦發現帶有彩繪的兵馬俑,考古團隊會立即在挖掘現場採取措施。他們會迅速用透明的塑膠薄膜或噴灑保護劑,將兵馬俑與空氣隔絕,延緩水分蒸發和顏料氧化。這就像是給兵馬俑穿上一層「防護衣」,避免它「見光死」。

- 保濕與加固: 針對已經暴露的彩繪俑,會使用特殊的保濕噴霧或凝膠,維持其表面的濕度,防止生漆層快速收縮。同時,還會噴灑一些加固劑,讓脆弱的顏料層和生漆層穩定下來,避免剝落。這個過程需要極其精準的控制,不能太多也不能太少,是個非常考驗技術的環節。

- 小心翼翼地提取: 當兵馬俑穩定下來後,會被小心翼翼地從土壤中整體提取出來。整個過程可能需要動用起重設備,並配合定制的保護箱,確保在運輸過程中不會受到震動或二次損傷。

- 恒溫恒濕的實驗室環境: 被提取的彩繪兵馬俑會立刻被送往專門的文物保護實驗室。這些實驗室通常都配備了最先進的恒溫恒濕設備,模擬地下環境的穩定條件。在這種受控的環境下,顏料的脫水和分解速度會大大減緩,方便專家們進行後續的清理、修復和研究工作。

- 新材料與新技術的研發: 科學家們不斷在研究新的保護材料和技術,例如奈米材料保護劑、雷射清洗技術等。目標是找到既能有效保護顏料,又不影響文物本身,並且能夠長期維持效果的方法。這是一個持續創新、永無止境的過程。

這些保護工作不僅耗時耗力,更需要大量的資金和專業人才投入。每一點顏料的成功保存,都代表著對秦代文化和藝術的巨大貢獻。所以,當我們現在還能在一些修復後的兵馬俑上,看到那麼一丁點殘留的色彩,那真的是非常非常珍貴的,因為那背後是無數文物保護工作者的努力和心血啊!

色彩重現:兵馬俑背後更深層的文化意義

兵馬俑有顏色嗎?這個問題的答案,遠不止於「有」或「沒有」這麼簡單。當我們知道兵馬俑原本是繽紛多彩的,這對我們理解秦始皇、秦王朝乃至整個中國古代歷史,都有著非常深遠的意義。

對我來說,這就像是揭開了一層神秘的面紗,讓我們看到了秦帝國更真實、更立體的一面。

首先,它顛覆了我們對秦朝的刻板印象。 過去我們可能覺得秦朝是個嚴肅、統一、甚至有點灰暗的朝代,因為它給人的印象是法家治國,強調實用和規矩。但兵馬俑的鮮豔色彩告訴我們,秦代並非只有黑白灰,它也有著對美的追求,對藝術的熱愛。這支地下軍團的彩繪,反映了秦人對生死的看法,他們希望在地下世界也能擁有一個生動、真實、充滿活力的軍隊,繼續他們的統治和榮耀。

其次,它彰顯了秦代高超的工藝和科技水平。 能夠製造出如此龐大數量的陶俑,並對其進行精細彩繪,甚至掌握了人工合成顏料的技術,這都說明秦代的冶金、陶瓷、化學和藝術水平都達到了當時世界的頂尖水平。這些不只是簡單的文物,更是秦代綜合國力的體現。

再來,它也讓我們對歷史人物有了更豐富的想像。 試想一下,如果秦始皇親自檢閱這支軍隊,他看到的會是怎樣一番景象?絕對不是我們現在這種樸素的灰色,而是萬馬奔騰、五彩斑斕的盛況。這讓秦始皇這個人物形象,也變得更加鮮活,不再只是教科書上那個冷酷的帝王。

最後,兵馬俑色彩的消失與保護,也提醒了我們文物保護的重要性。這些文物的脆弱性,讓我們更加意識到,保存歷史的真貌是多麼不容易。每一次成功保護的顏料碎片,都是對人類文明的一次挽救。這不只是一項考古工作,更是一種對文化遺產的責任和承諾。所以,當你下次再看到兵馬俑的圖片時,不妨在心裡幫他們「補」上色彩,想像一下他們兩千多年前的絢爛,感受一下那份歷史的厚重與美好,這樣是不是感覺很不一樣了呢?

常見相關問題

兵馬俑身上的顏色為什麼會脫落?

兵馬俑身上的顏色脫落,主要原因就是它們在地下深埋了兩千多年,與地表環境完全隔絕,保持在一個相對潮濕、穩定的狀態。

當時秦代工匠在陶俑表面上色前,會先塗一層生漆(一種天然樹脂)作為底層。顏料就是附著在這層生漆上的。這層生漆在潮濕的地下保持了彈性。

然而,當兵馬俑被考古挖掘出土,暴露在乾燥、有氧氣的地表空氣中時,問題就來了。這層生漆底層會因為快速脫水而迅速收縮、硬化,甚至開始捲曲、開裂。由於顏料是附著在生漆上的,當生漆層本身發生劇烈變化時,顏料就會跟著一起剝落,短短幾分鐘內甚至幾秒鐘,那些鮮豔的色彩就可能完全消失,只留下陶俑原本的土色。這就是所謂的「見光死」現象,也是文物保護工作者面臨的最大挑戰之一。

秦朝的工匠是如何為兵馬俑上色的?

秦朝工匠為兵馬俑上色是一個相當複雜和專業的過程,顯示了他們高超的技藝。

一般來說,這個過程大致分為幾個步驟:首先,陶俑燒製完成並冷卻後,工匠會在陶俑表面先塗上一層或多層薄薄的生漆作為底層。這層生漆的作用非常重要,它不僅能使顏料更好地附著在陶俑表面,還能讓色彩更加鮮亮。

接著,在生漆底層乾燥後,工匠們就開始上色了。他們會先塗大面積的底色,例如衣袍的基礎顏色,然後再細緻地描繪紋飾、鎧甲細節、五官、頭髮等。他們會使用多種天然礦物顏料(如朱砂、孔雀石、藍銅礦)以及當時的「黑科技」人工合成顏料(如漢藍、漢紫)。這些顏料通常需要經過精細的研磨和調配才能使用。

整個上色過程可能採取多層疊加的方式,以達到色彩的豐富性和層次感。這種精細的彩繪工藝,使得每一尊兵馬俑都栩栩如生,展現出秦代高度的藝術審美和製作水平。

除了兵馬俑,秦始皇陵還有其他彩繪文物嗎?

當然有!秦始皇陵不僅僅有兵馬俑,還有其他許多令人驚嘆的彩繪文物,只是很多都沒有兵馬俑那麼大規模和有名。

最著名的例子之一就是陵園內出土的彩繪銅車馬。這兩輛大型的青銅車馬,是秦始皇生前所乘車輛的模擬縮小版。它們被挖掘出來時,雖然經過兩千多年的埋藏,但其表面仍然保留了大量的彩繪痕跡,包括紅、綠、藍、黃等顏色。這些彩繪使得銅車馬看起來更加華麗和逼真,展現了秦代工匠在青銅器彩繪方面的卓越技藝。

此外,秦始皇陵園內還出土了大量的建築構件、陶器、木器等,其中許多也曾有過彩繪。例如,一些宮殿建築的瓦當、磚塊上,可能也曾有著鮮豔的圖案和色彩。只是這些木質和土質文物更容易腐朽,色彩的保存也更為困難,所以我們現在能看到完整彩繪的比較少。但這些零星的發現都證明了,秦始皇陵的地下世界,原本是一個色彩斑斕、極盡奢華的藝術殿堂。

現在有沒有技術可以完全復原兵馬俑的原始色彩?

雖然現代科技在文物保護領域取得了長足進步,但要完全、完美地復原兵馬俑的原始色彩,目前來說仍然是一個巨大的挑戰,還沒有達到「完全復原」的階段。

主要原因在於:第一,顏料脫落的速度極快,很多兵馬俑在出土時就已經完全褪色,沒有留下足夠的殘存信息供復原。即便有微量殘留,也需要極其精密的儀器才能檢測,並不能簡單地「塗回去」。第二,生漆底層的破損是根本性的問題。顏料是附著在生漆上的,而生漆一旦脫水、收縮,就難以逆轉其物理變化。就算在表面重新上色,也無法達到原始那種自然、耐久的效果。

現在的技術主要集中在「保護現有色彩殘留」和「透過科技手段重現色彩樣貌」兩個方面。保護方面,前面提到的現場即時保護、加固、恒溫恒濕保存等措施,都是為了盡可能地留住那些僅存的色彩印記。重現方面,考古學家會利用高科技儀器分析出顏料的化學成分和色彩信息,然後透過電腦模擬,重建兵馬俑的原始彩繪樣貌。有些博物館也會根據研究成果,製作一些帶有彩繪的復製品,讓觀眾了解兵馬俑原本的風采。

所以,與其說「完全復原」,不如說我們正在努力地「保存遺存」並「科學重現其風貌」。這是一個漫長且需要持續投入的研究過程,每一點進展都彌足珍貴。