兩點中點怎麼算?從概念到實作,一步步帶您掌握空間幾何的奧秘

你是不是也曾經遇到過這樣的狀況?腦海裡有兩個點,卻不知道它們正中間的那個「平衡點」到底在哪裡?無論是約朋友見面要找個折衷地點,還是學生時期解數學題,甚至是工程師在設計圖上找中心線,「兩點中點怎麼算」這個問題,看似簡單,實則涵蓋了重要的幾何學概念與實用價值。別擔心,這篇文章就是要帶你從頭到尾,一步步搞懂這個看似複雜,卻又異常實用的數學工具!

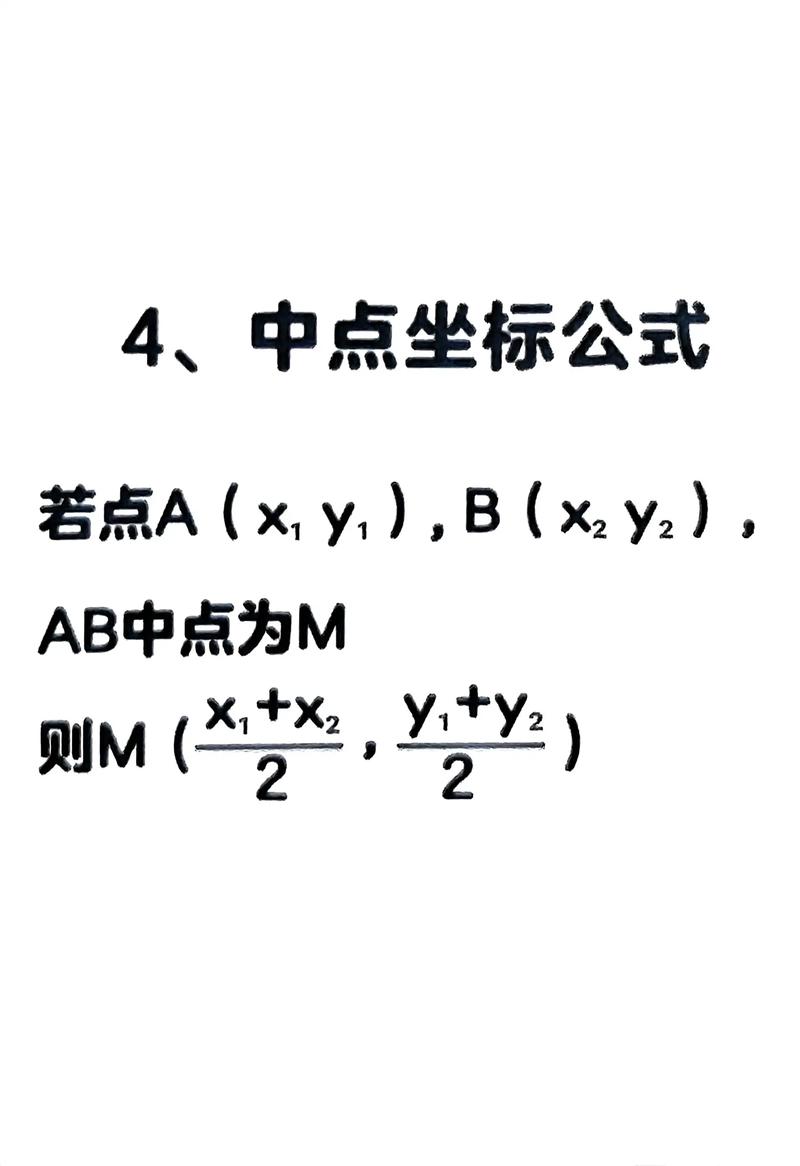

快速解答:兩點中點的計算方式

兩點中點的計算原理其實非常直觀,就是將這兩個點的各個對應坐標分別取平均值。假設我們有兩個點:第一個點是 P1(x1, y1),第二個點是 P2(x2, y2)。那麼,它們的中點 M 的坐標就會是:

- X 坐標:Mx = (x1 + x2) / 2

- Y 坐標:My = (y1 + y2) / 2

所以,中點 M 的完整坐標就是 M((x1 + x2) / 2, (y1 + y2) / 2)。如果是在三維空間中,增加一個 Z 坐標,原理也一樣:M((x1 + x2) / 2, (y1 + y2) / 2, (z1 + z2) / 2)。是不是覺得瞬間就明朗了許多呢?

Table of Contents

為何要學習兩點中點?它不只是數學,更是生活的藝術!

嘿,你可能會想,這種數學公式是不是只有在課堂上才會用到?錯了!我的經驗告訴我,兩點中點的計算其實貫穿在我們生活中的許多層面,只是我們常常沒有意識到而已。就拿我之前幫朋友規劃露營行程來說吧,他們一群人從台北、台中、高雄不同地方出發,要找一個大家都能接受的中間點會合,這時候,中點公式可就派上用場了!透過地圖上的坐標點,我們很快就能找到一個相對公平、交通時間都差不多的位置。

這種「找平衡點」的思維,不只在地理位置上,在心理學上,我們也常常在尋找「觀點的中點」,在設計上,尋求視覺的「重心點」。所以說,這不僅僅是個數學公式,它更是一種幫助我們理解和平衡世界的基本工具喔!

深度解析:兩點中點的計算步驟與原理

要真正掌握兩點中點的計算,我們不只要知道公式,更要理解它背後的原理。這就像學開車,你知道怎麼踩油門煞車,但如果懂引擎運作原理,你就能更靈活地駕馭車子,不是嗎?

中點的幾何意義:線段的完美分割

從幾何學的角度來看,中點就是一條線段上,將這條線段精準地分成兩等份的那個點。也就是說,中點到線段兩端點的距離是完全相等的。這就像一把尺,你找到了它的正中間,無論從左邊量到中點,還是從右邊量到中點,長度都是一樣的。這就是它最根本也最直觀的意義!

二維空間(平面)中點的計算步驟

我們就從最常見的二維平面坐標系來開始說起吧!

- 確認兩個點的坐標: 首先,你必須清楚地知道這兩個點的坐標。例如,點 A 是 (xA, yA),點 B 是 (xB, yB)。

- 分離 X 坐標和 Y 坐標: 將兩個點的 X 坐標放在一起,Y 坐標放在一起。

- 計算 X 坐標的平均值: 將兩個 X 坐標相加,然後除以 2。這會得到中點的 X 坐標 (xA + xB) / 2。

- 計算 Y 坐標的平均值: 將兩個 Y 坐標相加,然後除以 2。這會得到中點的 Y 坐標 (yA + yB) / 2。

- 組合中點坐標: 最後,將計算出來的 X 坐標和 Y 坐標組合起來,就是中點 M 的坐標了:M((xA + xB) / 2, (yA + yB) / 2)。

實例演練:

假設我們有兩個點:P1(2, 8) 和 P2(6, 4)。

- 步驟 1: 確認點坐標:P1(x1=2, y1=8), P2(x2=6, y2=4)。

- 步驟 2: 計算 X 坐標的平均值:(2 + 6) / 2 = 8 / 2 = 4。

- 步驟 3: 計算 Y 坐標的平均值:(8 + 4) / 2 = 12 / 2 = 6。

- 步驟 4: 組合中點坐標:M(4, 6)。

是不是很簡單?其實它就這麼直觀!

三維空間(立體)中點的計算步驟

當我們從二維平面跳到三維空間時,原理其實完全一樣,只是多了一個 Z 坐標要處理罷了!

- 確認兩個點的坐標: 這次你的點會是 A(xA, yA, zA) 和 B(xB, yB, zB)。

- 分離 X, Y, Z 坐標: 分別將各自的 X, Y, Z 坐標分開。

- 計算 X 坐標的平均值: (xA + xB) / 2。

- 計算 Y 坐標的平均值: (yA + yB) / 2。

- 計算 Z 坐標的平均值: (zA + zB) / 2。

- 組合中點坐標: M((xA + xB) / 2, (yA + yB) / 2, (zA + zB) / 2)。

實例演練:

假設我們有兩個點:P1(1, 2, 3) 和 P2(5, 8, 7)。

- 步驟 1: 確認點坐標:P1(x1=1, y1=2, z1=3), P2(x2=5, y2=8, z2=7)。

- 步驟 2: 計算 X 坐標的平均值:(1 + 5) / 2 = 6 / 2 = 3。

- 步驟 3: 計算 Y 坐標的平均值:(2 + 8) / 2 = 10 / 2 = 5。

- 步驟 4: 計算 Z 坐標的平均值:(3 + 7) / 2 = 10 / 2 = 5。

- 步驟 5: 組合中點坐標:M(3, 5, 5)。

看吧,無論是二維還是三維,核心概念都是一樣的,就是取平均值!

兩點中點的應用層面:不只在課本裡,更在真實世界發光發熱

你可能會問,除了我剛才提到的找露營地點,兩點中點的計算還能在哪些地方發揮作用呢?其實它的應用範圍廣到讓你驚訝!

1. 幾何學與數學問題

- 尋找幾何圖形的中心: 例如,三角形的三個中線交點(重心)就是透過中點概念來推導的。菱形的對角線會互相平分,其中點就是菱形的中心。

- 證明幾何性質: 在許多幾何證明題中,中點公式是重要的工具,用來證明線段相等、平行或共線等性質。

- 直線方程的延伸: 結合中點與斜率,可以求出垂直平分線的方程式等等。

2. 電腦圖學與遊戲開發

- 物體平滑化處理: 在遊戲或動畫中,為了讓物體表面更平滑,常常會用中點或其他插值方法來增加中間點。

- 路徑規劃與插值: 遊戲角色從 A 點移動到 B 點時,中間的平滑路徑可以用一系列的中點來定義。

- 碰撞偵測: 簡化複雜物體的碰撞偵測,可以用它們的「包圍盒」中心點來近似計算。

3. 工程設計與建築

- 結構重心計算: 在建築或機械設計中,了解各部件的相對中點有助於計算整體結構的重心,確保穩定性。

- 管線佈局: 在水電或通訊管線的佈局中,可能需要計算兩個設備之間的最短連接線或中繼點。

- 平面佈置: 家具擺放、空間規劃時,找出房間或特定區域的中點,有助於實現對稱或平衡的設計。

4. 地理資訊系統 (GIS) 與地圖學

- 尋找地理中心點: 計算兩個城市、兩個地標之間的中點位置,在物流、交通規劃上都有實際意義。

- 分區管理: 在城市規劃或災難應變時,可以用中點來劃定服務範圍或資源分配的中心點。

5. 數據分析與統計

- 簡單數據的平均值: 雖然中點主要用於幾何,但它「取平均」的核心思想與數據分析中的算術平均數息息相關。在某些情況下,可以視為兩組數據點的「平均趨勢」所在。

我的觀察是,這項看似基礎的數學工具,就像蓋房子的地基一樣,雖然看不見,卻支撐著上面各種複雜而宏偉的應用。所以,別小看它囉!

計算兩點中點的常見問題與小撇步

在實際操作中,我發現大家還是會有一些小疑問,或是容易犯的小錯誤。這裡我整理了一些,並提供一些實用的小撇步,讓你計算起來更得心應手!

1. 忘記公式或混淆加減法

這大概是最常見的問題了!有些人會把中點公式跟距離公式搞混,把相加變成相減。記住,中點是「中間的點」,所以是把兩邊的數值加起來再取平均;距離公式則是透過勾股定理,涉及坐標相減後平方再開根號。

小撇步: 試著在腦海中畫一條數線。如果你有兩個數字 2 和 8,它們的中間是 5。2+8=10,10/2=5。是不是很直觀?這個「加起來再除以2」的直覺,能幫助你記住是「相加」而不是「相減」。

2. 處理負數坐標

很多朋友看到負數就頭暈,一不小心正負號就搞錯了。其實原理完全沒變!

例如,P1(-3, 5) 和 P2(7, -1)。

- X 坐標:(-3 + 7) / 2 = 4 / 2 = 2。

- Y 坐標:(5 + (-1)) / 2 = (5 – 1) / 2 = 4 / 2 = 2。

中點就是 M(2, 2)。

小撇步: 把負號當成是數字的一部分,按照整數的加減法規則來處理就好。想像溫度計,-3 度和 7 度中間是多少度?一樣是取平均值。

3. 手繪圖示幫助理解

特別是對於初學者,我強烈建議你把點畫在坐標平面上,並大概描繪出線段。這樣一來,你計算出來的中點如果看起來離兩端點太遠或位置不對,你就能馬上發現自己可能算錯了!

我的個人經驗: 以前我剛學的時候,老師就一直強調畫圖的重要性。有時候,一個簡單的圖就能讓你避免很多低級錯誤,而且也能加深你對概念的理解,真的超好用!

4. 養成檢查的好習慣

算完中點後,不妨做個簡單的檢查:

- 中點的 X 坐標值是否介於兩個端點的 X 坐標值之間?

- 中點的 Y 坐標值是否介於兩個端點的 Y 坐標值之間?

如果其中一點在 2 和 8 之間,但你算出來的中點是 10,那肯定哪裡出問題了,對吧?這個簡單的邏輯判斷就能幫你找出很多錯誤。

常見相關問題與專業詳細解答

兩點中點公式的原理是什麼?為什麼是取平均值?

兩點中點公式的原理,其實根植於幾何學中的「線段分割」概念,以及數值上的「平均數」思想。想像一下,在數線上,如果我們有兩個數字 a 和 b,它們中間的點,不就是 (a+b)/2 嗎?這個數字剛好距離 a 有 (b-a)/2 的長度,也距離 b 有 (b-a)/2 的長度。它就是那個把線段對半分的「平衡點」。

當我們把這個概念延伸到二維或三維坐標系時,每一個坐標軸(X、Y、Z)都是一條獨立的數線。在 X 軸上,兩個點的 X 坐標 x1 和 x2 的中點就是 (x1+x2)/2。同樣地,在 Y 軸上,y1 和 y2 的中點就是 (y1+y2)/2。因為每個坐標軸都是獨立的,它們之間互不影響,所以我們可以分別計算每個坐標的中點,然後將它們組合起來,就形成了整個二維或三維空間中的中點坐標。

這種「分而治之」的策略在數學中非常常見且有效。透過將一個多維的問題分解為多個一維的問題,我們就能用最簡單的工具來解決複雜的挑戰。所以,取平均值不僅僅是一個公式,它更是深植於幾何學核心的一種邏輯推演。

中點公式和距離公式有什麼不同?它們之間有關係嗎?

這兩個公式雖然都涉及到兩點坐標的計算,但它們的目的和應用完全不同,而且常常被初學者混淆。讓我來幫你釐清一下:

- 中點公式: 它的目的是找出連接兩個點的線段正中間的那個點的坐標。公式形式是 M((x1+x2)/2, (y1+y2)/2)。結果是一個坐標點。

- 距離公式: 它的目的是計算兩個點之間直線的長度。它基於畢氏定理(勾股定理)。公式形式是 D = √((x2-x1)² + (y2-y1)²)。結果是一個數值(長度)。

它們之間當然有關係!中點是距離兩端點相等距離的點。如果我們計算 A 點到中點 M 的距離,以及 M 點到 B 點的距離,這兩個距離一定是相等的,而且它們的總和會等於 A 點到 B 點的總距離。可以說,中點公式給了我們「位置」,而距離公式則量化了「長度」。在很多幾何問題中,這兩個公式是相輔相成的,例如當你需要證明一個點是線段的中點時,你就需要計算它到兩端點的距離是否相等。

如果不是兩點,而是有三個點,怎麼找中心點?

當我們面對三個點時,尋找「中心點」的概念就變得更豐富了,不再只是單純的「中點」概念了。常見的有以下幾種情況:

- 三角形的重心 (Centroid): 這是最常提到的「三個點的中心」。重心是三角形三條中線(連接頂點和對邊中點的線段)的交點。計算方式也很類似中點公式,就是將三個點的各個坐標分別相加,然後除以 3。

- 對於三點 P1(x1, y1), P2(x2, y2), P3(x3, y3),重心 G 的坐標就是:

G((x1 + x2 + x3) / 3, (y1 + y2 + y3) / 3)。

它代表了三角形「質量」的平衡點。

- 對於三點 P1(x1, y1), P2(x2, y2), P3(x3, y3),重心 G 的坐標就是:

- 外心 (Circumcenter): 外心是三角形三邊垂直平分線的交點,它是三角形外接圓的圓心。它到三角形三個頂點的距離相等。計算起來會比重心複雜得多,通常需要解聯立方程式。

- 內心 (Incenter): 內心是三角形三個內角平分線的交點,它是三角形內切圓的圓心。它到三角形三邊的距離相等。

所以,當你問「三個點怎麼找中心點」時,需要明確你想找的是哪一種「中心」。最直接且與中點公式概念最接近的,就是重心,它同樣也是一個坐標的平均值概念的延伸。這也讓我反思,數學世界的每一個定義都是如此精確,不能隨意混用,對吧?

如果坐標是負數,兩點中點的計算方式會有影響嗎?

完全不會有影響!計算方式是完全一樣的。無論坐標是正數、負數還是零,我們都只需要按照「將對應坐標相加,再除以二」的原則來處理。唯一的差別是你可能需要更仔細地處理正負號的加減運算,避免粗心出錯。

舉例來說,假設有兩個點 P1(-5, -2) 和 P2(3, -8)。

- X 坐標:(-5 + 3) / 2 = -2 / 2 = -1。

- Y 坐標:(-2 + (-8)) / 2 = (-2 – 8) / 2 = -10 / 2 = -5。

所以,中點 M 的坐標就是 M(-1, -5)。你看,即使全部都是負數或正負交錯,計算步驟和核心思想都是不變的。這再次證明了數學的普遍性和一致性,真的很有趣!

兩點中點計算在生活中有哪些更實際、更具體的應用?

除了之前提過的例子,其實生活中還有許多更貼近日常的應用:

- 約會地點選擇: 如果你和朋友約在不同城市,想找一個大家交通時間都差不多的咖啡廳或餐廳,就可以將各自的起點大致標在線上地圖上,然後估算兩點的中點來推薦地點。當然,這只是一個粗略的估計,實際還要考慮交通便利性啦!

- 運動場地劃分: 在一些非標準的運動場地,例如臨時搭建的排球場或羽毛球場,要精準地劃分球網或發球線的中心位置時,中點計算就派上用場了。

- 設計與佈局: 在室內設計中,如果你想讓兩盞壁燈或兩幅畫作對稱地掛在牆上,找到它們之間的中點,就能確保它們距離中心線的距離是相等的。我的設計師朋友常常用這個小技巧來保持視覺平衡。

- 數據取樣: 在某些科學實驗或數據採集中,可能需要從兩組極端數據之間找到一個「中位數」或代表性的數據點,這時候中點的概念也能提供思考的方向。

這些例子都證明了,數學並非只存在於抽象的理論世界,它真真切切地為我們的生活帶來便利和效率,只要我們用心去觀察和應用!

為什麼中點公式是取平均值?這背後有什麼更深層次的數學含義嗎?

中點公式取平均值,從最直觀的層面看,是為了確保這個點與線段兩端點的「距離相等」。然而,如果我們從更深層次的數學角度來看,它其實與向量的概念以及線性組合有著密切的關聯。

在向量幾何中,如果點 P1 和 P2 分別對應著原點的向量 p1 和 p2,那麼它們所構成的線段,可以看作是從 p1 到 p2 的向量位移。線段的中點 M,其實就是向量 p1 加上向量 (p2 – p1) 的一半。

也就是說,中點 M 的向量 m 可以表示為:

m = p1 + (1/2)(p2 – p1)

整理一下,就會得到:

m = p1 + (1/2)p2 – (1/2)p1

m = (1/2)p1 + (1/2)p2

m = (p1 + p2) / 2

這個結果就直接導向了我們所熟悉的中點公式!它告訴我們,中點 M 其實就是兩個向量 p1 和 p2 的「平均向量」。這種表達方式在物理學中,如果兩個點代表兩個質量相等的物體,那麼它們的質量中心(或質心)也正是這個中點。

這種「平均」的思維,是許多數學和科學領域的基石,它代表了一種平衡、一種中心趨勢。從這個角度看,中點公式遠不止是坐標的簡單平均,它更是向量線性組合的一個特例,一個充滿美學和深意的數學表達。

兩點中點在向量幾何中如何表示?

在向量幾何中,兩點中點的概念會變得更加優雅和抽象,但也更具普遍性。如果我們將每一個點視為一個從原點出發的位置向量,那麼計算中點就變得非常直觀。

假設我們有兩個點 A 和 B,它們各自對應著從原點 O 出發的位置向量 OA 和 OB。

那麼,連接 A 和 B 的線段 AB 的中點 M,其位置向量 OM 可以表示為:

OM = (OA + OB) / 2

這表示什麼呢?它代表了將兩個位置向量先進行向量加法(用平行四邊形法則或三角形法則),然後再將結果向量的長度縮短一半。這是一個非常簡潔且強大的表達方式,它不再依賴於特定的坐標系,而是直接操作向量本身。

如果我們把向量表示成坐標形式,例如 OA = (x1, y1, z1) 且 OB = (x2, y2, z2),那麼:

OA + OB = (x1+x2, y1+y2, z1+z2)

所以,OM = ((x1+x2)/2, (y1+y2)/2, (z1+z2)/2)

這就完美地回歸到了我們之前討論的坐標形式的中點公式。向量的表達方式不僅統一了二維和三維空間的表示,更將中點的概念提升到了更高一層次的幾何理解。這就是我喜歡向量幾何的原因,它總能用最簡潔的方式,揭示出事物最本質的聯繫!

結語

看完了這篇文章,是不是覺得「兩點中點怎麼算」這個問題,不再只是冷冰冰的數學公式,而是一個充滿了實用性與趣味性的幾何概念了呢?從最基礎的平面坐標,到三維空間,再延伸到生活中的應用與向量幾何的深度解析,我相信你對中點的理解已經不再是片面的了。

下次無論是解題、規劃行程,還是進行任何需要找到平衡點的活動,不妨試著運用今天學到的知識。你會發現,掌握這些看似簡單的數學工具,真的能讓我們的思考和行動更加清晰有效率!這就是數學的魅力所在啊!