催化劑是觸媒嗎揭開化學反應背後的關鍵推手:深入解析催化劑與觸媒的關係

您是否曾好奇,在化學課本或科學新聞中,『催化劑』和『觸媒』這兩個詞彙經常同時出現,它們究竟是相同的事物,還是存在著細微的差別呢?這個問題困擾著許多人,而答案是:在化學領域中,『催化劑』和『觸媒』指的其實是同一種物質。

本文將帶您深入了解這兩個詞彙的確切含義、作用機制、重要性,並釐清為何它們會被交替使用,幫助您徹底掌握這門關於化學反應加速器的知識。

Table of Contents

催化劑就是觸媒嗎?揭開真相!

是的,在絕大多數情況下,尤其是在化學及科學領域中,『催化劑』(Catalyst)和『觸媒』(Catalyst/Promoter/Agent)指的是完全相同的概念與物質。

在台灣的學術界、工業界乃至於日常口語中,『觸媒』一詞是較為普遍且常被使用的說法,特別是在化學工程、環境工程或相關產業。例如,我們常說的「汽車觸媒轉換器」就是一個典型的例子。而『催化劑』則是更為標準化、國際通用的學術術語,直接翻譯自英文的「Catalyst」。

無論使用『催化劑』或『觸媒』,它們所描述的都是同一種在化學反應中扮演關鍵角色的物質。

什麼是催化劑(觸媒)?深入了解其定義與作用機制

了解了『催化劑』與『觸媒』是同義詞後,我們將統一使用『催化劑』來進行深入闡述,但在提及具體應用時,仍會尊重『觸媒』的普遍用法。

定義:化學反應的加速器與引導者

催化劑(Catalyst)是一種能改變化學反應速率,但在反應前後其本身的質量和化學性質卻不發生改變的物質。它參與了反應過程,但並不是反應物,也不會是最終產物的一部分。

簡單來說,催化劑就像是化學反應的「媒人」或「嚮導」,它幫助反應物更順利地結合或分解,達到反應的目的,而它自己卻絲毫無損。

降低活化能的奇妙作用

要理解催化劑如何作用,首先要了解「活化能」的概念。活化能是指反應物分子在發生有效碰撞、轉化為產物之前,所需要克服的最低能量障礙。

催化劑的作用機制主要有以下幾點:

- 提供新的反應途徑:催化劑不直接參與反應物的消耗,而是為反應物分子提供了一個新的、能量更低的反應路徑。想像一下,你要推動一顆大石頭越過一座山丘。催化劑就像是在山丘上開鑿了一條隧道,讓推動石頭變得更容易、更快速,但它本身並沒有被消耗掉。

- 降低活化能:由於提供了新的反應途徑,這個新途徑所需的活化能比原來的路徑要低得多。活化能的降低意味著在相同溫度下,會有更多的反應物分子擁有足夠的能量來跨越這個障礙,從而大大增加了有效碰撞的頻率,進而加速了反應速率。

- 不改變反應的熱力學平衡:催化劑能加速反應的正向(生成產物)和逆向(產物變回反應物)速率,且兩者加速的幅度是相同的。因此,它只能縮短達到平衡所需的時間,但不會改變化學平衡點本身,也不會影響最終的產物總量。它只是讓反應更快地達到平衡狀態。

關鍵特性:催化劑的獨特之處

催化劑之所以如此重要,是因為它具備以下幾個獨特的關鍵特性:

- 本身不被消耗:這是催化劑最重要的特性。在反應結束後,催化劑的質量和化學性質保持不變,可以循環使用。

- 不改變反應平衡點:催化劑可以加快反應速率,但不會改變最終的平衡狀態或產物的收率。

- 高度專一性(選擇性):許多催化劑對特定的反應物或反應類型具有高度的選擇性。這表示一種催化劑可能只對某種特定的化學反應有效,而對其他反應則無效。這在精細化工和生物化學中尤為重要。

- 少量即可發揮巨大作用:通常,只需要極少量的催化劑就能夠對大量的反應物產生顯著的催化效果。

- 可被毒化或失活:儘管催化劑本身不被消耗,但它們可能會被某些雜質「毒化」,導致催化活性降低或完全喪失。高溫或其他極端條件也可能導致催化劑結構改變而失活。

催化劑的分類:多樣化的催化世界

催化劑根據其物理狀態與反應物的關係,可以分為幾種類型:

1. 均相催化(Homogeneous Catalysis)

- 定義:催化劑與反應物處於相同的物理相(例如,都在溶液中或氣相中)。

- 優點:接觸面積大,反應效率高,選擇性好。

- 缺點:反應後催化劑與產物的分離較困難,成本較高。

- 範例:酸催化酯化反應(H⁺離子作為催化劑溶解在反應溶液中)。

2. 非均相催化(Heterogeneous Catalysis)

- 定義:催化劑與反應物處於不同的物理相(例如,固體催化劑作用於液體或氣體反應物)。

- 優點:反應後催化劑容易從產物中分離,方便回收再利用,是工業上最常用的催化形式。

- 缺點:活性位點有限,可能存在傳質限制。

- 範例:哈柏法合成氨(鐵作為固體催化劑作用於氮氣和氫氣);汽車觸媒轉換器(貴金屬塗層作用於汽車廢氣)。

3. 生物催化(Biocatalysis)——酵素(酶)

- 定義:由生物體產生的蛋白質分子,如酵素(酶),它們在溫和的條件下(如常溫、常壓、中性pH值)能高效、專一地催化生物體內的化學反應。

- 優點:極高的催化效率和選擇性,反應條件溫和,環境友好。

- 範例:澱粉酶將澱粉分解為糖;蛋白酶分解蛋白質;生物體內的消化、呼吸作用等所有生命活動都離不開酵素的催化。

重要性與應用:催化劑(觸媒)在我們生活中的影響力

催化劑的應用幾乎滲透到我們生活的方方面面,是現代工業和環境保護不可或缺的基石。以下是一些主要的應用領域:

- 工業生產:絕大多數的化學合成過程都依賴於催化劑。例如,石油煉製、塑膠生產(聚合物)、製藥、肥料生產(如哈柏法合成氨)等,都離不開高效的催化劑。它們能顯著提高生產效率,降低能耗和成本。

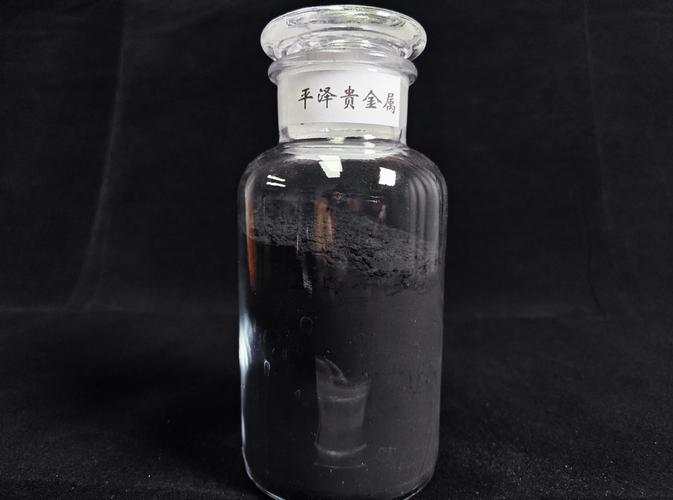

- 環境保護:最廣為人知的應用就是汽車觸媒轉換器(Catalytic Converter)。它利用鉑、鈀、銠等貴金屬作為催化劑,將汽車廢氣中的有害物質(如一氧化碳、氮氧化物和未燃燒的碳氫化合物)轉化為無害的二氧化碳、氮氣和水,有效減少空氣污染。

- 能源領域:在燃料電池中,催化劑用於加速氧氣還原和氫氣氧化的反應。在新能源技術如生物燃料的生產中,催化劑也扮演著關鍵角色。

- 生物醫學與食品加工:酵素(生物催化劑)在人體消化吸收、新陳代謝中扮演核心角色。在食品工業中,酵素用於生產乳酪、啤酒、麵包等,提高產品品質和生產效率。製藥工業中,酵素也用於合成複雜的藥物分子。

- 日常生活:我們使用的清潔劑、洗滌劑中可能含有酵素,能有效分解油污和蛋白質。甚至一些衣物纖維的生產也可能涉及到催化劑。

為何會產生『催化劑』與『觸媒』的混淆?

這種詞彙上的混淆主要源於語言的習慣、翻譯的演變以及不同學科領域的側重。在華人地區,尤其是在台灣,『觸媒』這個詞彙的使用歷史可能更為悠久,且其字面意義『觸』有接觸、引發之意,『媒』有媒介、引導之意,直觀地表達了其觸發或引導反應的特性,因此在早期和口語中廣為流傳。

然而,隨著科學交流的國際化和學術用語的標準化,直接音譯兼意譯的『催化劑』(Catalyst)逐漸成為了更標準的學術名詞,尤其是在高等教育和國際學術文獻中。儘管如此,『觸媒』這個詞彙仍因其廣泛的使用基礎而保留下來,並常與『催化劑』交替使用。因此,當您聽到或看到這兩個詞時,可以放心地將它們視為同義詞。

結論:化學領域的雙生子

總結來說,在化學領域中,『催化劑』與『觸媒』是兩個可以互換使用的詞彙,它們都精準地描述了那種能夠加速或減緩化學反應而不被消耗的關鍵物質。它們是推動現代化學工業、環境保護、能源開發乃至於生命活動的幕後英雄。

理解催化劑(觸媒)的概念及其作用機制,不僅能幫助我們更好地掌握化學反應的本質,也能讓我們認識到其在科技進步和日常生活中的巨大貢獻。

常見問題(FAQ)

Q1: 如何判斷一種物質是否為催化劑?

判斷一種物質是否為催化劑的主要依據是:它是否能改變反應速率(加速或減緩),但在反應前後,它的質量和化學性質本身沒有發生改變。您可以透過觀察反應前後該物質的量是否減少,以及其化學結構是否被破壞來判斷。

Q2: 為何催化劑能夠加速反應,卻不改變產物?

催化劑加速反應是透過提供一條新的、活化能更低的反應路徑,使得更多的反應物分子在單位時間內能夠越過能量障礙,從而提高反應速率。然而,催化劑本身不參與反應物的消耗或生成,它僅是改變了反應的途徑而非熱力學平衡。因此,它不會影響最終的產物種類或平衡時的產物量,只是讓反應更快地達到平衡狀態。

Q3: 催化劑會用完嗎?

理論上,催化劑在化學反應中不會被消耗殆盡,因此不會「用完」。它可以被反覆使用。然而,在實際應用中,催化劑可能會因為一些原因而失去活性,例如被反應中的雜質「毒化」(失去活性位點),或在高溫下發生結構變化而「失活」,導致其催化效率降低。這時就需要重新活化或更換催化劑。

Q4: 催化劑可以減緩反應嗎?

是的,除了加速反應的正催化劑(positive catalyst)外,也存在能夠減緩反應速率的負催化劑(negative catalyst),或稱抑制劑(inhibitor)。它們的作用機制通常是增加反應的活化能,或與反應物、催化劑結合,阻止其正常反應。例如,食品中的抗氧化劑就是一種常見的負催化劑,它們能減緩食物的氧化變質。

Q5: 日常生活中有哪些常見的催化劑應用?

日常生活中常見的催化劑應用包括:

- 汽車觸媒轉換器:將汽車廢氣中的有害物質轉化為無害物質。

- 生物體內的酵素(酶):消化食物、新陳代謝等生命活動都依賴酵素的催化。

- 過氧化氫(雙氧水)分解:常溫下較慢,但加入二氧化錳等催化劑後會迅速分解放出氧氣。

- 清潔劑中的生物酶:分解衣物上的蛋白質或脂肪污漬。

- 麵包發酵:酵母中的酵素催化糖分分解產生二氧化碳,使麵包膨鬆。