什麼樣的人值得信任?深入解析可靠人格特質與建立信任的黃金法則

欸,你是不是也曾遇過這種情況?或許是職場上,一個重要的專案需要交棒給同事;又或者在生活中,有個秘密煩惱想找人傾訴;甚至只是簡單的,需要有人幫忙照顧家裡的毛小孩幾天。在這些關鍵時刻,我們心裡總會冒出同一個問題:「到底,什麼樣的人值得信任呢?」這份信任感啊,有時候像是一種直覺,但更多時候,它可是建立在對方一連串的行為模式、特質展現上頭的。

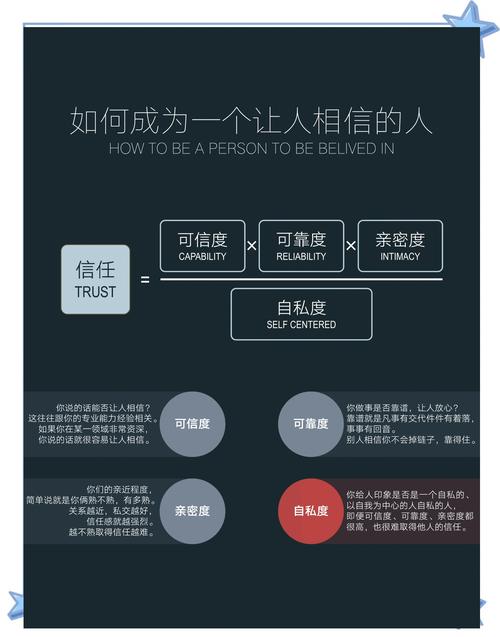

別擔心,你不是唯一有這種困惑的人。其實,判斷一個人是否值得信任,這門學問可比我們想像中還要深奧呢!它不僅僅是看對方有沒有說謊,更是一種對其品格、能力、意圖的綜合評估。簡單來說,值得信任的人,往往具備誠實正直、能力可靠、善意為懷、言行一致與保持透明開放等核心特質。他們不僅能妥善完成你交付的任務,更能讓你感到心安,深知無論何時何地,對方都會秉持良善的初心,堅守承諾。

今天,就讓我們一起深入剖析這些可靠人格特質,並探索在人際關係中,究竟該如何辨識、建立,甚至維護這份無價的信任。你會發現,信任就像是人際關係中的黃金法則,一旦掌握,你的人際網絡將會變得更加堅實與美好喔!

Table of Contents

核心特質解析:值得信任的基石

要理解什麼樣的人值得信任,我們得先從構成信任的幾個核心要素說起。這就像蓋房子,得有穩固的地基與樑柱,信任這座大廈才能屹立不搖。我個人的觀察與經驗是,以下這些特質,幾乎是判斷一個人能否交付信任的關鍵指標。

誠實與正直:信任的定海神針

說到信任,誠實絕對是大家腦海裡第一個蹦出來的詞,對吧?一個真正值得信任的人,他絕對是言出必行,不欺騙、不隱瞞。這不單指那些天大的謊言,也包含生活中的小事。比如說,他有沒有為了一點點小便宜就誇大其詞?有沒有為了迴避責任而扭曲事實?這些看似微不足道的細節,其實都在無形中累積或消耗著我們的信任資產。

更深層次的,是正直。這不僅僅是不說謊,更是一種對自我道德標準的堅持,即使在沒有人監督的情況下,他也會選擇做對的事情。當誘惑擺在眼前,或者面臨兩難抉擇時,一個正直的人會堅守自己的原則,不為眼前的利益或壓力所動搖。這種內在的操守,就像是他們人生的羅盤,始終指向正確的方向,讓人感到踏實與放心。

我常說,看一個人是否值得信任,別光聽他說了什麼,更要看他在關鍵時刻怎麼做。那種明知會吃虧,卻仍選擇誠實面對的人,真的超值得敬佩。

能力與專業:把事情辦好的硬實力

光有正直的心,還不足以構成完整的信任。你想想看,如果你把一個重要任務交給一個人,他再誠實善良,但就是能力不足,把事情搞砸了,你還會完全信任他嗎?所以,能力與專業同樣是信任的重要組成部分。這包括了他是否具備完成你所交付任務的知識、技能與經驗,以及他解決問題、應對挑戰的能力。

一個值得信任的人,會清楚自己的能力邊界,不會隨意承諾超出自己範圍的事。如果他答應了,那通常就是有把握做到的。而且,他們通常會持續學習,精進自己的專業,以便更好地履行承諾。這份「我能搞定」的底氣,以及「我會努力搞定」的態度,都大大增加了他們的可信度。我認為,在職場上,能力是信任的入場券,缺乏能力的善意,有時候反而會帶來更大的困擾。

善意與同理心:感受對方的心意

除了「說實話」和「能辦事」,信任還仰賴於對方是否具備一顆善意為懷的心。這意味著,他們在與你互動時,不僅僅是考慮自己的利益,也會設身處地為你著想。他們願意幫助你,希望你過得好,而不是總想著從你身上得到什麼。

同理心就是這種善意最直接的體現。一個有同理心的人,能夠理解並感受到你的情緒、你的困境。當你遇到麻煩時,他們不會只是說些不痛不癢的安慰話,而是會主動提供協助,或者至少給予真正的傾聽與支持。這種「為我好」的感覺,能讓你在情感上建立起深厚的連結,讓信任感更加穩固。我就曾經遇到過一位朋友,在我低潮時,她沒有說教,只是靜靜地聽我訴苦,然後遞上一杯熱茶,那種被理解的溫暖,讓我至今難忘,也讓我知道她是我可以完全信任的人。

可靠性與一致性:時間累積的考驗

可靠性,簡單來說就是「靠譜」。一個值得信任的人,他的行為是可預測的,是穩定一致的。他會信守承諾,說到做到,不會今天一套、明天又變卦。如果你交代了他一件事,你會很清楚,這件事他八九不離十會按時按質地完成,讓你無需操心。這種始終如一的行為模式,是需要時間來證明和累積的。

一致性則是指,無論面對什麼樣的人,在什麼樣的情境下,他的核心價值觀和行為準則都是統一的。他不會在老闆面前一套、在同事面前一套、在下屬面前又一套。這種表裡如一,讓他的形象更加清晰,也讓人更容易判斷和預測他的行為。想想看,如果一個人總是變來變去,你怎麼能安心把事情交給他呢?這種穩定與一致,是信任最堅實的基石,也是我觀察一個人是否值得深交的重要標準。

透明度與開放性:讓你看清全貌

最後一個,也是非常重要的一點,就是透明度與開放性。一個值得信任的人,不會刻意隱瞞資訊,尤其是那些與你相關的、或者會影響你判斷的資訊。他們願意坦誠地分享自己的想法、感受,甚至是錯誤或不足。當他們犯了錯,會勇於承認,而不是遮遮掩掩,試圖掩蓋。

這種開放的態度,能讓你看清事情的全貌,減少猜疑與不確定性。雖然有時候真相可能不那麼令人愉快,但至少你知道你面對的是真實,而不是被粉飾太平。這種「把話說開」的勇氣,以及「沒有秘密」的坦蕩,是建立深層信任不可或缺的要素。當你知道對方沒有什麼不能說的,你自然會感到更加安心。

如何辨識值得信任的人?實用指南

了解了這些核心特質,下一步就是如何在日常生活中,實際地去辨識這些值得信任的人。這可不是光憑感覺就能辦到的,需要一些觀察和判斷的技巧。就像偵探辦案一樣,我們要從點滴線索中拼湊出真相。

觀察其行為模式:細節藏在魔鬼裡

- 過去的承諾履行情況: 他過去有沒有信守過承諾?無論大小,從約會是否準時,到答應幫忙的小事有沒有做到,這些都是觀察他可靠性的最好依據。如果他經常找藉口推託,或者答應了卻又忘記,那就要打個問號了。

- 面對壓力和誘惑的反應: 人性最真實的一面,往往在壓力或利益面前才會顯現。當他面臨困難、誘惑或者權力時,他會不會為了自保或私利而犧牲原則?例如,會不會為了升遷而誣陷他人,或者在利益面前,公然違背之前的承諾?這可是檢驗其正直的黃金時刻。

- 對待弱勢群體的態度: 觀察他如何對待那些無法給他帶來任何好處的人,例如服務生、清潔人員、街友,甚至家中的寵物。一個真正善良有同理心的人,對任何生命都會抱持尊重的態度。如果他對上阿諛奉承,對下卻頤指氣使,那他對你的「好」可能也只是出於某種目的。

- 處理衝突的方式: 當意見不合或發生爭執時,他是選擇理性溝通、尋求共識,還是情緒化地攻擊、逃避責任?一個值得信任的人,即便在衝突中,也會保持理智與尊重,而不是一味地指責或推卸。

傾聽其言語與語氣:言辭中的玄機

- 是否有誇大、閃爍其詞: 他說話有沒有總是誇大其詞,把小成就說成豐功偉業?或者在某些問題上支支吾吾,刻意迴避細節?這些都是可能不夠誠實的訊號。真正值得信任的人,他們的語言通常是樸實、精準的,不會過度包裝。

- 前後是否矛盾: 他在不同時間、不同場合說的話,是否自相矛盾?或者對同一件事情有不同的說法?這種缺乏一致性的表現,會大大削弱你在他身上的信任感。

- 語氣是否真誠: 雖然這比較抽象,但人的語氣、眼神、肢體語言往往會透露出真實的意圖。一個真誠的人,他的語氣會比較平穩、坦率,眼神也會比較堅定。而那些心虛或有所圖的人,可能會顯得語氣浮誇、眼神閃爍。

檢視其人際關係:以小見大

- 與他人的長期關係: 觀察他是否有長期穩定的人際關係,比如多年的好友、穩固的家庭關係。如果一個人總是與周圍的人鬧翻,或者頻繁更換朋友,這可能代表他在關係中存在一些問題,例如不負責任、缺乏誠信等。

- 朋友圈的品質: 「近朱者赤,近墨者黑」。他的朋友是些什麼樣的人?如果他的朋友圈都是些品行不端、言而無信之輩,那他自己可能也很難獨善其身。

- 是否容易與人發生衝突: 雖然適度的衝突是正常的,但如果他經常與人發生激烈衝突,或者總是成為矛盾的中心,這可能說明他缺乏同理心、溝通能力差,或者行事過於自我中心。

信任的建立是一個過程:耐心與時間的沉澱

值得注意的是,信任不是一蹴可幾的。它是一個循序漸進的過程,需要時間的沉澱和多次互動的檢驗。你可以從一些小事開始,逐漸加大信任的籌碼。例如,先讓他幫你一個小忙,看看他是否能妥善完成;再慢慢地,將更重要的事情交給他。

同時,也要保持觀察,給予機會,但不要盲目。信任是雙向的,當你選擇信任他時,也是在給予他展現值得信任的機會。這種良性互動,會讓信任的基礎越來越深厚。

信任崩塌的警訊:什麼樣的行為會破壞信任?

就像一道裂痕,信任一旦受損,要修復可就難了。有些行為簡直是信任關係的殺手,一旦出現,你就要提高警覺了。了解這些警訊,能幫助我們及早辨識並保護自己免受傷害。

- 說謊與欺騙: 這絕對是信任關係中最大的毒藥。無論是善意的謊言(通常也不存在真正的善意謊言),還是為了利益而編造的謊言,都會在對方心中埋下懷疑的種子。一旦發現對方說謊,尤其是在重要的事情上,那麼他所說的任何話都將大打折扣。

- 推卸責任: 當事情搞砸了,一個不值得信任的人會第一時間推卸責任,把錯誤歸咎於他人或環境。他們不敢承認自己的不足,更不會主動承擔後果。這種行為會讓人覺得他不負責任、不成熟,也無法在困難時依靠他。

- 背叛與洩密: 這種行為是對信任最直接的破壞。當你把秘密、機密資訊或脆弱的一面交付給對方,而他卻將其洩露或用於傷害你,這種背叛的痛苦幾乎是無法彌補的。它不僅摧毀了當下的信任,也會讓人對未來的人際關係產生陰影。

- 行為反覆無常: 缺乏一致性,今天說一套,明天做一套;對人忽冷忽熱,讓人捉摸不定。這種不穩定的行為模式,會讓你在他身上找不到任何可以預測的規律,自然也無法產生信任感。你會感覺跟這樣的人相處,就像在走鋼索,隨時都可能掉下去。

- 缺乏同理心或自私: 總是以自我為中心,只顧自己的利益,對他人的感受漠不關心,甚至會為了自己的目的而犧牲他人。這種極度的自私,會讓對方感覺自己只是一個被利用的工具,而不是被尊重的人,信任感自然蕩然無存。

我曾有個朋友,有一次他答應幫我一個忙,結果到了關鍵時刻卻突然「神隱」,電話不接訊息不回。事後問他,他給的理由也前後矛盾。從那次之後,無論他再說什麼,我心裡都會留一個問號。這種經驗,是不是你也曾有過呢?這些警訊,其實都是在提醒我們,要重新評估這段關係中的信任基礎了。

建立與維護信任的黃金法則:人際關係的基石

了解了什麼樣的人值得信任,以及如何辨識,接下來當然就是要思考,我們自己該如何成為一個值得信任的人,並在人際關係中建立與維護這份寶貴的信任。記住,信任是雙向的,你希望別人信任你,首先自己要表現出值得信任的樣子。

言行一致,表裡如一

這幾乎是建立信任的黃金準則。你說了什麼,就努力去做到;你的內心所想,最好能與你的外在行為相符。別做「雙面人」,在不同場合展現不同面貌,這樣只會讓人感到虛假。保持真實的自我,無論面對誰,都用一致的標準來待人處事。當你成為一個「可預測」且「可靠」的人,別人自然會把信任的票投給你。

保持開放透明的溝通

有什麼問題,說出來;有什麼想法,表達出來。別藏著掖著,尤其是那些可能影響到他人的資訊。當你犯了錯,勇於承認,並解釋清楚原因。這種開放的溝通態度,能讓對方感覺到被尊重,也能減少不必要的誤會和猜疑。我個人經驗是,有些難以啟齒的真相,雖然說出口當下會痛,但長遠來看,卻能讓關係更加穩固。

勇於承擔責任,承認錯誤

每個人都會犯錯,這是人之常情。但關鍵在於,犯錯之後你如何應對?一個值得信任的人,會勇敢地為自己的行為負責,而不是找藉口、推卸責任。他們會主動承認錯誤,並且積極尋求補救措施。這種負責的態度,不僅能展現你的成熟與擔當,也能讓對方感受到你的真誠與可靠。

展現同理心,為他人著想

在與人互動時,多站在對方的角度思考問題,試著理解他們的感受和需求。提供力所能及的幫助,表達真誠的關懷。當你能夠體恤他人,並將其利益納入考量時,對方會感受到你的善意,進而願意對你敞開心扉。這種溫暖的連結,是信任關係中不可或缺的潤滑劑。

持續展現專業與能力

不要停止學習和成長。當你不斷提升自己的專業能力,並在行動中展現出來時,你完成任務的效率和品質就會更高。這種持續的進步,不僅能增強你在他人心中的可靠性,也能讓你在面對挑戰時,更有自信地承擔責任,進而贏得他人的信賴。

學會原諒與重建(當有基礎時)

信任關係中難免會出現裂痕。如果對方只是犯了無心之失,或者在悔過並努力彌補時,給予適度的原諒和重建的機會也是很重要的。當然,這前提是對方展現出真誠的悔意,並且有重新贏得信任的行動。有時候,從一次修復的危機中走出來,反而會讓信任關係變得更加堅韌。

常見問題與深入解答

Q1: 信任可以被重建嗎?如何重建?

這是一個非常常見且重要的問題。答案是:信任在某些情況下是可以被重建的,但這通常是一個漫長而艱難的過程,而且並非所有類型的信任破裂都能修復。 它取決於破壞的嚴重性、對方的悔意以及受損方原諒和再次投入的意願。

要重建信任,首先,造成破壞的一方必須真誠地承認錯誤並承擔全部責任。這意味著不能找藉口,不能推卸,要清晰地表達歉意,並對造成的傷害表示遺憾。光說「對不起」是不夠的,必須展現出深刻的理解和懊悔。

其次,必須積極採取補救措施。這不僅是口頭上的承諾,更需要具體的行動來彌補過失。例如,如果信任被打破是因為欺騙,那麼重建就要求徹底的透明化,不再隱瞞任何事情。如果是因為不負責任,那麼就要展現出強烈的責任感,並在未來的行為中保持高度的可靠性。

最後,重建信任需要時間和持續的一致性行為。這不是一次性的彌補就能解決的,而是要透過長期的、穩定的、符合期望的行為來慢慢重新贏得對方的信心。每一次的信守承諾,每一次的展現誠實,都像是在信任的帳戶裡存入一筆小錢,積少成多。受損方也需要給予對方空間和機會去證明自己,並願意再次冒險投入情感。這是一個雙方都需要付出努力的過程。

Q2: 為什麼有些人天生就難以信任別人?

有些人天生就難以信任別人,這背後的原因其實很複雜,通常與他們過去的經歷、成長環境以及心理狀態息息相關。這種「信任障礙」並不是他們故意的,而是深深根植於他們內心的防禦機制。

一個主要的原因是過去的創傷或被背叛的經歷。如果在成長過程中,他們曾被親近的人(如父母、朋友、伴侶)嚴重欺騙、傷害或背叛,那麼他們可能會因此建立起一種強烈的防禦機制,認為信任他人是危險的,會導致再次受傷。這種經歷會讓他們對人產生普遍性的懷疑,寧願保持距離也不願冒險。

此外,不穩定的成長環境也可能導致信任困難。如果從小生活在一個充滿變數、承諾常常落空、或者人際關係不健康的環境中,他們可能很難學會如何建立和維持穩定的信任關係。他們可能沒有機會體驗到被無條件信任或信任他人的美好,因此對此感到陌生甚至恐懼。

某些人格特質或心理問題也可能是一個因素,例如患有偏執型人格障礙的人,他們可能對他人的意圖長期保持懷疑和不信任。焦慮症或抑鬱症也可能影響一個人的社交互動和信任能力。在這些情況下,專業的心理諮詢或治療可能會有所幫助。

Q3: 在不同情境下,信任的標準會有差異嗎?

是的,在不同情境下,我們對信任的標準確實會有所差異,這是因為不同情境對信任的「需求」和「風險」不同。我們可以將信任分為幾個維度,在不同場景下,這些維度的權重會有所調整。

例如,在工作場合,我們可能更看重一個人的「能力與專業」以及「可靠性」。你會信任一個工程師,是因為他能準時且高品質地完成程式碼,而不是因為他會傾聽你的心事。誠實當然也很重要,但能力在職業信任中佔據了更高的比重。如果一個同事很有愛心,但總是搞砸專案,你很難在工作上信任他。

而在親密關係中(例如伴侶或摯友),我們會對「誠實與正直」、「善意與同理心」以及「透明度」有更高的要求。你需要知道對方是否忠誠、是否真心為你著想,以及是否願意向你敞開心扉。在這裡,即使能力普通,但只要他真心實意、表裡如一,你也會給予很高的信任。如果你的伴侶很有能力賺錢,但卻經常說謊或背叛,這段關係的信任基礎就會徹底崩塌。

在法律或財務事務上,對「正直」和「可靠性」的標準會極其嚴格。你會信任你的律師或會計師,是因為他們會嚴格遵守法律和職業道德,並且能準確無誤地處理你的事務,而不會輕易透露你的隱私或從中牟利。

因此,雖然誠實、善良和可靠是普遍適用於所有信任情境的核心特質,但具體到某個情境時,我們會根據該情境的獨特性和潛在風險,來調整對各個信任維度的側重程度。

Q4: 信任與依賴有什麼不同?

信任和依賴雖然經常同時出現,且關係密切,但它們是兩個截然不同的概念。理解它們的區別,能幫助我們更好地管理自己的人際關係。

信任(Trust),是指你對另一個個體、組織或系統的意圖、能力或誠實抱持著一種積極的預期。它是一種基於相信對方會做對的事情,或者會按照預期行事的信念。當你信任一個人時,你相信他不會傷害你,不會欺騙你,並且會履行承諾。信任關乎的是對方的品格、能力和意圖。它是關係的基礎,是一種自願的、有意識的選擇,願意將自己的某些利益或脆弱性暴露給對方,因為你相信對方會妥善處理。

而依賴(Dependence),則是指你因為需要另一個個體、組織或系統才能滿足自己的某種需求或達到某個目標,而不得不與之產生關聯。它關乎的是對方的資源、權力或在特定情境中的關鍵地位。例如,你可能依賴你的老闆給你發薪水,依賴電力公司提供電力,或者依賴你的醫生開藥給你治療。這種依賴可能是單向的(你依賴對方),也可能是雙向的。依賴不一定伴隨著信任。你可能會依賴一個你並不信任的人(例如一個你必須合作但人品不佳的同事),只是因為你別無選擇,或者對方掌握著你所需的資源。

區分兩者的關鍵在於「選擇」和「意圖」。信任是基於你相信對方是值得的選擇,帶有正向的意圖;而依賴則更多是基於情境的需要或不得不為之的現實。理想的關係是信任與依賴並存的,例如你既信任你的伴侶,又在生活上互相依賴。但現實中,我們也可能在不信任的基礎上建立依賴關係,這往往會帶來壓力和不滿。

結語

看吧,什麼樣的人值得信任,其實並不是個單一答案的問題。它涉及到的,是對方品格、能力、意圖與行為模式等多方面的綜合展現。我們從誠實正直、能力與專業、善意同理、可靠一致,再到透明開放,一層層地剖析了這些核心特質,也提供了實用的辨識方法。同時,我們也了解到,信任的崩塌往往來自於說謊、推卸責任和背叛,而建立與維護信任,則需要我們言行一致、坦誠溝通、勇於負責、展現同理心,並持續提升自我。

在這個複雜多變的社會裡,能夠辨識並建立與值得信任的人之間的關係,無疑是我們人生中最寶貴的資產之一。它不僅能讓我們在工作上更順遂,在情感上更滿足,更能讓我們的內心充滿力量,因為你知道,無論前方有多少挑戰,總有人會堅定地站在你身邊。

所以啊,從今天開始,就讓我們練習成為一個更敏銳的觀察者,去發現那些值得信賴的閃光點。更重要的是,讓我們努力成為那個值得被信任的人,用我們的言行,為周遭的人帶來安心與力量。畢竟,信任是相互的,當你將信任的種子灑下,它終將為你帶來豐盛的人際果實。願你我都能在信任的沃土上,滋養出真摯而堅固的關係!