什麼是道什麼是德:深入探討中國哲學的核心概念與現代啟示

Table of Contents

什麼是道什麼是德:深入探討中國哲學的核心概念與現代啟示

在博大精深的中國哲學中,「道」與「德」是兩個核心且互相關聯的概念,它們不僅塑造了東方思想的基石,也為個人修養、社會和諧提供了永恆的智慧。對於初學者而言,這兩個詞彙常常令人困惑,彷彿觸手可及卻又深不可測。本文將帶您深入探索「道」與「德」的本質、兩者間的深刻連結,以及它們在不同思想流派中的詮釋與在現代生活中的實踐意義。

什麼是「道」(Dao):宇宙的終極法則與生命之源

「道」是中國哲學,特別是道家思想中一個最為根本且神祕的概念。它超越了語言和形體的限制,被視為宇宙萬物運行、生成、演變的總體規律和最初的本源。

道在道家思想中的詮釋

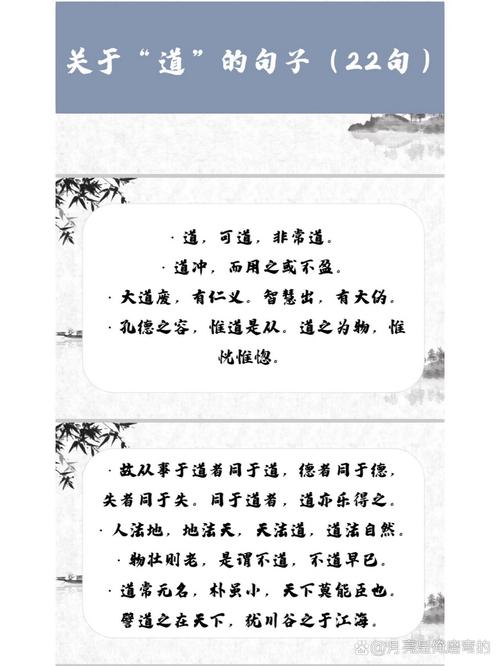

老子在《道德經》中開宗明義地指出:

「道可道,非常道;名可名,非常名。無名天地之始;有名萬物之母。」

這句話深刻揭示了「道」的不可言說性與超越性。它不是一個具體的東西,也不是一種可以被定義的現象,而是一種無形無象、無始無終的「存在」。

- 宇宙的本源與規律: 「道」是萬物生成、發展、演化的總源頭,也是其遵循的內在邏輯和秩序。它無處不在,卻又不可見、不可觸。

- 自然而然: 「道」的核心特質是「自然」,即萬物按其本來面目、無需外力干預地運轉。這衍生出「無為」的思想,強調順應自然,不妄為、不強求。

- 虛靜與無: 「道」常與「虛」、「靜」、「無」聯繫在一起。它空無一物,卻能容納萬物;它寂靜不動,卻能生發變化。這種「無」並非不存在,而是超越了具體存在的狀態。

簡單來說,「道」是那個使宇宙之所以為宇宙,萬物之所以為萬物的「所以然」。它是看不見摸不著的規律、法則,卻主宰著一切的存在與變化。

道家的「道」與儒家的「道」

雖然「道」一詞在道家思想中被賦予了最深刻的宇宙論意義,但它在儒家思想中也有其重要性。儒家所講的「道」更多地指的是一種為人處世的「正道」、治國理政的「王道」,或是一種倫理道德的準則。例如孔子說:「朝聞道,夕死可矣。」這裡的「道」更偏向於真理、義理和仁義之道。

什麼是「德」(De):道的體現與個體的品格

「德」是「道」在具體事物和個體生命上的體現、彰顯與功能。如果說「道」是宇宙的總規律、總能量,「德」就是這種規律和能量在特定存在物上所呈現出的特性、品質和價值。

德在道家思想中的詮釋

在《道德經》中,「德」被視為「道」在萬物中的內在稟賦和功效。老子說:

「道生之,德畜之,物形之,勢成之。是以萬物莫不尊道而貴德。」

這意味著「道」是萬物的生發者,而「德」則是對萬物的滋養和成就。萬物因為稟受了「道」的氣而得以生成,又因有「德」的滋養而得以成長。因此,萬物都尊崇「道」的生成,而珍貴「德」的成就。

- 自然之德: 在道家看來,萬物都有其與生俱來的「德」,即其本性。人若能順應自然,不背離「道」,便能保有其「德」。

- 個人修養之德: 對於人而言,道家所強調的「德」是與「道」相符的品性,如虛靜、不爭、慈愛、簡樸等。當一個人能夠順應自然,去除私慾和執著,便能達到「上德不德,是以有德」的境界,即不刻意追求德性,德性反而自然流露。

德在儒家思想中的詮釋

相較於道家偏重於自然屬性和內在稟賦的「德」,儒家對「德」的理解則更側重於社會倫理和道德實踐。儒家所講的「德」是指一種經過後天學習和修養而形成的品格、美德和道德規範。

- 五常之德: 儒家核心的「德」包括「仁、義、禮、智、信」五常。

- 仁: 愛人,推己及人,具有同情心和博愛精神。

- 義: 公正合宜,行為符合道德規範,擇善固執。

- 禮: 社會秩序與規範,行為舉止符合禮儀,尊卑有序。

- 智: 明辨是非,知人識己,具有判斷能力。

- 信: 誠實不欺,言而有信,立身之本。

- 內聖外王: 儒家強調通過修身養性(內聖)來培養「德」,進而推己及人,齊家治國平天下(外王)。「德」是個人成就、社會和諧乃至國家治理的根本。

因此,儒家的「德」更具有積極入世的色彩,它要求個體在社會互動中,通過不斷的學習、反思和實踐來完善自己的品格。

「道」與「德」的深刻連結:體用一源,顯隱相生

了解了「道」與「德」各自的定義後,我們必須認識到,這兩個概念並非孤立存在,而是緊密相連,互為表裡。

道是「體」,德是「用」

「道」可以被理解為一種抽象的、普遍的、潛在的「本體」或「體」,它是萬物存在的依據。而「德」則是「道」在具體事物和現象中展現出來的「功能」或「作用」。沒有「道」的生發,就沒有萬物,也就無所謂萬物的「德」;而沒有「德」的展現,「道」也將是空泛而無法被感知的。

想像一下:

「道」就像太陽的光和熱的本源能量。 它無限、無形,是所有光熱的來源。

「德」就像這些光和熱照射到地球上,所帶來的一切具體效益。 比如植物的光合作用、維持生命所需的溫度、使萬物生長的生命力等。這些具體的作用和效益,就是「德」。

道的「能」與德的「得」

「道」是「能」,是無所不能的潛在能力。它具備創造、演化、維持宇宙萬物的無限潛能。「德」則是這種「能」的具體「得」,即在某一特定個體或現象上所獲得、所呈現出的特殊稟賦、品質和價值。

老子說「道生之,德畜之」,正是點明了「道」是始終如一的生成力量,而「德」是這種力量在萬物中得到滋養、成就的結果。

「道」與「德」在現代生活中的實踐意義

儘管「道」與「德」是古老的哲學概念,但它們的智慧在現代社會依然具有深遠的指導意義。它們不僅僅是抽象的學術討論,更是引導我們過上更充實、更有意義生活的實用指南。

個人的修養與成長

- 順應自然,減輕焦慮: 學習「道」的「自然」與「無為」精神,教導我們在面對變動不居的世界時,要順勢而為,不過度執著於結果,學會放下不必要的焦慮與控制欲。這有助於現代人應對壓力,保持內心的平靜。

- 培養品德,提升人格: 無論是道家的清靜無為之德,還是儒家的仁義禮智信之德,都強調個體內在品格的培養。在充滿誘惑和挑戰的現代社會,堅守正直、誠信、善良等核心價值,有助於建立良好的人際關係,獲得真正的尊重與幸福。

- 獨立思考,明辨是非: 學習「道」的深奧,能啟發我們超越表象,洞察事物的本質。而培養「德」,則能讓我們在複雜的社會中,做出符合倫理、有益於他人的選擇。

社會的和諧與永續

- 環境保護,永續發展: 「道法自然」的理念提醒我們,人類是自然界的一部分,應尊重自然規律,與環境和諧共處,而非竭澤而漁。這對當今的環境保護和永續發展具有重要的啟示意義。

- 建立信任,促進合作: 社會的運作離不開「德」的維繫,尤其是儒家強調的「信」與「義」。一個缺乏誠信、正義的社會,將會陷入混亂和猜忌。培養群體的「德」,有助於建立互信,促進合作,共同面對挑戰。

- 領導智慧,以德服人: 對於管理者和領導者而言,「道」提供了宏觀的視野和順應趨勢的智慧,而「德」則要求他們以身作則,公正廉潔,關懷民生,唯有「以德服人」,方能長治久安。

結語:從「道」與「德」領悟生命的智慧

「什麼是道什麼是德」這個問題,引領我們進入了中國哲學最深邃的領域。我們看到,「道」是那個超越一切、無所不包的宇宙本源與規律;而「德」則是「道」在具體生命和事物上的顯現與品格。

兩者一體兩面,互相依存。學習「道」,是為了理解宇宙的宏大秩序,從中獲得超然與智慧;實踐「德」,則是在日常生活中,將這種智慧轉化為具體的行為規範與高尚品格。無論是道家的順應自然、無為而治,還是儒家的仁義禮智信、修身齊家,都為我們提供了豐富的生命指南。

在資訊爆炸、價值多元的現代社會,重新審視「道」與「德」的智慧,不僅能幫助我們尋求內心的寧靜與和諧,更能為我們構建一個更加美好、更具韌性的社會提供永恆的啟示。

常見問題(FAQ)

如何分辨一個人是否有「德」?

要分辨一個人是否有「德」,可以從其日常行為和處事態度觀察。一個有「德」的人通常會表現出誠實、正直、善良、謙遜、有責任感,並能設身處地為他人著想,言行一致,即使在無人監督的情況下也能堅守原則。他們面對誘惑時能保持清醒,對待弱者能展現同情心。

為何說「德」是「道」的體現?

「德」之所以被稱為「道」的體現,是因為「道」是無形無象的宇宙本源與規律,它無法被直接感知。而「德」則是「道」這種抽象法則在具體萬物、尤其是在人類身上所呈現出來的內在稟賦、品格與功能。可以說,「德」是「道」作用於個體後的具象化結果,是「道」在現實世界中的可觀察、可感知的表現形式。沒有「德」的彰顯,「道」就無法被證明其存在與作用。

「道家」與「儒家」對「德」的理解有何主要不同?

道家與儒家對「德」的理解有顯著差異。道家強調的「德」更多指一種自然而然、與「道」相符的內在稟賦和本性,如清靜、不爭、慈愛,追求的是返璞歸真、無為而治的境界。而儒家強調的「德」則更側重於社會倫理和後天修養形成的道德規範,如「仁、義、禮、智、信」,追求的是通過積極入世的實踐來實現個人完善和社會和諧。

如何在日常生活中實踐「道」的精神?

在日常生活中實踐「道」的精神,主要是學習其「順應自然」、「無為」和「不爭」的智慧。這意味著要學會接受事物的自然發展,不過度強求或干預;培養內心的平靜,減少不必要的慾望和執著;面對衝突時選擇退讓和包容,而非一味爭鬥。例如,在工作中學會放鬆和信任流程,在人際關係中多一份理解和少一份抱怨,在個人生活中享受簡單和寧靜。