什麼是警醒度:解鎖高效能與優質生活的關鍵要素

你是不是也曾經有過這樣的經驗?明明睡足了八小時,起床卻還是感到腦袋一片漿糊,提不起勁?或是到了下午,開會或處理公事時,思緒開始打結,頻頻出錯?哎呀,這種狀況啊,很多忙碌的上班族、學生,甚至家庭主婦都常常碰到耶!這可不是你懶惰,也不是你能力不足,很可能啊,問題就出在你的「警醒度」上。

Table of Contents

什麼是警醒度?迅速搞懂關鍵概念!

說真的,警醒度這個詞,聽起來好像有點專業,但它其實離我們的日常生活可近了!

警醒度,簡單來說,就是我們大腦對於周遭環境刺激的接收、處理與反應能力,是一種動態的意識狀態,深刻影響著我們的專注力、認知功能與決策品質。它不是單純的「醒著」,而是一種高品質的、能夠有效率地進行思考與行動的狀態。想像一下,你開車時需要高度的警醒度來應對路況;學習時需要它來吸收新知;甚至是與朋友聊天,也需要足夠的警醒度才能理解對方的語氣與表情,做出恰當的回應。它不是一成不變的,而是隨著時間、環境和個人生理狀況起伏變化的。

深入探究:警醒度的多層次面向

你或許會問,警醒度不就是「醒著」嗎?其實不然。它可比我們想像的要複雜得多,更像是一種光譜,從極度昏沉到極度亢奮,而最理想的狀態,通常是介於兩者之間,那種既能高度專注,又不至於過度緊張的平衡點。

警醒度的核心構成要素

要理解警醒度,我們得拆解一下它的幾個核心要素:

- 持續性注意力 (Sustained Attention): 這指的是長時間保持專注於某項任務或刺激的能力。比方說,你在寫一份冗長的報告,或是長時間監控某個儀器,都需要這種注意力。

- 選擇性注意力 (Selective Attention): 在眾多刺激中,你能選擇性地關注重要的資訊,而過濾掉不相關的干擾。像是在吵雜的咖啡廳裡,你卻能專心與朋友對話,這就是選擇性注意力的展現。

- 處理速度 (Processing Speed): 大腦接收、理解和響應資訊的速度。警醒度高的時候,你的反應會更快,思路也會更敏捷。

- 反應時間 (Reaction Time): 對於特定刺激做出反應所需的時間。這在需要快速決策的場景中尤其重要,例如駕駛或進行運動時。

大腦如何「喚醒」我們?神經傳導物質的奧秘

這些能力的背後,其實是大腦裡複雜又精密的運作。我們的大腦有一個非常重要的區域叫做「網狀活化系統 (Reticular Activating System, RAS)」,它就像是個總開關,負責調節我們的意識水平和警醒度。當RAS活躍時,大腦皮層會接收到更多刺激,讓我們保持清醒和警覺。

同時,幾種關鍵的神經傳導物質也扮演著不可或缺的角色:

- 正腎上腺素 (Norepinephrine): 嘿,這個可是「戰鬥或逃跑」反應的要角!它能提升警覺性、專注力和情緒。當你感到興奮或需要高度專注時,正腎上腺素就會大量分泌。

- 多巴胺 (Dopamine): 聽到這個名字,是不是馬上聯想到「快樂」?沒錯,多巴胺與獎勵、動機和注意力有關。適量的多巴胺能讓我們感到愉悅,並幫助我們保持對任務的興趣和專注。

- 乙醯膽鹼 (Acetylcholine): 這個神經傳導物質對於學習、記憶和專注力至關重要。它能幫助我們的大腦更有效地處理信息,提升認知功能。

- 血清素 (Serotonin): 雖然血清素更常與情緒、睡眠和食慾連結,但它在調節警醒度和維持情緒穩定方面也扮演著重要的角色。

- 褪黑激素 (Melatonin): 喔,這可是我們大腦的「睡眠荷爾蒙」!它在黑暗中分泌,幫助我們感到困倦,是調節晝夜節律(生理時鐘)的關鍵。當褪黑激素分泌受到干擾,我們的警醒度在白天也會受到影響。

這些物質的平衡與否,直接決定了我們警醒度的高低。當它們失衡時,無論是過度亢奮還是萎靡不振,都會讓我們的警醒度大打折扣。

警醒度為何如此重要?它如何影響你的方方面面?

說真的,警醒度可不只是影響你是不是打瞌睡那麼簡單。它啊,是牽一髮而動全身,從工作效率到人際關係,幾乎涵蓋了你生活的每一個角落!

工作與學習表現

- 提升生產力與效率: 當你警醒度高時,處理資訊的速度快,理解能力強,決策也更精準。你會發現,同樣的時間,你能完成更多、更好的工作,自然生產力就高啦!

- 減少錯誤率: 思緒清晰,專注力集中,自然就能避免粗心大意導致的錯誤,無論是資料輸入、程式編寫還是報告審核,都能更加嚴謹。

- 增強學習與記憶: 對於學生來說,警醒度更是學習的基石。高度警醒的大腦更容易吸收新知識,建立穩固的記憶連結,考試效果當然更好。

日常生活與安全性

- 確保交通安全: 開車、騎車時,高度的警醒度是保命的關鍵。反應敏捷,能及時應對突發狀況,避免交通事故。很多交通事故,其實都與駕駛者的疲勞或警醒度不足有關。

- 提升操作精準度: 無論是操作精密儀器,還是進行任何需要手眼協調的活動,良好的警醒度都能讓你表現更穩定、更精準。

- 增強風險感知: 當你保持警覺時,對環境中的潛在危險會更加敏感,能提前預防和規避風險。

人際關係與情緒管理

- 改善溝通品質: 警醒度高,你才能真正「在場」,專心聆聽對方說話,理解言外之意,做出恰當的回應。這對於維繫良好的人際關係至關重要。

- 提升情緒穩定性: 警醒度不足常常伴隨著情緒低落、易怒或焦慮。反之,當你的警醒度處於最佳狀態時,情緒也會更加平穩,更能有效應對壓力。

- 促進同理心與連結: 當你大腦清醒、思緒活躍時,更能察覺並理解他人的情感狀態,進而產生共鳴,加強人際連結。

以我個人的經驗來看,每當我感覺自己警醒度下降時,不僅工作效率受影響,就連和家人聊天都顯得心不在焉,常常會出現「嗯?你剛說什麼?」的狀況,說真的,這樣很影響生活品質和關係耶!所以,警醒度可不是小事一樁,它真的是你生活方方面面的基石。

影響警醒度的主要因素:揪出讓你「斷電」的元兇

既然警醒度這麼重要,那到底是什麼東西在影響它呢?說真的,導致警醒度下降的因素可多了,有些你可能想得到,有些卻可能讓你大吃一驚!來,讓我們一起看看這些潛在的「元兇」吧!

睡眠品質與數量

哎呀,這絕對是頭號殺手!你或許會說:「我知道啊,睡不飽當然沒精神。」但這裡要強調的是「品質」與「數量」都重要。不是躺著不動就等於有睡著,睡眠的深度、連續性,以及是否符合你的生理時鐘都至關重要。

- 睡眠剝奪 (Sleep Deprivation): 長期睡眠不足會導致累積性的「睡眠債」,讓大腦功能持續下降,比方說,反應速度變慢、判斷力受損,甚至會出現微睡眠(microsleep)的狀況,開車時尤其危險。

- 睡眠品質不佳: 即使睡足了時數,但如果睡眠碎片化、淺眠多夢,或是頻繁夜醒,身體和大腦都無法得到真正的修復,白天當然還是會感到疲憊。

- 晝夜節律紊亂: 我們的身體有自己的生理時鐘,如果常常熬夜、日夜顛倒,或者跨時區旅行(時差),都會打亂這個節律,導致警醒度在不該高的時候高,該高的時候卻又低落。

飲食習慣與營養攝取

「民以食為天」這句話可不是說假的!你吃什麼,真的會大大影響你的精神狀態。

- 高糖與精緻澱粉: 常常有人早上吃個甜麵包配手搖飲,然後沒多久就感到昏昏欲睡,這就是典型的「血糖雲霄飛車」效應。快速升高的血糖會刺激胰島素大量分泌,接著血糖又急遽下降,導致疲勞和專注力渙散。

- 缺乏關鍵營養素: 維生素B群(尤其是B12)、鐵質、鎂、Omega-3脂肪酸等,都是大腦正常運作不可或缺的。長期缺乏這些營養素,大腦的能量供應和神經傳導都會出問題,警醒度自然無法提升。

- 脫水: 身體哪怕只是輕微脫水,都會讓大腦血流量減少,導致注意力不集中、疲勞、頭痛等症狀。很多人常常忘了喝水,卻不知道這也是警醒度低落的元兇之一。

壓力和情緒狀態

壓力,真的是現代人的通病!它對警醒度的影響,可不只是「讓你心煩」那麼簡單。

- 慢性壓力: 長期處於高壓狀態,身體會持續分泌皮質醇等壓力荷爾蒙,這會耗損大腦能量,影響睡眠品質,導致警醒度下降。你可能會感到腦霧、健忘、難以集中精神。

- 焦慮與憂鬱: 這些負面情緒會干擾大腦的正常功能,降低動機,使得我們對外界刺激的反應變得遲鈍,難以維持專注。

環境因素

你周遭的環境,其實也默默影響著你的警醒度喔!

- 光線不足: 自然光對調節生理時鐘和提升警醒度非常重要。在昏暗的環境下工作或學習,會讓身體誤以為是夜晚,影響褪黑激素分泌,讓人感到疲倦。

- 噪音干擾: 持續的噪音會分散注意力,增加大腦的認知負荷,讓人感到心煩意亂,難以專注。

- 溫度不適: 過熱或過冷的環境都會讓身體感到不適,消耗更多能量去調節體溫,進而影響警醒度。

缺乏身體活動

說到這點,很多人可能會覺得奇怪,不是越動越累嗎?其實不然!

- 久坐不動: 長時間坐著會讓血液循環變慢,大腦供氧不足,容易感到疲勞和思緒遲鈍。

- 運動量不足: 適度的運動能促進血液循環,增加大腦的供氧量,釋放內啡肽,這些都有助於提升警醒度和情緒。當然,過度運動也可能導致身體疲勞,反而影響警醒度,所以「適度」很重要!

藥物與其他物質

有些東西,你以為它會讓你清醒,結果反而適得其反,或者有副作用!

- 酒精: 酒精是一種中樞神經抑制劑,即使少量飲用也可能影響判斷力和反應速度,更別提大量飲用後的宿醉感,會嚴重拖垮警醒度。

- 某些藥物: 有些處方藥,例如抗組織胺、鎮靜劑、某些降血壓藥等,可能會引起嗜睡作為副作用。如果你正在服用這些藥物,務必諮詢醫師。

- 過量咖啡因: 雖然咖啡因在短時間內能提神,但過量或不當使用,可能導致心悸、焦慮,甚至影響夜間睡眠,進而惡性循環降低整體警醒度。

這些因素啊,常常不是單獨作用的,而是相互影響,形成一個惡性循環。所以要提升警醒度,得從多方面著手,才能看到明顯的效果!

實用策略:提升與維持警醒度的具體步驟

了解了影響警醒度的各種因素後,接下來就該想想,我們能做些什麼來改善它呢?說真的,方法可多了,而且很多都是從生活小細節著手,只要持之以恆,你一定會感受到明顯的差異!

優化你的睡眠習慣:警醒度的基石

睡眠是恢復大腦功能、提升警醒度的最重要環節。這點我深有體會,睡得好,一天的心情和效率都截然不同!

- 固定作息時間: 即使是假日,也盡量維持固定的睡覺和起床時間。這有助於穩定你的生理時鐘。

- 打造理想的睡眠環境: 臥室要保持黑暗、安靜、涼爽。睡前避免使用電子產品(手機、平板、電腦),藍光會抑制褪黑激素分泌。

- 睡前放鬆儀式: 可以泡個熱水澡、聽輕音樂、讀紙本書,或是做些輕柔的伸展運動,幫助身體放鬆,為入睡做準備。

- 評估你的睡眠需求: 大多數成年人需要7-9小時的睡眠,但每個人略有差異。觀察自己睡多久感到最有精神,並努力達到這個時數。

調整飲食結構:為大腦提供穩定燃料

吃得對不對,直接關係到大腦的能量供應穩定性。

- 選擇低GI的複合碳水化合物: 例如全麥麵包、糙米、燕麥等,它們能緩慢釋放能量,避免血糖劇烈波動,讓精神更穩定。

- 攝取足夠的蛋白質與健康脂肪: 雞蛋、瘦肉、魚類、豆製品、堅果、酪梨等,都是優質的蛋白質和健康脂肪來源,對大腦功能至關重要。

- 多吃蔬果,補充維生素與礦物質: 各種顏色的蔬菜水果富含抗氧化劑、維生素B群、鎂等,有助於神經系統健康。

- 充足飲水: 每天至少喝8杯水,小口多次飲用。隨身攜帶水瓶是個好習慣。

- 避免過量咖啡因與酒精: 咖啡因可以策略性使用(稍後會詳談),但切記適量;酒精則盡量避免,它會嚴重干擾睡眠品質。

規律運動:動起來,喚醒你的大腦

真的,別小看運動的力量!

- 保持中等強度運動: 每週至少150分鐘的中等強度有氧運動,例如快走、慢跑、游泳等。它能促進血液循環,增加大腦供氧,提升神經連結效率。

- 選擇合適的運動時間: 盡量避免在睡前2-3小時內進行劇烈運動,因為這可能會讓你過於興奮,難以入睡。

壓力管理與情緒調節:讓心靈不再耗電

壓力是警醒度的隱形殺手,一定要學會如何應對。

- 學習放鬆技巧: 嘗試深呼吸練習、冥想、瑜伽、漸進式肌肉放鬆等,這些都有助於降低壓力荷爾蒙,穩定情緒。

- 給自己留白時間: 無論多忙,都要撥出時間做自己喜歡的事情,例如閱讀、聽音樂、與朋友聊天,讓大腦有機會「關機」休息。

- 尋求專業幫助: 如果長期感到情緒困擾,不要猶豫尋求心理諮詢師的幫助。

環境改造:為警醒度創造最佳場域

你的工作和生活環境,也能直接影響你的警醒度。

- 充分利用自然光: 白天盡量讓自己暴露在自然光下,坐在窗邊,或者每隔一段時間到戶外走走。這有助於調節生理時鐘。

- 保持通風與適宜溫度: 清新的空氣和舒適的溫度能讓你更專注。

- 打造整潔的工作空間: 混亂的環境容易讓人分心。整理好桌面,減少不必要的視覺刺激。

策略性小憩:短暫充電,效益驚人

午休打個盹兒,對提升下午的警醒度非常有幫助!

- 「力量小憩」 (Power Nap): 建議在中午或下午,進行15-20分鐘的小憩。這麼短的時間通常不會進入深層睡眠,醒來後反而精神會更好,不會有「睡傻」的感覺。

- 避免過度午睡: 如果午睡時間過長,例如超過30分鐘,可能會讓你進入深層睡眠,醒來後反而更疲憊,甚至影響夜間睡眠。

聰明攝取咖啡因:化敵為友的提神術

咖啡因是雙面刃,用得好是提神利器,用不好則適得其反。

- 掌握最佳攝取時間: 早上醒來後或需要提升警醒度的時段,適量攝取。一般建議避免在下午或傍晚攝取,以免影響夜間睡眠。

- 了解個人耐受度: 每個人對咖啡因的反應不同,從每天100毫克到400毫克都有,要找出適合自己的劑量。

- 避免過度依賴: 如果你發現自己需要大量咖啡因才能保持清醒,這可能暗示你的睡眠或生活習慣出了問題,應該從根本上去解決。

間歇性休息與活動:讓大腦適時「換檔」

長時間專注同一件事情,大腦也會疲勞。

- 番茄工作法 (Pomodoro Technique): 例如每工作25分鐘,就休息5分鐘。這短暫的休息能讓大腦有機會恢復,回來後更能集中精神。

- 起身活動: 長時間久坐不好,每隔一段時間就起身走動、伸展一下,促進血液循環,也能幫助提振精神。

這些方法啊,都不是什麼高深的學問,但重點在於「執行」和「持之以恆」。我觀察到很多人,都知道這些方法,但就是很難堅持下去。其實,你可以從一兩個最容易實踐的改變開始,慢慢地,你就會發現自己的警醒度有了質的飛躍!

警醒度不足的常見迷思與我的觀察

說真的,關於警醒度,坊間流傳著不少迷思,而且很多人都把警醒度不足歸咎於單一原因,或是採取一些治標不治本的方法。以我個人的觀察來看,以下幾點特別值得注意:

迷思一:只要睡飽了就萬事大吉

我的觀察: 很多人以為,只要睡夠八小時,就一定會精神飽滿。哎呀,這可不一定喔!睡眠的「品質」遠比「數量」更重要。你可能睡了八小時,但睡眠深度不夠,或是半夜頻頻醒來,身體根本沒有得到足夠的修復。有時候,睡太多反而會讓人感到更昏沉,這就是所謂的「睡眠惰性」(sleep inertia)。真正的警醒度,是建立在有品質、符合生理節律的睡眠基礎上的,不單純是時間長短的問題。

迷思二:咖啡因是提升警醒度的萬靈丹

我的觀察: 當然,我承認咖啡因在短時間內的提神效果很顯著。許多人一早起床就是一杯咖啡,下午再來一杯,覺得自己離不開它。然而,過度依賴咖啡因,不僅可能導致焦慮、心悸,還會干擾正常的睡眠週期,讓你陷入「白天靠咖啡撐,晚上睡不好」的惡性循環。而且,身體會對咖啡因產生耐受性,你需要越來越多的劑量才能達到同樣的效果。說真的,咖啡因只是治標不治本,長期來看,它甚至會削弱你大腦自我調節警醒度的能力。

迷思三:警醒度低只是意志力不夠強

我的觀察: 常常有人會把疲勞或注意力不集中歸咎於「自己不夠努力」、「意志力太薄弱」。但事實上,警醒度是一種複雜的生理與心理狀態,受多種因素影響。當你的大腦缺乏足夠的能量、營養,或是受到慢性壓力的侵蝕時,即使你再怎麼「努力用意志力撐」,效果也是有限的。這時候,需要的不是自我責備,而是科學地審視自己的生活習慣,找出問題的根源並加以改善。這點我深有體會,有時候真的不是你不想專心,而是身體和大腦在抗議了!

迷思四:警醒度低沒什麼大不了,忍一忍就過去了

我的觀察: 哎呀,這可是非常危險的想法!短期內的警醒度低落可能只是讓你工作效率變差,但如果長期如此,對身心健康的影響是巨大的,甚至會增加事故發生的風險。很多人把慢性疲勞當作常態,這不僅會影響情緒、認知功能,還可能導致免疫力下降、慢性病風險增加。別把「撐過去」當作常態,正視警醒度不足的問題,其實是對自己健康負責的表現。

總之,警醒度不是一個單一的開關,它更像是一個複雜的系統,需要我們綜合考量並細心維護。別再被這些迷思誤導了,用科學的方法去理解和提升它,你會發現,生活品質真的會好上好幾倍!

常見相關問題與解答

相信讀到這裡,你對警醒度應該有更全面的理解了。不過,我猜你心中可能還有一些疑問,來,讓我們一起解答這些常見的問題吧!

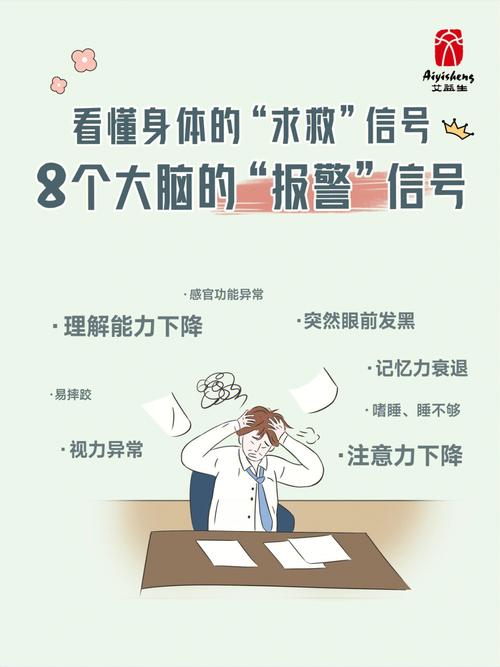

警醒度低會有哪些明顯的症狀?

說到警醒度低,你可能第一個想到就是打瞌睡,但其實它的表現形式很多元,而且有些症狀非常容易被忽略!

最直接的感受當然是持續性的疲勞感,就算睡飽了也覺得沒精神,好像怎麼都睡不飽一樣。再來就是注意力不集中,你會發現自己看書、聽課或是開會時,思緒很容易飄走,很難維持專注,常常需要回頭重複看內容。反應速度也會變慢,無論是身體上的動作,還是大腦對資訊的處理,都會感覺慢半拍,像是開車時對路況的判斷變得遲鈍,或者玩遊戲時反應不過來。

此外,你可能還會經歷記憶力下降,常常忘東忘西,想不起來剛剛要說什麼;決策困難也是一個常見的症狀,面對一些簡單的選擇也會猶豫不決,或是做出錯誤的判斷。情緒方面也會受到影響,變得易怒、焦躁,或是情緒低落,對什麼事情都提不起興趣,甚至會感到沮喪。有時候,身體上也會有一些小徵兆,例如頭痛、眼睛乾澀、肌肉痠痛等,這些都是身體在發出警訊喔!如果你發現自己常常出現這些情況,那真的要好好檢視一下自己的警醒度了。

咖啡因真的能提升警醒度嗎?有副作用嗎?

哎呀,這問題問得好!咖啡因確實是世界上最廣泛使用的提神物質,它能幫助我們在短時間內提升警醒度,這點無庸置疑。

它的作用原理主要是透過阻斷大腦中一種叫做「腺苷」的化學物質來實現的。腺苷在大腦中累積會讓人感到疲倦和想睡覺,而咖啡因剛好能佔據腺苷的受體,讓腺苷無法發揮作用,進而讓我們感到清醒和精神振奮。所以,你會感覺到專注力提高,反應速度加快,疲勞感減輕。

不過呢,凡事都有兩面刃!咖啡因的副作用可不少,而且會因人而異。最常見的就是影響睡眠,特別是如果在下午或傍晚攝取過量,會嚴重干擾你晚上的入睡和睡眠品質,導致隔天更疲憊,形成惡性循環。再來,它可能會引起心悸、手抖、焦慮感增加,對於本身就容易緊張或有心血管問題的人來說,更是要特別小心。長期過量攝取,還可能導致咖啡因依賴,一旦停止攝取就會出現戒斷症狀,像是頭痛、疲勞、易怒等。我個人建議,如果你真的需要咖啡因,最好在上午時段攝取,並控制在適量的範圍內(通常建議不超過400毫克/天),而且千萬不要把它當作取代良好睡眠的方案喔!

長期警醒度不足會對健康造成什麼影響?

這個問題非常重要,因為長期警醒度不足,對我們的身心健康影響可不是開玩笑的,它絕對不是「忍一忍就過去」的小事!

首先,對認知功能的影響最直接。你的記憶力會持續下降,學習新事物的能力會變差,解決問題的能力也會受到限制,思緒總是「卡卡的」,甚至會出現「腦霧」現象,感覺大腦轉不動。長期下來,可能會增加認知退化的風險。

再來是生理健康方面。長期警醒度不足通常與慢性睡眠不足有關,這會削弱你的免疫系統,讓你更容易感冒、感染,甚至增加罹患慢性疾病的風險,例如第二型糖尿病、心血管疾病、高血壓等。同時,身體的新陳代謝也會受到影響,可能導致體重增加,因為疲勞會讓人更傾向於選擇高糖、高脂肪的食物來快速補充能量,而且缺乏運動的動力。甚至有研究指出,長期睡眠不足可能與某些癌症的風險增加有關聯。

情緒和心理健康方面也逃不過。你可能會發現自己情緒起伏大,更容易感到沮喪、焦慮或易怒,對於壓力的承受能力也會大大降低。這種負面情緒的累積,甚至可能導致憂鬱症或焦慮症的發生。總之,警醒度不足的影響是全面性的,它會像一個看不見的蝕蟲,慢慢地侵蝕你的健康和生活品質。所以,真的不能輕忽啊!

年齡會影響警醒度嗎?

答案是肯定的,年齡確實會對警醒度產生影響,而且這是一個很自然的生理變化喔!

一般來說,隨著年齡的增長,我們大腦的結構和功能都會發生一些變化。首先,我們的生理時鐘會有所改變。老年人可能會發現自己入睡變得困難,夜間醒來的次數增加,導致睡眠變得更加碎片化,深度睡眠的時間也可能減少。即使他們感覺自己睡足了時數,但由於睡眠品質下降,白天的警醒度仍然會受到影響,更容易感到疲倦,或者在下午出現明顯的「午后睏倦」。

再來,大腦的處理速度和反應時間也會隨著年齡增長而略微變慢。這不是說老年人的智力下降,而是神經傳導的效率可能會有所降低,這會讓他們在需要快速反應或處理大量資訊時,顯得不那麼敏捷。此外,一些與警醒度相關的神經傳導物質的分泌也會隨年齡而變化,例如多巴胺、乙醯膽鹼等,這也會影響大腦的警覺性和專注力。

不過,這並不代表老年人就註定警醒度低落!透過積極的生活習慣調整,像是規律運動、均衡飲食、良好的睡眠習慣、適度的社交活動以及持續的腦力激盪,都可以有效地減緩這些因年齡帶來的影響,甚至能讓許多老年人保持非常高水平的警醒度和認知能力。所以說,年齡只是影響因素之一,但絕不是唯一的決定性因素喔!