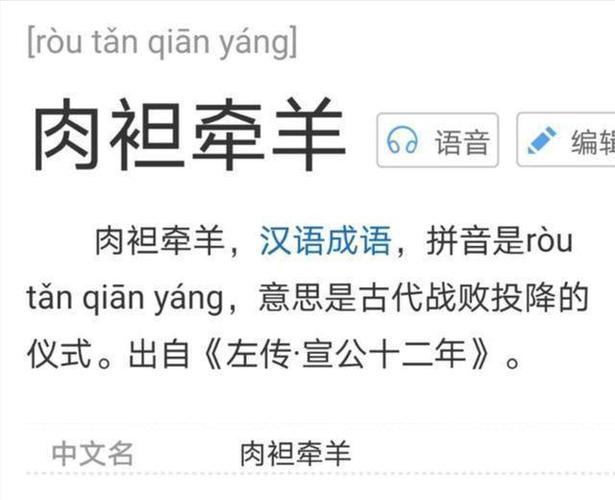

什麼叫牽羊禮:深入解析古代中國的屈辱儀式與象徵意義

您是否曾聽過「牽羊禮」這個詞彙,卻對其具體含義與歷史背景感到困惑?在中國漫長的歷史長河中,存在著許多形形色色的儀式與禮節,其中不乏令人印象深刻、甚至帶有強烈屈辱色彩的儀式。今天我們要深入探討的,就是一個在特定歷史時期頻繁出現,且極具象徵意義的懲罰性禮儀——「牽羊禮」。

Table of Contents

什麼叫牽羊禮?深入解析古代中國的屈辱儀式

究竟什麼叫牽羊禮?簡單來說,這是一種古代中國戰敗者或投降者,被迫公開進行的極度羞辱性儀式。其核心意涵是將人貶低至如同牲畜一般,藉由公開展示其卑微與臣服,來達到 victor (勝利者) 震懾人心、鞏固統治的目的。

這種儀式不僅僅是形式上的羞辱,更是一種精神上的折磨與人格的徹底摧毀,旨在讓受禮者及其追隨者徹底放棄反抗的念頭,並向世人宣告勝利者的絕對權威。

核心定義與象徵意義:為何是「羊」?

「牽羊禮」顧名思義,其字面意義即為「牽著羊的禮儀」。但事實上,儀式本身並非牽著真正的羊,而是讓受禮者透過特定的裝束與行為,象徵性地將自己貶低為如同溫馴的牲畜。

- 披上羊皮: 這是最常見且最具標誌性的方式。受禮者會被要求披上羊皮,或穿著羊皮製成的衣服,象徵著自己如同羊一般溫順、馴服、任人宰割。羊在中國傳統文化中,通常被賦予溫良、順從的形象,與其獨立自主的人格形成強烈對比。披上羊皮,即意味著徹底放棄人的尊嚴與反抗意志。

- 身著羊皮,或赤裸上身: 有時為了加劇羞恥感,甚至要求受禮者赤裸上身,僅披一塊羊皮,或僅穿著極為簡陋的內衣,這進一步揭示了他們的脆弱與無助。

- 頸繫繩索,或手持繩索: 受禮者會被繫上繩索,或被要求自己手持繩索的一端,另一端則由勝利者或其士兵牽引,如同牽牲畜一般遊街示眾。這直觀地表現了受禮者如同被馴服的家畜,完全喪失了自由與主動性,任人擺佈。

- 口銜泥土: 某些記載中,甚至會要求受禮者口銜泥土,象徵其「歸於塵土」,或表示徹底的臣服與卑微,願意像土地一樣任人踐踏。

這一切元素都在傳達一個強烈的訊息:受禮者已完全失去尊嚴、地位與自由,淪為任人擺佈的「羔羊」,等待著勝利者的發落。這種象徵性的貶低,比單純的肉體懲罰更具威懾力,直接攻擊了人類最深層的自我價值感。

歷史淵源與演變:從何時興起?

「牽羊禮」作為一種具有明確形式的羞辱性儀式,其具體起源時間難以精確考證,但其理念可追溯至更早的時期,即透過貶低戰敗者來彰顯勝利者的絕對權力。然而,它作為一種較為普遍且具名的禮儀,主要盛行於中國歷史上的混亂與分裂時期,尤其是在異族入侵或大規模叛亂後:

- 五代十國時期: 這是中國歷史上一個極其混亂的時期,各方勢力割據,戰爭頻繁,勝敗轉換迅速。在這樣的背景下,為了快速鞏固新建立的統治秩序,各政權對戰敗者的處理手段往往極端且殘酷,因此這種羞辱戰敗者的儀式也屢見不鮮。勝利者需要透過極端手段來鞏固其統治合法性與威懾力。

- 宋代: 尤其是在與北方民族(如契丹、女真)的戰爭中,當漢人政權戰敗,國君或皇室成員被俘時,就曾被迫行此禮,這是歷史上最為著名的案例,對後世產生了深遠的影響。

- 明代: 在一些農民起義被鎮壓後,被俘的起義軍首領也曾遭受此禮,以儆效尤,打擊反抗者的士氣。

這種儀式並非一成不變,其形式與具體細節可能因不同時代、不同民族的習慣而略有差異,但其核心的羞辱與臣服意義始終不變。它反映了古代社會中,勝利者對戰敗者所能施加的極致控制與壓迫。

典型案例:誰曾蒙受此奇恥大辱?

1. 北宋末年「靖康之恥」:最為慘痛的「牽羊禮」

在所有關於「牽羊禮」的記載中,最為人所熟知且令人扼腕痛惜的,莫過於北宋末年「靖康之恥」中,宋徽宗趙佶、宋欽宗趙桓兩位皇帝及其皇室成員所遭受的奇恥大辱。這段歷史成為了漢民族心中永遠的痛。

西元1127年,金兵攻破北宋都城汴京(今河南開封),製造了震驚華夏的「靖康之變」。金兵不僅洗劫了汴京城內無數財富,更俘虜了當時的宋徽宗、宋欽宗以及大量的皇室成員(包括后妃、公主、皇子)、朝廷官員和數十萬百姓。這些昔日高高在上的帝王與貴族,被押解至金國都城上京會寧府(今黑龍江哈爾濱阿城)。

抵達金國後,金人為了徹底摧毀宋朝皇室的尊嚴,並向其子民展示金國的絕對勝利,於天會六年(1128年)四月,命令這些被俘的宋朝皇室成員進行了史稱「牽羊禮」的遊街示眾。

據史料記載,徽宗、欽宗及諸多皇室女性,包括皇后、妃嬪、公主等,均被要求身披羊皮,赤裸上身(或僅著極為簡陋的內衣),頸繫繩索,由金兵牽引,繞城遊街。他們被迫在金人的「受俘儀式」上接受百般羞辱,甚至被分配給金國貴族為奴為妾。這種公開的、針對帝王和女性的極致羞辱,不僅是對宋朝皇室尊嚴的徹底踐踏,更是對整個漢民族的一種極大侮辱,成為後世痛徹心扉、引以為戒的歷史記憶。

2. 南唐後主李煜的「受降」與「羞辱」

除了靖康之恥,五代十國時期南唐後主李煜在降宋後,雖然史料未明確記載其行「牽羊禮」之實,但在其降宋的過程中,也經歷了極其屈辱的受降儀式。例如,他被要求光著上身,反綁雙手,口銜玉璧,跪地請罪。這種形式與「牽羊禮」有異曲同工之妙,都旨在極度貶低戰敗者的尊嚴,彰顯勝利者的權威。李煜雖然貴為一代詞帝,最終卻也難逃淪為階下囚,飽受屈辱的命運。

3. 其他戰敗將領與叛亂首領

在中國古代戰爭史上,許多被俘的戰敗將領、叛亂首領或地方割據勢力,在被勝利者押解示眾時,也常會被施以類似「牽羊禮」的羞辱手段。例如,元末紅巾軍起義被鎮壓後,部分首領被俘後也曾遭到類似的公開羞辱,以儆效尤,並宣告勝利者的絕對權威。這些案例雖然不如「靖康之恥」般廣為人知,但也深刻反映了「牽羊禮」作為一種政治工具的普遍性與殘酷性。

「牽羊禮」的社會功能與心理衝擊

這種看似野蠻而殘酷的儀式,在古代社會卻扮演著多重「功能」,其影響力遠超於單純的懲罰:

- 鞏固勝利者的統治: 透過極端羞辱敵人,勝利者向其子民及潛在的敵人展示了絕對的武力和權威。這種公開的示威,能夠有效地威懾潛在的反抗者,降低其反抗的勇氣和意願,從而維護新建立或鞏固的統治秩序。

- 瓦解敵人的抵抗意志: 對於受禮者本人而言,這種公開的羞辱是對其精神和意志的徹底摧毀。當一個曾經高高在上的統治者或被視為英雄的將領,被當眾貶低為牲畜,其追隨者的希望也會隨之破滅,從而加速敵對勢力的瓦解。

- 宣洩群眾情緒: 對於勝利者的民眾而言,觀看「牽羊禮」是宣洩對敵人的仇恨、享受勝利果實的一種方式。這種集體的情緒宣洩,也能增強其對自身政權的認同感和歸屬感,強化民族自豪感。

- 一種「活的懲戒」: 比起直接處死,這種「活著的羞辱」更具警示意義。它讓觀者明白反抗的下場,比死亡更可怕的是尊嚴的喪失,因為死亡或許能帶來解脫,但公開的羞辱卻會伴隨一生,甚至貽笑後世。

對受禮者本人而言,其心理衝擊是毀滅性的。從高高在上的帝王或將領,一瞬間跌落谷底,被人當作牲畜般戲弄,其精神上的折磨往往比肉體上的痛苦更難以承受,足以讓其生不如死,甚至導致精神崩潰。

結語:歷史的悲歌與警示

「牽羊禮」作為中國歷史上獨特的羞辱性儀式,不僅僅是一個簡單的行為,更是特定歷史背景下權力鬥爭、民族衝突與人性扭曲的縮影。它以極端的方式展示了戰爭的殘酷與失敗者的悲慘命運,也反映了古代統治者為了鞏固權力所採取的高度象徵性且殘忍的手段。

儘管現代文明社會已摒棄了這種野蠻的儀式,並在法律和道德層面對人權和尊嚴給予了高度保護,但「牽羊禮」所代表的公開羞辱與尊嚴踐踏的深層含義,依然是我們在回顧歷史時,一個值得深思的警示。它提醒我們,無論在任何時代,對於人性的尊重與對權力的制約,都是社會文明進步不可或缺的基石。

透過了解什麼叫牽羊禮,我們不僅是學習一段歷史,更是對人類尊嚴、權力、征服與被征服關係的深刻反思,認識到和平與人道的重要性。

常見問題 (FAQ)

以下是一些關於「牽羊禮」的常見問題,希望能幫助您更深入了解這段歷史:

-

如何判斷歷史上哪些事件發生過「牽羊禮」?

判斷依據主要來自於史書記載、野史筆記和民間傳說。若描述中包含戰敗者或投降者被公開羞辱,且特別提到「披羊皮」、「身著簡陋或赤裸上身」、「頸繫繩索或手持繩索」、「遊街示眾」等明確且具象徵意義的元素,則可判斷為「牽羊禮」或與其性質極為相似的羞辱儀式。其中,北宋「靖康之恥」中徽宗、欽宗所受之禮是最為人所知的典型案例,有詳細的史料記載。

-

為何「牽羊禮」會選擇「羊」作為其核心象徵?「狗」或其他動物不行嗎?

選擇「羊」作為象徵,主要源於其在古代文化中普遍被認為是溫順、馴服、沒有攻擊性且最終會被宰殺的形象。披上羊皮,象徵著戰敗者已徹底喪失人的尊嚴和反抗能力,如同溫順的牲畜一般完全臣服於勝利者,任其宰割。若使用「狗」或其他動物,可能無法達到如此強烈的貶低與馴服效果,因為狗可能帶有忠誠或兇猛的雙重寓意,而其他動物的象徵意義也不盡相同,唯有羊最能體現其完全無抵抗且被支配的地位。

-

「牽羊禮」與現代的公開羞辱(如網路霸凌、遊街示眾罪犯)有何異同?

「牽羊禮」是古代一種極端且制度化的公開羞辱儀式,它帶有強烈的政治與權力宣示目的。現代社會雖然沒有「牽羊禮」這種具體形式,但仍存在各種形式的「公開羞辱」,例如網路霸凌(透過網路輿論攻擊與孤立個人)、媒體批鬥、以及在某些國家或地區對罪犯進行的遊街示眾。兩者共同點是透過公開貶低個體來達到某種社會控制、懲戒或宣洩情緒的目的;不同點在於現代形式通常不涉及物理上的動物象徵,且往往觸及法律與人權界限,在文明社會中常受到批評與反對,因為其可能侵犯基本人權和人格尊嚴。

-

「牽羊禮」在什麼樣的歷史背景下容易發生?它在後期為何逐漸消失?

「牽羊禮」通常發生在戰亂頻繁、社會秩序不穩定的時期,尤其是王朝更迭、異族入侵、大規模農民起義等背景下。在這些時期,勝利者需要透過極端且具象徵性的手段來鞏固其新建或奪取的權威,震懾人心,因此會採取公開且殘酷的羞辱儀式來瓦解抵抗意志。它之所以在後期逐漸消失,主要原因包括:隨著社會文明的進步,對人性的尊重逐漸提升;儒家文化中「仁義」觀念的影響,使得這種極端的羞辱方式逐漸被主流社會所摒棄;以及統治者權力穩固後,不再需要這種極端且會引發反感的手段來維繫統治,更傾向於透過制度和法理來鞏固權威。