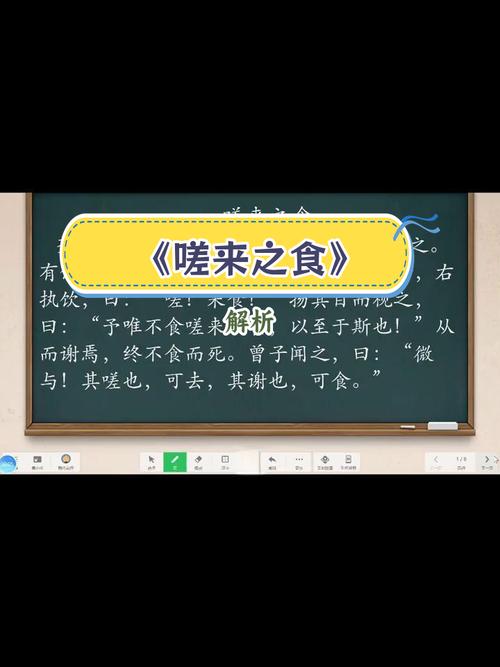

什麼來之食:探索餐桌上的未知與好奇心

Table of Contents

什麼來之食:探索餐桌上的未知與好奇心

您是否曾在餐桌上,面對一道色香味俱全卻又似曾相識,卻說不出其名,或是從未見過的佳餚時,腦海中浮現出一個簡單而深刻的疑問:「這到底是什麼來之食?」這句看似簡單的疑問,實則包含了對食物來源、成分、製作方式乃至於文化背景的無盡好奇。在資訊爆炸的時代,我們對飲食的追求早已超越溫飽,更昇華為一種探索與品味的藝術。本文將深入剖析「什麼來之食」這個關鍵字背後所代表的深層意涵,並引導您如何從多個面向來解開食物的神秘面紗。

「什麼來之食」的深層意涵:不只是一個問題

當我們好奇「什麼來之食」時,我們所探究的絕不僅限於食物的名稱。這個問題更像是一把鑰匙,打開了我們對食物世界的好奇之門,引導我們去探尋其根源、組成、烹飪智慧,乃至於它在人類社會中的角色。

-

1. 追溯來源與地理文化脈絡:

「來之食」首先指向食物的地理起源與文化背景。它可能是一道台灣道地的小吃,承載著在地風土人情;也可能是一道來自異國的料理,訴說著遠方國度的故事。

- 本地特色: 是來自台灣北部的傳統糕點?還是南部海港的特色海鮮?

- 異國風味: 是歐洲的經典麵包?亞洲的香料咖哩?還是美洲的玉米捲餅?

- 原住民智慧: 是山林間的野菜,抑或是海洋中的珍饈,蘊含著部落的生存智慧?

-

2. 辨識食材本質與組成:

「什麼來之食」的第二層涵義,是關於食物的基本成分。它是由哪些主要食材構成的?這些食材是植物性的還是動物性的?是否含有特定的香料或調味品?

- 主要原料: 是以肉類(豬、牛、雞、海鮮)、蔬菜、穀物(米、麵、玉米)為主體?

- 獨特配料: 是否含有特殊的香料(如薑黃、小茴香)、辛香料(如蒜、蔥)、或是地方特產(如破布子、豆豉)?

- 複合成分: 是經過加工、混合多種食材製成的複合食品,例如香腸、豆腐、或是各種醬料?

-

3. 理解烹飪手法與製作過程:

了解一道菜是「什麼來之食」,也包括了對其烹飪方式與製作過程的探究。不同的烹調技巧賦予食物截然不同的風味與口感。

- 烹調方式: 是清蒸、油炸、燉煮、烘烤、煙燻、還是發酵而成?

- 特殊工藝: 是否經過醃製、風乾、研磨、或是長時間的熬煮?

- 手工與機械: 這是純手工製作的傳統食物,還是工業化生產的現代食品?

-

4. 探究其在飲食文化中的地位與功能:

食物不僅是維生所需,更是文化的一部分。「什麼來之食」有時也指涉該食物在特定文化或場合中的象徵意義或食用方式。

- 主食、配菜或點心: 它在餐桌上扮演什麼角色?是能填飽肚子的主食,還是搭配用的配菜,抑或是餐後的甜點?

- 節慶或日常: 它是只有在特殊節慶才會出現的傳統食物,還是日常生活中隨處可見的便食?

- 禮儀或祭祀: 是否與特定的宗教儀式、家族聚會或節慶慶典相關?

-

5. 評估營養價值與健康影響:

對於現代人而言,了解「什麼來之食」也常包含對其營養成分和健康益處的考量。

- 營養成分: 富含蛋白質、脂肪、碳水化合物、維生素或礦物質?

- 健康影響: 是高纖、低脂、無麩質,還是可能含有過敏原或高糖高鹽?

- 養生觀念: 在傳統中醫或自然療法中,它是否有特殊的食療或養生功效?

如何判斷與認識「什麼來之食」?

當您面對一道未知的佳餚,想要解開「什麼來之食」的謎團時,可以運用以下幾種方法:

-

感官體驗法:

這是最直接也最有趣的探索方式。

- 視覺觀察: 仔細觀察其顏色、形狀、質地、烹調痕跡(如焦黃、光澤)。例如,一份金黃酥脆的炸物,可能暗示著油炸的烹調方式。

- 嗅覺辨識: 聞其香氣。是濃郁的肉香、清新的蔬菜香、刺激的辛香料味,還是發酵的酸味?

- 味蕾品嚐: 小心品嚐,感受其酸、甜、苦、辣、鹹、鮮(Umami)等基本味覺,以及後韻。

- 觸覺感知: 感受其口感,是軟爛、Q彈、酥脆、滑順,還是扎實?

-

主動詢問與溝通:

在餐廳、市集或朋友家中,直接向烹調者或提供者詢問是最有效的方法。

「不好意思,請問這道菜的名稱是什麼?它是用什麼做的呢?」

「這道菜的味道很特別,有用到什麼特殊的香料嗎?」

「請問這道菜是哪個地方的特色料理呢?」這些問題不僅能幫您解惑,也能開啟一段有趣的對話。

-

線上與線下資源查找:

現代科技為我們提供了強大的搜尋工具。

- 圖片搜尋: 拍下食物的照片,利用Google Lens、百度識圖等工具進行圖片搜尋,很可能找到類似的菜餚名稱和介紹。

- 關鍵字搜尋: 根據您觀察到的特徵,輸入關鍵字進行搜尋,例如「台灣紅色麵線羹」、「綠色豆子甜湯」、「酥炸雞腿排」等。

- 美食部落格與社群: 瀏覽美食部落客的分享,或是在美食社群中發文提問,通常能獲得熱心網友的解答。

- 美食書籍與紀錄片: 深入閱讀相關的美食文化書籍,或觀看美食紀錄片,能系統性地增長您的飲食知識。

-

飲食紀錄與學習:

養成記錄飲食習慣的習慣,並保持對食物的好奇心,能逐步建立自己的「食物資料庫」。

- 筆記記錄: 遇到不認識的食物,記下其特徵、名稱和來源。

- 烹飪嘗試: 如果可能,親自嘗試製作不熟悉的菜餚,從製作過程中深入了解食材與步驟。

- 參與美食課程: 參加烹飪班或食物知識講座,系統地學習各地美食文化。

為何深入了解「什麼來之食」如此重要?

好奇心驅使我們提問,而了解答案則為我們帶來多重好處:

- 健康與安全: 認識食物的成分,特別是對於有過敏體質、特殊飲食需求(如素食、無麩質)或慢性疾病的人群而言,這能幫助他們做出更明智、更健康的選擇,避免攝入有害物質或過敏原。

- 文化連結與尊重: 每道菜餚都承載著豐富的文化底蘊。了解一道菜的「來之食」,不僅是品嚐其風味,更是體驗與尊重不同文化的表現。它能增進我們對世界各地風土人情的理解與欣賞。

- 味蕾拓展與烹飪靈感: 認識更多不同種類的食材、烹飪方式和風味組合,能極大地豐富您的味蕾體驗。這不僅讓您在品嚐美食時更具層次感,也可能激發您在自家廚房中創造新菜的靈感。

- 永續發展與環境意識: 深入了解食物的來源,例如是否為在地食材、當季食材,或是是否涉及永續漁業/農業產品,能幫助我們做出更有利於環境的消費決策,支持友善環境的生產方式。

下次當您再次問出「什麼來之食?」時,請記住,這不僅僅是一個關於名稱的問題,更是一趟充滿發現的旅程。每一次的探索,都將拓展您對飲食世界的認知,豐富您的生活體驗,並加深您與食物、與文化之間的美好連結。讓我們帶著好奇心,繼續探索餐桌上的無窮奧秘吧!

常見問題(FAQ)

如何快速辨識一道菜餚是「什麼來之食」?

從外觀、香氣、口感初步判斷,並主動詢問提供者是最直接有效的方式。若無法詢問,可利用手機的圖片搜尋功能,拍攝菜餚照片進行線上比對,通常能快速獲得初步資訊。

為何我會對「什麼來之食」感到困惑?

這通常是因為菜餚的異國風情、食材組合不尋常或烹飪手法獨特所致。在全球化的影響下,各國美食交流頻繁,遇到不熟悉的食物是相當普遍的現象。有時候,食材本身也可能經過精細加工,使其原貌難以辨識。

「什麼來之食」這個問題是否具有文化差異性?

當然。不同文化對食物的命名、分類及呈現方式差異極大。例如,某些食材在特定文化中是主食,在另一文化中卻可能是配料。了解這種文化差異,有助於我們更全面地理解食物的「來之食」意義。

如何透過網路資源有效探尋「什麼來之食」的資訊?

除了使用圖片搜尋外,您可以嘗試在搜尋引擎輸入您觀察到的關鍵詞,例如「【食物顏色/形狀】+【口感】+【疑似食材】+【料理】」。同時,瀏覽知名美食部落格、烹飪網站或參與美食社群的討論,也是獲取資訊的好方法。

了解「什麼來之食」對於日常飲食有何實際幫助?

它能幫助您更明智地選擇食物,避免過敏原,拓寬味蕾體驗,並增加對不同文化的理解。此外,對食物來源的了解也能提升您的健康管理能力,並鼓勵您支持更永續的飲食模式。