人類真的登陸過月球嗎?深入解析阿波羅登月之謎與鐵證

前幾天,我跟一位朋友聊天,他突然半開玩笑地問我:「欸,你覺得人類真的有登陸過月球嗎?是不是都是政府編出來的電影特效啊?」聽到這句話,我不禁愣了一下,畢竟阿波羅計畫的登月壯舉,對我來說一直都是人類探索史上最輝煌的一頁。但現實是,在資訊爆炸的時代,這類型的質疑聲浪從未停止,甚至還有越來越多的「陰謀論」在網路世界裡流傳,讓不少人對這項歷史事件產生了困惑。

那麼,直接了當地回答這個大家最關心的問題:是的,人類確實登陸過月球,而且不只一次,總共有六次成功的載人登月任務,時間點落在1969年至1972年之間。這不僅是美國的成就,更是全人類科學與工程的里程碑,有著無數確鑿的科學證據和全球各地的獨立觀測作為支撐。這些證據並非什麼模糊不清的檔案,而是實實在在的月球岩石、留在月球表面的儀器,以及數十年來不斷被驗證的數據。

Table of Contents

為何登月會引發如此多的質疑?

您或許會好奇,這麼重大的歷史事件,為何還會引來這麼多質疑呢?其實,這背後有著複雜的原因。一方面,冷戰時期美蘇太空競賽的特殊背景,讓許多人對官方發布的資訊帶有疑慮;另一方面,當時的攝影技術與現在相比,確實有些許「不完美」的地方,加上缺乏專業科學知識的普通大眾,很容易被斷章取義的論點所誤導。這些陰謀論往往利用人們對未知的好奇心,以及對權威的不信任感,在網路上快速傳播開來。

不過,當我們真正深入了解背後的科學與證據時,那些所謂的「疑點」就會像泡沫一樣,一個個被戳破。接下來,我們就來好好盤點一下,那些證明人類登月是千真萬確的「鐵證」吧!

鐵證如山:證明人類登月的確鑿證據

要證明人類真的踏上過月球,我們可不是憑空說說而已。有許多無法反駁的證據,就像拼圖一樣,一片片地拼湊出這個宏偉的歷史畫面。

月球岩石樣本:來自月球最直接的「伴手禮」

這是最有力的證據之一,也是最難以偽造的。阿波羅任務總共從月球帶回了超過382公斤的月球岩石、土壤和塵埃樣本。這些樣本的獨特性,是地球上任何岩石都無法比擬的:

- 獨特的化學成分: 月球岩石的化學成分與地球岩石截然不同。它們缺乏揮發性物質(如水),含有高濃度的耐火元素,而且同位素組成有著獨特的「月球指紋」。這些特性在全球各地數百個獨立實驗室,由不同的科學家使用不同的儀器進行了多次檢測,結果都高度一致。如果這些是地球岩石偽造的,根本不可能達到這種程度的一致性和獨特性。

- 結晶結構與形成環境: 月球岩石的微觀結晶結構顯示它們是在極端真空、無水且高溫的環境下快速冷卻形成的,這與月球表面的真實環境完全吻合。地球上的岩石,哪怕是火山岩,在形成環境上都與月球岩石存在顯著差異。

- 宇宙射線暴露痕跡: 月球沒有大氣層和磁場的保護,表面岩石長期暴露在宇宙射線和太陽風中。這些岩石樣本中含有由宇宙射線轟擊產生的特定同位素(如氦-3),以及微隕石撞擊形成的微型撞擊坑。這些痕跡在地球上的岩石中是完全找不到的,因為地球有大氣層的保護。

- 廣泛分發與獨立分析: 這些樣本不僅在美國本土被研究,還被分發給全球數十個國家,超過400個獨立實驗室進行了分析。其中包括蘇聯(冷戰對手)、英國、法國、德國、日本等國家的頂尖科學家。如果這些是偽造的,那麼全球數千名科學家,幾十年來都沒能發現任何破綻,這幾乎是不可能的事情。試想,在冷戰時期,蘇聯會放過任何一個揭穿美國登月騙局的機會嗎?他們可沒閒著,也在嚴密監測著這些樣本呢。

雷射測距反射器(LRR):地球與月球永不間斷的「對話」

這是一個非常酷炫且至今仍在運作的證據!阿波羅11號、14號和15號任務,以及蘇聯的兩艘無人探測器月球車(Lunokhod 1和2),都在月球表面放置了特殊的「雷射測距反射器」(Laser Ranging Retroreflector, LRR)。

- 工作原理: 這些反射器是由許多直角反射鏡組成的陣列,它們能將射向它們的雷射光束精確地反射回發射源。

- 持續觀測: 從地球上,世界各地的天文台(例如美國的麥克唐納觀測站、法國的蔚藍海岸天文台等)可以定期向這些反射器發射雷射脈衝,然後測量雷射光束往返月球所需的時間。通過精確測量這個時間,科學家們可以以毫米級的精度計算出地球與月球之間的距離,並研究月球的自轉、公轉以及地球的潮汐力對月球的影響。

- 不可偽造性: 最關鍵的是,這些反射器是人為放置在月球表面的。如果人類沒有登月,這些反射器就不會在那個位置。而且,任何人只要有足夠的設備和技術,都可以嘗試進行這項實驗,親自驗證雷射光的反射。這可不是什麼「秘密實驗」,而是公開進行的科學研究喔!

阿波羅任務的影像與照片:歷史的真實瞬間,逐幀可考

有人說,登月照片和影片是好萊塢特效。但請您仔細想想,在那個連彩色電視都還不普及的年代,要偽造出如此逼真、細節豐富、且能經得起數十年後高解析度審視的影像,其技術難度幾乎是不可能的任務。

- 原始膠捲與高解析度掃描: NASA保存了數萬張阿波羅任務的原始膠捲,這些膠捲經過現代高解析度掃描後,能呈現出驚人的細節。您可以清楚看到宇航員制服上的褶皺、月球車輪胎的紋路、甚至登月艙表面的細小鉚釘。如果這是棚拍,請問導演需要多麼變態地去還原這些細節?

- 登月艙下降段與車輪軌跡: 月球表面留下了登月艙下降段、月球車以及宇航員行走時的清晰足跡和車輪軌跡。這些痕跡在真空、無風的月球環境下能長時間保持不變。

- 月球勘測軌道飛行器(LRO)的影像: 近年來,美國宇航局發射的月球勘測軌道飛行器(Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO)拍攝到了阿波羅任務遺留在月球表面的物體的高解析度圖像,包括登月艙的下降段、科學儀器、甚至宇航員的足跡(在某些條件下)。這些圖像從月球軌道上清晰可見,為登月任務提供了獨立的視覺驗證。這可是最新的科技成果,直接從月球軌道上「看」到的喔!

第三方獨立追蹤與監測:全球視野下的確認

登月任務並非只有美國單方面宣稱。在太空競賽最激烈的冷戰時期,許多國家和獨立組織,包括美國的頭號競爭對手蘇聯,都在密切監測著阿波羅任務:

- 蘇聯的監測: 蘇聯擁有強大的太空追蹤網路,他們能夠追蹤阿波羅飛船的軌道,監聽到太空人與休士頓地面控制中心的通訊。如果美國的登月是假的,蘇聯是第一個會站出來拆穿的國家。但他們從未公開質疑登月的真實性,因為他們清楚地知道那是真的。

- 全球電波天文台: 英國的喬德雷爾班克天文台(Jodrell Bank Observatory)等世界各地的電波天文台,也都追蹤到了阿波羅飛船的訊號。這些獨立的追蹤證明了飛船確實按照預定軌道飛行,並成功抵達月球。

地球上的技術足跡:科學儀器與數據

除了直接看到的,還有很多隱形的「足跡」:

- 月震儀: 阿波羅任務在月球表面放置了多個月震儀,用來探測月球內部的地震活動。這些月震儀運行了數年,傳回了大量月震數據,顯示月球內部與地球有著顯著差異。這些儀器能正常運作,再次證明了宇航員確實將它們放置在月球表面。

- 太陽風收集器: 宇航員在月球表面還部署了太陽風收集器,這些收集器捕獲了太陽風粒子,並被帶回地球進行分析。其成分與地球大氣層上層發現的太陽風粒子一致。

那些年,我們聽過的質疑與解答

現在,我們就來針對幾個最常見的登月陰謀論,用科學和事實來一一解答。這就像是在解謎,當你知道了背後的原理,會發現那些「破綻」根本不是破綻。

為什麼照片裡看不到星星?

這是個很常見的疑問。其實原因很簡單:曝光時間不足。

月球表面在太陽光的照射下非常明亮,而太空服、登月艙等物體的反光也很強。為了捕捉這些明亮物體的細節,宇航員必須將相機的快門速度設定得非常快,光圈開得很小。在這種極短的曝光時間下,遙遠且黯淡的星星發出的光線根本不足以在底片上留下印記,就如同你在大白天用手機對著陽光拍照,通常也拍不到星星一樣。這不是因為沒有星星,而是因為環境太亮,曝光設定不適合拍攝星星。

旗幟為何會飄揚?

「月球上沒有空氣,旗幟怎麼會飄?」這個質疑聽起來很有道理,但實際上,旗幟根本就沒有「飄」起來。

事實是,美國的國旗在設計上就考慮到了月球無風的環境。為了讓國旗能在月球上展開,而不是軟塌塌地垂下,旗桿上端專門安裝了一根可伸縮的水平橫桿。您在照片中看到的旗幟「飄揚」效果,其實是旗幟上端被這根橫桿撐開,加上旗幟本身的褶皺所造成的視覺效果。由於沒有空氣阻力,一旦展開,旗幟上的褶皺會保持不變,給人一種它在風中飄動的錯覺。有些照片中旗幟看起來是彎曲的,那是因為橫桿沒有完全拉直,或是旗幟本身在摺疊時產生了永久性摺痕。

陰影為什麼不是平行的?

有些人會質疑,太陽光是平行光,為什麼登月照片中的陰影卻看起來不是平行的?這又是被透視法給騙了。

任何在廣闊平面上平行線,當它們延伸到遠處時,在透視原理下都會顯得匯聚到一個點,就像您站在鐵軌上,遠處的兩條鐵軌會逐漸「合攏」一樣。月球表面的廣闊且不平坦的地形,加上不同物體的高度差異,以及照片拍攝時的視角和鏡頭畸變,都會導致陰影在照片中看起來不平行。這完全符合光學和透視的基本原理,和太陽光是否平行沒有任何衝突。

穿過范艾倫輻射帶會死嗎?

范艾倫輻射帶確實對人類有危險,但太空船並不是直接「穿過」它的中心,也不是在那裡「停留」很久。

范艾倫輻射帶是地球周圍的一個輻射區域。阿波羅任務的軌道設計,使得太空船以高速度快速穿過輻射帶中輻射強度較弱的區域,整個穿越過程只持續了幾個小時。太空船的鋁製外殼也提供了一定程度的屏蔽保護。雖然宇航員確實會受到一定劑量的輻射,但這個劑量是在可控且不危及生命的安全範圍內,遠低於導致嚴重健康問題的水平。事實上,在國際太空站(ISS)工作的宇航員,也會暴露在一定程度的輻射中,但他們有嚴格的輻射防護措施和監測。

為什麼降落時沒有留下巨大撞擊坑?

有人認為登月艙降落時發動機噴射的巨大推力,應該會在月球表面留下一個巨大的撞擊坑。

實際上,登月艙在最後降落階段,發動機的推力已經大大減小,僅足以支撐登月艙的重量,使其緩慢下降。而且,月球的重力只有地球的六分之一。大部分推力產生的氣體在真空環境中會迅速向四周擴散,而不是像地球上有大氣層一樣產生強烈的向下衝擊波。因此,只會在著陸點下方清除少量月塵,形成一個相對淺的、像被「掃過」的區域,而不是一個深坑。LRO拍攝的圖像也證實了這一點。

月球上的腳印為何這麼清晰?

「月球上沒有水分,腳印怎麼能這麼清晰?」這也是一個常見的迷思。

月球表面覆蓋著一層細膩的月塵,稱為「月壤」(regolith)。雖然沒有水分,但月壤的顆粒非常細小,而且在長期的微隕石撞擊下,顆粒之間帶有靜電,使得它們具有一定的黏附性,類似於非常乾燥的粉末,或是一些很細膩的沙子。當宇航員踩上去時,這些顆粒會緊密地堆積在一起,形成清晰且穩定的腳印。由於月球上沒有風也沒有水,這些腳印可以長時間保持不變,所以即使幾十年後,它們依然清晰可見。

我個人對於登月事件的看法與反思

身為一個對科學探索充滿熱情的人,我認為「人類真的登陸過月球嗎」這個問題,不只是一個歷史疑問,更是一個關於科學素養和批判性思維的考驗。在今天這個資訊爆炸的時代,我們每個人都很容易被各種未經證實的言論所影響。但真正的科學精神,是基於事實、證據和可重複驗證的原理。登月計畫之所以能如此令人信服,正是因為它經得起最嚴格的科學審視,無論是月球岩石的分析、雷射反射器的持續運作,還是來自世界各地的獨立觀測,都指向同一個結論。

我認為,當面對這類疑問時,我們不應該急於下判斷,更不應該只聽信一面之詞。最好的方式是,像一位好奇的科學家一樣,去探究背後的原理,去查證可靠的證據,去聆聽權威機構的解釋。畢竟,人類登月不僅是一項工程奇蹟,更是人類探索未知、挑戰極限的精神象徵。它激勵了一代又一代人投身科學,為我們的文明發展帶來了深遠的影響。能夠見證這樣一個真實的歷史事件,並用科學去理解它,本身就是一件令人興奮的事情。

常見問題與專業解答

除了美國,還有哪些國家確認過阿波羅任務的真實性?

除了美國本身,全球許多國家都以各種方式確認了阿波羅任務的真實性。最值得一提的就是冷戰時期的蘇聯。儘管蘇聯與美國在太空競賽中是死對頭,但他們從未公開質疑阿波羅任務的真實性,因為他們透過自己的追蹤站和情報網,清楚知道美國的飛船確實抵達了月球。如果美國造假,蘇聯絕對是第一個站出來揭露的。

此外,許多擁有電波天文台的國家,如英國(喬德雷爾班克天文台)、法國(蔚藍海岸天文台)等,也都獨立追蹤到了阿波羅飛船的訊號,並確認了它們的軌跡。來自月球的岩石樣本也分發給了全球數十個國家的數百個實驗室進行獨立分析,無一例外的證實了這些樣本的月球來源和獨特性。國際科學界對阿波羅登月的真實性,可以說是毫無爭議的共識。

為什麼那麼久沒有再次登月?

人類自1972年阿波羅17號任務之後就沒有再登月,這並不是因為登月是假的,而是出於多重考量:

- 高昂的成本: 阿波羅計畫耗資巨大,在當時幾乎佔據了美國GDP的相當一部分,約250億美元(相當於現在的數千億美元)。維持這樣一個龐大的計畫對任何國家來說都是巨大的財政負擔。

- 政治與公眾興趣轉移: 在贏得太空競賽後,美國政府和公眾的興趣逐漸轉向其他領域,例如近地軌道的太空站建設(如天空實驗室、後來的國際太空站)和無人深空探測。

- 科學目標的達成: 阿波羅計畫的主要科學目標,如採集月球樣本、了解月球起源等,已經基本達成。雖然還有更多可以探索的,但優先級有所下降。

- 技術挑戰與安全考量: 載人登月任務風險極高,需要極高的安全性標準和複雜的技術支持。在沒有新的迫切需求或技術突破的情況下,重複執行類似的任務並不被視為最佳的資源配置。

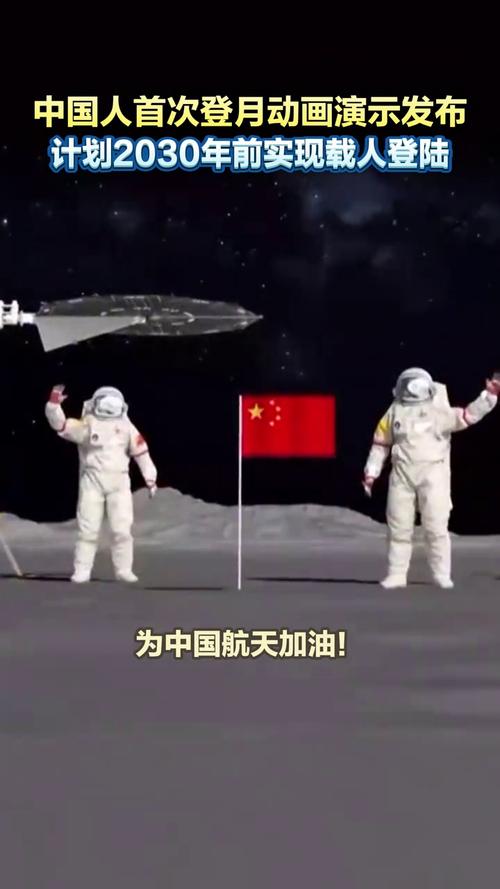

不過,現在世界各國包括美國的「阿提米絲計畫」、中國的嫦娥計畫等,都再次將目光投向月球,準備在未來幾年實現人類重返月球,甚至建立月球基地。這證明了登月技術是真實且可重複的。

如何分辨真假太空照片和影片?

在資訊爆炸的時代,辨識太空照片和影片的真偽確實很重要。以下是一些判斷的原則:

- 來源的可靠性: 首先看發布者是誰。NASA、歐洲太空總署(ESA)、中國國家航天局(CNSA)等官方太空機構,以及知名大學、科研機構(如哈佛-史密森天體物理中心)發布的內容通常是可信的。獨立的網紅、自媒體或來路不明的社群媒體帳號,其內容需要額外查證。

- 背景資訊與環境一致性: 仔細觀察照片或影片中的環境細節。例如,月球上沒有大氣和風,所以月塵和物體邊緣應該非常銳利,不會有模糊不清的現象。陰影也應該是清晰且銳利的。如果出現風吹動的痕跡、模糊的物體邊緣或不自然的燈光,就可能存在問題。

- 科學原理的符合性: 用基本的物理學和光學原理去檢視。例如,真空環境下火光是什麼樣子?陰影的長度會如何變化?物體在無重力或低重力下的運動方式?如果與科學常識相悖,就要打個問號。

- 是否有第三方或多重驗證: 重要的太空事件通常會有來自不同國家、不同機構的獨立觀測和數據支持。如果只有單一且無法驗證的來源,就必須謹慎。例如,LRO拍攝的月球登陸點圖像,就是一個獨立的第三方驗證。

- 反向圖片搜尋: 對於存疑的圖片,可以使用Google圖片搜尋或其他反向圖片搜尋工具,看看它是否在其他地方出現過,或是是否有被修改過的歷史。

- 避免「認知偏差」: 我們有時會傾向於相信符合自己預設觀點的資訊。在判斷真偽時,盡量保持客觀,以開放的心態去接受新的證據。

登月對人類文明有何深遠意義?

登月不僅僅是將人類送上另一個星球這麼簡單,它的意義遠超過一次任務:

- 科技大躍進: 為了實現登月,人類在材料科學、電腦技術、通訊、導航、生命支持系統等諸多領域取得了爆炸性的進步。許多如今我們習以為常的科技,例如衛星通訊、微型化電腦、甚至是嬰兒配方奶粉中的一些營養成分,都直接或間接受益於太空計畫的研發。

- 激勵與啟發: 登月向世界證明了人類的無限潛力,激勵了一整代人投身科學、工程和創新。它向人們展示,只要目標明確、團結協作,沒有什麼是人類無法完成的。

- 拓展人類視野: 從月球上看地球,讓人類第一次真正從一個外在視角認識到地球是一個懸浮在浩瀚宇宙中的美麗藍色星球。這不僅加深了我們對地球脆弱性的認識,也激發了對宇宙更深層次的探索慾望。

- 地緣政治影響: 登月是冷戰時期美蘇太空競賽的巔峰,它在很大程度上提升了美國的國際聲望和科技實力,並對全球政治格局產生了影響。

- 文化符號: 登月成為人類文明史上一個永恆的文化符號,被寫入教科書、歌曲、電影中,影響著幾代人的世界觀。

登月科技現在還有用嗎?

當然有用!雖然阿波羅登月是半個多世紀前的事,但當年為了登月所開發的許多技術和知識,至今仍在被運用和發展,成為現代太空探索的基石。

- 火箭推進技術: 當年將阿波羅飛船送上太空的土星五號運載火箭,是當時世界上最強大的火箭。它的多級推進、液氧/液氫燃料技術,至今仍是許多現代大型運載火箭的基礎。現在SpaceX的獵鷹重型火箭,或是NASA正在開發的太空發射系統(SLS),都繼承和發展了許多當年累積的經驗。

- 生命支持系統: 宇航員在月球上生存所需的封閉循環生命支持系統,包括水淨化、空氣循環、溫度控制等,這些技術後來被廣泛應用於潛水艇、高層建築防火系統,甚至是一些空氣淨化設備中。

- 電腦與軟體: 阿波羅登月任務所用的機載電腦(Apollo Guidance Computer, AGC)雖然性能遠不如現在的手機,但它是最早採用積體電路和即時操作系統的電腦之一。這些早期計算技術的突破,為後來的電腦革命奠定了基礎。

- 通信與導航: 遠距離的太空通訊和精確導航技術,是登月任務成功的關鍵。這些技術後來直接催生了衛星通訊、全球定位系統(GPS)等現代科技,深刻改變了我們的日常生活。

- 材料科學: 為了太空船的輕量化和耐高溫、高壓,開發了許多新型合金和複合材料。這些材料現在被應用於航空、汽車、醫療設備等許多領域。

- 任務管理與風險評估: 執行如此複雜的登月任務,需要極其精密的計畫、多部門協調、即時決策和風險管理。這些經驗和方法論,也被廣泛應用於現代大型工程項目管理和災難應對中。

簡而言之,登月任務不僅證明了人類的能力,更像是一個巨大的研發實驗室,為我們留下了寶貴的科技遺產,持續推動著人類社會的進步。

所以,下次再聽到有人質疑人類是否真的登陸過月球,您就可以自信滿滿地拿出這些鐵證來「反駁」了。這不僅是捍衛科學事實,也是對人類探索精神的一種致敬。人類確實曾踏上月球,而且,未來我們還會再次踏上那片遙遠的土地,開啟新的篇章。