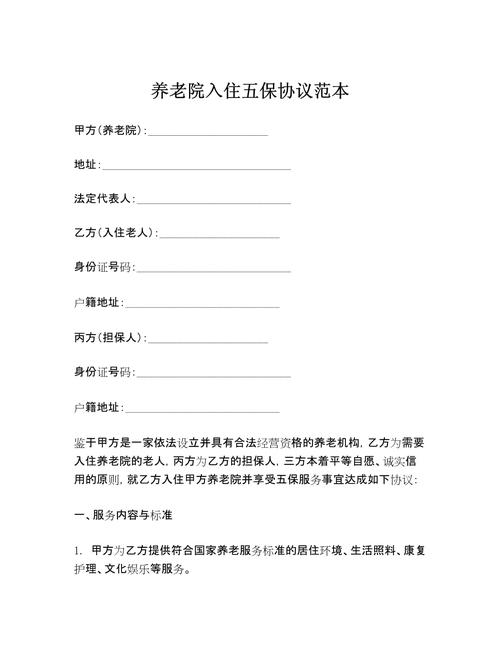

五保是哪五保:深度解析中國大陸「五保戶」制度及其保障內容

Table of Contents

深入解析「五保」:中國大陸社會保障體系中的重要基石

在中國大陸的社會保障體系中,「五保」是一個經常被提及,卻不一定人人都完全理解的概念。它指的是針對特定弱勢群體提供五項基本生活保障的一種制度。對於關心中國大陸社會福利政策,或是想了解其獨特社會救助機制的人們來說,深入探討「五保」的具體內容與其背後意義,顯得尤為重要。本文將從「五保」的定義、涵蓋的具體內容,以及其服務對象與制度演變等方面進行詳細解析,帶您一窺這項獨特社會保障制度的全貌。

究竟「五保」是哪五保?核心保障內容詳解

「五保」制度,顧名思義,是對無勞動能力、無生活來源、無法定贍養撫養扶養義務人,或雖有法定贍養撫養扶養義務人但其無贍養撫養扶養能力的農村老年人、殘疾人和未成年人,提供基本生活保障的五個方面。這五項保障旨在確保這些極端弱勢群體能夠維持最基本的生活尊嚴與生存所需。

-

1. 保吃 (保障基本溫飽與糧食供給)

「保吃」是五保制度中最基礎也最核心的一環。它意味著保障五保戶有足夠的糧食、副食品,確保其每日三餐溫飽無虞。這不僅限於提供主食,還包括了基本的蔬菜、肉類等副食品,以滿足其基本的營養需求。對於無法自理飲食的五保戶,還需提供必要的照料服務,確保其能夠按時進食。

-

2. 保穿 (保障基本衣物與保暖)

「保穿」旨在確保五保戶有足夠的衣物以應對四季變化,特別是在寒冷冬季能保持溫暖。這包括提供四季衣物、鞋襪,確保衣著整潔、保暖,並通常包括被褥、床單等生活必需品,以保障其睡眠質量和居住舒適度。

-

3. 保醫 (保障基本醫療與健康)

「保醫」是保障五保戶身體健康的重要措施。它涵蓋了其常見疾病的治療、藥品費用,確保五保戶能夠獲得基本的醫療服務。這通常會與當地的新農合(新型農村合作醫療)或城鄉居民基本醫療保險制度相結合,將五保戶納入保障範圍,並對其醫療費用進行特殊報銷或減免,確保他們生病時能夠看得起病、吃得起藥。對於重病或特殊疾病,也會有相應的救助政策。

-

4. 保住 (保障基本居住與安全)

「保住」旨在提供五保戶安全、衛生的居住場所。這可以是政府或集體統一修建的集中供養福利院舍(如敬老院、福利院),也可以是對分散供養的五保戶的個人居所進行維修、改造,或在必要時新建房屋。其目標是確保五保戶不再露宿街頭,擁有一處遮風避雨、安全舒適的棲身之所。

-

5. 保葬 (保障基本殯葬與尊嚴)

「保葬」是五保制度中充滿人文關懷的一項保障。它意味著當五保戶過世後,由政府或集體負責其喪葬事宜,包括遺體火化、骨灰安葬等費用。這項保障確保了逝者能夠有尊嚴地告別,避免因無親無故或經濟困難而無法妥善處理後事的困境,體現了社會對個人生命終結的關懷。

誰是「五保戶」?資格認定與制度演變

「五保戶」是指符合「五保」條件,並經依法認定後,享受五保待遇的特定群體。在中國大陸的語境中,「五保戶」特指農村地區的這類特殊困難人員。他們必須同時滿足以下三個基本條件:

- 無勞動能力: 指因年老、殘疾或疾病等原因,已喪失或基本喪失勞動能力,無法通過自身勞動獲取收入。

- 無生活來源: 指沒有穩定的收入來源,如工資、農業生產收入、養老金等,無法維持基本生活。

- 無法定贍養、撫養、扶養義務人,或者雖有法定贍養、撫養、扶養義務人但其無贍養、撫養、扶養能力: 這是最關鍵的一點。即便有子女或其他親屬,如果這些親屬自身也生活困難、無力承擔贍養責任,該老人或殘疾人仍可被認定為五保對象。這體現了社會救助的底線原則。

從「五保」到「特困人員供養」:制度的現代化轉型

值得一提的是,隨著中國大陸城鄉社會保障體系的逐步完善和城鄉發展的日益融合,「五保」這一概念在政策實踐中已經發生了演變。2016年,中國國務院印發了《關於進一步健全特困人員救助供養制度的意見》,將原有的城鄉「五保戶」和「城市三無人員」(無勞動能力、無生活來源、無合法居住場所)統一納入「特困人員救助供養」範圍。

雖然名稱變更,但其核心的「五保」內容——保吃、保穿、保醫、保住、保葬——依然是特困人員供養制度的核心組成部分。這次改革的意義在於:

- 實現城鄉統籌: 不再區分城鄉,使符合條件的城鎮居民也能享受類似的救助。

- 擴大保障範圍: 將部分過去未被覆蓋的困難群體納入保障。

- 提升救助標準: 鼓勵各地區根據經濟發展水平,逐步提高救助標準和服務質量。

因此,當我們今天提及「五保」,更多是歷史沿革與民間習慣的說法,其制度實質已融入更為廣泛、更為完善的「特困人員救助供養」體系之中。

「五保」制度的社會意義與重要性

「五保」制度,無論是其原始形式還是演變後的「特困人員救助供養」,都是中國大陸社會保障體系中,對極端弱勢群體提供基本生活保障的基石。它的重要性體現在以下幾個方面:

- 維護社會公平與穩定: 確保最困難的群體能夠享有基本生活權利,避免了社會底層的絕望與動盪,有助於社會和諧穩定。

- 體現國家對弱勢群體的關懷: 即使在經濟發展的過程中,社會也沒有放棄那些無法自助的人,這彰顯了政府的責任與人道主義精神。

- 脫貧攻堅的重要組成部分: 在中國大陸近年來的脫貧攻堅戰中,五保戶(特困人員)是精準扶貧的重點對象之一,通過直接保障其生活,確保了「兩不愁三保障」(不愁吃、不愁穿,義務教育、基本醫療、住房安全有保障)的底線目標得以實現。

- 補充家庭保障的不足: 在部分家庭因各種原因無法履行贍養義務時,這項制度提供了一個兜底的社會安全網。

結語

總而言之,「五保」制度是中國大陸社會保障體系中,對極端弱勢群體提供基本生活保障的基石。透過對「五保」具體內容的解析——包括保吃、保穿、保醫、保住、保葬——我們能更深入地理解這項制度對於維護社會公平、保障基本民生的重要作用。隨著社會的發展和制度的完善,「五保」已轉化為更為普惠和現代化的「特困人員救助供養」制度,但其核心的關懷理念和保障功能依然不變,持續為那些最需要幫助的人們提供基本的生活尊嚴與安全保障。

常見問題(FAQ)

如何申請成為「五保戶」(即現在的「特困人員」)?

申請人通常需向戶籍所在地的村(居)民委員會提出書面申請。村(居)民委員會會進行入戶調查、民主評議和公示,隨後報鄉鎮人民政府(街道辦事處)初審,最後由縣級人民政府民政部門進行審批和認定。整個過程會對申請人的家庭收入、財產狀況以及是否符合無勞動能力、無生活來源、無贍養人等條件進行嚴格核查。

為何「五保」制度最初主要針對農村地區?

「五保」制度起源於中國大陸的農村社會,歷史上農村的社會保障體系相對薄弱,且存在大量因自然災害、疾病或年老導致的極端貧困人口。而城鎮地區則逐步建立起職工基本養老保險、基本醫療保險和城市最低生活保障等體系。隨著城鄉發展差距的縮小和政策的完善,為了實現保障均等化,才逐漸將其擴展至城鄉統一的「特困人員救助供養」制度。

「五保戶」(特困人員)的保障標準會改變嗎?

是的,特困人員的救助供養標準並非一成不變。各地區會根據當地的經濟發展水平、城鄉居民人均消費支出以及物價指數等因素,定期調整和提高保障標準。這種動態調整旨在確保救助標準能夠與時俱進,保障受助人員的基本生活水平不因物價上漲而下降。

如何確保五保戶(特困人員)的權益受到保障,避免貪腐或照顧不周?

為確保特困人員的權益,政府採取了多項措施:一是制度透明化,申請、審批和發放流程公開,接受社會監督;二是定期核查與動態管理,確保符合條件者能納入,不符合者能退出;三是設立投訴舉報渠道,鼓勵民眾對不法行為進行舉報;四是加強部門協作和督導檢查,對違規行為嚴肅處理,確保救助資金和服務落實到位。