中風可以開白內障嗎?深度解析中風患者白內障手術的風險、評估與照護

Table of Contents

中風後能開白內障嗎?簡潔明瞭的回答

「醫師啊,我阿嬤前陣子中風,雖然已經穩定下來了,可是她的眼睛白內障卻越來越嚴重,看什麼都霧濛濛的,常常撞到東西。我們想帶她去開刀,可是又擔心她這個情況,到底中風後能不能開白內障呢?」

這是我們臨床上經常聽到的提問,也是許多家庭面臨的真實困境。簡單來說,中風患者通常是可以接受白內障手術的,但這絕非一個簡單的「可以」或「不行」就能概括的答案喔! 這背後需要醫師團隊進行非常嚴謹、仔細的風險評估,並且擬定一套專屬於病患的照護計畫,確保手術過程安全,術後恢復也能順利。

因為中風本身對身體機能的影響非常廣泛,所以當我們考慮為中風患者進行白內障手術時,就必須把這些潛在的風險和挑戰都考量進去,務必做到滴水不漏,才能讓病人得到最大的益處喔!

深度剖析:中風對白內障手術的潛在影響與風險

您可能會納悶,白內障手術只是在眼睛上動刀,跟中風有什麼關係呢?哎呀,這關係可大了!中風,作為一種腦部的急性病變,它帶來的影響可是全身性的,不只會造成肢體、語言、認知上的障礙,連帶的對身體的應激反應、心血管穩定度、甚至是用藥考量都會產生影響。所以,在評估中風患者是否適合進行白內障手術時,我們需要考量的面向可是非常多元的。

生理機能的潛在挑戰

- 心血管穩定性: 這是最最重要的一點喔!中風本身就是心血管疾病的表現,患者的大腦血管曾經受損,通常也代表心臟、其他血管可能也存在潛在問題。手術,無論大小,都會對身體造成一定的壓力反應,可能導致血壓波動、心律不整,甚至有誘發二次中風或心肌梗塞的風險。所以麻醉醫師和心臟內科醫師的評估絕對不能少呢!

- 凝血功能與藥物管理: 許多中風患者為了預防再次中風,都會長期服用抗凝血劑或抗血小板藥物,例如阿斯匹靈 (Aspirin)、保栓通 (Plavix) 或更新型的口服抗凝血劑。這些藥物雖然能保護血管,卻會增加手術出血的風險。如何在術前適當停藥或進行「橋接治療」(即用其他短期作用的抗凝血劑替代),同時又要避免中風風險升高,這可是一門大學問,需要內科醫師與眼科醫師密切配合,根據病患實際狀況來精準調整喔!這可不是家屬自己可以隨便決定的啦!

- 認知功能障礙: 中風後,有些患者會出現不同程度的認知功能受損,像是記憶力變差、注意力不集中、理解能力下降等等。這對手術過程中的配合度,以及術後遵守醫囑(例如按時點眼藥水、避免揉眼睛、姿勢限制等)都會造成挑戰。如果患者無法有效配合,手術風險和術後併發症的機率就可能提高。

- 肢體功能與行動能力: 偏癱、平衡感不佳、甚至臥床,這些中風後遺症都會影響患者在手術台上的擺位,以及術後的自我照護能力。例如,術後需要保持平躺姿勢一段時間,或是避免彎腰、提重物,對於行動不便的患者來說,這些都是非常大的挑戰。一個不小心,可能就會跌倒、撞到眼睛,造成更嚴重的傷害喔。

- 吞嚥困難與營養狀態: 有些中風患者會出現吞嚥困難,這可能導致營養不良或吸入性肺炎。營養狀況不佳會影響術後傷口癒合,而吸入性肺炎則可能導致術後感染風險增加,甚至影響整體復原速度。

- 情緒與心理壓力: 中風本身就是一個巨大的打擊,許多患者可能會因此產生焦慮、憂鬱的情緒。面對手術,這種心理壓力可能會更大,影響到術前的評估、術中的配合,甚至術後的復原。醫師和家屬都需要給予他們足夠的心理支持,讓他們能夠更放心地接受治療。

術後照護的考驗

白內障手術成功後,術後照護可是恢復視力的關鍵步驟。對於中風患者來說,這部分更是充滿了挑戰,需要家屬或照護者付出更多的時間與心力:

- 精準點眼藥水: 術後需要按時、正確地點用多種眼藥水,以預防感染、控制發炎、幫助恢復。對於肢體不便或認知受損的患者,這項任務需要照護者耐心執行,確保點到位。

- 避免眼睛碰水或搓揉: 術後初期眼睛不能碰水,更不能搓揉,以避免感染或傷口裂開。中風患者可能會不自主地摸眼睛,或因洗澡、洗頭不便而增加風險。

- 姿勢限制與防跌: 術後可能需要避免彎腰、提重物等動作,以防眼內壓升高。對於平衡感差的中風患者,跌倒的風險特別高,這可能導致眼睛外傷或其他併發症。

- 理解醫囑與回診: 患者若有認知障礙,可能無法完全理解醫囑,或忘記回診時間。這就需要照護者全程陪伴,確保所有指示都被遵循。

術前:滴水不漏的全面評估,確保萬無一失

正因為中風患者進行白內障手術有這麼多層面的考量,所以術前的評估過程可說是非!常!重!要!這一步啊,是整個手術能否順利進行、達到良好效果的關鍵所在喔!

多專科會診是標配,一個都不能少!

這絕對不是單一科別的醫師就能搞定的事,需要各個領域的專家們齊心協力,像個團隊一樣,為病患量身打造最適合的治療方案。這就像為一個複雜的機器做維修一樣,每個零件都要仔細檢查呢!

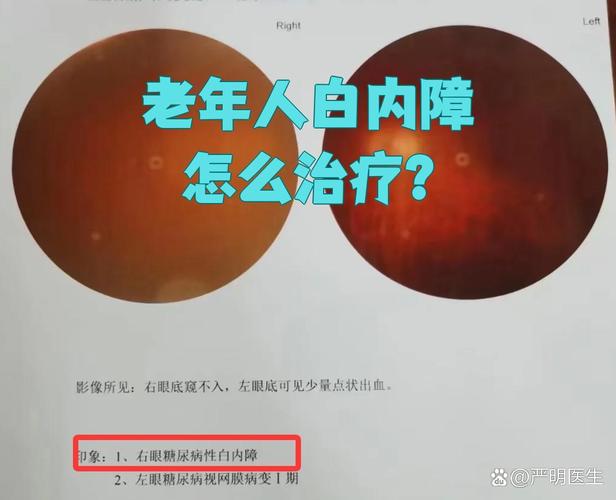

- 眼科醫師: 當然囉,他是主刀醫師,負責評估白內障的成熟度、眼睛的整體狀況,包括視力、眼壓、視網膜狀況等等,判斷手術的必要性與可行性。

- 神經內科醫師: 他們會仔細評估患者中風的類型、發病時間、目前的穩定度、是否有再發中風的風險,以及中風後遺症的嚴重程度。他們會決定患者的神經功能是否已經穩定到可以承受手術壓力。

- 心臟內科醫師: 如果患者有心臟病史或高血壓等慢性病,心臟科醫師的評估就至關重要了。他們會評估心臟功能、心律是否穩定,並協助判斷用藥(特別是抗凝血劑)的調整方案。

- 麻醉科醫師: 手術的「守門員」!他們會根據患者的整體健康狀況、中風後遺症和共病,來選擇最安全、最適合的麻醉方式(局部麻醉或全身麻醉),並在手術全程監測生命徵象,確保患者安全。

- 復健科醫師或物理治療師: 他們可能會評估患者的肢體活動能力、平衡感和吞嚥功能,並提供術前復健指導,例如如何調整姿勢、如何安全移動等,為術後照護做準備。

- 家屬或主要照護者: 他們是醫師團隊的重要夥伴喔!因為他們最了解患者日常生活的狀況、用藥習慣,以及術後實際照護的能力和需求。他們的參與,能讓評估更全面,照護計畫更貼近實際。

評估的細節項目,每個環節都得仔細檢視

除了多專科會診,實際的評估內容更是鉅細靡遺,醫師會針對以下幾個關鍵點進行詳細檢查與詢問:

-

中風狀況與病史:

- 中風發病時間:通常會建議在中風急性期過後,病情穩定至少3到6個月,甚至更久,才能考慮手術。

- 中風類型與嚴重程度:缺血性還是出血性?影響了哪些腦區?

- 目前中風後遺症:肢體偏癱程度、語言功能、吞嚥功能、大小便控制、認知功能障礙等。

- 有無中風再發的風險因子:是否控制良好,例如高血壓、糖尿病、高血脂。

-

全身健康狀況與共病:

- 詳細的內外科病史,例如:心臟病、高血壓、糖尿病、腎臟病、慢性肺病等。

- 肝腎功能評估:影響藥物代謝。

- 是否有慢性感染、貧血或其他身體發炎狀況。

-

用藥清單與調整:

- 仔細核對所有目前使用的藥物,特別是抗凝血劑、降血壓藥、降血糖藥等。

- 抗凝血劑的停用或橋接治療方案:這必須由醫師專業判斷與指導,絕不可自行停藥!這是為了避免手術中出血,又能降低停藥期間中風的風險。

-

認知功能評估:

- 醫師可能會利用簡單的量表,例如簡易智能狀態測驗 (MMSE) 或蒙特婁認知評估量表 (MoCA),來評估患者的記憶力、注意力、定向力、理解與執行能力。這有助於判斷患者能否配合手術,以及術後醫囑的遵守能力。

-

肢體功能與行動能力:

- 評估患者能否平躺、能否自主翻身、移動,以及平衡感如何。這關係到手術中擺位與術後生活自理。醫師可能會使用如巴氏量表 (Barthel Index) 或改良式蘭金量表 (Modified Rankin Scale) 來評估其日常活動能力。

-

營養與身體機能:

- 確保患者術前營養狀況良好,避免術後傷口癒合不佳或抵抗力下降。若有吞嚥困難,可能需在術前進行營養支持。

-

心理與情緒狀態:

- 了解患者是否有焦慮、憂鬱等情緒問題,必要時會轉介心理諮詢或使用輔助藥物,以確保他們能以更正向的心態面對手術。

透過這些層層把關的評估,醫療團隊才能對患者的整體狀況有全盤的了解,進而制定出最安全、最適合的手術與照護策略喔!

手術中:安全至上,細緻入微的操作

當一切術前評估都確認妥當,患者也準備好了,接下來就是進入手術室囉!對於中風患者來說,手術中的每一個細節,都需要醫護團隊更加謹慎與專業,才能確保整個過程安全無虞。

麻醉方式的選擇與考量

白內障手術最常見的是局部麻醉,也就是只讓眼睛周圍麻木,患者是清醒的。但對於中風患者來說,麻醉方式的選擇就得看他們的情況來決定了:

- 局部麻醉: 這是大多數白內障手術的首選。它的優點是風險相對較低,患者術後恢復快,也不需要長時間禁食。不過,這就要求患者在手術過程中必須能夠保持靜止不動,並且能夠配合醫師的指令。對於有認知障礙、焦躁不安、或肢體不自主抽動的中風患者,這可能就比較困難了。

- 全身麻醉: 如果患者因為中風後遺症導致無法配合局部麻醉,例如嚴重的認知障礙、躁動不安、肢體痙攣或臥床無法自行翻身等,麻醉醫師可能會建議採用全身麻醉。雖然這樣患者在手術過程中會完全睡著,不會有不適感,但全身麻醉本身的風險就比局部麻醉來得高,尤其對心肺功能有額外負擔,術後恢復時間也會較長。這時候,麻醉醫師的角色就更為重要,他們會全程嚴密監測患者的生命徵象,確保麻醉安全。

監測與應變,全程不馬虎

無論採用哪種麻醉方式,手術過程中對中風患者的生命徵象監測都必須比一般患者更加嚴格、更加頻繁。這就像在開一台精密儀器一樣,任何一點點的風吹草動都不能放過喔!

- 生命徵象全程監測: 包括心電圖、血壓、血氧飽和度、呼吸頻率等,會被持續、不間斷地監測。麻醉醫師和護理師會密切注意這些數據的變化,一旦有異常,就能立刻採取應對措施。

- 保持舒適體位: 由於中風患者可能會有肢體偏癱或姿勢限制,術中需要特別注意他們的擺位,確保身體舒適,避免長時間壓迫造成褥瘡,同時也要確保手術視野的穩定。必要時會使用特殊墊子或支撐物。

- 縮短手術時間: 雖然白內障手術本身時間不長,但對於中風患者來說,能夠盡量縮短手術時間,就能減少他們在手術台上的壓力和不適,同時降低麻醉和全身性併發症的風險。

- 緊急應變準備: 醫療團隊會為各種可能的突發狀況做好充分準備,例如血壓驟降、心律不整、中風急性發作等,確保一旦發生,能夠迅速有效地處理。

這些細緻入微的操作和嚴密監測,都是為了在白內障手術過程中,給予中風患者最大的安全保障喔!

術後:周全照護,穩健復原

哎呀,手術成功只是第一步,術後的照護對於中風患者來說,更是關係到他們視力恢復的品質,以及整體身體狀況能否平穩過渡的關鍵!畢竟中風對身體的影響是長期的,術後的康復之路需要更多耐心與專業協助,才能走得更穩健呢!

密切觀察與監測,不放過任何小細節

術後,醫護人員會持續密切觀察患者的狀況,不只是眼睛喔,全身性的變化都是觀察的重點:

- 眼睛狀況: 定期檢查視力恢復情況、眼壓是否穩定、有無紅腫、疼痛、分泌物等感染跡象,以及角膜、虹膜等是否有異常。任何不適或視力突然變化,都要立刻告知醫護人員喔。

- 中風相關症狀: 醫師和護理師會特別留意患者的中風後遺症是否有惡化跡象,例如肢體無力加劇、言語不清、意識改變等。這有助於早期發現潛在的併發症,如再次中風。

- 生命徵象: 持續監測血壓、心跳、呼吸、血氧,確保患者的心血管狀態維持穩定。

用藥管理,一絲不苟

術後會開立眼藥水和口服藥,正確使用至關重要:

- 眼藥水點用技巧: 通常需要點用多種眼藥水,包括抗生素、類固醇等,以預防感染和控制發炎。對於手部不靈活的中風患者,照護者需要學會正確的點藥方式,並確保按時、按量點用。可以請醫護人員在出院前再次示範與指導。

- 全身性用藥的恢復與調整: 術前調整的抗凝血劑或降血壓藥物,通常會在術後由醫師評估後,再逐步恢復或調整。這時候就得遵照醫師的指示了,千萬不能自己亂停藥或恢復用藥喔!

防範跌倒與意外,居家安全是重點

由於中風患者本身就容易跌倒,術後視力剛恢復,對環境的適應還需要時間,跌倒的風險會更高。一個不小心跌倒,可能導致眼睛外傷,甚至影響手術效果,所以這塊真的要特別注意呢!

- 提供輔具: 根據患者的行動能力,準備助行器、拐杖、輪椅等,並指導正確使用。

- 居家環境改造: 清除家中可能造成跌倒的障礙物,例如地毯、雜物;浴室鋪設防滑墊,加裝扶手;保持充足照明;夜間使用小夜燈等。

- 加強照護者培訓: 教導照護者如何安全地協助患者移動、起身、如廁,並提供必要的協助與攙扶。

復健與心理支持,全面關懷

白內障手術只是改善視力,中風後的復健不能因此中斷,心理上的支持也同樣重要:

- 維持中風復健計畫: 即使進行了白內障手術,中風患者的物理治療、職能治療、語言治療等復健計畫都應該持續進行,以維持或改善他們的神經功能與生活品質。

- 情緒安撫與心理建設: 視力改善對患者情緒有正面影響,但也可能因環境適應、身體不適而產生焦慮。家屬應給予足夠的耐心和鼓勵,並觀察患者的情緒變化,必要時尋求心理諮詢師的協助。

總之呢,白內障手術後的照護,對中風患者來說是一場馬拉松,需要醫護、家屬和患者本人三方的緊密合作,才能跑得又穩又好喔!

中風患者白內障手術的決策流程建議:一份給您和家人的「行動指南」

面對這樣複雜的狀況,家屬和患者可能會感到無所適從,不知道該從何開始。別擔心,這裡提供一份清晰的決策流程,讓您和家人在考慮白內障手術時,能更有方向感,一步一步穩妥地進行評估和準備,就像解任務一樣,每個關卡都不能跳過喔!

-

第一步:初步諮詢眼科醫師。

當您發現中風患者的白內障越來越嚴重,影響到日常生活時,首先要做的就是掛號找一位經驗豐富的眼科醫師。醫師會先為眼睛做全面檢查,確認白內障的嚴重程度,評估手術的急迫性,並初步了解患者的中風狀況。這時候您就可以提出對中風病情的疑慮,讓眼科醫師心裡有個底。

-

第二步:啟動多專科評估。

如果眼科醫師判斷白內障確實需要手術,且初步認為患者有手術的可能性,那麼接下來就會建議您進行前面提到的「多專科會診」。這包括回診神經內科醫師評估中風穩定度,諮詢心臟內科醫師評估心臟功能和用藥,以及麻醉科醫師評估麻醉風險等。有時候,復健科醫師也會被邀請加入評估,為術後復健和照護提供建議。這個步驟非常重要,請務必配合完成喔!

-

第三步:全面討論與風險告知。

當所有專科醫師的評估報告都出來後,主刀的眼科醫師會召集各科醫師的意見,並與患者和家屬進行一次全面而深入的討論。這時候,醫師會詳細說明手術的必要性、手術過程、預期的效果,以及最關鍵的——中風患者可能面臨的所有風險,包括手術併發症風險、麻醉風險、以及術後中風再發的潛在風險等等。他們也會解釋術前藥物調整的必要性和潛在風險。家屬在這個環節要仔細聆聽,有任何疑問都務必提出,因為這關乎到最終的決定喔!

-

第四步:制定個人化手術與照護計畫。

如果醫療團隊和家屬都認為手術利大於弊,並且決定進行手術,那麼醫療團隊就會為患者量身打造一份「個人化」的手術與術後照護計畫。這份計畫會詳細列出術前準備事項(例如藥物調整時間表、禁食指南)、手術中麻醉與監測的特殊安排,以及最詳細的術後照護指引,包括點藥方式、活動限制、居家環境改造建議、復健計畫,甚至緊急狀況的處理流程等等。這份計畫是為了確保每個環節都符合患者的特殊需求。

-

第五步:決定與執行。

在充分了解所有資訊、權衡利弊之後,患者和家屬最終會做出是否進行手術的決定。一旦決定手術,就請信任醫療團隊,配合執行所有術前準備,並在術後嚴格遵守照護計畫。這條路可能有些辛苦,但相信透過專業的協助與家屬的愛心陪伴,患者的視力一定能有所改善,生活品質也能大大提升喔!

常見相關問題與解答

在門診諮詢時,家屬們總是會有好多好多的疑問,這是非常正常的喔!畢竟是自己摯愛的家人,當然會想了解得清清楚楚。以下我整理了一些大家最常問的問題,並提供比較詳細的解答,希望能幫上大家的忙啦!

Q1:中風多久後才能考慮白內障手術呢?

這個問題沒有一個絕對的答案,因為每位中風患者的情況都不一樣,康復的速度也不同。不過呢,通常我們會建議在中風的「急性期」過後,病情已經趨於穩定,至少3到6個月,甚至更久,才開始考慮白內障手術。

為什麼會這樣說呢?因為中風發病後的急性期,患者的腦部血管和全身系統都還在一個比較脆弱、不穩定的狀態。這時候如果再施加手術的壓力,就像是給一個還沒完全修好的機器額外的負擔,可能會增加中風再發作、心肌梗塞或其他嚴重併發症的風險。等病情穩定下來,身體機能恢復到一個相對平衡的狀態,再去動手術,安全係數就會高很多喔!當然啦,最終的決定還是要由負責中風治療的神經內科醫師,以及評估手術的眼科醫師共同判斷,根據患者的具體康復情況、腦部影像學檢查結果、以及整體健康狀況來決定,不能只憑時間長短就下定論喔。

Q2:如果中風後肢體不便,手術時要怎麼辦呢?

哎呀,這確實是個很實際的問題!中風患者常有偏癱、肢體僵硬或不自主動作等問題,要他們在手術台上長時間保持不動,確實不容易。別擔心,我們的醫療團隊都會有相對應的應變策略喔:

首先,在術前評估時,麻醉科醫師就會詳細了解患者的肢體功能和活動度。如果患者的偏癱程度較輕,能夠透過輔具或簡單的協助保持姿勢,局部麻醉下我們會盡量讓他們舒服地平躺,並利用抱枕、固定帶等輔助設備來穩定他們的身體,確保手術過程中的舒適和安全。有時候,護理師也會在旁輕聲引導,安撫患者情緒。

但如果患者的肢體控制能力較差,或者有嚴重的認知障礙,無法配合保持靜止,那麼麻醉醫師很可能會建議採用「全身麻醉」。這樣患者在手術全程會完全睡著,不會感到不適,身體也能完全放鬆不動,大大降低了術中因晃動而導致意外的風險。不過,全身麻醉的風險相對較高,所以這必須由麻醉醫師綜合評估患者的心肺功能和其他身體狀況後才能決定。總之呢,專業的醫護團隊會根據每位患者的狀況,選擇最適合且最安全的麻醉方式與體位固定策略,盡力讓手術過程圓滿順利。

Q3:術後會不會增加中風再發的風險?

這絕對是許多家屬最最關心的問題之一!的確,任何手術,包括看似微創的白內障手術,都可能對中風患者造成一定程度的生理壓力,從而潛在地增加中風再發的風險。這種風險主要來自幾個方面:

一是手術本身帶來的「應激反應」。手術過程可能引起血壓波動、心跳加速等生理反應,對於血管脆弱的中風患者來說,這些變化都可能誘發新的血管事件。

二是「麻醉的影響」。無論是局部麻醉還是全身麻醉,都可能影響全身的血液循環和凝血功能,尤其全身麻醉對心血管系統的影響會更大一些。麻醉藥物也可能間接影響腦部血流。

三是「術前抗凝血劑的調整」。為了避免手術出血,許多長期服用抗凝血劑或抗血小板藥物的中風患者,在術前需要暫時停用或進行橋接治療。在停藥期間,中風再發的風險確實會短暫升高。這也是為什麼醫師在評估時會非常謹慎,必須權衡手術出血風險與中風再發風險,並制定精準的用藥調整計畫。

不過呢,大家也不用過度擔心啦!現代醫療在針對中風患者的手術管理上已經非常進步了。透過術前的全面評估(就像我們前面說的多專科會診),麻醉科醫師會選擇最安全的麻醉方式,並在術中嚴密監測患者的生命徵象,盡力維持血壓和心跳的穩定。術後也會密切觀察,並在醫師指示下儘早恢復原本的藥物治療。這些環節的精準把控,都是為了將中風再發的風險降到最低喔!

Q4:中風患者白內障手術的成功率高嗎?

撇開中風因素,白內障手術在現代醫學中已經是非常成熟且成功率極高的手術了,普遍成功率可以達到95%以上,甚至更高。對於中風患者來說,手術本身的技術層面成功率仍然很高,因為白內障手術主要是在眼睛局部進行,不太受全身性疾病的直接影響。

但是呢,我們在討論成功率時,不能只看「手術本身是否完成」,更要看「術後視力恢復是否達到預期」以及「是否出現嚴重併發症」。對於中風患者來說,影響術後效果和併發症率的因素確實會比一般人多一些。

例如,如果患者在術中因焦躁或肢體不自主活動導致配合度不佳,可能會增加手術的難度或延長手術時間。術後若因認知或肢體障礙導致無法良好遵循點藥和照護指令,則可能增加感染或發炎的風險,進而影響視力恢復。此外,全身性併發症(如中風再發、心臟問題)的風險也確實存在,雖然機率不高,但一旦發生就會嚴重影響整體復原。

總之,我們可以說白內障手術在中風患者身上技術上仍是高成功率的,但要達到最佳的「整體療效」和最低的「併發症風險」,就非常仰賴嚴謹的術前評估、細緻的術中監測,以及周全的術後照護了。換句話說,成功與否的關鍵,更多的是在於「如何安全地完成」和「如何避免術後併發症」,而不是手術技術本身喔!

Q5:家屬在決策和照護中扮演什麼角色?

哎呀,這可真是個超級重要的問題!在面對中風患者的白內障手術時,家屬或主要照護者的角色,真的可以說是「關鍵中的關鍵」、「不可或缺」喔!他們的參與,對整個治療過程的順利與否,有著舉足輕重的影響力。

首先,在決策階段,家屬是醫師團隊獲取患者詳細病史、日常狀況最主要且最可靠的來源。你們最了解患者中風後的具體後遺症、平時的用藥習慣、生活自理能力、認知狀況,以及他們的個性和情緒反應。這些資訊對醫師進行全面評估、判斷手術風險和可行性,都提供了非常寶貴的參考依據。同時,家屬也是醫師進行風險告知和解釋治療方案時,主要的溝通對象。你們需要仔細聆聽,提出疑問,並協助患者理解和做出最終決定。

再來,在術前準備和術後照護階段,家屬更是扮演著「執行者」和「守護者」的角色。許多中風患者由於肢體或認知障礙,無法完全自理。這時候,家屬就需要承擔起許多責任,例如:

- 協助患者準時按量服用所有藥物,特別是術前藥物調整的依從性。

- 幫助患者在術後正確點用眼藥水,確保不遺漏、不污染。

- 監督患者遵守術後醫囑,例如避免揉眼睛、限制某些活動或姿勢。

- 提供安全的居家環境,預防跌倒,確保患者的安全。

- 觀察患者術後眼睛的變化(如紅腫、疼痛加劇、視力下降)及全身狀況(如是否再次出現中風症狀),並及時回報給醫護人員。

- 給予患者情緒上的支持和鼓勵,幫助他們度過手術和恢復期的不適。

可以這麼說,家屬不僅是患者的「眼睛」,更是他們的「手腳」和「心靈支柱」。醫師團隊負責專業的治療,而家屬則負責提供最貼心、最細緻的日常照護和情感支持。只有醫護團隊與家屬緊密合作,才能共同為中風患者創造最好的白內障手術成果,並最大程度地提升他們的生活品質喔!

結語

從前面的討論,我們可以很清楚地看到,中風患者想要接受白內障手術,通常是可行的,但這絕對不是一個輕率的決定喔! 它需要醫療團隊、患者本人,以及家屬三方緊密合作,進行非常周全的評估、精準的計畫,以及無微不至的術後照護。

白內障手術可以大幅改善視力,對許多中風患者來說,清晰的視力能顯著提升他們的生活品質,讓他們更能獨立地進行日常活動,降低跌倒風險,甚至對中風後的復健和心理狀態都有莫大的幫助。所以,這個「挑戰」其實是非常值得努力和嘗試的!

總之呢,如果您或您的家人正面臨「中風後是否能開白內障」的疑問,請不要猶豫,趕快諮詢您的主治眼科醫師。他們會統籌安排多專科會診,為您提供最專業、最個人化的評估和建議。透過醫學的進步與專業團隊的努力,相信一定能為您找到最安全、最適合的解決方案喔!