一貫幾文 唐朝深入探討唐代貨幣「一貫」的真實價值與物價水平

唐朝,一個輝煌璀璨、經濟繁榮的盛世,其貨幣體系對於理解當時的社會經濟狀況至關重要。許多人在研究唐朝歷史時,都會遇到一個核心問題:「一貫」在唐代究竟等於多少「文」?以及「一貫」的實際購買力如何?

最直接的答案是:在官方標準下,唐朝的一貫等於一千文。然而,這僅是表面上的數字。在實際運作中,由於各種經濟與社會因素的影響,「一貫」的實際價值和流通方式遠比字面上的定義來得複雜。本文將深入探討唐代「一貫」的定義、歷史演變、實際價值與當時的物價水平,為您揭開唐代貨幣的真實面貌。

Table of Contents

唐代貨幣體系概覽:從「開元通寶」談起

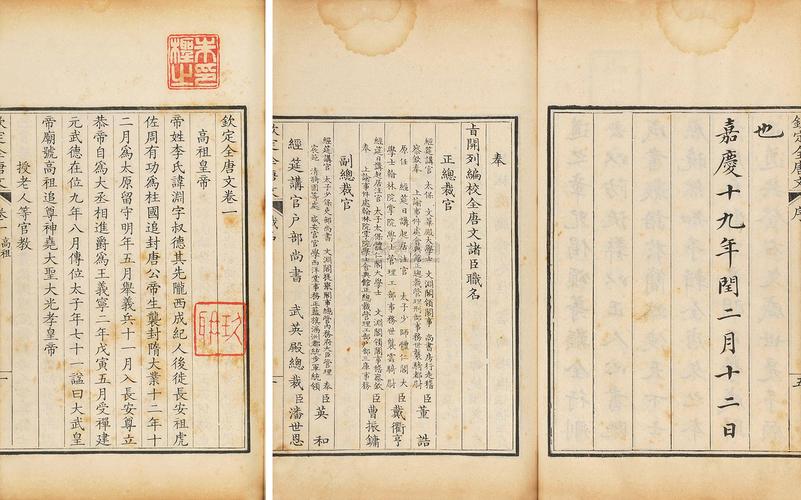

唐朝的貨幣制度以銅錢為主,其中最具代表性、也是流通時間最長的便是「開元通寶」。這種銅錢自唐高祖武德四年(西元621年)開始鑄造,規格統一,質量穩定,在相當長的一段時間內成為中國乃至東亞地區的主要流通貨幣。

唐朝主要的流通貨幣單位

- 文(錢):是唐代銅錢的基本計量單位,通常指一枚銅錢。一枚「開元通寶」即為一文錢。

- 貫(緡):是銅錢的捆綁單位。由於銅錢體積小、數量多,為了方便大宗交易和攜帶,人們會用繩索將一定數量的銅錢穿起來,稱為「貫」或「緡」。

在理論上,唐朝政府規定每一「貫」應包含一千枚銅錢,也就是一千文。這項規定旨在規範市場交易,確保貨幣的統一性和公平性。然而,正是這個「一千文」的標準,在實際應用中產生了諸多變數。

「一貫」的標準定義:理論與實際的落差

理論上的千文標準

從唐朝政府的法令來看,「一貫」無疑被定義為「一千文」。這在當時的文獻、帳簿和官方交易中都有明確的記載。這種標準化有利於稅收徵收、官員俸祿發放以及大規模的商業交易。

例如:

- 官府發放俸祿時,通常會以「貫」為單位,理論上就代表一千枚錢。

- 國家徵收賦稅時,雖然也會使用實物(如糧食、布帛),但折算成貨幣時,也會按照「千文一貫」的原則進行。

「虛貫」現象的出現與原因

儘管官方規定一貫為一千文,但在實際民間交易中,卻普遍存在著「虛貫」的現象,即一貫錢的實際數量可能不足一千文,通常為九百六十文,甚至更少。

這種「虛貫」的出現並非單一原因造成,而是多種因素綜合作用的結果:

- 鑄錢品質與磨損: 銅錢在長期流通中會因磨損而減輕重量,甚至破損。為了方便,商家在收取錢款時會將磨損嚴重的錢幣剔除,或是在捆綁時有意減少數量以彌補損耗。

- 私鑄錢的衝擊: 唐代後期,由於政府管制不力,民間私鑄錢幣的現象日益嚴重。這些私鑄錢往往質量低劣,重量不足,導致市場上劣幣驅逐良幣,使得一貫錢的實際價值下降。

- 交易習慣與便利性: 在繁忙的市集交易中,數錢是一項耗時的工作。為了加快交易速度,人們逐漸形成了一種默認的習慣,即在捆綁銅錢時,將實際數量略少於一千文,例如捆綁九百六十文就視作一貫。這可能是源於算盤計算的方便(例如,960是120的8倍,易於除數)或長期以來的市場慣例。

- 運費與耗損: 大量銅錢的運輸成本高昂,且在運輸過程中會有損耗。因此,商人從外地運入大量銅錢時,可能會以略低的實際數量作為一貫,以抵消運費和損耗。

這種「虛貫」的現象在唐代中後期尤為明顯,嚴重影響了貨幣的信用與流通效率。政府雖然多次頒布法令禁止虛貫,但由於積習難改和執法不力,始終未能徹底根除。這也反映出唐代經濟體系在繁榮背後所面臨的潛在問題。

影響唐代貨幣實際購買力的多重因素

「一貫幾文」只是名義上的問題,更重要的其實是「一貫錢」能買到多少東西。貨幣的實際購買力會受到多種因素的影響,這些因素在唐朝也不例外。

1. 物價波動

唐代不同時期,物價水平存在顯著差異。盛唐時期(開元、天寶年間)經濟繁榮,物價相對穩定,甚至有「斗米三錢」的記載(即一斗米只需三文錢,這是一個極低的價格,可能僅限於豐年或特定地區)。而在安史之亂後,由於戰亂破壞、生產力下降,物價普遍上漲,貨幣購買力也隨之下降。

2. 政治與社會穩定度

政局穩定是經濟發展的基石。在國家統一、社會安定的時期,商業活動頻繁,商品供應充足,物價相對平穩。一旦發生動亂、戰爭或自然災害,生產受阻,物資匱乏,物價就會飛漲,導致貨幣貶值。

3. 貨幣鑄造與供應

政府鑄造銅錢的數量、質量以及民間私鑄錢的氾濫,都會影響貨幣的總量和質量。當貨幣供應過多或私鑄劣幣充斥市場時,就會引發通貨膨脹,導致物價上漲,貨幣購買力下降。

4. 貿易與經濟活動

商業的繁榮程度、漕運的順暢與否、邊境貿易的發展等,都會影響商品的流通和供給。當商品流通順暢、供給充足時,物價自然趨於穩定或下降,反之則上漲。

唐代物價實例:一貫錢能買到什麼?

要具體理解「一貫」的價值,最好的方式是透過唐代的物價資料來感受。然而,由於歷史資料的局限性,我們很難給出一個精確的換算比率,只能根據零星的史料進行估算。

以生活必需品為例

史料中關於唐代物價的記載較為零散,且不同時期、不同地區差異巨大。以下提供一些大致的參考:

-

糧食(米、麥):

- 盛唐時期(開元、天寶年間),是唐朝經濟最繁榮的時期,糧食價格相對低廉。有史料記載「斗米三錢」(一斗米僅需三文錢),雖然這可能是極端豐年的特例,但也反映了當時物產豐富的一面。如果以這個極端值計算,一貫錢(1000文)能買到約333斗米。

- 更為普遍的價格可能在數十文一斗米。例如,如果一斗米價值50文,那麼一貫錢(1000文)可以買到20斗米。一斗約合現在的6-7公斤,那麼20斗就是120-140公斤的米。這在當時足以供一個小家庭維持數月的溫飽。

-

絲帛(絹):

- 絲帛在唐代不僅是重要的紡織品,也常被用作大額交易的貨幣。一匹絹的價格因質量和時期不同而異,通常在數百文到數千文不等。例如,有記載一匹絹約值300-600文。

- 如果一匹絹價值500文,那麼一貫錢可以買到2匹絹。這在當時已是一筆不小的財富。

-

勞務報酬:

- 普通勞工一天的工資約在10-30文之間。

- 若以20文一天計算,一貫錢(1000文)大約是一個普通勞工50天的工作收入。

-

馬匹、奴婢等高價值商品:

- 一匹良馬的價格可能高達數十貫甚至數百貫。

- 一個奴婢的價格也可能在數貫到數十貫之間。

如何估算現代價值?

將古代貨幣換算成現代價值是一個極其複雜且不精確的過程,因為兩者的經濟體系、生產力水平、物價結構都存在巨大差異。一般而言,學術界通常會以購買力平價法(即比較購買相同數量生活必需品的成本)來進行粗略估算。

如果我們以「一貫錢可以購買20斗米(約120-140公斤)」這個數據來粗略估算:假設現在1公斤米約為台幣40元,那麼120公斤米就是4800元。這意味著在某些時期,一貫錢的購買力可能約等於新台幣數千元至上萬元不等。

然而,這只是一個非常粗略的估算,因為唐代的物價波動劇烈,且商品種類與現代社會大相徑庭。我們更應關注的是當時貨幣在社會經濟中的實際作用和其所能換取的實物價值。

唐代貨幣的日常應用與換算

日常交易

在唐代的日常生活中,小額交易如購買柴米油鹽,通常以「文」為單位。而中等交易,如購買布料、工具等,則可能以「十文」、「百文」或「緡(貫)」為單位。由於虛貫的存在,買賣雙方在實際交易時可能會自行協商或按照當地約定俗成的規矩來進行。這也使得市場交易在某種程度上增加了複雜性。

大額支付與儲蓄

對於大額支付,例如土地買賣、房屋租賃、繳納高額稅賦或官員俸祿,除了使用銅錢,唐代也普遍使用絲帛(如絹)作為大額貨幣的替代品。絲帛不僅價值穩定,便於攜帶和儲存,還具有實用價值。有時,甚至會出現「錢帛兼行」的現象,即貨幣和實物(如絲帛)同時在市場上充當支付手段。

這也提醒我們,唐代的貨幣體系並非單一的純金屬貨幣,而是一個包含銅錢、絲帛乃至特定情況下的金銀的多層次系統。

結語:理解唐代「一貫」的複雜性

總體而言,唐朝的「一貫」在官方定義上確實是一千文。但由於歷史的發展、經濟的變遷以及社會習慣的影響,實際流通中的「一貫」往往是不足額的「虛貫」,通常為九百六十文。這種理論與實際的落差,以及物價的波動,共同構成了唐代貨幣體系的複雜性。

深入理解「一貫幾文」不僅是數字上的轉換,更是對唐代經濟、社會生活以及政府治理能力的一種探究。它讓我們看到,即使在一個看似統一的貨幣制度下,市場的自發行為和歷史的偶然因素,也會對貨幣的實際價值產生深遠的影響。

常見問題解答 (FAQ)

以下是一些關於唐代「一貫」貨幣的常見問題:

Q1: 唐朝一貫錢的官方定義是多少文?

A1: 唐朝政府官方規定的一貫錢等於一千文。這是法律上和理論上的標準。

Q2: 為何唐朝會出現「虛貫」的現象?

A2: 「虛貫」現象的出現有多重原因,包括銅錢在流通中的磨損、民間私鑄劣質錢幣的氾濫、為了交易便利而形成的不足額捆綁習慣,以及運費和損耗等因素。

Q3: 如何判斷唐代一貫錢的實際購買力?

A3: 判斷唐代一貫錢的實際購買力,需要參考當時的物價資料,特別是基本生活必需品如糧食、絲帛的價格。然而,由於物價在不同時期、不同地區差異巨大,且缺乏完整數據,只能進行粗略估計,無法精確換算為現代幣值。

Q4: 唐朝除了銅錢還有其他貨幣形式嗎?

A4: 是的,唐朝除了銅錢(如開元通寶)作為主要貨幣外,絲帛(特別是絹)也普遍用作大額交易和儲蓄的替代貨幣。金銀在唐代也有流通,但主要作為貴金屬儲藏或特殊大額交易使用,不作為日常支付手段。

Q5: 唐代的一貫錢換算到現代大約值多少?

A5: 將古代貨幣精確換算到現代幣值極為困難,因為兩者經濟結構和生活方式差異巨大。但若以購買力粗略估算,在某些物價較低的盛唐時期,一貫錢的購買力可能相當於現代新台幣數千元到一萬多元不等。這僅為估計值,不具備精確的學術意義。