一般血液常規檢查:解鎖身體健康密碼,從數據看見你的隱形警訊與深層意涵

欸,你是不是也有過這樣的經驗?每次健康檢查報告下來,翻到「一般血液常規檢查」那一頁,密密麻麻的數字、縮寫,什麼紅血球、白血球、血小板,還有那一大串MCV、MCH、MCHC… 吼,光看就頭暈,根本有看沒有懂,最後只能把報告丟在一邊,等著聽醫師那句:「嗯,大致上都沒什麼問題喔!」然後就安心了。但你真的知道這些數字代表什麼嗎?它們可是你身體內部最真實的「健康密碼」捏!

說到「一般血液常規檢查」(Complete Blood Count,簡稱CBC),它可不是隨隨便便的一個檢查項目喔!它就像是我們身體健康狀況的「入門級導航系統」,透過分析血液中紅血球、白血球、血小板這三大主要細胞的數量、形態和比例,就能在第一時間幫我們揪出許多潛在的健康問題。從最常見的貧血、感染、發炎,到一些更深層、更複雜的血液疾病,甚至某些癌症的初步線索,都可能從這份看似簡單的報告中找到蛛絲馬跡。可以說,這是最基礎卻也最重要的健康篩檢工具之一。

Table of Contents

為什麼「一般血液常規檢查」是健康檢查的基石?

你或許會問,為什麼坊間那麼多高科技、高價位的檢查項目,醫師們還是會把「一般血液常規檢查」擺在最前面,甚至每次回診都可能要求抽血檢驗呢?原因很簡單,但卻極其關鍵。

我們的血液,就像一條流經全身的生命河流,它承載著氧氣、養分,也運送著免疫細胞去對抗病原體,同時還負責止血凝血。當身體內部出現任何風吹草動,無論是感冒發燒、器官發炎、營養不良,還是更嚴重的慢性疾病,血液的組成都會率先受到影響,並忠實地反映出來。所以說,這份檢查提供的不只是一堆數字,更像是身體內部環境的一張「即時快照」。它能幫助醫師在第一時間掌握你的整體生理狀態,快速評估是否有異常,並引導後續更精準的檢查或診斷方向。這就好像偵探在破案前,會先仔細觀察案發現場,而CBC就是我們身體的「案發現場報告」,能提供許多重要的初期線索!

深入解析一般血液常規檢查:數據背後的健康故事

要真正讀懂這份「健康密碼」,我們得把眼睛放亮,跟著我一起,來瞧瞧這份報告裡每一項的意義,好不好?

紅血球系統:生命能量的載體

紅血球是血液中數量最多的細胞,它的主要任務是攜帶氧氣,從肺部運送到身體各個組織器官,再把二氧化碳帶回肺部排出。所以,紅血球系統的指標,直接關係到我們的「供氧能力」和「精神活力」喔!

- 紅血球計數 (Red Blood Cell Count, RBC):

這是直接計算每單位血液中紅血球的數量。如果你的RBC偏低,可能代表你有貧血的狀況;但如果偏高,則可能指向紅血球增多症,這有時候是因為身體長期缺氧(例如住在高海拔地區),或是骨髓造血異常引起的,值得注意。 - 血紅素 (Hemoglobin, Hb):

血紅素是紅血球裡最主要的蛋白質,它負責結合氧氣。血紅素的數值是診斷貧血最直接、最重要的指標!當血紅素低於正常值,就表示你的血液攜氧能力不足,這就是貧血了。貧血的原因非常多,例如缺鐵、缺乏維生素B12或葉酸,或是慢性出血、慢性疾病等等。這也是為什麼貧血的人常常會感到頭暈、心悸、臉色蒼白、容易疲倦,因為身體細胞都「吸不到飽足的氧氣」呀! - 血球容積比 (Hematocrit, Hct):

Hct指的是紅血球在血液中所佔的體積百分比。它跟RBC和Hb一樣,都是評估貧血的重要指標。Hct低表示貧血;Hct高則可能代表血液濃縮,例如身體脫水時,這個數值就會相對偏高,需要多補充水分喔! - 平均紅血球體積 (Mean Corpuscular Volume, MCV):

這個數值告訴我們紅血球的「平均大小」。MCV是區分貧血類型的重要線索。如果MCV偏低,表示紅血球體積偏小,常是「小球性貧血」,最常見的就是缺鐵性貧血。但如果MCV偏高,則表示紅血球體積偏大,可能是「大球性貧血」,通常與維生素B12或葉酸缺乏有關。醫師們就是靠著這個數據,來判斷你屬於哪一種貧血,進而找出原因。 - 平均紅血球血色素 (Mean Corpuscular Hemoglobin, MCH) 與平均紅血球血色素濃度 (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration, MCHC):

這兩個指標是評估紅血球內部血紅素含量及濃度的。MCH代表每個紅血球平均含有多少血紅素;MCHC則代表紅血球內部血紅素的濃度。它們同樣能輔助判斷貧血的類型。例如,缺鐵性貧血通常會伴隨MCH和MCHC的偏低,因為紅血球不僅小,裡頭的血紅素也少,顏色就顯得比較淡,我們稱之為「低色素性貧血」。 - 紅血球分佈寬度 (Red Cell Distribution Width, RDW):

RDW反映的是紅血球體積大小的「均勻度」。如果你的紅血球大小差異很大(也就是參差不齊),RDW就會偏高。RDW在早期貧血或混合性貧血的判斷上,有著獨特的價值。例如,缺鐵性貧血初期,雖然MCV還沒明顯下降,但RDW可能就已經升高了。

白血球系統:身體的「免疫大軍」

白血球是我們身體的「免疫衛士」,負責對抗各種外來的病原體,像是細菌、病毒,還有清除體內異常細胞。白血球的數值異常,往往暗示著身體正在經歷感染或炎症反應,甚至更嚴重的免疫系統疾病。

- 白血球總數 (White Blood Cell Count, WBC):

這是所有白血球的總和。如果WBC總數偏高,最常見的原因就是身體有細菌感染或發炎反應,這表示你的免疫系統正在努力工作喔!但也可能是組織損傷、壓力過大,甚至某些白血病或骨髓增生性疾病的警訊。相反地,如果WBC總數偏低,就表示你的免疫力可能下降了,這可能是病毒感染、藥物副作用、自體免疫疾病,或骨髓造血功能受損引起的,會讓你更容易生病。 - 白血球分類計數 (WBC Differential Count):

白血球家族可不是只有一種喔!它下面還分了五種主要的「特種部隊」,各有各的專長。醫師們會特別去看這五種細胞的比例,因為不同的比例變化,能揭示不同的健康狀況,超酷的吧!- 嗜中性球 (Neutrophils):

它們是白血球裡數量最多的,也是對抗細菌感染的「先鋒部隊」。當你感冒發燒,通常就是嗜中性球衝到前線去打仗了,所以細菌感染或急性發炎時,嗜中性球比例通常會升高。 - 淋巴球 (Lymphocytes):

淋巴球主要負責對抗病毒感染、慢性感染,還有參與免疫反應。所以病毒感染時,例如流感,淋巴球比例可能會升高。它也跟某些淋巴癌有關,所以如果持續異常,醫師會特別注意。 - 單核球 (Monocytes):

這些是「清道夫」部隊,負責吞噬病原體和細胞碎片。慢性感染(像是結核病)、自體免疫疾病或某些惡性腫瘤時,單核球數量可能會增加。 - 嗜酸性球 (Eosinophils):

聽到「酸」這個字,你大概就能聯想到它跟什麼有關了!沒錯,嗜酸性球主要參與過敏反應和寄生蟲感染的防禦。所以,如果你有過敏性鼻炎、氣喘,或是體內有寄生蟲,這個數值就可能會偏高。 - 嗜鹼性球 (Basophils):

數量最少的白血球,通常與慢性過敏反應、發炎或某些血液疾病有關。雖然它變化不明顯,但異常升高也提示醫師做進一步評估。

- 嗜中性球 (Neutrophils):

血小板系統:凝血與止血的守護者

血小板是血液中的最小細胞,但卻是我們避免失血過多的重要防線。當血管受損時,血小板會迅速聚集形成血栓,啟動凝血反應來止血,避免大量出血。

- 血小板計數 (Platelet Count, PLT):

這是計算每單位血液中血小板的數量。如果血小板數量偏低,你的凝血功能就會受影響,容易出現瘀青、流鼻血、牙齦出血等出血傾向,嚴重時甚至可能導致內出血,這可能是骨髓造血功能問題、藥物副作用或某些自體免疫疾病引起的。但如果血小板數量偏高,則可能會增加血栓形成的風險,這在某些慢性炎症、癌症或骨髓增生性疾病中會看到。 - 平均血小板體積 (Mean Platelet Volume, MPV):

MPV反映的是血小板的「平均大小」。MPV偏高可能表示骨髓正在大量製造新的血小板,例如在血小板破壞較快的情況下(身體需要快速補足),MPV就可能上升。反之,如果MPV偏低,則可能表示血小板生成不足或有其他異常。

一張表掌握核心數據:常見一般血液常規檢查項目與意義

為了讓大家看得更清楚,我特別整理了這張表格,把常見的「一般血液常規檢查」項目和它們的意義簡化呈現給大家。不過請注意,這只是通俗的參考喔!

請注意: 以下數值僅為參考,各檢驗所的正常參考區間可能略有不同,實際判讀請以您的檢驗報告為準,並諮詢專業醫師。

| 項目 | 簡稱 | 正常參考範圍 (一般成人) | 偏高可能意義 | 偏低可能意義 |

|---|---|---|---|---|

| 紅血球計數 | RBC | 男: 4.5-6.0 x 10^6/uL 女: 4.0-5.5 x 10^6/uL |

脫水、紅血球增多症 | 貧血、出血、骨髓抑制 |

| 血紅素 | Hb | 男: 13.0-17.0 g/dL 女: 11.5-15.5 g/dL |

脫水、紅血球增多症 | 貧血 (缺鐵、地中海貧血等) |

| 血球容積比 | Hct | 男: 39-50% 女: 35-47% |

脫水、紅血球增多症 | 貧血、出血 |

| 平均紅血球體積 | MCV | 80-100 fL | 巨紅血球貧血 (B12/葉酸缺乏) | 小球性貧血 (缺鐵、地中海貧血) |

| 平均紅血球血色素 | MCH | 27-33 pg | 巨紅血球貧血 | 低色素性貧血 (缺鐵) |

| 平均紅血球血色素濃度 | MCHC | 31-36 g/dL | 遺傳性球形紅血球症 | 低色素性貧血 (缺鐵) |

| 紅血球分佈寬度 | RDW | 11.5-14.5 % | 早期貧血、混合性貧血、地中海貧血 | 較少臨床意義 |

| 白血球總數 | WBC | 4.0-10.0 x 10^3/uL | 感染、發炎、白血病、壓力 | 病毒感染、藥物、骨髓抑制、自體免疫 |

| 嗜中性球 | Neutrophils | 40-75% | 細菌感染、急性炎症 | 病毒感染、藥物、骨髓抑制 |

| 淋巴球 | Lymphocytes | 20-45% | 病毒感染、慢性炎症、淋巴癌 | 免疫缺陷、類固醇、化療 |

| 單核球 | Monocytes | 2-10% | 慢性感染 (結核)、自體免疫、惡性腫瘤 | 骨髓抑制 |

| 嗜酸性球 | Eosinophils | 0-6% | 過敏反應、寄生蟲感染、氣喘 | 急性感染、類固醇治療 |

| 嗜鹼性球 | Basophils | 0-2% | 慢性過敏、炎症、骨髓增生性疾病 | 急性過敏反應 |

| 血小板計數 | PLT | 150-400 x 10^3/uL | 炎症、感染、缺鐵、癌症、骨髓增生 | 出血、肝病、骨髓抑制、自體免疫 |

| 平均血小板體積 | MPV | 7.0-11.0 fL | 血小板破壞、骨髓代償 | 骨髓生成異常、再生不良性貧血 |

抽血前,這些準備你做對了嗎?

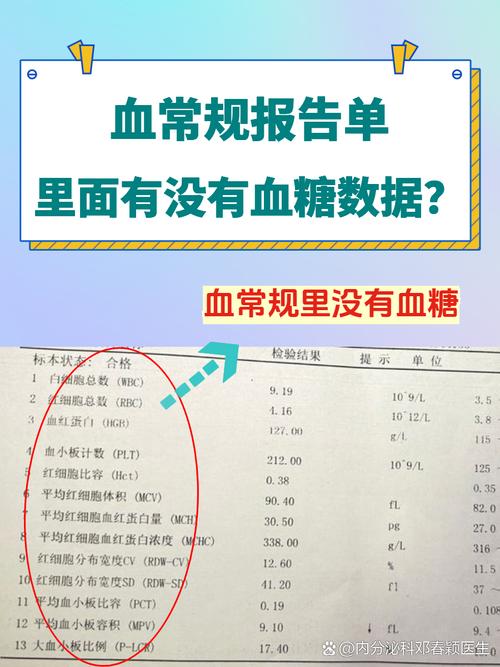

「醫師,我抽血前要空腹嗎?」這大概是大家最常問的問題了,對不對?針對一般血液常規檢查,其實大部分情況下是「不需要空腹」的喔!飲食通常不會顯著影響紅血球、白血球或血小板的數量與形態。但是呢,如果你同時還有其他需要空腹的檢查,例如血糖、血脂肪,那當然還是乖乖空腹比較好啦!

除了空腹與否,這裡還有幾點小建議,能讓你的抽血過程更順利,報告更準確:

- 告知藥物史: 如果你有在服用任何藥物,特別是抗生素、類固醇、化療藥物或影響免疫系統的藥物,一定要在抽血前告知醫師。某些藥物可能會影響血液細胞的數量,導致報告失真喔。

- 避免劇烈運動: 抽血前避免進行劇烈運動,因為運動可能會暫時升高白血球計數。

- 保持放鬆: 緊張或壓力有時也會輕微影響白血球數量。放鬆心情,抽血其實沒有想像中那麼可怕啦!

- 足夠水分: 保持適當的水分攝取,有助於讓血管更清晰,抽血過程會更順利,避免血液濃縮影響Hct等數值。

誰特別需要一般血液常規檢查?

雖然這是一項基礎檢查,適用於所有人,但有些人會特別需要它,或者需要更頻繁的檢查:

- 定期健康檢查者: 無論年齡大小,定期健檢都是好習慣。CBC是每次健檢的標配,能幫助你追蹤身體的基礎狀態,提早發現問題。

- 身體出現不適症狀者: 如果你長期感到疲倦、頭暈、臉色蒼白、容易喘、不明原因的發燒、反覆感染、身體容易瘀青或出血不止,這些都可能是血液異常的警訊,應該立刻安排CBC檢查。

- 特定疾病監測者: 某些慢性疾病,例如腎臟病、肝病、自體免疫疾病,或是正在接受化療、服用特定藥物(如抗生素、免疫抑制劑),醫師會定期要求抽血監測,以評估疾病進展或藥物副作用。

- 孕婦: 懷孕期間,孕婦的血容量會增加,容易出現生理性貧血,所以定期監測血紅素非常重要。

- 術前評估: 在進行任何手術前,醫師都會要求進行CBC檢查,以評估病患的貧血情況、凝血功能及有無感染,確保手術安全。

報告異常就代表生病了?專業醫師的深度解讀與建議

我常常看到病患拿到報告,只要數字旁邊有個「H」或「L」,就開始眉頭深鎖、擔心得不得了。這裡我必須跟大家說,數據的異常,不見得就等於「生病」喔!它更像是身體給我們的一個「提醒」或「線索」,需要專業的醫師來抽絲剝繭。

醫師在判讀報告時,絕對不會只看單一數字。他們會綜合考量以下幾點:

- 您的臨床症狀: 報告上的數字必須與您的實際身體感受結合。例如,MCV低但你沒有任何症狀,和MCV低且你長期疲倦、臉色蒼白,這兩者的意義是截然不同的。

- 其他檢驗數據: CBC報告往往只是健康檢查的一部分。醫師會結合肝腎功能、血糖、血脂、發炎指數等其他血液或影像學檢查結果,進行全面的評估。有時候一個數值異常,可能只是另一個潛在問題的次要表現。

- 您的個人特質與歷史: 年齡、性別、種族、生活習慣、用藥史、家族病史,甚至近期是否有感冒、壓力等,都會影響血液報告的數值。例如,兒童和孕婦的正常參考範圍就與成人不同;有些女性在生理期期間血紅素會略低。

- 異常的程度與趨勢: 輕微的數值波動可能不具臨床意義,但如果異常程度很高,或是數值在短時間內出現明顯的變化趨勢,這就值得警惕了。

所以,當你拿到一份有紅字或藍字的CBC報告時,千萬不要自己嚇自己,更不要自行上網搜尋「紅字代表癌症」這類的聳動標題。最正確的做法,就是帶著你的報告,找專業醫師詳盡地解說。醫師會根據所有的資訊,判斷是否需要進一步的檢查(例如鐵蛋白、葉酸、維生素B12檢測,或骨髓檢查等),或是建議你調整生活習慣,甚至只是觀察追蹤即可。這份報告,是開啟醫病溝通的重要鑰匙,而不是宣判健康的判決書喔!

你的身體,藏著多少你不知道的秘密?我的觀察與心得

身為一個在臨床上不斷接觸各類病患的觀察者,我對「一般血液常規檢查」這項工具,有著非常深的敬意。它就像一面小小的鏡子,映照出我們身體最深層、最日常的運作狀態。多少次,病患因為輕微的倦怠感前來求診,看似沒什麼大礙,結果一份CBC報告就揭示了長期慢性的缺鐵性貧血;又或是家長帶著孩子來看診,只是抱怨孩子容易生病,卻在白血球分類中看到了某些不尋常的細胞變化,成為進一步診斷白血病的重要線索。

這真的讓我深深體會到,我們的身體遠比我們想像的要複雜、要智慧。它會不斷地透過各種方式,向我們發出「求救訊號」或是「狀態報告」。而血液檢查,就是其中最直接、最科學的溝通方式之一。它不需要你懂得艱深的醫學術語,只需要你願意去理解這些數字背後的意義,並且信任專業醫師的判讀。

我個人認為,定期做一般血液常規檢查,不只是一種預防醫學的實踐,更是一種對自己身體的「負責任」態度。它讓我們有機會更早地發現問題,不至於等到症狀嚴重到影響生活品質時才驚覺。這份報告,其實是賦予我們掌控自己健康的「知識力量」。當你懂得這些數值,你就能更主動地參與到自己的健康管理中,與醫師進行更有效率的對話,甚至,會因此更懂得如何照顧自己,這不就大大提升了我們的生活品質嗎?所以說,別再讓那張報告躺在抽屜裡積灰塵了,好好地「閱讀」它,就像閱讀你自己的健康故事一樣!

常見問題大解析:解開你對一般血液常規檢查的疑惑

在門診中,關於一般血液常規檢查,大家總是有好多好多問題。我把幾個最常被問到的問題,在這裡為大家詳細地解答一下,希望能幫大家解惑喔!

一般血液常規檢查需要空腹嗎?

這個問題真的被問到爛掉了,哈哈!答案是:通常不需要空腹。

一般血液常規檢查主要檢測的是紅血球、白血球和血小板的數量與形態,這些細胞的生理狀態在短時間內並不會因為進食而有顯著變化。所以,即使你抽血前吃了一頓豐盛的早餐,基本上也不會影響CBC的判讀。

但是!為什麼還是常常聽到護理師或醫師提醒要空腹呢?那是因為健康檢查往往是「套餐式」的,除了CBC,可能還會包含血糖、血脂肪(膽固醇、三酸甘油酯)、肝功能等需要空腹才能準確測量的項目。如果這些項目都在你的檢查清單上,那麼為了確保所有數據的準確性,空腹8-12小時(通常是指不進食固體食物,可以喝水)就變得很有必要了。所以,下次記得問清楚你的檢查內容,如果只有單獨的CBC,就不用餓肚子啦!

報告中的「異常」代表什麼?是不是很嚴重?

當你看到報告上某些數值被標記為「高」(H)或「低」(L)時,心裡難免會咯噔一下,擔心是不是得了什麼大病。別緊張!

報告中的「異常」僅表示該數值超出了實驗室設定的「正常參考範圍」。 這並不直接等同於你生病了,更不代表情況一定很嚴重。影響血液數值的因素非常多,像是:

- 生理性波動: 我們的身體是動態的,白血球數量可能因壓力、運動、睡眠不足而輕微波動;女性在生理期可能出現輕微貧血。

- 輕微感染或發炎: 即使只是輕微的感冒或身體某處的小發炎,都可能引起白血球的輕度升高。

- 藥物影響: 某些藥物,例如類固醇,會影響白血球數量。

- 採檢誤差: 雖然很少見,但採血或檢測過程中的一些細微誤差也可能導致數值偏離。

然而,異常數值也的確可能是疾病的早期徵兆。 例如,持續的血紅素偏低可能提示慢性出血或營養不良;白血球異常升高或降低,則可能需要進一步排查感染或血液系統疾病。總之,看到異常不要慌,但也不要完全忽視,因為它就是一個警訊,提醒你需要進一步的專業評估。醫師會根據你的症狀、病史和其他相關檢查結果,來判斷這些異常的臨床意義,並給出最合適的建議。

兒童與成人的一般血液常規檢查結果有差異嗎?

當然有!這個問題問得太好了!

兒童的血液數值與成人有顯著差異,而且在不同年齡階段,兒童的正常參考範圍也在不斷變化。 例如:

- 新生兒: 剛出生的嬰兒,其血紅素和紅血球數量通常比成人高,這是為了適應從胎內環境轉變到體外呼吸的生理需求。但出生幾個月後,這些數值會快速下降,甚至可能出現生理性貧血。

- 嬰幼兒: 嬰幼兒期的白血球總數通常比成人高,而且淋巴球的比例會相對較高,而嗜中性球的比例較低,這與其免疫系統仍在發展有關。隨著年齡增長,白血球分類的比例才會逐漸接近成人模式。

- 青少年: 青春期的孩子,由於生長發育迅速,對鐵質的需求量大,特別是女孩子進入青春期後,若飲食攝取不足,更容易出現缺鐵性貧血。

因此,在判讀兒童的CBC報告時,醫師會參考「兒童年齡特定的正常參考範圍」,而不是直接套用成人的標準。家長們拿到孩子的報告時,如果看到一些數值和自己不一樣,不必過度擔心,那是正常的生理現象。重要的是,要尋求小兒科醫師的專業判讀,他們對兒童血液生理的特殊性有深入了解。

我可以只看報告自己判讀嗎?

答案是:強烈不建議!

雖然我前面花了很多篇幅,努力地用白話文解釋了各項指標的意義,但這只是基礎知識的普及,絕對不能取代專業醫師的判讀。血液檢查是一門非常專業的學問,它複雜的地方在於:

- 數據間的相互關聯性: 血液中的各項指標並非孤立存在,它們之間有著錯綜複雜的相互影響。例如,MCV低可能提示缺鐵,但同時若RDW很高,則可能提示慢性失血或混合型貧血。單看一個數字很容易誤判。

- 動態變化: 血液數值是動態變化的,一次的異常可能只是短暫的,需要結合時間序列上的變化來判斷其趨勢和嚴重性。

- 個體差異: 每個人的身體狀況、基因、生活習慣都獨一無二,這會導致數值在不同人身上的臨床意義可能不同。

- 潛在的罕見情況: 有些血液疾病非常罕見,其表現可能不典型,需要醫師憑藉豐富的經驗和專業知識才能察覺。

- 臨床症狀的重要性: 最重要的是,血液數據必須與你的實際症狀、身體檢查結果相結合。你可能有些微的數據異常,但身體完全沒有不適;也可能數據幾乎正常,但你感覺非常不舒服。醫師會將兩者結合,給出全面的診斷。

所以,把判讀報告這項艱鉅的任務交給專業醫師吧!他們經過多年的學習和臨床實踐,擁有更全面的知識和更精準的判斷能力,能為你提供最準確的健康建議。

多久做一次一般血液常規檢查比較好?

這個問題沒有一個標準答案,因為它會因人而異,取決於你的年齡、健康狀況、有無慢性病、家族史以及醫師的建議。

- 一般健康成年人: 如果你沒有任何明顯的健康問題,通常建議每年進行一次常規健康檢查,其中就包含CBC。這有助於及早發現潛在問題,並建立個人化的健康基線。

- 有慢性疾病者: 如果你患有糖尿病、高血壓、腎臟病、肝病、自體免疫疾病等慢性病,或正在服用某些可能影響血液細胞的藥物,醫師可能會根據你的病情和治療需要,建議你更頻繁地進行檢查,例如每半年或每三個月一次,以便監測疾病進展和治療效果。

- 有特定症狀者: 如果你出現了如上文所述的任何可疑症狀,如長期疲倦、不明原因的發燒、容易出血或瘀青等,無論距離上次檢查多久,都應該立即就醫並進行血液檢查。

- 特殊人群: 孕婦在懷孕期間會定期進行CBC檢查。而對於正在接受化療或其他特殊治療的病人,由於治療可能對骨髓造血功能產生影響,可能需要每週甚至每天進行監測。

總之,最保險的做法是與你的家庭醫師討論,根據你的具體情況,制定一個個性化的健康檢查計畫。定期檢查是愛護自己、維持健康生活的重要一環,別忘了喔!