一國兩制多少年不變:深度解析「五十年不變」的香港實踐與變革

「欸,你知道嗎?最近我那個香港朋友小陳,有次聚會時突然跟我提起,他說香港的一國兩制不是說好五十年不變嗎?但怎麼感覺變化來得這麼快,跟當初說好的好像不太一樣了。」那天,小陳一臉困惑的表情,讓我深思這個許多台灣朋友也常問起的問題:「一國兩制到底多少年不變?這條承諾線,如今還清晰嗎?」

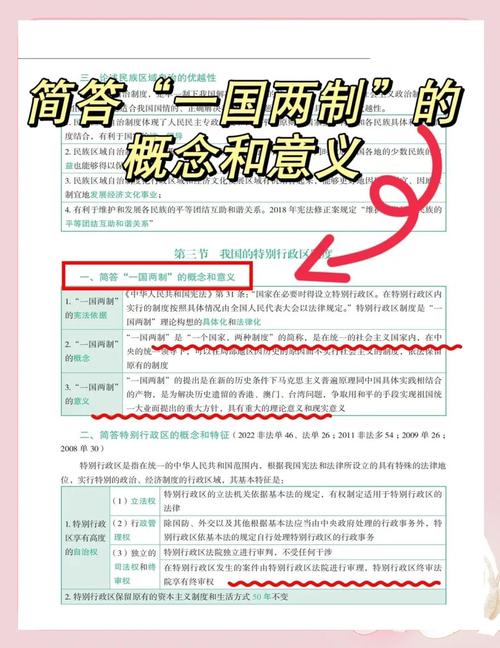

答案很明確:根據中英聯合聲明和《香港基本法》的條文,中華人民共和國對香港的基本方針政策,包括「一國兩制」、高度自治、保持原有生活方式和法律制度等,是「五十年不變」的,這段時期是從1997年香港主權移交算起,預計到2047年。然而,這僅僅是文字上的承諾。從實際層面來看,特別是近幾年,香港社會和政治生態的劇烈轉變,讓這份「不變」的承諾,在許多人心中產生了巨大的問號,甚至感到實質上已經有了深遠的變化。這並非單純的是非題,而是一個涉及歷史脈絡、政治解釋、社會實踐的複雜課題。

Table of Contents

「五十年不變」的歷史淵源與最初承諾

談到「一國兩制」和「五十年不變」,我們就不得不回到上個世紀八十年代。那時候,中國大陸和英國針對香港前途問題進行談判。這項獨特的構想,是由鄧小平先生親手提出的,旨在解決香港回歸中國後,其資本主義制度與大陸社會主義制度並存的問題。他的想法很簡單,卻又充滿了智慧:在「一個中國」的大前提下,允許香港保留原有的資本主義制度、生活方式、法律體系,而且這個「維持不變」的狀態,要延續五十年。為什麼是五十年呢?鄧小平曾經提過,五十年大概就是兩代人的時間,希望透過這段時間讓大陸的經濟發展起來,同時也給香港一個穩定的過渡期,讓「人心不變」。

這份承諾,最終白紙黑字地寫進了1984年簽署的《中英聯合聲明》中。隨後,在1990年頒布的《中華人民共和國香港特別行政區基本法》(簡稱《基本法》)中,更是將這些原則具體化、法律化。

《基本法》中的「不變」承諾細節

《基本法》作為香港的憲制性文件,詳細列出了「一國兩制」下的各種「不變」安排。你可以把它想像成一份詳盡的契約,列明了香港享有高度自治的權力範圍。

- 行政管理權: 除了外交和國防,香港享有獨立的行政管理權,包括財政、貨幣、關稅等。

- 立法權: 香港特別行政區擁有獨立的立法權,可以自行制定法律,但不得與《基本法》相牴觸。

- 獨立司法權和終審權: 這是香港法治的核心。香港可以擁有獨立的司法機構,並享有獨立的終審權,不需把案件送到中國最高人民法院審理。

- 原有法律制度: 普通法(Common Law)體系被保留,包括判例法、司法獨立原則等。

- 基本權利和自由: 這是香港居民最為重視的。言論、新聞、集會、遊行、示威、結社的自由,以及宗教信仰自由等,都在《基本法》中得到保障。

- 資本主義制度和生活方式: 香港的市場經濟、自由貿易、自由兌換貨幣、獨立財政等,以及市民的衣食住行、娛樂習慣等,都應維持不變。

這些條文,在香港回歸初期,確實給了香港社會極大的信心。當時,人們普遍認為,只要《基本法》不被修改,香港的核心價值就能得到保障。然而,現實的發展卻遠比條文來得複雜,也更具挑戰性。

「不變」中的「變」:香港實踐的挑戰與轉折

說真的,如果只是單純地解讀條文,那「五十年不變」似乎就只是個時間問題。但實際情況是,這幾十年來,尤其近十年,香港經歷了翻天覆地的變化,讓許多人對「不變」的承諾產生了巨大的疑慮。這不是空穴來風,而是實實在在發生在香港土地上的事情。

北京對「一國兩制」解釋權的強化

一個關鍵的轉折點,在於北京方面對「一國兩制」解釋權的逐步強化。最初,人們可能認為「兩制」的空間很大,香港的高度自治幾乎等同於獨立。但隨著時間推移,中國大陸開始強調「一國」是根本,並提出「中央對香港擁有全面管治權」的概念。這並非憑空而來,而是透過一系列白皮書和官方論述逐步建立起來的。

「全面管治權」的概念,對香港的高度自治產生了深遠的影響。它暗示著,香港的自治權並非固有,而是中央授權的,中央有權力對香港的自治事務進行監督和干預。這種詮釋方式,與許多香港市民最初對「一國兩制」的理解,產生了明顯的落差。

關鍵立法與制度變革的衝擊

要說最直接、最顯著的變化,莫過於近年來一些重大法律的頒布和選舉制度的改革。這些舉動,可以說是對《基本法》原有框架的重塑,對香港社會帶來了前所未有的衝擊。

《香港國安法》的實施

這大概是近年來對香港影響最大的一部法律了。2020年6月,中國大陸全國人大常委會通過並實施《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》(簡稱《香港國安法》)。這部法律針對「分裂國家」、「顛覆國家政權」、「恐怖活動」、「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」四類行為,規定了嚴厲的刑罰。

它的影響是多方面的:

- 言論自由的收緊: 許多人擔心,在國安法的框架下,以往被視為正常政治表達的言論,現在可能被解釋為「煽動」或「顛覆」。這導致媒體自我審查加劇,異議聲音逐漸消弭。

- 司法獨立的挑戰: 國安法規定部分案件可由指定法官審理,並允許特定情況下將案件移交中國大陸審理。雖然《基本法》保障香港的司法獨立,但這些條款無疑對其構成了壓力。

- 結社與集會自由: 過去香港引以為傲的自由集會和遊行權利,在國安法實施後,幾乎消失殆盡。大型示威活動不再出現,公民社會團體也面臨巨大壓力。

小陳當時就跟我說:「國安法一出來,感覺整個社會氛圍都變了。以前大家敢說敢做,現在真的要想想會不會『踩紅線』,連說話都要小心翼翼的。」這種普遍的恐懼感,其實就是對原有自由空間壓縮的最直觀體驗。

選舉制度的「完善」

另一個重大變化是香港的選舉制度改革。2021年,全國人大常委會通過了《完善香港特別行政區選舉制度的決定》,徹底改變了香港立法會和行政長官的產生辦法。

這次改革的主要特點是:

- 大幅縮減直選議席: 立法會直選議席比例大幅降低,功能組別和選舉委員會的影響力顯著提升。

- 「愛國者治港」原則: 新增了「候選人資格審查委員會」,確保只有被認為是「愛國者」的人才能參選。這意味著政治立場的篩選變得更為嚴格。

- 選舉委員會擴權: 選舉委員會的職能不僅是選出行政長官,還新增了選出部分立法會議員和提名立法會候選人的權力。

這些變化,客觀上削弱了香港民眾透過選舉表達意見、監督政府的能力,也改變了香港政治生態中不同力量的平衡。對此,許多觀察家認為,這實際上是北京加強對香港管治權的具體體現。

《基本法》第23條的立法

雖然《基本法》第23條早在1997年就規定香港應自行立法禁止叛國、分裂國家等行為,但由於其敏感性,一直未能成功立法。然而,在2025年初,香港特區政府終於推動並通過了《維護國家安全條例》(俗稱「23條本地立法」)。

這項立法進一步補充和強化了《香港國安法》的效力,涵蓋了更多範疇的國家安全罪行,包括「竊取國家秘密」、「境外干預」等。它的通過,意味著香港在國家安全領域的法律框架更加完善和嚴格,對公民社會、新聞媒體和外國組織在香港的活動帶來了新的限制和不確定性。許多人擔心,這將進一步壓縮香港的自由空間和國際社會的參與度。

社會氛圍與生活方式的潛移默化

除了法律和制度上的變化,香港的社會氛圍和某些生活方式也正在經歷潛移默化的改變。這可能不像立法那麼具體,但卻是許多在香港生活的人實實在在的感受。

- 言論空間的縮小: 電影審查、公共圖書館書籍下架、大學校園內政治表達受限等,都反映出言論自由邊界不斷收窄的現實。

- 移民潮: 許多香港居民,特別是年輕人和專業人士,選擇離開香港,移居其他國家。這反映了他們對香港未來信心的流失,也改變了香港的人口結構和社會活力。

- 媒體環境的變化: 多家獨立媒體停運,記者採訪自由受限,使得香港的媒體生態變得更加單一。

- 中港融合的加速: 無論是經濟上還是文化上,香港與中國大陸的融合都在加速。雖然這帶來了商業機會,但也引發了對香港獨特身份和文化的憂慮。

這些變化,讓「五十年不變」的承諾,在許多人看來已經「變味」。這不是說香港立刻變成了中國大陸的某個城市,而是其核心價值和制度基石正在經歷前所未有的考驗和重塑。

為何是「五十年不變」?2047之後何去何從?

這個「五十年」的期限,其實是當年鄧小平的一個精妙政治考量。他認為,五十年足以讓中國大陸完成初步的現代化,屆時香港的制度可能不再顯得那麼「格格不入」;同時,也給了香港人足夠的心理準備和適應期。這是一份對歷史發展的策略性判斷,而不是一個隨意設定的數字。

那麼,當初對於2047年之後的香港,有過明確的規劃嗎?說實話,當年並沒有太多的公開討論和明確的條文。普遍的理解是,如果「一國兩制」運行良好,香港的資本主義制度和生活方式對中國大陸的發展有利,那麼「五十年不變」很可能之後也會繼續。這是一種基於「慣性」和「效益」的推論。

然而,現在看來,這個問題已經變得非常複雜,甚至有點諷刺。因為在2047年到來之前,香港的「兩制」已經經歷了顯著的變化。現在,討論2047年之後會怎樣,似乎變成了一個相對次要的問題,因為「變革」已經在途中。

我個人的看法是,2047年將不再是一個突然的「變革節點」,而更像是香港「一國兩制」發展歷程中一個自然而然的里程碑。如果當前的趨勢持續,那麼到2047年,香港的制度與中國大陸的制度,可能會呈現出比當年更高度融合的狀態,原有的界線或許會更加模糊。這並不是說香港會變成一個普通的中國城市,但其獨特的「兩制」特徵,可能會以一種新的、與最初設想不同的形式存在。

一國兩制:一個全球關注的治理實驗

說真的,香港的「一國兩制」實踐,從來就不是一個單純的國內事務,它一直是國際社會關注的焦點。它不僅關係到香港七百多萬居民的福祉,也關係到中國大陸的國際形象和其對台政策的信用問題。

對於台灣而言,香港的經驗更是被高度關注。北京方面一直將「一國兩制」作為解決台灣問題的範本。然而,香港近年來的變化,無疑讓台灣社會對這套模式的信心大打折扣。許多台灣朋友會問,如果香港的「五十年不變」都無法完全實現,那台灣又能如何相信同樣的承諾呢?這確實是一個難以迴避的問題。

在我看來,香港「一國兩制」的實踐,也考驗著國際社會對這種特殊治理模式的理解和態度。國際社會普遍認同《中英聯合聲明》的國際法效力,因此對香港自治地位的變化,自然會表達關切。這也解釋了為什麼每當香港有重大政策變化,都會引起國際媒體和各國政府的高度關注。這是一場持續進行中的「治理實驗」,其結果對全球都有示範效應。

常見問題與深度解答

關於「一國兩制多少年不變」這個話題,總會引發很多疑問。下面,我為大家整理了一些常見問題,並提供更深入的解答,希望能幫助大家更全面地理解這個複雜的議題。

一國兩制到底是什麼意思?它和「一國一制」有什麼根本區別?

「一國兩制」的核心思想,簡而言之,就是在中華人民共和國這個「一國」之內,允許存在兩種不同的社會制度:「社會主義制度」和「資本主義制度」。具體到香港,就是指香港特別行政區在回歸中國後,可以不實行中國大陸的社會主義制度和政策,而是繼續保持原有的資本主義制度和生活方式。這包括了香港獨立的司法體系(普通法)、獨立的貨幣(港幣)、獨立的關稅區、獨立的財政、獨立的行政管理權,以及廣泛的言論、新聞、集會、結社等自由。

它和「一國一制」的根本區別就在於這個「兩」字。「一國一制」意味著所有地區都實行統一的制度,比如中國大陸實行社會主義制度。而「一國兩制」則是承認和允許特定區域(如香港、澳門)在「一國」框架下,保持其自身獨特的經濟、政治和法律體制。這是一個非常特殊的安排,在全球範圍內都很少見。

最初的設計理念,是希望香港能夠繼續作為一個國際金融中心和自由港,為中國大陸的改革開放發揮獨特作用,同時也維護香港的繁榮穩定。所以,它不僅僅是一個政治承諾,更是一個基於現實利益考量的治理模式。

香港的法治環境真的變了嗎?與過去有何不同?

說到香港的法治,這可是香港作為國際金融中心的一塊金字招牌。過去,香港以其獨立的司法、健全的法律體系和廉潔的執法聞名於世。然而,隨著《香港國安法》和《基本法》第23條本地立法的實施,許多人確實感受到香港的法治環境發生了顯著變化。

過去,香港的普通法體系強調程序正義、無罪推定和司法獨立,法院的判決很少受到外界干預。律師和檢察官可以自由地辯護,法官可以根據法律和證據獨立判案。公民言論、集會自由受到廣泛保障,即使是批評政府的聲音,也鮮少因為言論本身而遭到刑事起訴。

現在的情況則有所不同。《香港國安法》的頒布,引進了一些與香港原有普通法原則不完全協調的條款,例如對保釋的限制,以及特首指定國安法案件法官等。這讓一些人擔心司法獨立可能受到影響。同時,對於涉及國家安全的案件,法律條文的解釋和適用變得更加嚴格,言論自由的空間明顯收窄。許多評論員、媒體人、甚至普通市民,都因發表被認為「煽動」或「顛覆」的言論而面臨法律風險。

此外,一些過去被視為正常政治活動的行為,現在可能被納入國家安全的範疇而受到限制,例如一些非政府組織的運作、國際交流等。雖然香港政府強調法治依然存在,但其性質和範圍確實與過去有了明顯的差異,尤其是在言論和政治參與的自由方面,公民感受到的壓力顯著增加。

為什麼是五十年不變,而不是一百年或更短?這數字有何特殊含義?

這個「五十年」的數字,並非隨機選取,而是有其特殊的政治考量和歷史背景。正如前面提到的,它是由鄧小平提出的。

首先,從當時中國大陸的發展情況來看,八十年代的中國剛開始改革開放,經濟上仍相對落後。鄧小平可能認為,給予香港五十年不變的過渡期,足以讓中國大陸經濟實力大幅提升,追趕上來,屆時,香港的資本主義制度和生活方式,可能就不會顯得那麼「格格不入」了。這是一個「以時間換空間」的策略。

其次,五十年也大致相當於兩代人的時間。這意味著,在香港回歸後,大部分出生和成長於英國殖民時期的香港人,在其有生之年都能繼續享受原有的制度和生活方式。這有助於穩定人心,減少社會動盪,確保香港的平穩過渡和繁榮穩定。

如果時間太短,例如十年二十年,可能不足以讓兩地深度融合,香港社會也難以接受。如果時間太長,例如一百年,則可能被視為對主權的某種程度上的放棄,這在政治上是不可接受的。因此,五十年被視為一個政治上可行、且能兼顧各方利益的折衷方案。它反映了一種務實主義的態度,而非對永恆不變的承諾。

《香港國安法》對「一國兩制」的影響是什麼?

《香港國安法》的實施,被普遍認為是「一國兩制」實踐中的一個分水嶺,對其產生了深遠而具體的影響。

從北京的角度來看,國安法是為了「堵塞香港在國家安全方面的法律漏洞」,確保國家主權、安全和發展利益。他們認為,這是「一國」的應有之義,並且是維護香港長期繁榮穩定的必要手段。他們強調,這部法律只針對極少數危害國家安全的人,對廣大香港居民的自由沒有影響。

然而,從許多香港居民、國際社會和法律專家的角度來看,國安法顯著改變了「兩制」的平衡點,甚至可以說是對「兩制」邊界的一種重新劃定。

- 權力重心向中央傾斜: 國安法明確規定,香港特區在維護國家安全方面負有憲制責任,同時設立了由中央直接管理的駐港國家安全公署,並賦予其特定情況下的管轄權。這使得中央在香港事務中的話語權和干預能力顯著提升。

- 法律界限的模糊化: 國安法的條文寬泛,對「分裂國家」、「顛覆政權」等罪行的定義相對模糊,這增加了法律執行的不確定性。許多人擔心,批評政府、參與示威、甚至與境外人士交流,都可能被解釋為違反國安法。

- 新聞與言論自由受限: 過去香港引以為傲的新聞自由和言論自由,在國安法下受到了巨大衝擊。媒體自我審查現象普遍,許多異議媒體被迫關閉,記者採訪和報導的空間受限,公眾發聲的意願和渠道大為減少。

- 公民社會空間萎縮: 許多工會、學生組織、人權團體等公民社會組織在國安法實施後解散或停止運作,這使得香港多元化的社會力量受到削弱。

總之,國安法雖然是為「一國」而設,但其對「兩制」下的自由、法治和高度自治的實質影響卻是巨大且深遠的,它無疑加速了香港與中國大陸體制上的融合,使得「五十年不變」的承諾在許多方面提前受到挑戰。

2047年後香港會變成什麼樣子?會徹底失去「兩制」的特色嗎?

這是一個沒有人能給出百分之百肯定答案的問題。正如前面所說,當初的《中英聯合聲明》和《基本法》並沒有明確規定2047年之後的安排。它留下了一個巨大的「灰色地帶」。

最初的推測是,如果香港的「一國兩制」運行良好,對中國大陸有利,那麼這種模式很可能會延續下去。這意味著,香港將繼續保留其資本主義制度和獨立的法律體系,儘管可能會在一些方面與大陸進一步融合。

然而,現實的發展讓這個問題變得更加複雜和緊迫。在2047年到來之前,香港的「兩制」特色已經在經歷顯著的變化。隨著《香港國安法》、選舉制度改革以及《基本法》第23條本地立法的實施,香港的政治和法律框架正在被重塑。這些變化已經使得香港的自治權限和自由空間受到壓縮,與最初的「高度自治」概念存在明顯出入。

因此,現在討論2047年之後,更多的是基於對當前趨勢的觀察和判斷。如果當前的趨勢不變,那麼到了2047年,香港的制度和中國大陸的制度之間的差異,可能會比最初設想的要小得多。這不代表香港會完全變成一個普通的中國城市,它可能仍然會保留一些獨特的經濟和法律特點,例如獨立關稅區、自由港地位等,這些對中國大陸自身發展仍然有利的方面。但其在政治、社會和言論自由方面的空間,則可能會更加接近中國大陸的標準。

換句話說,2047年可能不再是一個突然的「變革之年」,而更像是香港「兩制」轉型過程中的一個里程碑。香港的未來模式,將是當前各種力量博弈和互動的結果,而非某個預先設定好的劇本。唯一確定的是,香港將在「一國」的框架下,繼續探索其獨特的發展道路。