一個週期怎麼看:解讀經濟、生命與趨勢的循環智慧

Table of Contents

一個週期怎麼看:快速掌握核心概念

說真的,要「看」懂一個週期,其實就是識別其重複發生的模式、理解每個階段的特性、找出驅動它運行的內外部因素,並且判斷我們此刻正身處在這個週期的哪個位置。它遠不止是單純的起伏,更是一套複雜但又充滿規律的系統。學會看週期,就好比擁有了一副透視眼鏡,能讓你對市場波動、個人成長甚至是自然法則,都能有更深一層的預判與洞察,進而做出更明智的決策喔。

人生百態,週期何其多?

你是不是也跟我一樣,有時候會覺得人生好像在玩大富翁,走到某個格子就會重複發生類似的事情?或者,看著新聞裡經濟景氣忽好忽壞,股市漲漲跌跌,心裡不禁會想:「欸,這到底是怎麼回事啊?難道這一切都有個規律可循嗎?」嘿,說對了!這就是「週期」在我們生活中無所不在的證明。

我記得有個朋友,他總是抱怨自己每隔一段時間就會陷入「能量低谷」,工作效率直線下降,心情也悶悶的。他一開始覺得自己是特例,後來我們聊開了才發現,不只他,很多人都有類似的經驗。這其實就是一種個人的「生理與心理週期」在起作用嘛!從宏觀的經濟大勢,到微觀的個人情緒,甚至是時尚潮流的復古回歸,週期無處不在,它就像一首隱形的樂章,奏響著萬物的起伏與變化。

透視週期:從宏觀到微觀的洞察力

到底什麼是週期呢?簡單來說,週期就是一種在一定時間內,會重複出現的規律性模式。這種重複不一定百分之百相同,但核心的「型態」或「階段」卻是可預期的。理解週期,能讓我們更好地預判未來、管理風險,甚至抓住機會。就像農夫看懂四季更迭,就知道什麼時候該播種、什麼時候該收割;投資人看懂經濟週期,就能知道什麼時候該謹慎、什麼時候該積極。

經濟週期:掌握市場脈動

談到週期,最常被提及的肯定就是「經濟週期」了,也稱作商業週期。這對我們每個人的荷包影響最大啦!經濟週期就像一個有規律的心跳,大約每幾年就會跳動一次,主要分成四個階段:

- 擴張期:這時候經濟像吃了大補丸一樣,一路向上衝!企業獲利增加,大家工作好找、薪水看漲,消費力也跟著變強。市場一片樂觀,股市通常也會跟著往上走,整個氛圍就是「錢很好賺啊」!

- 高峰期:經濟發展達到頂點,一切都好像好到不能再好。資源可能開始出現緊繃,通膨壓力也漸漸浮現。這時候市場的熱度可能會開始過頭,隱約會有些過熱的訊號出現,得特別小心了。

- 收縮期(衰退期):經濟開始走下坡,從高峰慢慢回落。企業獲利減少,甚至裁員,失業率上升,大家消費力道減弱。這時候投資人會比較保守,股市也可能面臨修正,整體氛圍比較悲觀。要是持續時間長、影響範圍廣,就變成我們常聽到的「經濟衰退」或「蕭條」了。

- 谷底期:經濟跌到最低點,就像到了谷底一樣。這時候失業率通常最高,企業倒閉潮也可能出現。但別忘了,物極必反嘛!谷底也往往是下一個擴張期的起點,因為政府可能會推出刺激政策,企業也會開始調整體質、為未來做準備。

關鍵指標怎麼看?想判斷經濟走到哪裡,就得看幾個重要的「數字」:國民生產毛額(GDP)的成長率、失業率、消費者物價指數(CPI,看通膨)、利率變化、還有像是消費者信心指數、製造業採購經理人指數(PMI)這些,都是很好的風向球喔。這些資訊,你上主計處網站或中央銀行網站,通常都能找到最新資料。

我的觀察與經驗:說真的,身為一個對市場有那麼點興趣的觀察者,我發現很多人在擴張期時會過於樂觀,瘋狂借貸、大膽投資;到了收縮期,又會過於悲觀,錯失了谷底佈局的好機會。學習經濟週期,不只是為了預測,更是為了培養一種「逆向思維」和「風險管理」的能力,讓自己在風起雲湧的市場中,能更穩健地航行啦。

自然與生命週期:順應天地之律

除了經濟,大自然和我們的生命本身,也充滿了各種令人驚嘆的週期:

- 大自然:最明顯的就是四季更迭了!春夏秋冬,循環往復,帶來了不同的農作物、不同的景觀。還有潮汐的漲退,月亮的陰晴圓缺,這些都是幾千年來不變的規律。理解這些週期,我們才能順應自然,從農耕到漁獵,都離不開它。

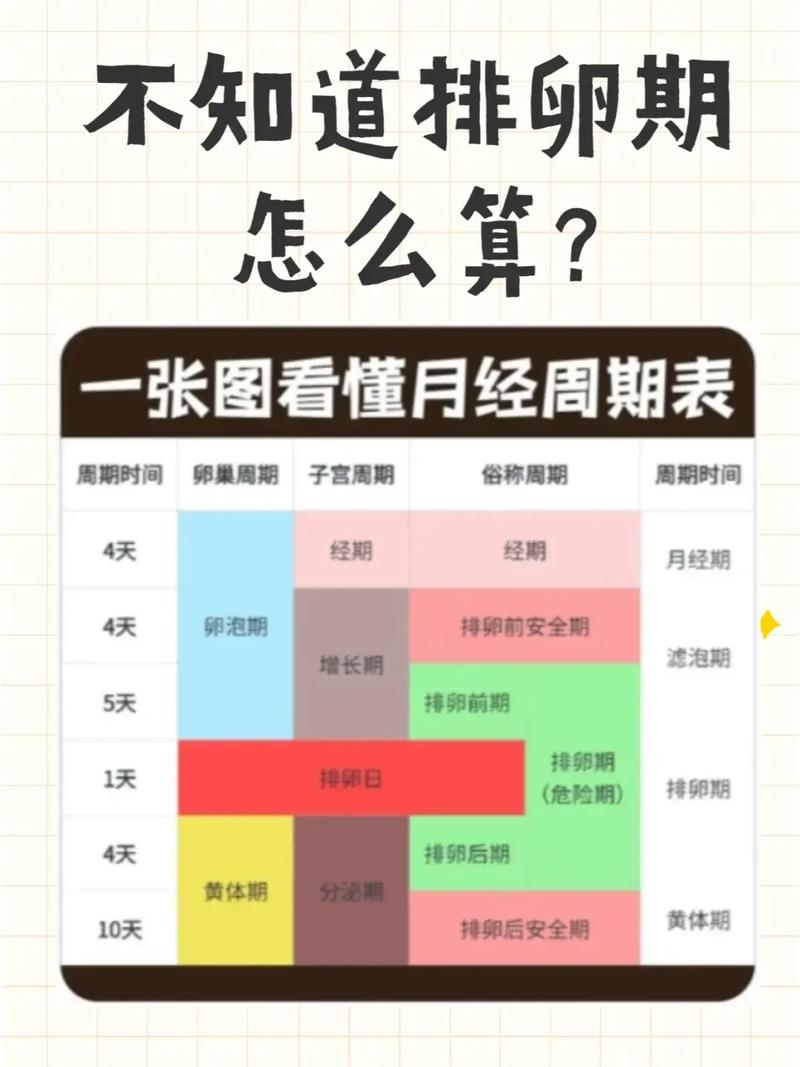

- 人類生理:我們的身體也是一個精密的週期系統喔!最明顯的就是睡眠週期,深眠、淺眠、快速動眼期,日夜循環。女性的生理週期,也是一個月約28天左右的精準循環。此外,我們的情緒、專注力、甚至身體的抵抗力,也都會在一天或一週內呈現出高低起伏的週期性。

重要性:我覺得啊,順應這些自然與生命週期,我們就能活得更健康、更有效率。比如,在精神狀態最好的時候處理困難任務,在身體需要休息的時候就好好放鬆。強行對抗這些週期,只會讓自己筋疲力盡,事倍功半啦。

社會與趨勢週期:解讀流行與變革

社會現象和流行趨勢,看起來好像變化莫測,但仔細觀察,也能發現它們的週期性:

- 時尚與文化:時尚圈有句話叫「潮流是個圈」。你看看,喇叭褲、高腰褲、oversize服飾,隔個幾十年又會捲土重來。音樂風格、電影題材、甚至室內設計風格,也常有「復古」回潮的現象。這背後其實是審美疲勞後的懷舊,以及新一代人對過去風格的重新詮釋。

- 科技創新:新科技的採納也呈現週期性。從創新者、早期採用者、早期大眾、晚期大眾到落後者,這就是所謂的「技術採納曲線」。一種新科技從萌芽到普及,再到被下一個新科技取代,也是一個完整的生命週期。想想看,從黑膠唱片到卡帶、CD、MP3,再到串流音樂,都是這樣一個循環的演變。

如何捕捉:要捕捉這些社會和趨勢週期,就得保持敏銳的觀察力。多留意年輕世代的想法、不同社群的次文化,有時候流行就是從這些小眾群體慢慢擴散開來的。同時,也要回顧歷史,看看過去類似的社會變遷是怎麼發生的,從中找尋線索。

個人成長週期:打造內在韌性

別以為週期只存在於大環境,我們個人也會經歷各種週期,尤其在學習和成長的路上:

- 學習與技能發展:學習新技能往往不是直線上升的,而是螺旋式進步。你會經歷一段時間的快速提升,然後撞到「瓶頸期」,感覺停滯不前,甚至有點想放棄。但如果堅持下去,突破瓶頸,又會進入下一個快速提升的階段。這就是一個不斷循環、螺旋上升的過程。

- 情緒與能量:每個人的情緒和能量水平都會有高低起伏。有時候精力充沛、靈感泉湧;有時候則覺得疲憊不堪、思緒混沌。這種內在的週期性,可能會受季節、壓力、甚至是人際關係的影響。

給自己的提醒:我覺得,認識自己的學習週期和情緒週期超重要!當你處於瓶頸期時,就不會過度自責,反而知道這是一個積累和沉澱的階段;當你能量低落時,就懂得適時休息,而不是硬撐。學會順應自己的內在節奏,才能走得更遠、更穩。

如何精準「看」一個週期?實戰步驟與清單

好啦,講了這麼多週期,那到底要怎麼「看」呢?別急,我整理了一套實用的步驟和清單,讓你也能成為週期分析師!

- 明確目標與範圍:你是要看什麼週期?

首先,你得搞清楚自己想分析的是哪個週期?是想看股市的漲跌?還是想判斷自己接下來的工作效率?不同的週期,分析的工具和方法可是很不一樣的喔!明確了目標,你才知道要從哪裡開始下手。

- 收集與分析歷史資料:數據是基礎!

沒有資料,一切都是空談。如果你要分析經濟週期,那就要找過去的GDP、失業率、股市指數等;如果是個人情緒週期,那或許可以試著每天記錄自己的心情、睡眠時間和精力狀態。資料量越大、時間跨度越長,你看到的趨勢就會越清晰。你可以利用圖表、趨勢線來視覺化這些資料,從中找尋規律。

- 辨識重複模式與關鍵節點:找出波峰波谷

資料擺出來後,仔細觀察有沒有類似的「波浪」起伏?是不是每隔一段時間就會出現高峰和谷底?這些重複的模式就是週期的證據。同時,也要找出這些波浪的「轉折點」——也就是從上升轉為下降,或從下降轉為上升的關鍵節點,它們能告訴你週期轉換的訊號。

- 解讀驅動因素與相關指標:為什麼會這樣?

光看表象還不夠,更要深入挖掘週期背後的「為什麼」。是什麼因素導致了這次的經濟衰退?是什麼刺激了某種時尚的復興?同時,也要關注那些「領先指標」或「同步指標」,它們能提前或同時反映週期的走向。例如,新屋開工數據常常是經濟景氣的領先指標。

- 判斷當前所處階段:我們在哪裡?

這是最關鍵的一步。根據你分析的歷史模式和當前指標,判斷你所觀察的週期,現在正處於哪個階段?是擴張期?高峰期?還是已經進入了收縮期?準確的判斷,能讓你對未來有更合理的預期。

- 預測未來走向並擬定策略:接下來怎麼辦?

一旦判斷出當前階段,你就可以對未來的趨勢做出一個相對合理的預測。當然,週期不是百分之百精準的,但它能給你一個大方向。然後,根據這個預測,去擬定你的應對策略。比如,如果你判斷經濟可能進入衰退期,你可能會考慮減少高風險投資、增加儲蓄;如果你發現自己正處於學習瓶頸期,你可能會調整學習方法、多休息。

專家觀點: 根據經濟學家熊彼特(Joseph Schumpeter)的「創造性破壞」理論,經濟週期不僅是起伏,更是創新不斷推動舊產業衰退、新產業興起的過程。這讓我們理解週期並非簡單重複,而是螺旋式上升。每一次的低谷,都可能蘊含著新一波創新的萌芽,這也告訴我們,不必對週期性波動過於恐慌,因為它也是進步的動力。

常見相關問題與深度解析

週期一定會重複嗎?

這個問題問得很好,也是很多人會有的疑問。答案是:週期在核心模式上會重複,但它不會完全以相同的形式和強度重複。怎麼說呢?

首先,週期性是基於某些內在機制或自然法則的,比如萬有引力導致的潮汐、生物的生長發育規律、或是經濟體內部的供需關係和信心波動。這些基礎性的力量是會持續存在的,所以它們引起的重複模式也會持續。

然而,每一次的「重複」都會受到當下環境的影響。舉例來說,經濟週期雖然有擴張、高峰、收縮、谷底的階段,但每次的持續時間、波峰的高低、波谷的深度,都會因為當時的技術創新、政府政策、國際局勢、甚至是突發事件(像疫情)而有所不同。可以想像成是一首樂曲的主旋律,每次演奏都會有一些即興的變奏或不同的配器,但主旋律的核心精神是不變的。所以,我們看週期,看的是它的「形」,而不是它的「影」,是模式,而不是完全的複製貼上。

如何區分週期與隨機事件?

這是一個判斷力的大考驗!區分週期和隨機事件的關鍵在於「規律性」和「可預測性」。

週期性事件最大的特點就是它會重複發生,並且在重複中展現出某種可辨識的模式或階段。你可以透過歷史資料的分析,找到它們的頻率、振幅,甚至能判斷現在處於週期的哪個階段。例如,股市的牛市熊市交替,雖然每次表現不同,但總是能看到市場情緒從樂觀到悲觀的循環。這種重複性,是其背後有著可解釋的驅動因素在支撐。

隨機事件則不然,它通常是孤立的、不可預測的,而且缺乏明顯的重複模式。比如,一場突如其來的天災,或是某個企業的醜聞爆發,這些事件的發生沒有顯著的週期性規律可循。它們可能對現有週期產生衝擊,但本身並不是週期的一部分。判斷時,你可以問自己:「這件事以前也這樣發生過嗎?有沒有什麼潛在的原因會讓它定期發生?」如果答案是否定的,那它很可能就是一個隨機事件了。

短週期和長週期有什麼不同?

週期就像是俄羅斯娃娃,裡面套著更小的週期,外面又被更大的週期包含著。短週期和長週期的區別主要體現在「持續時間」和「影響範圍」上:

短週期:通常指持續時間較短的週期,可能是幾天、幾週,甚至一兩個月。它們受到的影響因素可能更微觀、更快速。例如,股市的日線波動、個人一天中的精力起伏、一個產品的短期銷售旺季和淡季。這些短週期往往更容易被各種突發新聞或短期情緒所影響,但它們通常不會改變大的趨勢。

長週期:持續時間較長,可能跨越數年、數十年,甚至上百年。它們反映的是更深層次、更根本性的變化,比如技術革命、人口結構變遷、或者全球力量格局的轉換。例如,經濟學上有名的「康德拉季耶夫長波」(Kondratiev wave),指的就是長達50-60年的經濟超級週期,它與重大的技術創新浪潮(如工業革命、資訊革命)密切相關。長週期一旦確立,其趨勢往往難以逆轉,對整個社會和經濟都會產生深遠的影響。短週期就像海面上的波浪,而長週期則是深層的洋流。

理解兩者的區別,有助於我們在不同時間尺度上做出判斷:短期投資看短週期,長期佈局則必須著眼於長週期的大方向。

個人生活中有哪些常見週期?

別以為週期只存在於大經濟、大自然,我們每個人的生活裡也充滿了各種大大小小的週期,只是你可能沒意識到罷了!

首先,最明顯的就是生理週期了。除了女性特有的生理週期,我們每個人的睡眠週期(通常一個循環約90分鐘)、每日能量週期(有些人早上最有精神,有些人則是晚上)、以及情緒週期(可能每週或每月都會有心情高低起伏的變化),這些都是非常普遍的。如果你能學會觀察自己的這些生理和情緒週期,你會發現自己更容易安排工作和生活,知道什麼時候該衝刺,什麼時候該放鬆。

再來是工作或學習的週期。你是不是也曾經歷過一段時間的「高產期」,然後突然進入「瓶頸期」,覺得自己怎麼努力都沒進步?這也是一種週期性的現象。當你度過瓶頸期,可能會又進入下一個快速成長的階段。了解這個,你就能在瓶頸期時不焦慮,而是把它當作是積累和沉澱的機會。

還有,社交週期也是存在的。可能有一段時間你特別熱衷於社交活動,朋友聚會、拓展人脈;然後過一陣子,你可能又會想躲起來,享受獨處的時光,為自己充電。這也很正常,每個人對社交的需求和能量都是有週期性的。

最後,別忘了財務週期。對於領薪水的人來說,每個月薪水入帳到月底青黃不接,這就是一個小週期。如果再拉長一點,從單身到結婚、買房、育兒、退休,這些不同的人生階段,也會對你的財務狀況產生週期性的影響。學會管理這些個人週期,真的能讓你活得更從容、更自在。

我的心得:掌握週期,掌握人生

說了這麼多,我相信你對「一個週期怎麼看」應該有了更立體、更深入的理解了吧?回顧我自己的經歷,我發現當我開始有意識地去觀察和分析這些週期時,我的焦慮感真的大大降低了。

以前遇到市場下跌、或是自己的專案陷入困境時,我會覺得天要塌下來了。但當我學會將其視為一個週期中的「收縮期」或「瓶頸期」時,我就能提醒自己:「嘿,這不是世界末日,這只是一個階段,它會過去的,而且通常谷底之後就是反彈。」這種思維模式的轉變,真的給了我很大的心理韌性。

所以,我鼓勵大家,不要只是被動地被各種起伏推著走。試著去觀察你身邊的週期、你內在的週期,用一種更宏觀的視角去看待事物。當你能夠識別週期的模式,判斷你所處的位置,並預見可能的走向時,你會發現自己不再是茫茫大海中隨波逐流的葉子,而是能掌舵、調整航向的船長。這種掌握感,會讓你的人生更有智慧,也更有力量喔!